판부

문서의 개념

문서의 개념

조선시대 관직 및 관아 조직은 왕의 명령을 조직적으로 실현하기 위한 도구였다. 행정은 하부 조직에서 상부 조직까지 각 관아의 업무를 보고하고, 지시하는 체계를 통해 구현되었다. 이 명령과 보고 체계는 문서의 생산·유통 체계이기도 했다. 이 문서들은 상부의 정보를 하부에 전달하거나 또는 하부의 정보를 다시 상부에 전달하기도 하며, 자기 기관의 지시 및 건의 사항을 수취 기관에 관철시키는 과정에서 생산되었다. 이때 사용하는 문서의 종류는 발수급기관의 위계에 따라 차등이 있었고, 이 차등은 각 문서의 서식에 반영되어 있었다.

조선시대 국왕의 행정적인 권력 역시 문서를 통해 효력을 발휘하였다. 국왕의 명령을 담은 문서는 국왕이 발급자가 되는 형태와 주요 관아와 관원이 올린 문서에 답하는 형태가 있었다. 전자는 전교(傳敎), 탑교(榻敎), 윤음(綸音), 비망기(備忘記), 교서(敎書), 유서(諭書), 반교문(頒敎文) 등의 문서이다. 후자는 중앙과 지방의 관아와 관원들이 상소(上疏), 차자(箚子)에 대한 답변인 ‘비답(批答)’과 중외(中外)의 관아가 담당업무 보고에 사용하는 계본(啓本), 계목(啓目), 장계(狀啓) 등에 대한 답변인 ‘판부(判付)’가 있다.

즉 판부(判付)는 중앙과 지방의 관아가 위임받은 권한에 따라 업무에 관한 사안을 국왕과 소통하는 장치라고 할 수 있다. 각 관아는 국왕에게 업무 부고용 문서를 올리고 판부(判付)를 내려 받음으로써, 업무 진행 상황을 국왕에게 보고하고 개별사안을 추진할 행정적 근거를 얻었던 것이다.

직계아문이 작성한 ‘계(啓)’는 일정한 경로를 거쳐 국왕에게 상달되고, 국왕은 이에 대해 재결하여 관련기관에 하달한다. 일련의 과정 가운데 계(啓)를 국왕에게 상달하는 것을 ‘입계(入啓)’라 하고, 처결한 계(啓)를 관련 기관에 하달하는 것을 ‘계하(啓下)’라 한다. 그리고 접수한 계(啓)에 처결을 적는 것을 ‘판부(判付)’라 부른다. ‘계하(啓下)’와 ‘판부(判付)’는 더 넓은 의미로 사용되기도 하였는데, ‘계하(啓下)’는 경우에 따라 계(啓)를 국왕에게 상달하고, 처결하여, 관련기관에 내리는 과정 전체를 가리키기도 한다. 이는 현대에 우리가 쓰는 표현인 ‘결재를 받다.’의 의미와 비슷하다. ‘판부(判付)’는 넓게는 국왕에게 아뢴 사안에 대해 처결하여 관련기관에 하달하는 과정을 포괄하여 가리키기도 하고, 좁게는 계(啓)의 여백에 적히는 처결 내용만을 가리키기도 한다.

판부는 계(啓)의 여백에 작성되지만 별도의 기능을 갖고 있는 국왕 문서의 일종이었다. 왜냐하면 판부는 발급처와 수취처가 분명하며, 공증력을 발휘하기 위한 정해진 서식이 있다는 점에서 문서의 성립조건을 갖추고 있었기 때문이다. 다음으로 판부의 발급주체는 승정원의 승지였다. 판부에 담기는 내용이 국왕의 명령임에도 불구하고 승지를 발급주체로 볼 수 있다. 왜냐하면 작성자가 승지이고, 발급주체로서 서명도 하고 있기 때문이다. 국왕의 명령을 전하는 문서는 교지(敎旨), 교서(敎書), 유서(諭書)처럼 국왕이 형식상 발급주체가 되는 종류도 있지만, 유지(有旨)처럼 승지가 국왕의 명령을 대신 전하는 형태도 있는 것이다. 즉 판부는 엄밀하게 말하면 후자에 해당하는 문서이다.

참고문헌

명경일, 「조선후기 判付의 작성절차와 서식 연구」, 『奎章閣』43, 2013.

문서의 구성요소

문서의 구성요소

교서(敎書), 교지(敎旨), 유성(諭書) 등 다른 국왕문서가 서식이 비교적 일정한 것에 비하여, 판부(判付)의 서식은 경우에 따라 많은 변화가 있다. 즉 입계(入啓)된 문서의 종류와 내용, 그리고 문서를 입계(入啓)하는 방식에 따라, 판부는 특정한 구성요소를 결여하기도 하고 같은 구성요소를 표기하더라도 규정된 문구가 달라지기도 한다. 먼저 계목(啓目)에 내린 판부를 통해 기본적인 구성요소와 배치방식을 보면 다음과 같다.

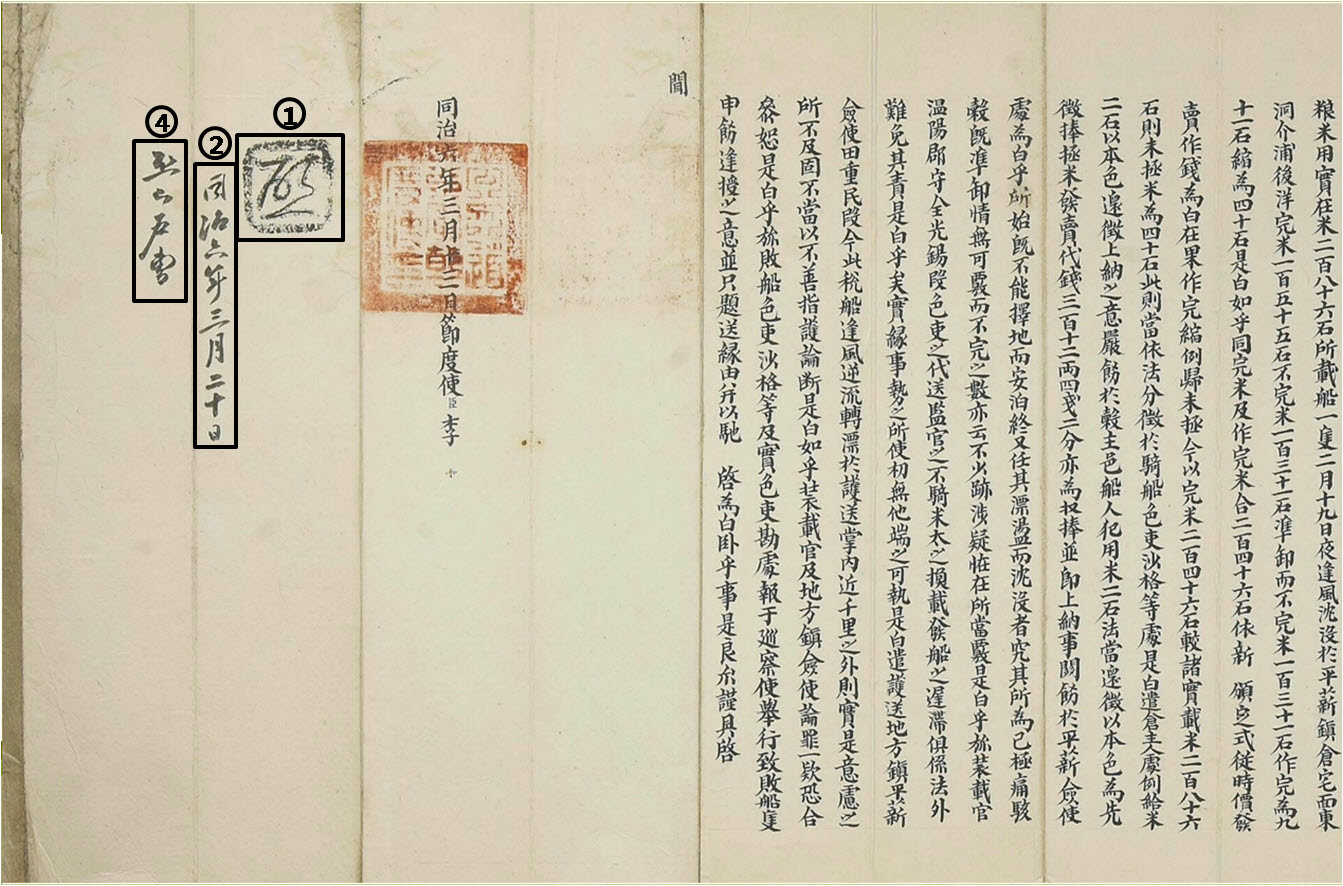

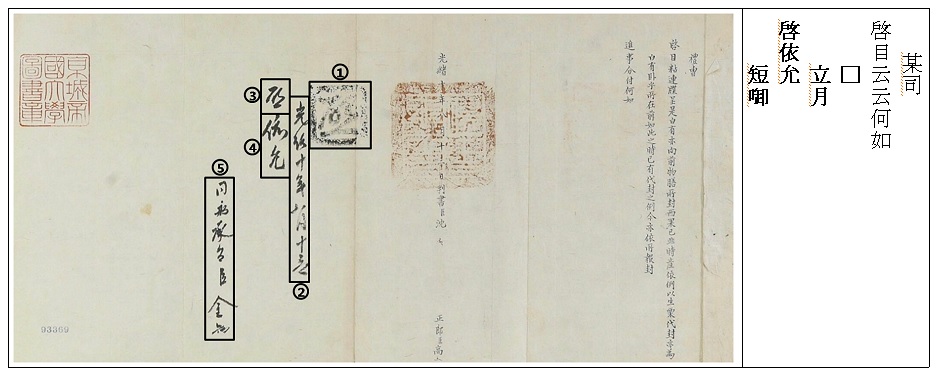

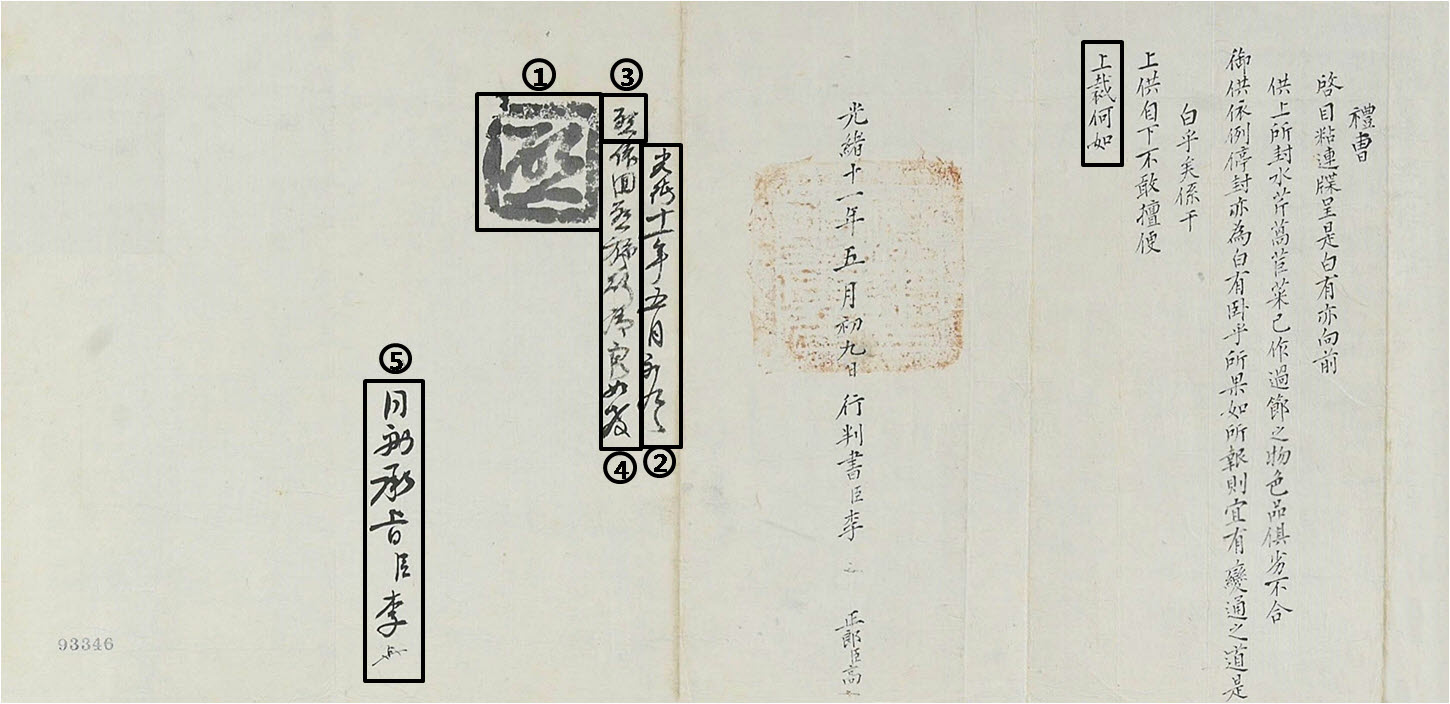

다음 문서는 고종 21년 예조가 작성한 啓目이다. 우측에는 판부규식 홀기에 그려져 있는 서식을 옮겨 놓은 것이다.

다음으로 각 구성요소를 살펴보면, 우측부터 ①은 계자인(啓字印)이고, ②는 입월(立月), ③은 ‘계(啓)’라고 적은 글자, ④는 처결내용, ⑤는 담당승지의 직함과 서명을 표기한 부분이다. 이 가운데 승지가 작성하는 부분은 ②, ③, ④, ⑤이며, 이를 ‘판부’라 부른다. ① 계자인(啓字印)은 엄밀히 말하면 판부(判付)는 아니지만, 그 기능이 판부와 밀접한 관련이 있다.

다음으로 각 요소의 기능을 살펴보도록 하겠다. 먼저 계자인(啓字印)은 원래 ‘계자(啓字)’라고 부르는 것으로, 초서로 ‘계(啓)’자를 새긴 동인(銅印)이다. 큰 것 작은 것 각 1개씩 있었는데, 판부(判付)와 함께 찍히는 것은 그 중 큰 것이다. 계자인은 부신(符信)이나 어보(御寶)와 같이 국왕 고유의 기물이었다. ‘계(啓)’자는 ‘아뢰다’라는 뜻을 갖고 있었다. 글자의 의미만 놓고 생각할 때 ‘아룀을 당하는’ 국왕이 계자인을 찍는다는 것이 의아하게 느껴질 수도 있다. 그러나 사실 ‘계(啓)’자는 ‘열다’, ‘이해하다’가 원래 뜻이다. ‘아뢰다’의 의미를 갖는 것은 아랫사람이 윗사람에게 ‘알게 해드리다’ 또는 ‘듣게 해드리다’라는 공손한 표현으로 사용된 경우이다. 즉 국왕이 주체가 될 경우 ‘계(啓)’자는 ‘알았음’ 또는 ‘이해했음’의 의미이다. 그러므로 국왕이 계자인을 답인하는 행위는 일차적으로 문서의 내용을 정상적으로 접수하였음을 표시하는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 계자인은 여백에 적히는 판부의 내용에 공증력을 부여하는 기능이 있었다.

계자인을 찍는 주체는 원칙적으로 국왕이었고, 국왕의 성향이나 처리하는 정무의 성격에 따라 계자인을 국왕이 직접 찍는 경우도 있었다. 그러나 대개는 내관이 대신 찍었던 것으로 보인다. 그리고 이를 찍을 때는 정해진 위치에 바르게 찍어야 했다. 『은대조례(銀臺條例)』에 의하면 계자인을 잘못된 위치에 찍었을 때 승지가 처벌을 청하는 대상은 내관이었고, 『승정원일기(承政院日記)』에 실제 그러한 사례가 종종 등장한다. 이를 통해 볼 때, 계자인을 정해진 위치에 찍는 책임은 내관에게 있었던 것을 알 수 있다.

②입월((立月)과 ③‘啓’자는 대두의 법칙 때문에 행을 달리하지만 ‘모년 모월 모일에 아뢰었음’ 으로 연결되는 의미이다.1) 여기서 연월일을 적는 부분을 ‘입월(立月)’로 지칭한 것은 판부규식 홀기에 제시된 서식의 표현을 따른 것으로, ‘입월(立月)’은 『승정원일기(承政院日記)』 영조 12년 4월 4일(무진) 기사에도 판부의 요소 중 하나를 가리키는 용어로 나타난다. ③‘계(啓)’자가 해석상으로는 물론 승지가 주체가 되는 ‘아뢰다’라는 의미이지만, 입월(立月)은 실제 ‘국왕의 판부가 내려진 일자’로 기능하였다. 그 이유는 대개 입계(入啓)한 일자와 국왕의 판부가 내려진 일자는 차이가 없기 때문이었다. 물론 밤늦게 입계한 경우 국왕이 다음날 계하하여, 입월(立月)과 계하 일자는 차이가 생길 수도 있었다. 그러나 이는 불가피한 경우에 발생하는 일이었고, 특히 중요한 사안에 대해 처결하는 판부일 경우 입월(立月)은 적은 당일 반드시 써서 처결을 받도록 하였다. 즉 입월(立月)은 국왕의 명령이 발하는 시점을 표시하는 기능을 하였다. 따라서 입월(立月)에 적힌 일자와 이를 시행할 담당 관아가 계하 받는 시점에 차이가 있는 것은 용납되지 않는 일이었다.

입월(立月)은 중국의 연호를 사용하여 연도를 표기하는 것이 원칙이지만, 황단(皇壇)이나 선무사(宣武祠)에 대한 사안을 입계(入啓)할 때에는 청(淸)의 연호를 쓰지 않고 간지로 표기하였다. 국왕에게 올리는 주요한 문서에 간지를 사용한 이유는 아뢰는 내용이 명(明)을 기리기 위한 제사를 받드는 사안에 청의의 연호를 쓸 수 없기 때문이었다.

입월(立月)과 ‘계(啓)’자에 이어서 국왕의 ④처결내용을 적고, 가장 바깥 행에는 ⑤담당 승지의 직함 및 서명을 표기한다. 처결 내용은 문서에서 건의한 사안에 대한 국왕의 가부를 표기한 것이고, 경우에 따라 가부만 정하지 않고 별도의 지시사항을 추가하는 경우도 있다. 승지의 직함을 표기할 때는 단함(短啣)으로 하기도 하고, 장함(長啣)으로 하기도 한다. 승지가 서명을 하는 이유는 판부의 작성자이기 때문이다. 판부 안에 담당 관원이 서명을 하는 이유는 작성 내용에 책임을 지기 위한 것이기도 하고, 후에 문제가 생겼을 때 고험(考驗)하기 위한 것이기도 하다.

작성절차에 따른 서식의 변화

작성절차에 따른 서식의 변화

판부의 구성요소 가운데 입월(立月) 좌측에 적는 ‘계(啓)’자는 내관을 통해 입계(入啓)하였을 때에는 그대로 ‘계(啓)’자만 적지만, 승지가 입시(入侍)하여 직접 입계(入啓)하였을 경우에는 ‘친계(親啓)’라고 적는다. 입계 방식을 판부의 서식에 반영하여 ‘친계(親啓)’라고 적도록 한시킨 것은 영조 12년(1736) 이후부터이다. 현전 하는 원 문서 가운데는 입월(立月) 좌측에 ‘계(啓)’자 대신 ‘친계(親啓)’라고 적은 사례는 없다. 그러나 『승정원일기(承政院日記)』에 전재되어 있는 형태로 그 사례를 확인할 수 있다.

승지가 입시하여 문서를 입계(入啓)하는 경우, 승지는 각각 맡은 육방(六房)의 직무에 따라 문서를 가지고 편전에 입시하였다. 그리고 국왕에게 문서를 읽어주고 국왕의 처결을 듣고 판부로 작성하였다. 승지는 이때 문서에 담긴 사안에 대한 국왕의 처결에 자문을 하기도 하였다. 이 방식을 특별히 ‘승지친계(承旨親啓)’라고 불렀다.2) 이는 조선후기 현종부터 숙종대를 거쳐 정착된 관행으로, 왕명 생산과정의 개방성을 높이고자 하는 신료들의 오랜 노력의 결과였다. ‘승지친계(承旨親啓)’가 정착되고, 나아가서 판부(判付)의 서식에도 반영된 것은 조선후기의 특징이라고 볼 수 있다.

그러나 승지친계(承旨親啓)의 재결절차는 국왕이 승지에게 공사(公事=공문서)를 들고 입시(承旨持公事入侍)하라는 명령을 내린 후에야 시행되는 부정기적인 것이었다. 승지친계의 횟수를 매일 또는 격일로 하자고 하거나 자주해야 한다는 건의는 현종대에도 있었고, 숙종대에도 있었지만, 정기적으로 설행한다는 규정은 확립되지 못하였다.

조참(朝參)이나 상참(常參)의 설행이 법전에 규정되어 있는 것이 비하여 승지친계(承旨親啓)는 일종의 관행으로 남아 국왕의 명이 있을 때만 시행함으로써, 종종 문서의 처리가 원활하게 진행되지 못한 것은 신하들의 입장에서는 계속 비판의 대상이 되었다. 결국 정조가 즉위한 이후 국왕의 지시에 따라 승지친계를 매일 설행한다는 원칙이 확립되었다. 즉 정조 원년11월 30일에 국왕이 ‘앞으로 매일 신시(申時) 이전에 승지들은 공사(公事)가지고 입시할 것’을 명하였던 것이다.

(2) 판부(判付)의 작성 과정과 구성요소의 배치

판부(判付)에는 국왕의 명령을 정확하게 담아야 하기 때문에 승지가 국왕과 다른 공간에 있으면, 정확하게 작성하는데 문제가 있었다. 즉 내관을 통하여 간접적으로 전달하는 입계(入啓)-계하(啓下) 방식의 문제점은 첫째, 국왕의 처결 내용을 승전색이 승지에게 전하는 과정에서 내용이 왜곡될 수 있다는 것이고, 둘째, 판부의 공증력 확보 장치를 갖추는 시점에 관한 것이다. 판부의 공증력은 국왕이 답인하는 계자인(啓字印)과 담당승지의 서명을 갖춤으로서 확보하였다. 그러나 문제는 계자를 답인하는 것이 승지가 판부를 작성하기 이전에 이루어진다는 것이다. 승지가 의도적으로 또는 실수로 판부를 잘못 적을 가능성을 배제할 수 없다. 실제로 담당관아에 계하한 후에 판부에 잘못이 발견되어 문제가 되는 사건이 실제로 종종 발생하였다. 형벌을 내리는 사안 등 주요한 내용을 담은 啓에 대한 판부는 특히 이러한 오류를 미연에 방지할 필요가 있었다.

먼저 전달과정의 오류를 방지하기 위해서 사용한 방법은 국왕의 처결 내용을 종이에 적어서 승지에게 처결 내용을 전달하는 방법을 사용하였다. 둘째 문제인 계자인(啓字印)의 공신력 문제를 보완하는 장치는 ‘환판부(還判付)’이다. ‘환판부’란 판부를 작성하는 절차를 가리키는 용어로, 승지가 판부를 먼저 적게 하고, 왕이 이를 검토한 후에 계자를 답하는 방식이다. 즉 국왕이 계(啓)를 열람하면, 일단 재결 내용을 쪽지에 써서 전달하여 승지로 하여금 판부를 계(啓)의 여백에 적게 한 다음에, 이를 다시 들이게 하여 판부 내용을 확인한 후 계자를 답인하는 것이다.

일반적인 판부는 구성요소가 ①[계자인] - ②[판부일자] - ③④[판부내용] - ⑤[담당승지의 직함 및 착명]의 순서로 위치한다. 한편 환판부(還判付)는 구성요소가 다음 문서와 같이 ③④[판부내용] - ①[啓字印] - ⑤[담당승지의 직함 및 착명]의 순서를 따른다.

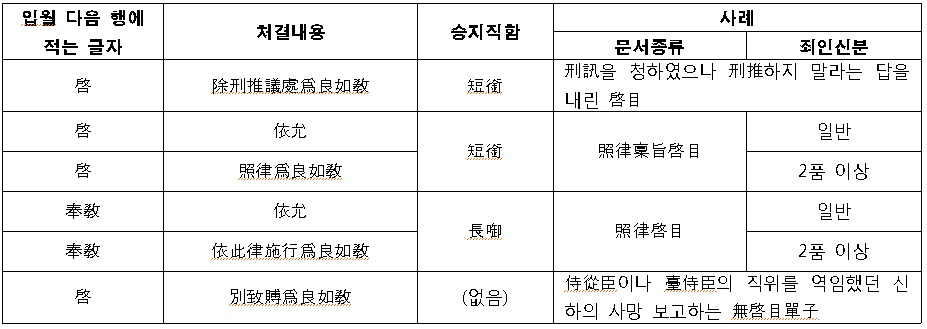

판부의 구성요소 가운데, ‘처결내용’ 및 ‘승지의 직함 및 서명’의 표기 방식은 入啓된 문서가 담고 있는 내용에 따라 달라진다. 『은대조례(銀臺條例)』 판부규식에 나타난 판부의 구성요소 가운데 ‘처결내용’ 및 ‘승지의 직함 및 서명’을 표기할 때 적용되는 원칙을 판부규식 홀기에 나타난 문서식과 함께 살펴보면 다음과 같다.

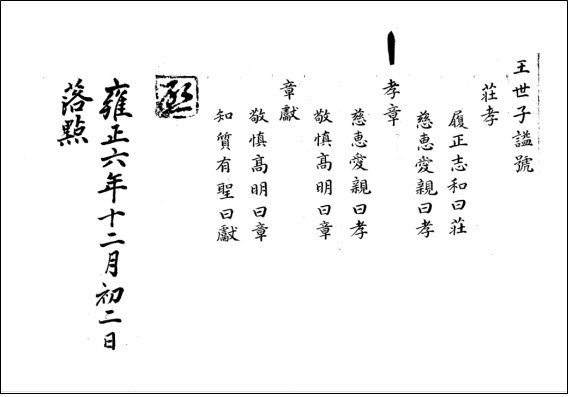

다음으로 ‘계하판부(啓下判付)’와 ‘낙점판부(落點判付)’를 살펴보도록 하겠다. 지금까지 살펴본 판부는 입월(立月)을 표기한 바깥 행에 ‘계(啓)’ 또는 ‘봉교(奉敎)’라고 표기하는 경우였다. 이는 문서가 담고 있는 사안에 대해 국왕의 재결이 완료된 것으로 볼 수 있는 판부이다. 그러나 국왕에게 올려진 모든 문서가 한 번의 판부로 국왕의 재결이 완료되지는 않는다. 즉 장계(狀啓)나 계본(啓本)의 경우, 국왕이 즉시 해당사안에 대해 재결하지 않고 이를 담당 관아에 내려주어 처결 방안을 올리게 하는 판부를 내리기도 한다. 이때 사용하는 판부방식이 ‘계하판부(啓下判付)’이다. 계하판부란 ‘모사(某司)에 계하(啓下)하라’라는 내용으로 작성된다. 이때는 ‘계(啓)’또는 ‘봉교(奉敎)’를 쓰지 않고 판부일자의 바깥 행에 바로 ‘계하○○(啓下○○)’라고 적고 승지의 직함 및 착명도 하지 않는다. 다음은 계하판부를 내린 사례이다.