홍패, 백패

문서의 정의와 분류

문서의 정의와 분류

백패는 ‘흰색 문서’라는 표면적 의미를 가지고 있는 점에서 홍패와 대비되지만, 과거제도의 산물이라는 공통점을 갖고 있다. 아직까지 고려시대에도 백패가 존재했는지에 대한 근거는 확실하지 않다. 따라서 백패는 조선시대에 들어와서 확립된 생원․진사시 및 잡과에 합격한 사람에게 발급한 합격증으로 정의할 수 있다.

【참고문헌】

박성호,「여말선초 홍패(紅牌),백패(白牌) 양식의 변화와 의의」,『고문서연구』40, 2012.

박용운,『高麗時代 蔭敍制와 科擧制硏究』, 일지사, 1990.

박재우,「고려시대 紅牌의 양식과 특징-「장량수홍패」를 중심으로」,『고문서연구』37, 2010.

심영환,『고려시대 중서문하교첩』, 소와당, 2010.

이성무,『韓國의 科擧制度』, 한국학술정보, 2004.

조좌호,『韓國科擧制度史硏究』, 범우사, 1996.

최진옥,『朝鮮時代 生員進士 硏究』, 집문당, 1998.

허흥식,『고려의 과거제도』, 일조각, 2005.

문서의 양식<1>

문서의 양식<1>

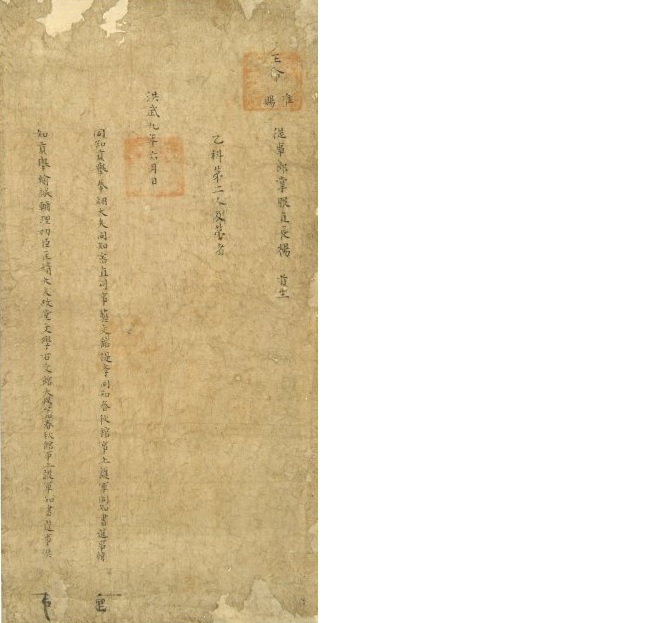

현재까지 확인된 고려시대 홍패는 1205년(희종 1)에 장량수(張良守)에게 발급된 것으로부터 1376년(우왕 2) 양수생(楊首生)에게 발급된 것까지 모두 6점이다. 이들은 문서 양식의 차이를 기준으로 할 때 두 가지 유형으로 나뉜다. 하나는 1205년 장량수에게 발급된 것과 같은 양식의 문서이고, 다른 하나는 문서의 첫머리를 ‘왕명준사(王命准賜)’로 시작하는 양식의 문서이다. 전자는 고려의 중서문하(中書門下)에서 발급한 교첩(敎牒) 양식으로 발급된 문서임이 밝혀졌으나, 아직까지 이 문서와 동일한 양식의 문서가 추가로 발견되지 않았고 연구자에 따라 국자감시(國子監試)에 합격한 뒤 발급받은 문서라는 견해와 예부시(禮部試)에 합격한 뒤 발급받은 문서라는 견해가 상충되고 있다. 여기서는 고려말의 ‘왕명준사’ 양식의 홍패와 조선의 ‘왕지(王旨)’, ‘교지(敎旨)’ 양식의 홍패에 국한하여 살펴보자. 다음 그림은 1376년(우왕 2) 양수생 홍패이다.

王命 從事郞․掌服直長 楊 首生

賜

乙科第二人 及第者

洪武九年六月日

同知貢擧奉翊大夫同知密直司事藝文館提學同知春秋館事上護軍同知書筵事韓 (押)

知貢擧輸誠輔理功臣匡靖大夫政堂文學右文館大提學知春秋館事上護軍知書筵事洪 (押)

[인장 2顆(미판독)]

문서의 양식<2>

문서의 양식<2>

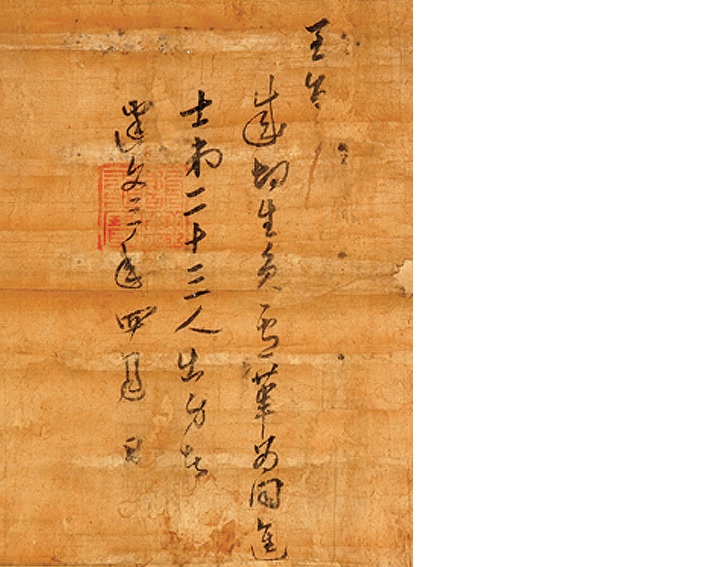

成均生員盧革爲同進

士第二十三人出身者

建文三年四月 日

[朝鮮王寶]

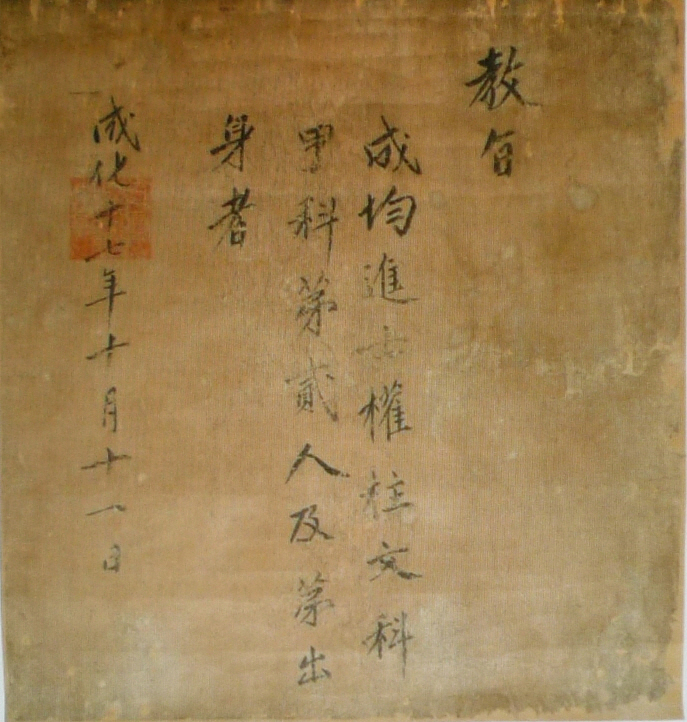

조선초기는 과거제도가 정착되어 가는 과정에 있었기 때문에 홍패에 기재된 내용은 조금씩 변모를 거듭하였다. 처음에는 홍패에 별도로 ‘문과(文科)’와 ‘무과(武科)’라는 내용을 기재하지 않았고, 과거의 분등(分等)도 을(乙)․병(丙)․동진사(同進士), 을(乙)․병(丙)․정(丁), 갑(甲)․을(乙)․병(丙)의 형태로 점차 바뀌었다. 그리고 무과의 경우 초기에는 분등 표기를 ‘모과(某科)’가 아니라 일(一)․이(二)․삼등(三等)으로 표기하여 문과와의 차별성이 드러났었다. 이러한 변화과정이 조선초기 홍패에 그대로 반영되어 있다. 조선초의 제도 변화에 따른 홍패 양식의 변화는 『경국대전』체제가 성립되어 가면서 비로소 안정화되었다. 다음은 1481년(성종 12)에 권주에게 발급된 홍패이다.

成均進士權柱文科

甲科第二人及第出

身者

成化十七年十月十一日

[科擧之印]

【紅牌式】

敎旨

具官某文科(武科則稱武科)某科(稱甲乙丙)第幾人及第出身者

年寶月 日

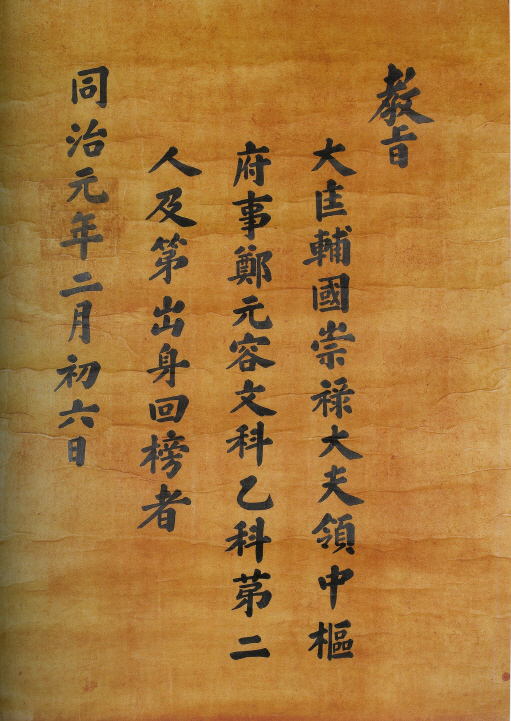

마지막으로 홍패 가운데 특수한 사례 하나를 살펴보고자 한다. 과거에 급제하여 홍패를 받은 뒤 60년이 지나도록 생존해 있는 경우 ‘회방홍패(回榜紅牌)’가 다시 내려졌는데, 정원용(鄭元容)에게 내려진 회방홍패가 대표적인 예이다. 다음은 1862년(철종 13)에 정원용에게 발급된 회방홍패이다.

大匡輔國崇祿大夫領中樞

府事鄭元容文科乙科第二

人及第出身回榜者

同治元年二月初六日

[科擧之寶]

문서의 양식<3>

문서의 양식<3>

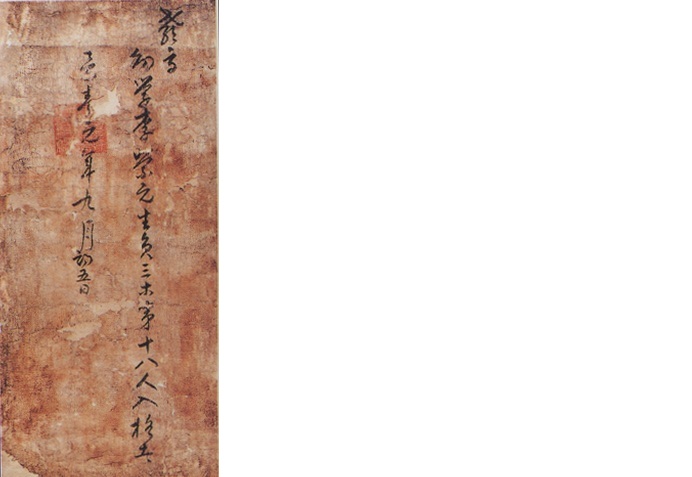

幼學李崇元生員三等第十八人入格者

景泰元年九月初五日

[科擧之印]

【白牌式】

敎旨

具官某生員(進士則稱進士)幾等第幾人入格者

年寶月 日

다음으로 잡과(雜科) 백패에 대하여 살펴보자. 명칭은 동일한 백패지만 문서 양식에 있어서는 생원․진사시 백패와 분명한 차이를 보인다. 실록에 따르면 잡과 합격자에게는 조선초부터 별도의 문서를 발급하였으며, 그것을 ‘홍패(紅牌)’라고 표기하였다. 실록기사를 토대로 해당 문서 양식을 복원해 보면 다음과 같다.

司譯院敬奉

王旨

某人可賜通事第幾科幾人出身者

年印月上

提調以下具銜署名

아직까지 위와 같은 양식으로 작성된 조선초기 문서는 발견되지 않았다. 그러나 문서 양식상 사역원에서 왕지를 받들어 발급하는 형식을 취하고 있고, 문서의 마지막 부분에 제조 이하의 관원들이 각각 해당 관직명과 서명을 기재하며, 최종적으로 ‘사역원인’을 답인하는 형식이었음을 알 수 있다. 이러한 문서 양식은 결과적으로 『경국대전』체제가 확립되면서 잡과홍패가 아니라 잡과백패로 확정되었다. 아래의 잡과백패식에서 확인되듯이 일부 용어 표기의 변화가 있을 뿐 전반적인 양식은 그대로 반영되었음을 알 수 있다.

【雜科白牌式】

某曹奉

敎具官某某科幾等第幾人出身者

年印 月 日

判書臣某 參判臣某 參議臣某

正郞臣某 佐郞臣某

현재까지 조선시대 잡과 백패는 그리 많이 발굴되지 않았다. 잡과 합격자들은 역과(譯科), 의과(醫科), 율과(律科) 등 전문 영역에 종사한 전문 관료들이었음에도 불구하고 신분적으로는 양반 관료층과의 차별로 인하여 이들에 대한 자료가 상대적으로 후대에 잘 전해지지 않았거나 전해졌더라도 후손들이 외부에 공개하기를 꺼려한 결과로 보인다. 비록 현재까지 알려진 백패의 수효는 많지 않지만, 그 양식은 『경국대전』에 수록된 잡과백패식과 동일하여 『경국대전』반포 이후에 별다른 양식상의 변화는 없었을 것으로 추정된다.