명문

문서의 정의와 분류

문서의 정의와 분류

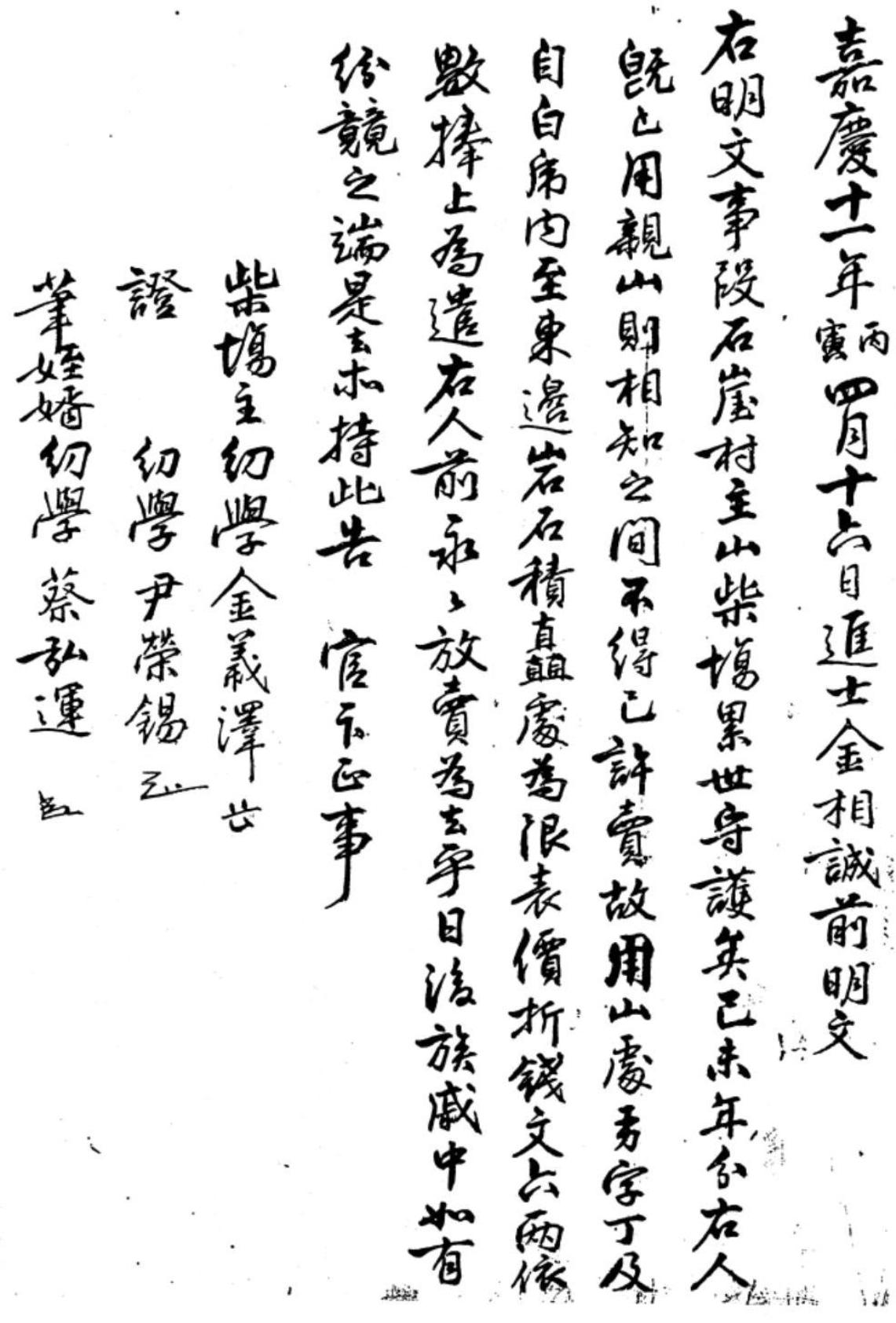

매매계약서로서의 명문

매매계약서로서의 명문

조선시대 중요 재산이었던 전답과 노비, 가옥, 임야, 수목(樹木), 가축은 물론 배, 염전, 미역밭, 각종 생활 집기 등이 모두 ‘명문’이라는 계약문서를 통하여, 사고 팔고, 저당잡히고, 교환하고, 빌려주고 하였던 것이다. 현대사회에서 집을 사고 팔 때에 매매계약서를 작성하듯이 당시에도 모든 거래에 관련되는 제반사항을 반드시 문서로 작성해 두어 거래당시는 물론 거래 이후의 문제발생시에도 사실을 확인하고 변별할 수 있는 증거로 삼았다.

조선시대의 매매 관행

조선시대의 매매 관행

조선시대의 매매계약은 단순히 구두(口頭)로만 계약하는 것이 아니라, 반드시 명문을 작성하고 관련 기록들에 근거하여 이뤄졌다. 단 조선시대 매매계약은 현재와는 달리 거래당사자 상호간에 계약문서를 한 장만 작성하였고, 작성한 명문과 기존의 거래 목적물에 관련된 권리문서를 거래하는 상대방(매수인)에게 모두 넘겨주는 것이 관행이었다. 또한 경국대전에서 규정한 바대로 전답․가옥․노비의 거래 후 15일(가축은 5일)이 지나게 되면 취소할 수 없도록 하여 거래의 안정을 기하였다. 그리고 매매 후 100일 이내에 관할관청으로부터 입안(立案, 거래에 대한 관청의 공증서)을 발급받도록 하였으며, 거래내용의 확인 및 차후 분쟁시 대항력을 가지도록 하였다. 그러나 이러한 입안의 관행은 조선 후기로 갈수록 입안 수수료의 부담, 행정력의 약화 등으로 점점 그 실효를 거두지 못하고 입지(立旨, 청원서에 직접 공증내용을 써주는 문서)로 변천되어 갔다.

한편 조선시대 양반들은 거래행위 시 상전(上典)의 자격으로 집안에서 부리는 노비에게 일종의 위임장인 배자(牌子) 혹은 배지(牌旨)를 주어 거래를 하게 하였다. 양반 자신이 상민처럼 직접 재산을 거래를 하는 것을 체면상 꺼렸기 때문으로 파악되고 있다.

명문의 분류

명문의 분류

朴秉濠, 韓國法制史攷 -近世의 法과 社會-, 法文社, 1974

李在洙, 朝鮮中期 田畓賣買硏究, 集文堂, 2003

金素銀, 「16세기 매매 관행과 문서 양식」, 16세기 한국고문서연구, 아카넷, 2004

金性甲, 朝鮮時代 明文에 관한 文書學的 硏究, 韓國學中央硏究院 博士學位論文, 2013

문서의 양식

문서의 양식

이 명문에 기재되어 있는 기재사항들은 명문을 작성한 시기인 연․월․일에서부터 시작하여 매득인의 성명․신분 등 정보기재, 목적물 관련 권리전승(權利傳承)의 유래, 거래이유, 거래목적물의 표시(토지, 주택, 노비 등의 세부 내역), 지불수단의 종류․액수, 본문기(本文記)의 교부여부(交付與否) 및 처리방법(處理方法), 차후 분쟁이 발생할 경우에 해당 명문를 바탕으로 관청으로 하여금 판별하라는 추탈담보(追奪擔保)관련 문구, 방매인과 증인(證人)․필집(筆執) 등의 기명(記名)과 서명(署名)이 기재된다. 특수한 경우 기재하는 효주(爻周)와 배탈(背頉), 그리고 여백이나 뒷면에 기록하는 추기(追記)가 있다.

기재요소

기재요소

② 권리의 유래와 거래이유 : 다음으로 해당 거래대상을 방매인 측에서 소유하게 된 연유와 해당 목적물을 거래하게 된 이유를 기재하게 된다. 양자가 기재되는 순차에는 원칙이 없다. 우선 권리의 유래는 권원(權原)이라고도 하는데, 여기에는 부모나 친척으로부터 상속, 증여를 받거나 타인으로부터 매입하였거나, 황무지를 개간하는 등의 여러 경우가 있었다. 거래이유도 가계가 어렵거나, 장례비용이 없거나, 공사(公私)의 부채를 갚거나, 이매(移買, 거래 후 그 매매대금으로 다른 곳의 전답이나 물건 등을 구입할 목적인 것)등 매우 다양하고 구체적으로 기재되었다. 그러나 조선 후기로 갈수록 거래목적물에 대한 권리의 유래를 아예 기재하지 않는 경향이 두드러지며, 거래이유는 ‘긴히 쓸 곳이 있어서’라는 의미의 요용소치(要用所致), 절유용처(切有用處) 등으로 간략히 기재하게 되었다.

③ 거래목적물의 표시

• 전답일 경우 : 그 소재지, 자호(字號), 지번(地番 혹은 第次), 면적, 구획, 사표(四標) 등을 기재한다. 자호란 양전(量田, 토지측량사업)시에 매긴 천자문의 순번으로 토지측량의 결부수(結負數)가 5결(結)일 경우 다음 글자로 넘어가게 된다. 지번은 자호 다음의 측량구분단위로 지금의 필지, 즉 구획의 순번과 같은 기능을 한다. 군현단위로 실시된 양전사업의 결과로 산출된 천자문 자호는 해당 군현 또는 도(道), 전국의 총 결부수(結負數), 즉 결총(結總)을 가늠할 수 있는 용이한 방안이 되었고, 아울러 결부수는 자호(字號) 및 지번(地番)과 함께 전답매매명문에서 특정 필지의 전답이 양안에 등재되어 있음을 간접적으로 증명해주는 중요한 기재요소였다. 지번으로 전답의 구획은 야미(夜味)는 한 구획 내, 즉 지번내에서 다시 구획이 나뉠 경우 이를 구분되는 것을 나타내며, 두 구획으로 될 경우 ‘이야미(二夜味)’ 등으로 기재하였다. 면적의 표시는 수확량, 파종량, 경작시간 등을 기준으로 산출․기재하였다. 해당 전답의 수확량의 부피를 기준으로 면적단위를 결부(結負)라고 하였는데, 손으로 한 번 움켜 잡을 수 있는 곡식의 줄기 수량을 1파(把)라고 하며, 10파는 1속(束), 10속은 1부(負 혹은 卜), 100부는 1결(結)이 되게 된다. 이는 수확량을 기준으로 하기 때문에 전세(田稅) 부과의 기준이 되기도 하였다. 파종량 기준의 면적단위는 두락지(斗落只, 즉 ‘마지기’는 파종량을 기준으로 한 전답면적의 단위로서 한 말의 씨앗을 파종할 수 있는 면적), 승락지 등이 있었다. 경작시간을 기준으로 한 면적단위는 ‘일경(日耕)’ 즉 ‘하루갈이’(一日耕)등으로 기재하였는데, 일식경(一息耕), 조전경(朝前耕), 오일경(五日耕) 등이 있었다. 전답매매명문에서는 면적 기재시에 결부수와 두락지를 함께 쓰기도 하고 양자 중 한가지만 기재하기도 하는데, 일경은 주로 밭의 경우에만 한정되어 쓰였다. 사표는 거래목적물인 전답의 동서남북에 있는 지형(길, 산, 하천 등)이나 접해있는 전답의 소유주 등을 기재한 것인데, 지역에 따라 기재여부에 차이가 있었다.

• 노비일 경우 : 노비거래는 해당 거래목적물을 기록할 때에 명문에서 그의 부모나 어미를 우선적으로 기록하여 어디에서부터 혈연적으로 연결되어 있는지를 밝히는 것이 일반적이었다. 부모 노비에 대한 소유권 유래(증여, 매매 등)와 노/비 구분과 성명을 기재한 다음, 거래대상인 해당 노비가 부모 노비의 자식으로서 몇 번째 자식인지를 기재하게 되는데, 이를 ‘소생(所生)’이라고 하여, 첫째일 경우에는 ‘일소생(一所生)’, 둘째일 경우에는 ‘이소생(二所生)’ 등으로 표현하게 된다. 다음으로 나이를 ‘년이십일(年二十一)’의 형식으로 적는데, 이는 거래하는 당해연도의 현재 나이를 기재하며, 태어난 해의 간지(干支)를 기재한 뒤 ‘생(生)’자를 붙이게 된다. 매매하는 노비가 다수일 경우에는 그 다음 노비를 같은 형식으로 계속 차례대로 기재한 다음, 대상 노비의 총 합계 수효를 기재하게 되는데 예컨대 총 5명인 경우에는 ‘합오구(合五口)’ 혹은 ‘오구신(五口身)’ 등으로 기재함으로써 목적물 표시를 마감하였다. 위 기재사항 중 부모노비의 정보 기재 여부는 지역과 시기에 따라 차이가 있으며, 거래 대상 노비의 나이와 출생년의 간지 표기의 순서가 바뀌기도 하고, 나이와 간지 중에 하나만 기재하는 경우도 많다.

④ 지불수단 : 조선시대 명문 상에서 거래시 가격을 치르는 지불수단으로서의 화폐에는 면포(綿布), 저화(楮貨), 은자(銀子), 우마(牛馬) 등 여러가지가 통용되었다. 경국대전� 「호전」 국폐조(國幣條)에서는 포화(布貨)와 저화(楮貨)가 통용하도록 규정하였다. 이후 조정에서 여러 논의를 거치면서 저화는 점점 사라지게 되고 포화(布貨)와 전문(錢文)이 혼용되는 시기를 거쳐, 결국에는 전문 위주로 매매대금을 지불하는 것이 일반화되었다. 1746년(영조22)에 시행된 속대전(續大典)에는 국폐(國幣)를 동전(銅錢)으로 한다고 규정해 놓았다. 전문은 동전과 같은 금속화폐에 글자를 새겨 넣었기 때문에 ‘전문’이라고 불렀고, 흔히 알려진 상평통보(常平通寶) 등을 가리키는 것이다.

⑤ 본문기의 교부여부 및 처리방법 : 조선시대에는 매매 등의 거래시 당사자 간에 새롭게 작성․생성되는 계약문서인 명문을 ‘신문기(新文記)’, 해당 목적물과 관련하여 기존에 작성된 매매명문을 ‘구문기(舊文記)’ 혹은 ‘본문기(本文記)’라 명명하였다. 당시 매매관행에 따르면 방매인은 거래시 작성한 신문기와 목적물과 관련하여 보관하고 있던 구문기, 이 양자를 모두 매득인 측에 넘겨주어야 했다. 그 이유는 바로 방매인이 넘겨주지 않은 권리문서를 악용하여 이중매매(二重賣買) 등의 불법행위를 할 수 없도록 하기 위해서였다. 또한 거래의 안전을 더욱 강화하기 위하여 만약 다른 전답 등의 재산이 한 장뿐인 구문기 상에 해당 거래목적물과 함께 기록되어 있어 구문기를 매득인 측에 넘겨줄 수 없을 경우에는 새로 작성하는 명문, 즉 신문기 상에 반드시 넘겨주지 못하는 사유를 기재하여야만 했다.

⑥ 추탈담보문언 : 문서의 말미에는 해당거래와 관련된 사람들이 차후에 본 거래에 대하여 이의나 분쟁을 제기할 경우 이 명문을 증빙문서로 삼아 관청에 신고하여 바로잡으라는 투식적인 문구가 있는데, 이를 추탈담보문언(追奪擔保文言)이라고 한다. 거래대상의 권원이나 매매이유에 따라 관련인 즉 이해관계인의 부류는 달라지기도 하지만, 관행적으로 ‘자손족속(子孫族屬)’, ‘동생형제족속(同生兄弟族屬)’ 등 기재되는 경우가 일반적이다. 추후에 예상될 수 있는 분쟁 발생시 그 해결방안을 상세히 기록하지 않고, 단지 관청에 신고하라고 한 이유는 경국대전 등에 규정된 거래관련 법규에 의거하여 분쟁을 해결해 줄 수 있는 시스템이 정립이 되어 있었기 때문으로 보이며, 더욱이 해당 계약문서가 증거로서 온전히 작용한다면 분쟁에서 승소할 수 있는 가능성이 높았기 때문이다. 이처럼 조선시대 거래에서 증빙문서의 여부에 따라 분쟁의 판가름이 나는 원칙을 법언(法諺)으로 “종문기시행(從文記 施行)” 즉 ‘(증명)문서에 의거하여 (분쟁을) 판결한다’라고 하였으며 이 관행은 거의 절대적으로 준수되었다.

⑦ 방매인과 거래참여자 : 거래대상의 주인(主人 즉 방매인), 증인(證人), 필집(筆執) 등에 대한 기록과 그들의 서명이 맨 마지막에 기재된다. 방매인은 목적물의 명칭에 따라 답주(畓主), 전주(田主), 노비주(奴婢主), 재주(財主), 가사주(家舍主), 산지주(山地主) 등으로 다양하게 기재된다. 증인의 경우에는 ‘증인’이외에도 증견(證見), 증참(證參), 증보(證保) 등의 다양한 명칭의 거래참여자가 기재되고 있다. 필집은 붓을 들고 해당 명문을 직접 작성한 사람, 즉 지금의 대서인(代書人)을 가리킨다. 목적물의 소유자인 방매인이 직접 명문을 작성하는 경우도 많으며 이때에는 ‘답주자필(畓主自筆)’, ‘재주자필(財主自筆)’ 등으로 기재된다.

아울러 명문은 법률적 효력을 발생시키는 계약증서이기 때문에 거래당사자와 참여자는 자신의 진정성 즉 본인임을 밝히는 서명(署名)을 하게 된다. 조선시대에는 명문의 말미에 기명(記名)을 한 뒤 수촌(手寸, 가운데 손가락의 본을 뜬 다음 손가락 마디에 점을 찍는 서명방식)과 착명(着名, 이름자의 변형을 가하여 서명화한 것)을 주로 하였는데, 오늘날의 사인[signature]과 같은 기능으로 그 신분, 직위, 성별 또는 문맹(文盲)여부에 따라 서명방식을 달리 하였다. 노비 혹은 신분이 낮은 사람들은 수촌을 하기도 하였는데, 성별에 따라 남자는 좌촌(左寸), 여자는 우촌(右寸)을 하기도 하였다. 수촌 이외에도 손바닥의 본을 떠서 그린 다음 그 안에 ‘우장(右掌)’이나 ‘좌장(左掌)’이라고 써 넣기도 하는데, 이를 수형(手形), 수장(手掌), 수영(手影) 등으로 불렀다.

※ 추기 : 명문의 본문에서 미처 언급하지 못했거나 혹은 본문에 기록하기에는 비교적 부수적인 내용들은 본문의 가상의 난외(欄外)의 위치 혹은 뒷면에 기재되게 되는데, 이를 ‘추기(追記)’라고 한다. 추기로 기재되는 것은 주로 해당 명문 상의 매매내용에 대한 추가매매 목적물의 표시, 환퇴(還退)의 기한 및 기한 도과시의 소유권 포기 등의 약정, 구문기 관련, 소작료 관련 사항 등이 있다.

※ 효주/배탈 : 명문을 작성하는 시점에서 해당 거래의 목적물이 기재된 구문기 상의 기재처에 가위표나 긴 동그라미를 그려 표시를 하여 지우는 것을 ‘효주(爻周)’라고 한다. 아울러 해당 기재처의 종이의 뒷면에는 효주를 한 원인이 되는 거래내역이나 특이사항을 기록하였는데, 이를 ‘배탈(背頉)’ 혹은 ‘배탈(背脫)’이라고 명명하였다.

기타 명문의 사례

기타 명문의 사례

(노비, 우마, 시장, 가사)

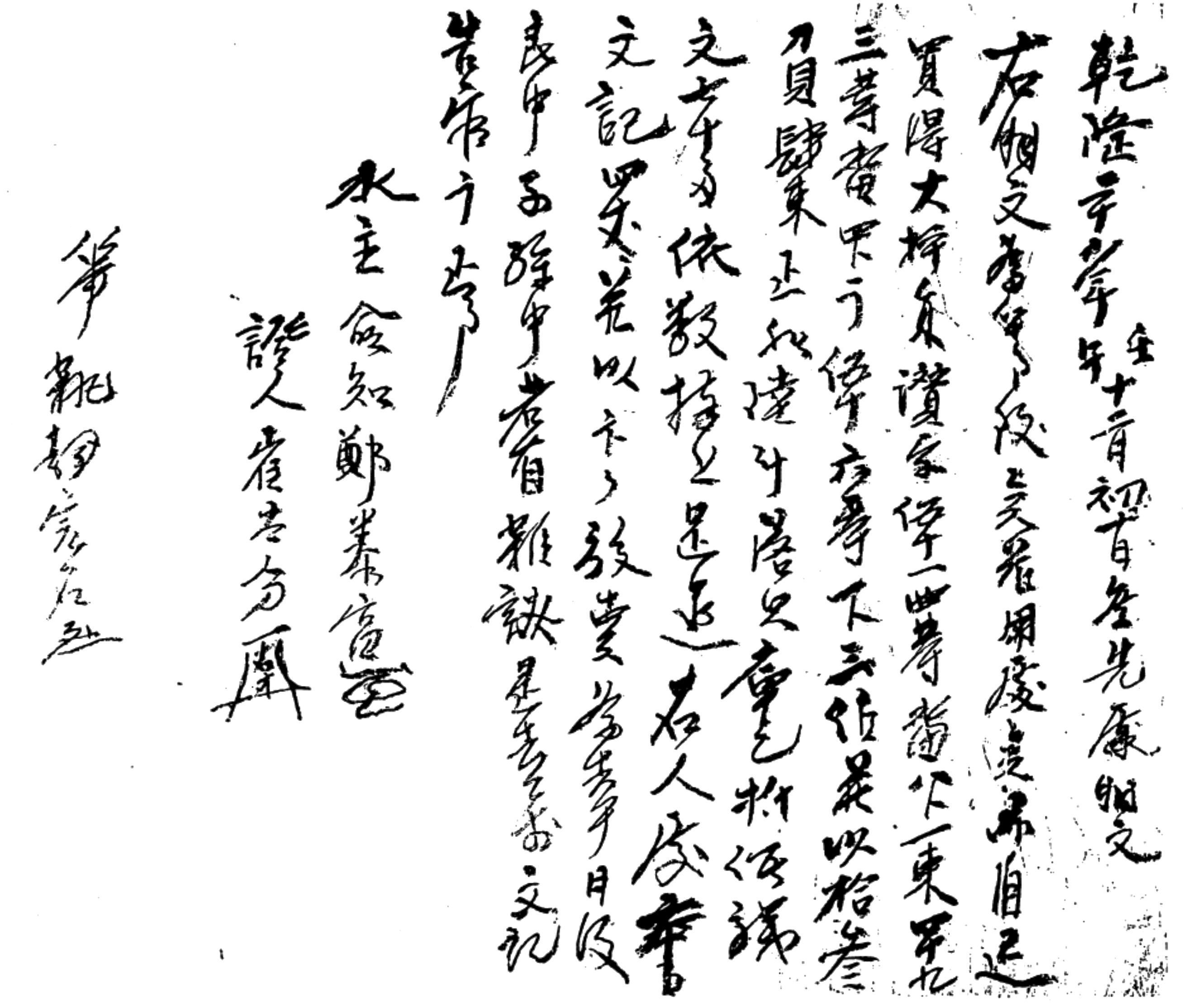

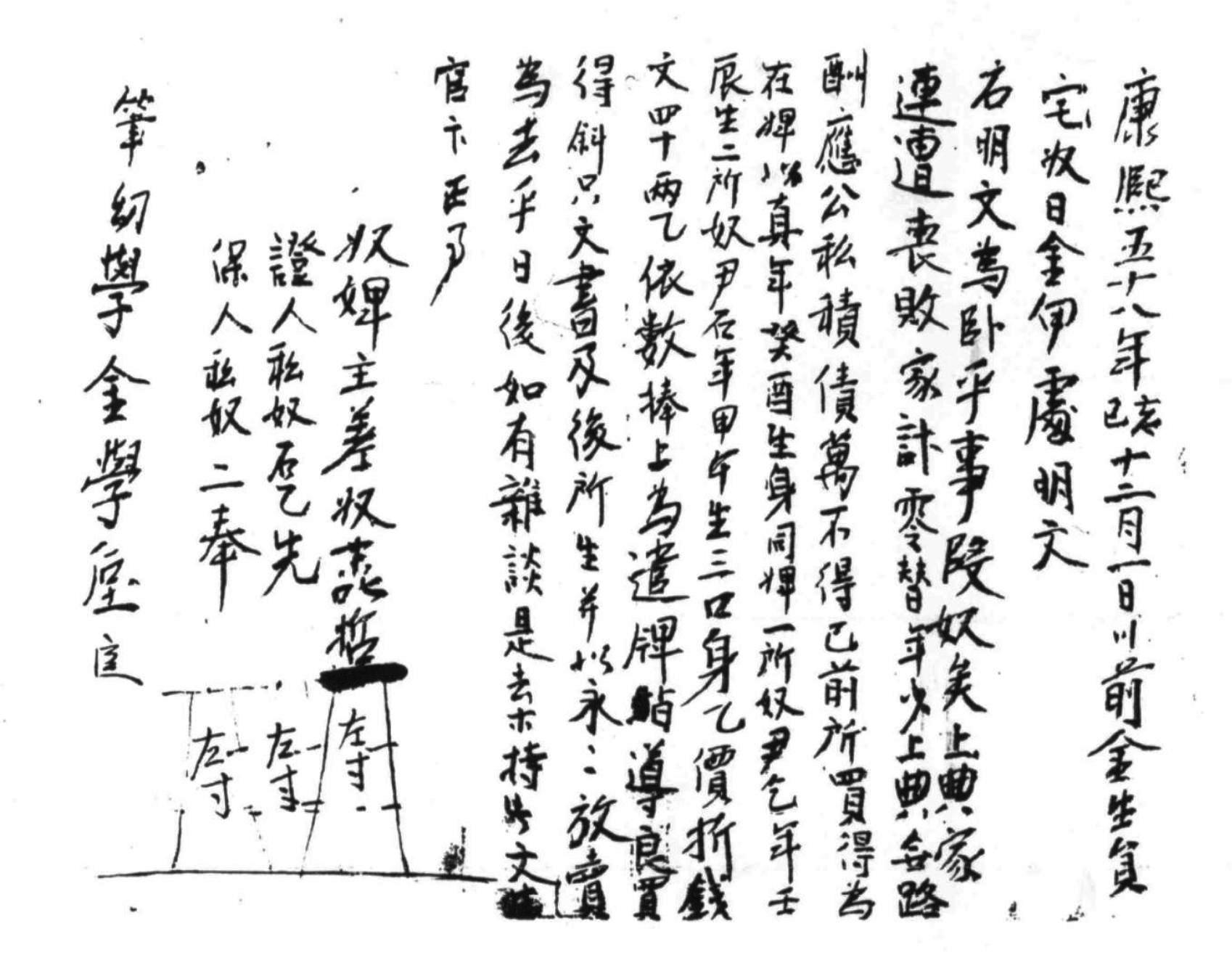

노비명문

노비명문

우마명문

우마명문

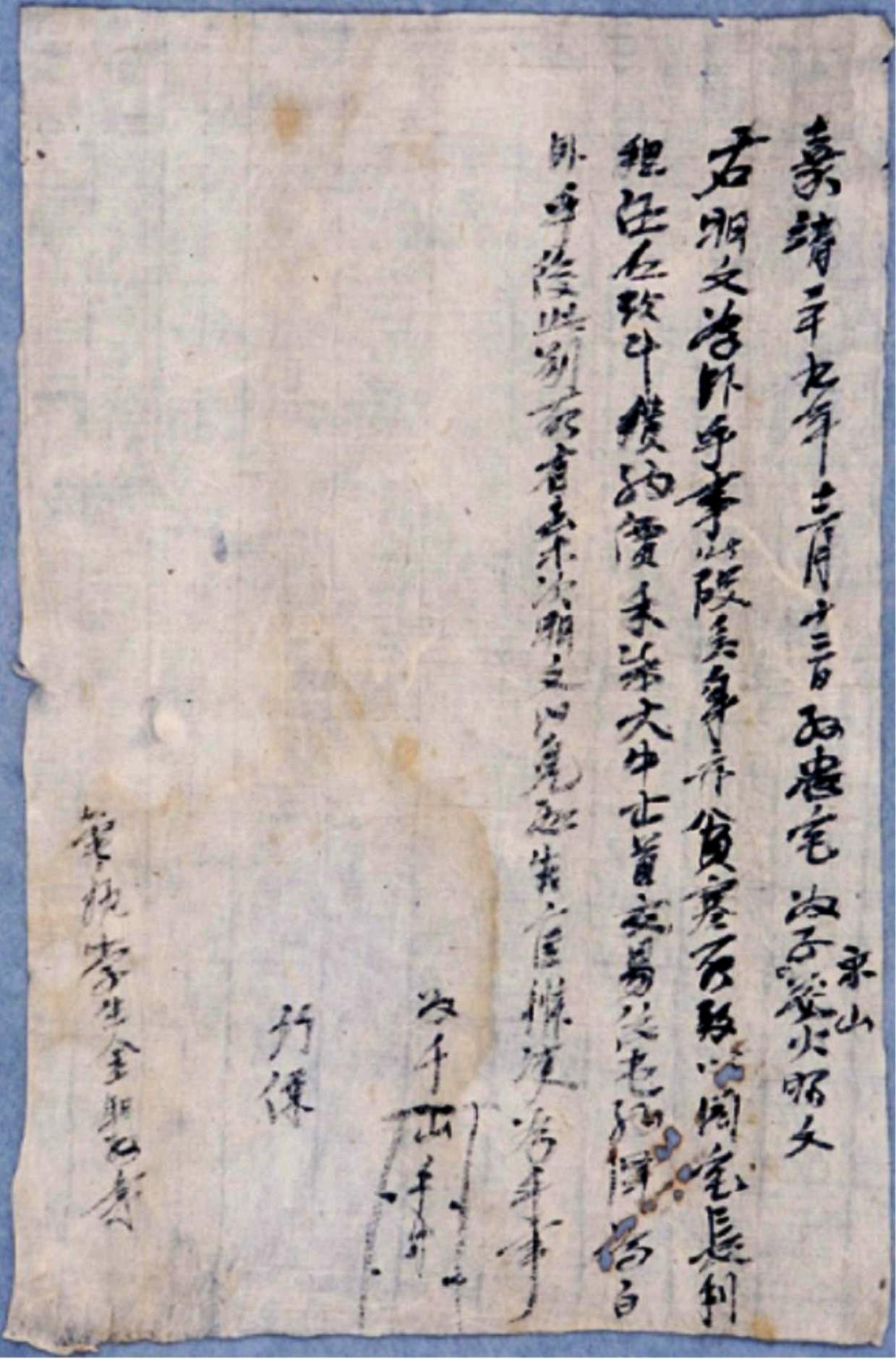

시장명문

시장명문

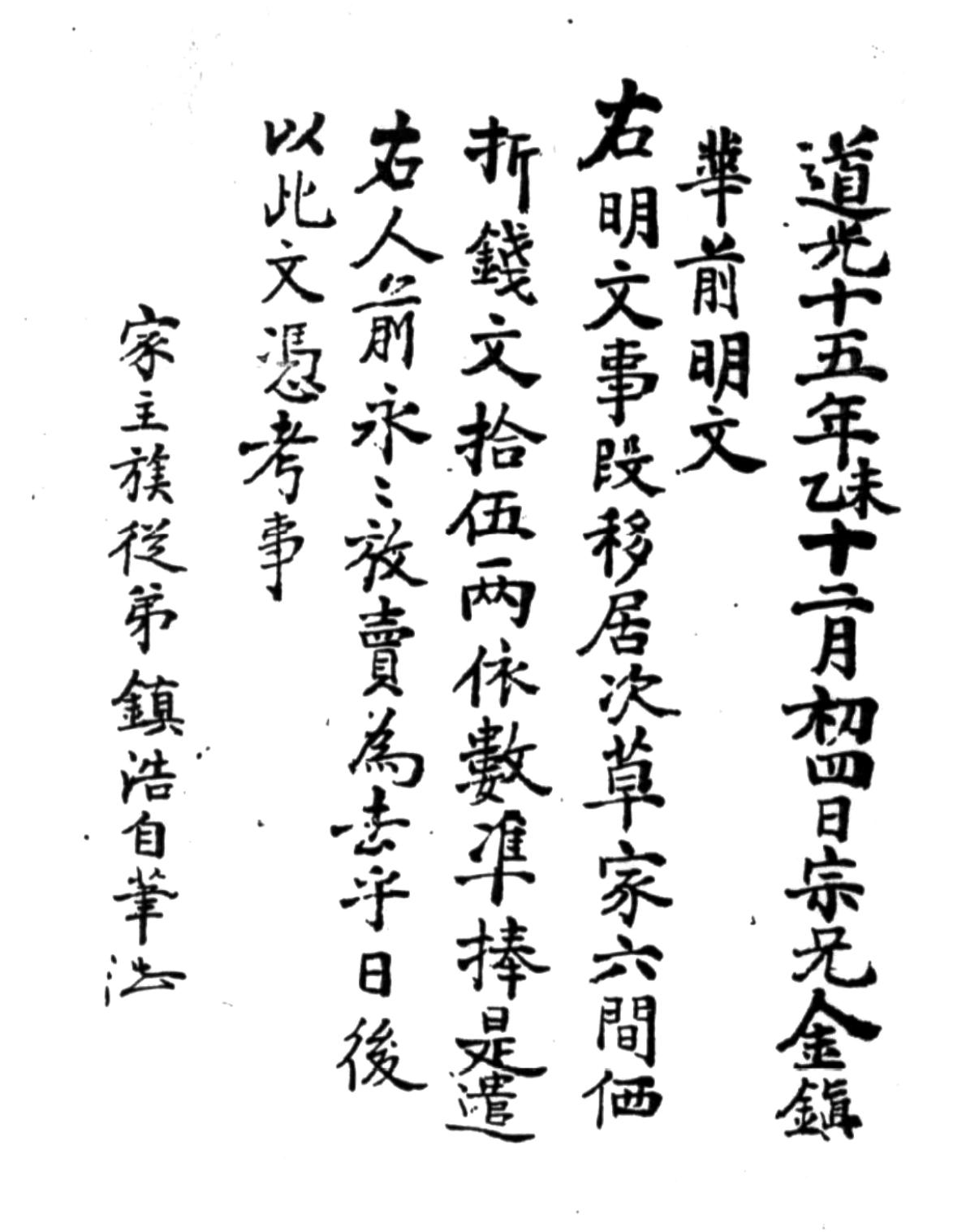

가사명문

가사명문