청도향교

[연혁]

[연혁]

향교는 고려 때부터 여러 번 옮겼다. 탁영선생이 이르기를 ‘다섯번이나 옮겨 그 거처가 정해지지 않았다가 국초에 군의 북쪽 1리쯤의 높고 평평한 곳으로 옮겼으니, 이곳은 옛날 향리의 다섯 아들이 등과한 개인의 터이다’라고 하였다.

그 뒤 1568년(선조 원년) 군수 이의경(李宜慶)[재임:1568-1571]이 군의 북쪽 1리쯤에 있던 향교를 화양읍 고평동 1번지로 옮겨지어서 60여 년간 존속하였다. 그러나 향교 사이에 큰 냇물이 흘러서 향례시 제품(祭品)을 옮기기 어렵고 물에 빠져 죽는 교노(校奴)까지 있었다. 이에 1626년(인조 4)에 군수 송석조(宋碩祚)가 옛 향교터에 가까운 화양읍 합천동으로 옮겼고, 58년 후인 1683년(숙종 9)에 군수 홍수량(洪受亮)이 중수하였다. 그러나 향교가 대로변에 위치하여 마차 다니는 소리가 시끄러울 뿐만 아니라 성묘(聖廟) 옆을 흐르는 물도 불결하였다. 그러던 중 군수 정흠선(鄭欽先)이 현몽에 느낀바가 있어서 지금의 향교자리에 올라와 보니 산세가 따듯하고 윤기가 있으며, 지기가 평탄하여 1734년(영조 10)에 현재의 청도군 화양면 교촌동 48번지로 이건(移建)하였다.

그 후 1843년(헌조 9) 군수 송계백(宋啓栢) 재임시에 대대적인 중건사업이 이루어졌다. 향교를 이건한지 100여 년이 지났으므로 동·서무(東西廡), 명륜당(明倫堂), 재사(齋舍) 등의 건물이 황폐하게 되었다. 『청도향교중건등록(淸道鄕校重建謄錄)』을 보면, 최윤우(崔潤祐)·김재봉(金再鳳)·박한규(朴漢圭) 등이 1842년 2월 19일 향론을 일으켜 동년 11월 조성도감을 설립하고, 이듬해 3월 초4일부터 중건을 시작하였다. 그 비용은 양반호 3,299호가 3,237냥을 부담하고 또 군내 15개 성씨 32개의 각 문중이 154냥 5전을 부담하여 모두 3,504냥 1전 1푼이 소요되었다. 1929년 군수 최병설이 대성전을, 1978년 군수 최형수(崔亨洙)가 명륜당을 보수하였다.

1985년 10월 15일 경상북도 유형문화재 제207호로 지정되었다.

[자료소개]

[자료소개]

(2) 정명구록(正名舊錄) : 1책(25.5×35)

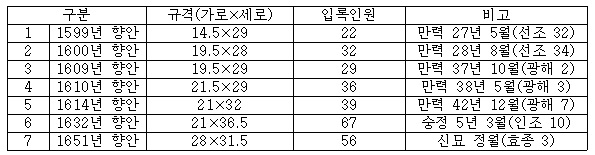

이 필사본은 1599년에서 1657년까지의 향안을 1661년에 금책(錦冊)에 묶어 보관한 것이다.

(3) 정명록(正名錄) : 1책(27×34)

이 책은 정명구록을 금책으로 묶은 위 1661년부터 1700년까지의 향안을 1712년 금책(錦冊)으로 묶어 보관한 것이다. 1651년 이후의 향안이 현재 전하지 않으므로 향안을 대신할 수 있는 자료이다.

(4) 청도향교중건등록(淸道鄕校重建謄錄) : 1책(25×33)

1842년 11월 중건시의 등록이다. 당시의 중건 발의와 건립 과정에서 작성된 문서를 모아 엮은 것이다. 1842년 2월 19일과 20일에 유림이 발의한 향중품목(鄕中稟目), 9월 2일과 10일에 군내 각 문중에 보낸 통문(通文), 9월 28일 향교 중건을 허가 받기 위해 경상감영에 올린 향중품목(鄕中稟目), 10월 7일 청도의 이규집(李圭執) 등이 경상감영에 올린 상서(上書), 향교이건을 위한 임원에 관한 각 종 품목(稟目), 군수 송계백(宋啓栢)의 고우문(告于文), 성묘와 대성전, 명륜당 상량문(上樑文), 중건기문(重建記文), 사락루이건실기(思樂樓移建實記) 및 향교와 사락루 이건에 필요한 자재와 금전에 대한 기록인 교궁중건용입질(校宮重建用入秩) 등으로 구성되어 있다.

(5) 석전홀기(釋奠笏記) : 1첩(105×32)

(6) 사직대제홀기판(社稷大祭笏記板) : 1첩(84×33)

사직대제축과 사직대제홀기 순으로 만들어졌다. 1899년 5월 20일 김한방(金漢邦)이 글씨를 썼다.

(7) 성황·여제홀기판(城隍厲祭笏記板) : 1(86.5×33)

성황축문과 성황제홀기, 여제축문과 홀규 등의 순으로 만들어졌다. 1899년 5월 20일 김한방(金漢邦)이 글씨를 썼다.

[건축물과 배치]

[건축물과 배치]

<참고> 『慶北鄕校誌』 (영남대학교 민족문화연구소, 1991)