시권(試券)

시권(試券)이란

시권(試券)이란

시권에 수록하는 정보는 오늘날의 시험 답안지와 유사하다. 시험 종류나 시기에 따라 약간씩의 차이는 있기는 하지만 답안을 작성한 사람의 인적 사항, ‘서제(書題)’라고 불린 시험 문제와 답안, 답안 제출 순서인 자표(字標), 성적이나 등위 등이 공통적으로 기재되어 있다. 한 장의 시권에는 답안 뿐 아니라 응시와 채점의 과정이 고스란히 담겨 있다.

시권은 시험 때 제출하는 문서이다. 그러나 오늘날과 달리 합격한 시권은 본인에게 돌려주었고, 탈락한 시권은 여러 관청과 관원들에게 나누어 주어 종이로 재활용하였다. 따라서 현전하는 시권은 모두 초시, 회시, 전시 등 시험의 어느 단계에서 합격한 답안지이다. 후손들은 조상의 과거 합격을 증빙하는 자료로서 시권을 소중하게 보관해 왔다. 현재 시권은 그 수를 파악하기 어려울 만큼 많은 수가 전하고 있다.

시권의 종류

시권의 종류

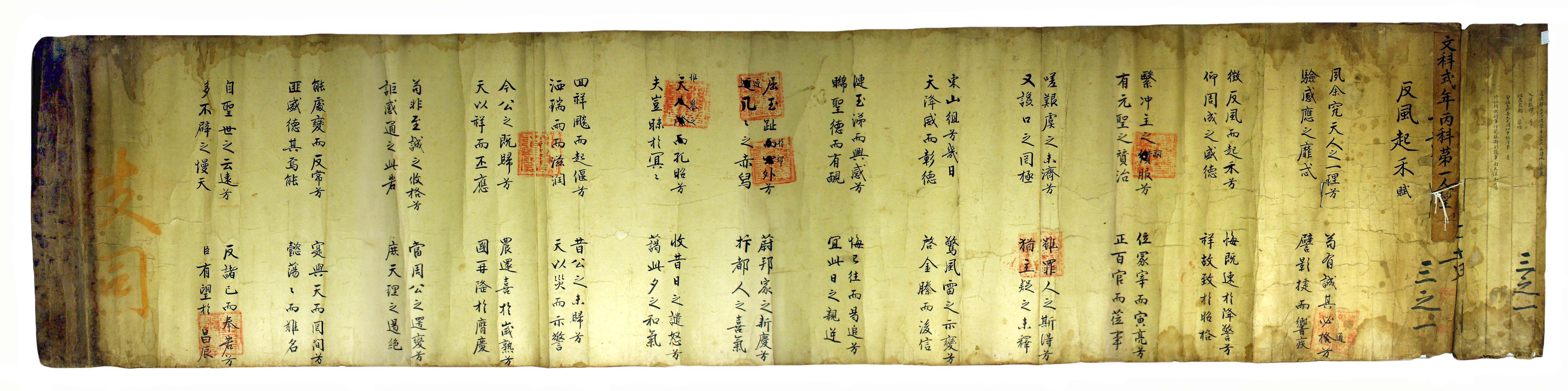

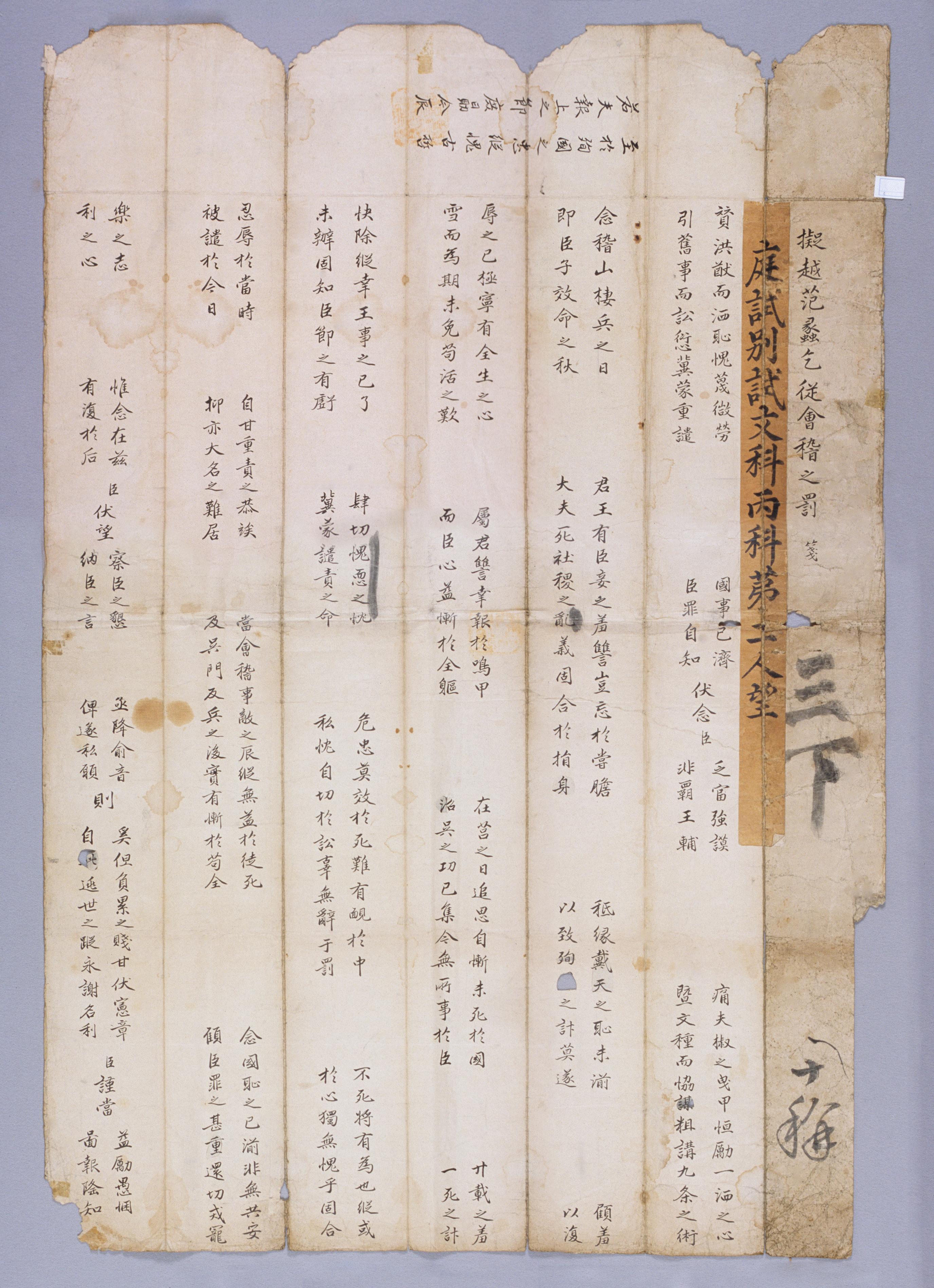

○ 도판 1. 가로형 시권. 숙종 10년(1684) 이후영(李後榮)의 식년시 문과 전시 시권

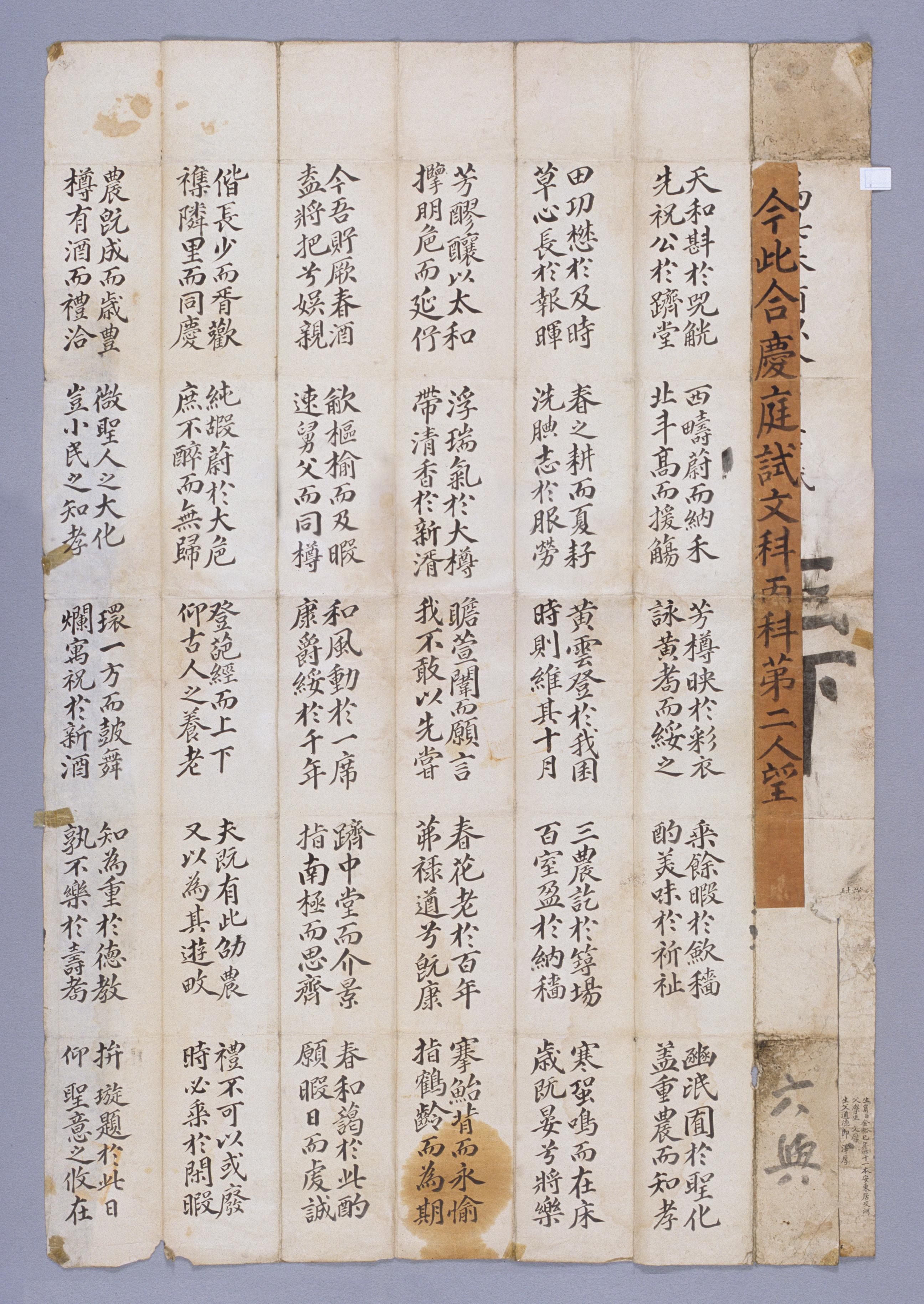

○ 도판 2. 세로형 시권. 정조 11년(1787) 김유기(金裕己)의 정시 문과 시권

가로형 시권은 식년시·증광시·별시 문과와 생원·진사시에 사용하였다. 세로형 시권은 알성시·정시 문과와 성균관·사학의 각종 학교 시험에 사용하였다. 지방의 백일장에서는 세로형 시권과 함께 한 장으로 된 가로 형태의 시권 등 보다 다양한 형태가 확인된다. 강경시험에서는 서적별로 성적을 기재한 채점표를 작성하였다. 이것을 ‘강지(講紙)’라고 한다. 강지는 시험의 성격 상 제술시험의 시권과는 다른 형식을 취하고 있다.

가로형 시권과 세로형 시권은 지질에도 차이가 있었다. 가로형 시권은 조선초기부터 도련지를 사용하였다. 세로형 시권은 숙종 때 비로소 초주지(草注紙)로 지질을 통일하였는데, 영조대 이후에는 대호지(大好紙)를 보다 많이 사용하였다. 가로형 시권에 사용된 도련지가 지질이 더 우수한 종이로 가격도 더 비쌌다. 숙종 43년(1717) 당시 국가가 정한 가격은 도련지인 생원·진사시 시지 1장은 1냥, 초주지인 정시·알성시 시지는 1장에 5전이었다.

과거의 채점 방식

과거의 채점 방식

조선시대 과거에서는 공정한 시험을 위해 다양한 제도를 마련하였다. 국가가 가장 주안점을 둔 것은 응시자의 인적 사항이 노출되지 않도록 하는 것이었다. 신원의 노출을 막는 방법은 여러 종류가 있었다. 답안의 인적 사항을 적은 부분을 봉하는 봉미법(封彌法), 인적 사항을 적은 부분을 잘라 내는 할봉법(割封法), 응시자의 필체가 드러나는 것을 방지하기 위해 답안의 사본을 만들어 채점하는 역서법(易書法) 등이 그것이다.

이 중 봉미법은 모든 시험에 적용되었으나 시험 종류에 따라 그 방식이 달랐다. 그리고, 할봉과 역서는 적용되는 시험과 그렇지 않은 시험이 있었다. 식년시·증광시·별시 문과의 경우 할봉-역서를 모두 적용하여 관리가 가장 엄격하였다. 생원·진사시의 경우는 효종대부터 할봉제를 도입하였으나 역서는 끝까지 시행하지 않았다. 그리고 정시·알성시와 성균관 과시에는 할봉과 역서를 모두 적용하지 않았다. 다만 영조대 이후 정시를 초시와 전시로 나누어 시행하는 경우에는 전시 때만 역서를 시행하였다. 이상과 같은 시험 종류와 채점 방식의 차이에 따라 현전하는 시권에 기재된 정보와 그 기재 방식에 차이가 발생하게 되었다.

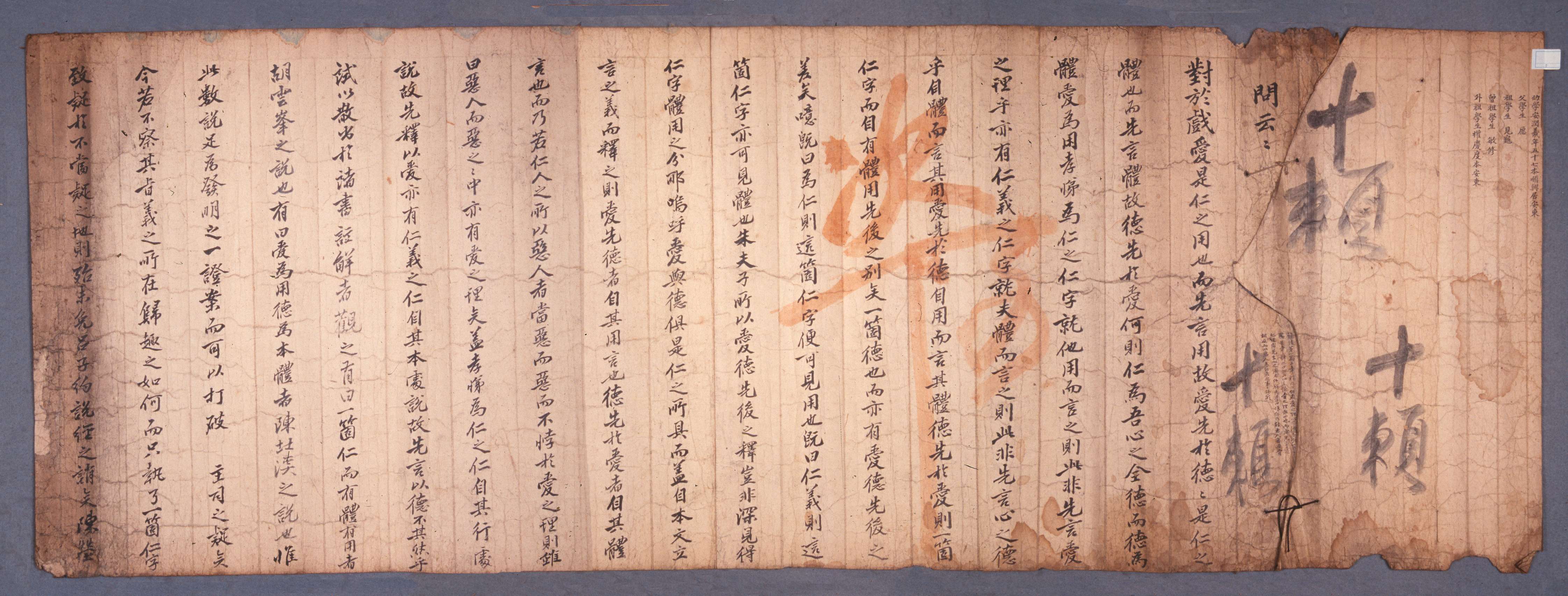

피봉(皮封)과 할봉(割封)

피봉(皮封)과 할봉(割封)

가로형 시권을 쓰는 경우에는 시권의 오른편을 서너 번 접어 세로선을 만든 후 칸에 맞추어 응시자의 인적 사항을 적었다. 오른쪽 끝에서부터 첫 칸에는 본인의 직역과 성명, 나이, 본관, 거주지를 적고 이어서 칸을 바꿔가며 4조의 직역과 이름을 기록하였다. 그리고 선을 따라 다시 접은 후 세로로 3군데 칼집을 내어 띠지를 삽입하고 내용이 보이지 않도록 봉했다. 띠지 위에는 ‘근봉(謹封)’이라고 썼다.

가로형 시권을 쓰는 식년시·증광시·별시 문과와 생원·진사시는 채점할 때 피봉과 답안을 분리하여 채점하였다. 이를 ‘할봉(割封)’이라고 일컬었다. 작성자가 누구인지 알 수 없도록 하기 위한 것이었다. 문과의 경우 조선초기부터 할봉을 실시하였으며, 생원·진사시는 효종 2년(1651)부터 할봉을 도입하였다.

○ 도판 3. 할봉한 시권. 순조 14년(1814) 안윤직(安允直)의 생원시 초시 시권

○ 도판 4. 할봉하지 않은 시권. 중종 22년(1527) 이황(李滉)의 진사시 초시 시권

채점할 때 할봉을 한 경우 현전하는 시권들도 피봉과 답안이 분리되어 있다. 보다 많은 경우는 피봉이 없어지고 답안만 남아 있다. 할봉법은 고종 10년(1873)에 폐지되었다. 따라서 그 이후의 시권은 피봉과 답안이 한 장으로 남아 있다. 할봉법을 시행하기 전에 작성된 생원·진사시 시권도 마찬가지다.

세로형 시권은 가로로 여섯 번을 접어 전체를 7칸으로 나누어 오른쪽 첫째 칸 하단에 인적 사항을 기재하였다. 가로형 시권과 달리 본인이나 본인과 부친의 것만 기재하였다. 그리고 왼쪽을 잘라 접어 올려서 봉하고, 그 위에 ‘근봉(謹封)’ 또는 ‘신근봉(臣謹封)’이라고 썼다. ‘신근봉’은 즉일방방하는 정시·알성시와 성균관 시험에만 사용하였다. 세로형 시권을 사용하는 경우에는 할봉제를 도입하지 않았다. 다만 현전하는 시권에는 한쪽을 자른 피봉 부분이 떨어져 나간 경우들이 많이 보인다.

○ 도판 5. 피봉이 떨어져 나간 정시 시권. 경종 3년(1723) 김우갑(金禹甲)의 정시 시권

시권의 피봉을 작성한 응시자는 사조단자(四祖單子)를 구비하여 녹명소(錄名所)에 가서 인적 사항을 확인받고 응시자로 등록하였다. 녹명소에서는 시지의 재질 및 규격의 준수 여부와 인적 사항을 확인한 후 ‘근봉(謹封)’이라고 적은 곳과 답안지의 연결 부분에 도장을 찍어 주었다.

작축(作軸)과 자표(字標)

작축(作軸)과 자표(字標)

답안 제출이 끝나면 등록관(謄錄官)이 주관하여 10장을 한 축(軸)으로 묶고 답안마다 천자문 순으로 자표(字標)를 매겼다. 천자(天字) 축의 첫 번째 답안은 1천(一天), 두 번째 답안은 2천(二天), 세 번째 답안은 3천(三天)과 같은 방식이다. 따라서 이 자표를 통해 몇 번째로 제출된 답안인지 알 수 있다.

자표는 할봉을 했던 피봉과 답안의 짝을 맞출 때 징표로도 활용되었다. 이 때문에 할봉을 하는 경우는 대개 세 곳에 자표를 써서 한 곳은 그 중간을 잘라 나중에 합칠 때 편리하도록 하였다. 할봉을 하지 않는 경우에는 원래 자표를 기재하지 않았으나 인조대부터는 한 곳에 자표를 기재하였다. 세로형 답안의 경우 숙종대 이후부터 자표를 쓰기 시작하였다.

채점과 성적, 등위

채점과 성적, 등위

초장, 중장, 종장의 시험과 채점이 끝나면 전체를 통틀어 성적순으로 정렬하여 정해진 수만큼 합격자를 선발하고 등위를 정하였다. 등위는 1등 몇 명, 2등 몇 명, 3등 몇 명과 같은 방식으로 매겼기 때문에 등위를 기재할 때에도 이를 따라 1등 제1인은 일지일(一之一), 1등 제2인은 일지이(一之二)과 같은 방식을 사용하였다.

그런데, 현전하는 시권을 보면 성적만 기재된 시권도 있고, 성적과 등위가 함께 기재된 시권도 있고, 등위만 기재된 시권도 있다. 이 차이는 채점을 할 때 사본을 만들어 채점하는 역서를 했는지의 여부에 따라 발생한다.

역서를 하지 않은 경우 응시자가 제출한 시권에 바로 채점을 하기 때문에 성적이 기재되어 있다. 등위는 기재한 경우도 있으나 생략한 사례도 많다. 반면 역서를 하는 경우 사본인 주초(朱草)로 채점하기 때문에 주초에는 성적이, 원본인 본초(本草)에는 등위만 기재하였다. 또 사본을 만들 때 원본과 사본을 대조하였다는 징표로 원본에는 ‘지동(枝同)’, 사본에는 ‘사동(査同)’이라고 기재하였다. 현전하는 시권은 대개 원본이기 때문에 ‘지동(枝同)’이라고 기재되어 있다.[도판 1]

역서는 식년시·증광시·별시 문과에서만 시행하였다. 생원·진사시는 선조대 말(1603-1606)에 잠깐 시행한 적이 있고, 정시를 초시와 전시로 나누어 시행한 경우 전시 시권만 역서하였다. 그러나 역서는 헌종 원년(1835)에 폐지되었다. 이후에는 ‘지동’, ‘사동’ 기재가 사라지는 대신 성적이 기재되어 있다.

최종단계의 시험, 곧 문과 전시나 생원·진사시 회시 시권에는 이외에도 최종 합격 답안임을 확인할 수 있는 첨지가 붙어 있다. 문과의 경우 붉은 첨지에, 생원·진사시의 경우 노란 첨지에 시험 종류와 등위가 기재되어 있다.

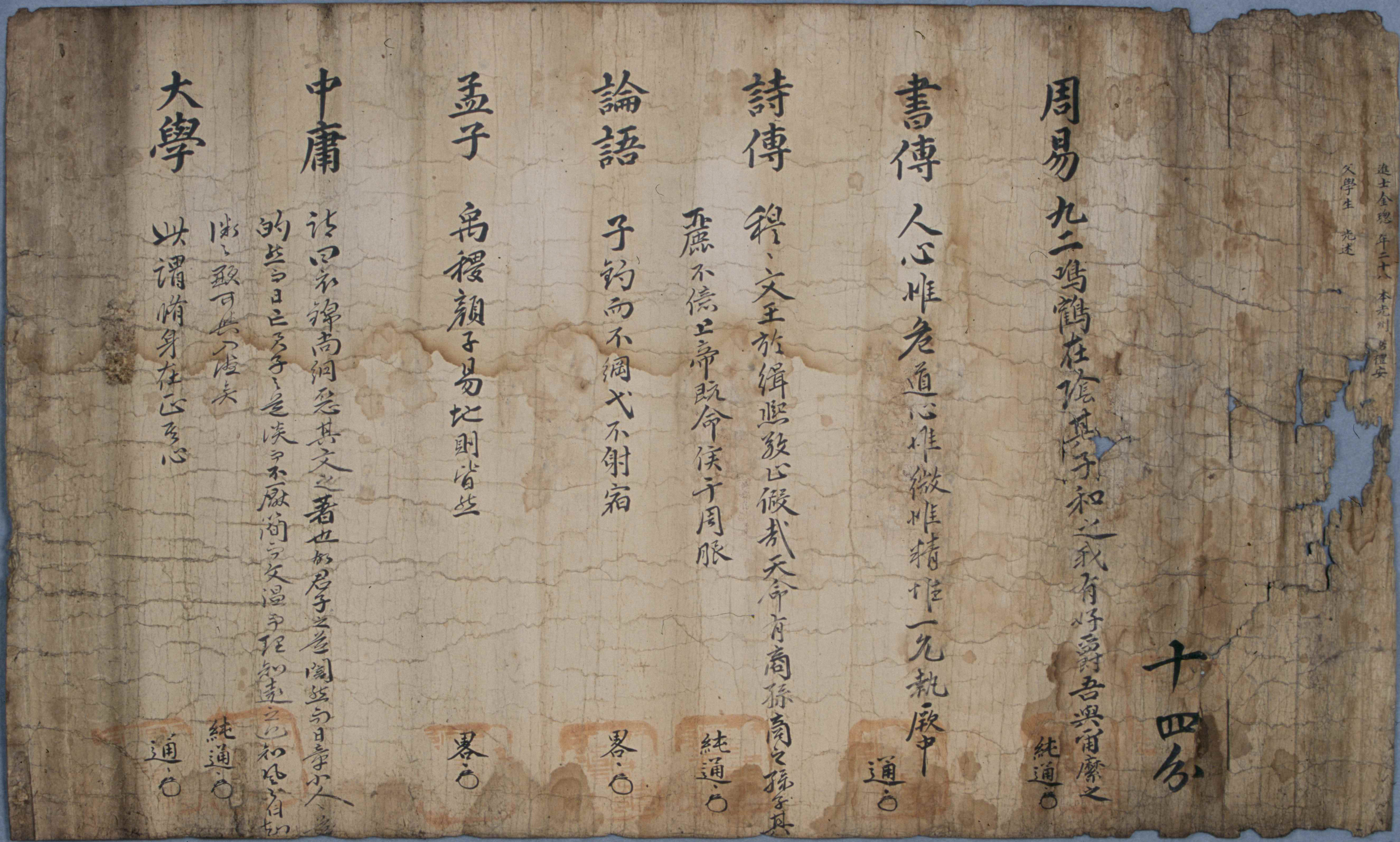

강경시험의 채점표인 강지(講紙)

강경시험의 채점표인 강지(講紙)

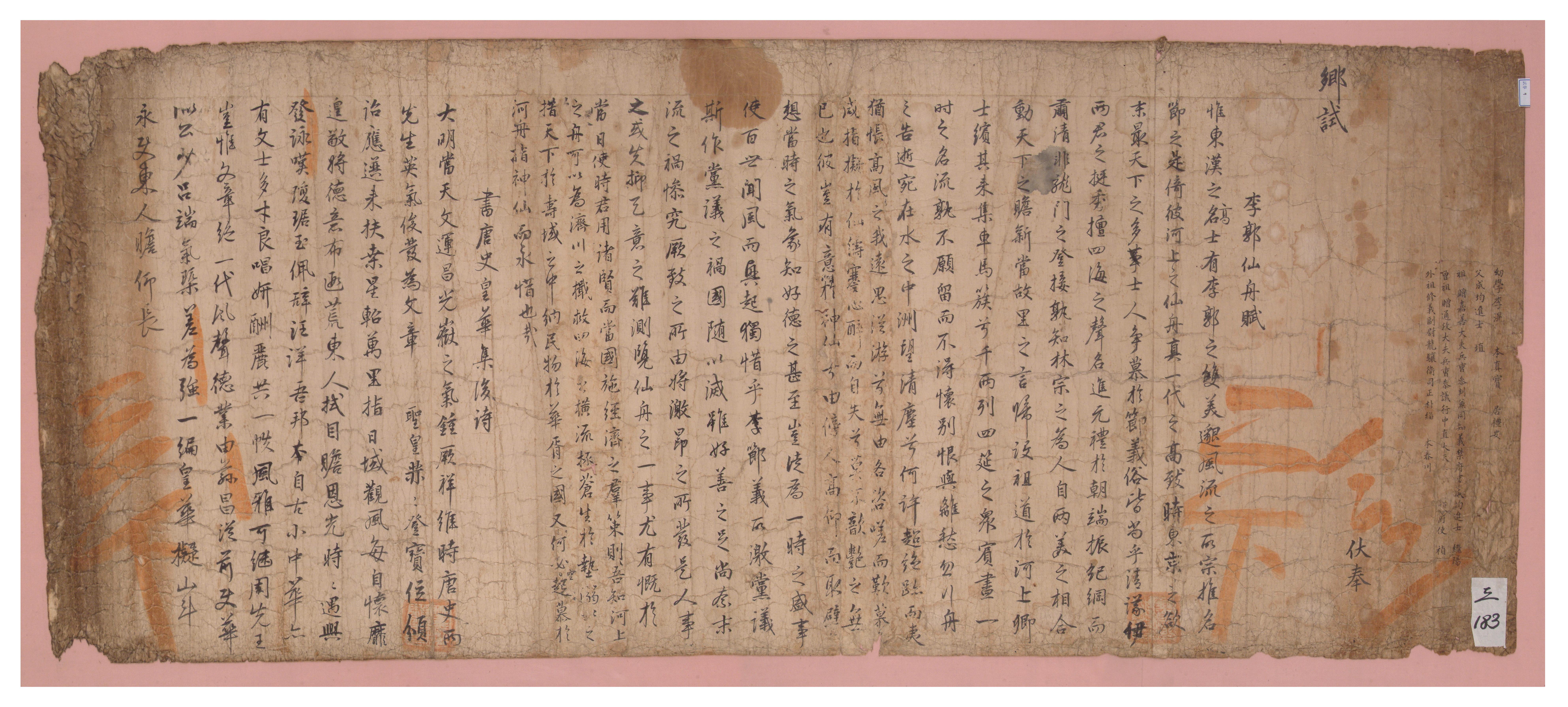

강지에는 먼저 오른쪽에 응시자의 인적 사항을 기재하였다. 왼쪽에는 서적의 이름과 응시자가 응강한 장(章)의 첫구절이 기재되어 있다. 아래 쪽에는 서적마다 받은 성적을 순통(純通), 통(通), 약(略), 조(粗), 불(不) 등으로 기재하였다. 응시자는 본인의 성적을 확인하고 그 위에 서명을 하였고, 국가에서는 관인을 찍어 증빙 근거로 삼았다. 그리고, 통은 2분, 약은 1분, 조는 반분(半分)으로 환산한 합계 점수를 ‘14분(十四分)’과 같은 방식으로 오른 쪽 하단에 기재하였다. ‘사통삼략(四通三略)’과 같은 방식으로 전체 성적을 기재한 경우도 있다. 환산을 할 때 난이도가 높은 주역과 춘추는 점수를 배로 계산하였다.

○ 도판 6. 강지(講紙). 현종 1년(1660) 김총(金璁)의 식년시 문과 회시 초장 강경(講經)

현전하는 시권의 상황과 정보읽기

현전하는 시권의 상황과 정보읽기

우선 피봉이 남아 있는 경우라면 자표(字標)를 통해 답안과 피봉의 짝을 맞추어 원래의 상태를 복원할 수 있다. 현전하는 시권은 대개 가장자료로 그 집안의 문서 가운데서 짝을 찾는 일은 의외로 간단하다.

자료를 정리할 때 흔히 하는 실수 중의 하나는 가로형 시권 중 문과 시권과 생원·진사시 시권을 혼동하는 경우이다. 그러나 그 구분도 상당히 간단하다. 문과와 생원·진사시는 시험 과목이 달랐기 때문에 답안에 기재된 문체(文體)만으로도 시험 종류의 구분이 가능하다. 부(賦)와 사서의(四書疑)의 경우 공통으로 출제되었지만 문과 시권은 역서를 했기 때문에 역서 여부, 곧 ‘지동(枝同)’과 ‘사동(査同)’, 성적의 기재 여부를 통해 문과 시권을 구분해 낼 수 있다.

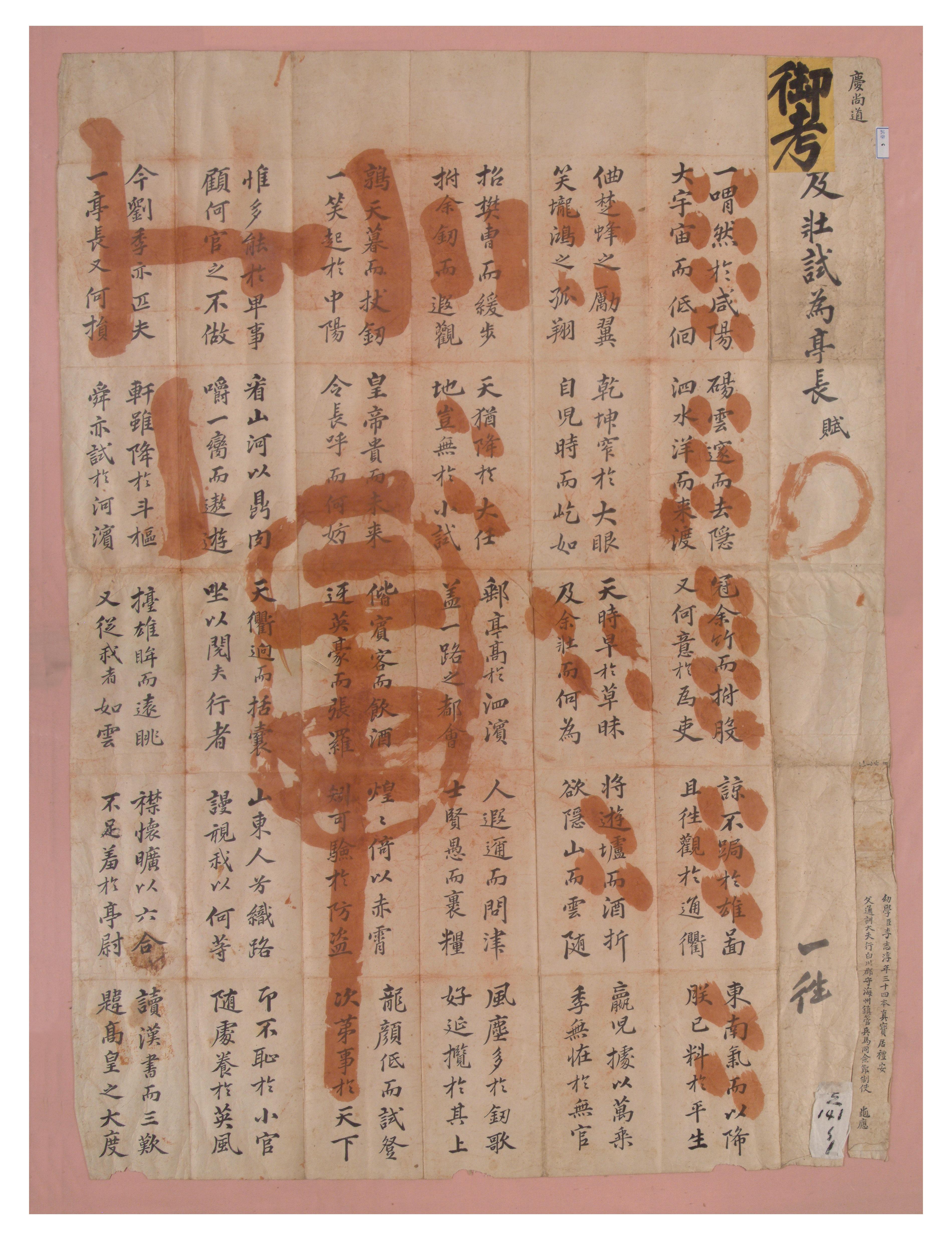

○ 도판 7. 어고(御考) 시권. 정조 19년(1795) 이지순(李志淳) 응제(應製) 시권

시권에는 공통적으로 기재된 자표(字標), 성적, 등위 외에도 각 시험의 특성에 따라 부가적으로 기재된 정보들도 있다. 가령 정조는 응제(應製) 시권을 직접 채점하였는데, 이 경우에는 ‘어고(御考)’라고 적힌 첨지가 붙어 있다. 식년시 초시 시권에는 원점(圓點)이 기재되어 있으며, 회시 시권에는 초장의 강경 점수가 기재되어 있다. 성균관 시험에서 직부전시(直赴殿試) 자격을 하사받은 후 응시한 전시시권에는 ‘은(恩)’이라는 표기가 있다. 또 성적을 기재할 때 대개는 붉은 먹을 사용하지만 국왕이 친람(親覽)하는 전시와 성균관 시험 답안은 검은 먹을 사용하였다는 차이도 있다. 이외에도 응시자나 그 후손들이 관련 정보를 기재한 사례들도 있다. 언뜻 단순해 보이는 시권 속에는 과거를 운영하며 도입한 각종 제도들의 흔적이 곳곳에 새겨져 있다.