완문

완문의 정의

완문의 정의

완문에 관해 직접 언급한 기록은 거의 남아 있지 않다. 시대가 올라갈수록 더욱 그렇다. 16세기의 한 일기에서, 완문과 관련된 “물역완문”(勿役完文) 또는 “비기아서완문”(擬只安徐完文) 등의 용어가 눈에 띄는 것이 고작이다. ‘물역완문’부터 살펴보면, ‘물역’에서 ‘물’(勿)은 금지사로서 ‘하지 말라’는 뜻이고, ‘역’(役)은 ‘부리다’의 의미이다. 따라서 ‘물역’은 ‘역을 부과하지 말도록 하는 것’이라는 의미로 이해할 수 있다. ‘역’에는 조가(朝家)에서 부여하는 국역(國役)으로부터, 관가가 부여하는 각종 잡역(雜役), 사가에서 사적으로 노비에게 부여하는 사역(私役)에 이르기까지 부과하는 주체에 따라 종류가 다양하다. 그런데 여기서의 ‘역’은 국역이나 잡역을 의미하는 것으로, 공적으로 부과하도록 되어 있는 공역(公役)을 가리킨다. 그러한 역을 부과하지 말도록 관가에서 보장하였다면, 관가에서 역을 부과 받은 대상자가 역을 감당하지 못할 만큼 탈(頉: 문제)이 생긴 것으로 받아들였다는 의미이다.

후대에는 ‘완호’나 ‘물역’보다는 ‘탈역’이라는 말을 훨씬 더 많이 사용하였다. ‘탈역’(頉役)이란 ‘역을 탈면(頉免)시켜 준다’는 뜻이다. 여기서의 ‘탈’(頉)은 ‘탈이 났다’고 할 때의 ‘탈’과 같은 뜻으로, 연고(緣故)라는 의미의 순 우리말이다. ‘탈’의 뜻을 역(役)과 연관하여 해석해 보면, ‘연고가 있으므로 역을 감면해 준다’는 뜻이 된다. 이러한 탈역은 다른 각도에서 보면 그 탈역의 대상자를 보호해 준다는 의미도 된다. 탈역은 완전히 보호해 준다는 뜻인 ‘완호’(完護)와 깊이 연관되어 있다. 따라서 탈역 또는 물역을 내용으로 하는 완문의 기두사에는 완호라는 말이 가끔 등장하곤 한다.

‘완호’가 ‘완전히 보호한다’는 뜻이라면 누가 무엇으로부터 무엇을 보호해 준다는 말일까? 현존하는 완문의 내용에 의거해 볼 때, 이 문서의 발급자는 주로 관가이다. 관가가 보호해 주도록 처분을 내리는 수신처는 실무 행정을 담담한 관리들인 경우가 많다. 그리고 발급 대상은 완문의 수취자들인 역을 부과 받을 자들이다.

한편 ‘물역완문’과 함께 등장하는 또 다른 용어인 ‘비기아서완문’(擬只安徐完文)은 어떤 뜻일까? ‘비기’의 뜻은 {대명률}(大明律) <형률>(刑律) ‘각수’(却囚)에서 ‘구섭’(句攝)의 뜻을 ‘비기’[擬只]로 풀이한 데서 해명의 단서를 찾을 수 있다. 여기서 ‘구섭’은 ‘책임을 지우다’(負定令是), ‘담당하여 행하다, 또는 담당하게 하다’(次知使內)라는 뜻으로 사용되었다. 그리고 ‘비기’는 ‘의지하다, 빙자하다, 겨누다, 핑계 대다, 준하다, 흉내 내다, 청탁하다’는 뜻이다.

이 가운데에서 완문과 연관된 ‘비기’는 ‘책임을 지운다’는 뜻으로 풀이하는 쪽이 적절하다. 그리고 ‘아서’[安徐]는 금지 명령을 나타내는 이두식 표현으로 ‘안 된다’는 뜻이다. 이 두 어구를 합한 ‘비기아서완문’은 ‘책임을 지우지 말라’는 뜻이다. 따라서 ‘비기아서완문’은 ‘물역완문’(勿役完文)을 뜻하는 이두식 표현임을 알 수 있다.

이와 같은 용례를 통해 ‘물역=탈역=완호=비기아서’의 관계가 성립됨을 알 수 있다. 이와 같이 완문은 완호, 즉 물역을 보장해 주는 증빙문서에서 출발하였다. 이것은 모든 사람이 누구나 져야 할 역을 면제받는 것을 보장한다는 점에서 특권문서였다.

그런데 18세기에 작성된 한 완문에서 ‘완’(完)의 의미를 위와는 다른 각도에서 풀이하였다.

완(完)이란 세월이 흘러 오래되어도 변함없이 영구히 준행(遵行)한다는 뜻이다.(“完者 久而不渝 永久遵行之意也.”,『古文書集成』 65, 完文 9)

이 정의에서는 ‘영구히’라는 말에 강조점이 있다. 이 말에서 완문에서 보장한 특권이 미래에도 계속 지속될 것이라는 점을 규정하고 있다. 이 정의는 탈역이 영구적이라는 시간의 지속성 여부를 부여하였다는 것이 특징이다. 현실적으로 완문은 그 내용을 결코 영원히 보장해 주지 못하였지만, 이념적으로 완문은 그 처분의 내용을 영구히 보장하는 문서로 변모하였음을 알 수 있다. 이것은 완문에서 규정한 특권의 내용이 더욱 공고하게 제도적으로 확정되었음을 보여준다.

그런데 19세기에 이르러 이러한 완문의 의미가 변화하였음을 당시에 간행되었을 것으로 보이는 『광재물보』(廣才物譜)에 실린 정의로 이해할 수 있다.

법이 정하여지면 그 사항을 문서로 작성하여 그 일을 완수한다.(“法定而成文 以完其事也.”(鄭良婉 등, 『朝鮮後期漢字語彙檢索辭典―物名考․廣才物譜』, 한국정신문화연구원, 1997, 401쪽)

여기서의 설명은 어떤 일을 ‘완수’하기 위하여 기준을 제시하고, 그것을 지켜 나간다는 협약의 의미가 강하다. 그런 점에서 이 정의는 그 이전의 정의에서 볼 수 있는 보장이나 증빙을 위주로 한 개념보다 합의에 무게를 더 둔 것이다. 그리고 이것은 보호하는 직접적인 행위보다는 협약된 법적인 원리의 준수를 더 강조한 정의이다.

이러한 정의가 나타난 배경에는 19세기가 다른 어느 시대보다 완의(完議)나 절목(節目), 입지(立旨), 계(契)문서가 많이 등장한 시대였고, 합의와 조절을 중시하였다는 시대 분위기가 한몫하였다. 실제로 현존하는 19세기 완문에는, 이와 같이 절목이나 입지 또는 계문서가 완문과 큰 구분 없이 사용되는 경우를 흔히 볼 수 있으며, 완문에 절목이 도입된 사례도 흔하다. 이때의 완문은 합의문서로서의 성격이 강하였다고 할 수 있다.

이것은 완문에서 규정한 특권의 내용인 탈역이 이미 관가의 단독적인 행정처분에 의해 보장받기 어려웠던 현실적 상황을 반영한 것이었다고 생각한다. 예컨대 탈역의 경우만 하더라도, 19세기가 되면 부역 체제가 공동납의 형식을 띠었기 때문에, 어느 집안을 탈역해 준다는 것은 그 부담이 공동의 부담으로 전가되었음을 의미하였다. 따라서 탈역에 대한 사회적 합의가 전제되지 않고는 현실적으로 탈역은 힘들었다. 이와 같이 변화된 사회환경 속에서 완문의 성격도 차츰 변해 갔다.

기록에 나타난 완문의 의미로만 볼 때, 완문은 보장문서에서 출발하여 증빙문서로, 그리고 다시 합의문서로 변화하였음을 알 수 있다. 이와 같은 통시적 변화는 완문을 둘러싼 사회관계의 변화를 반영한 것이며, 이를 통해 보장이 갖는 의미가 변모하였다는 사실을 확인할 수 있다. 무엇보다 보장의 대상이 되는 특권에 대한 당대 사람들의 관점이 변화하였음을 이해할 수 있다.

《참고문헌》

김혁, 『특권문서로 본 조선사회 - 완문의 문서사회학적 탐색』, 지식산업사, 2008.

완문의 분류

완문의 분류

이와 같이 다양한 발급자와 수급자가 씨줄과 날줄로 교직(交織)되어 있는 완문이라는 그물망에는 각각의 발급자와 수급자가 얽혀서 자아내는 다양한 사회현상들이 담겨 있다. 따라서 그 주제를 개관해 보면 그곳에서 다양한 사회상을 접하게 된다. 그 가운데에는 탈역을 주제로 하는 경우가 가장 많고, 공공기관의 수호, 민고의 구폐, 도고의 독점권 인정, 사회적 규약의 공증, 잔민들의 농업경영 보장 등 다양한 주제가 있다. 그리고 동일한 탈역을 주제로 한 경우라고 하더라도, 사족, 묘직(墓直), 서원의 속점(屬店), 효자열녀 집안, 선파(璿派) 및 공신(功臣)의 자손과 선현(先賢) 자손 등을 대상으로 각각 다른 명분에서 발급되고 있다.

정리하자면 완문은 이상과 같은 사회적 기능에 따라 다음의 16종으로 나누어 이해할 수 있다.

⑴ 묘직탈역완문(墓直頉役完文)

⑵ 선산수호완문(先山守護完文)

⑶ 서원완문(書院完文)

⑷ 현예완문(賢裔完文)

⑸ 삼강행실완문(三綱行實完文)

⑹ 훈예완문(勳裔完文)

⑺ 향교완문(鄕校完文)

⑻ 계방완문(稧房完文)

⑼ 궁방완문(宮房完文)

⑽ 사찰완문(寺刹完文)

⑾ 성촌완문(成村完文)

⑿ 재개간완문(再開墾完文)

⒀ 빈농구제완문(貧農救濟完文)

⒁ 구폐완문(捄弊完文)

⒂ 완의완문(完議完文)

⒃ 도고완문(都賈完文)

‘⑴ 묘직탈역완문(墓直頉役完文), ⑵ 선산수호완문(先山守護完文), ⑶ 서원완문(書院完文)’은 결국 ‘양반문화의 보호’라는 조선 후기 국가의 정책과 연관되어 있다. 이들 완문의 특색은 선영과 서원이라는 사족문화의 핵심적인 구현체를 보호하여, 이를 통해 사족층의 이익을 적극적으로 수호해 준다는 의미에서 국가가 사족층에게 특혜를 주려는 의지를 표명한 것이라고 볼 수 있다.

‘⑷ 삼강행실완문(三綱行實完文), ⑸ 훈예완문(勳裔完文), ⑹ 현예완문(賢裔完文)’은 ‘사회풍속의 교화’라는 항목으로 정리하였다. 조선의 국가이념이 유교였던 만큼, 사회풍속을 교화시키려는 의지가 강하였다. 그 윤리적 귀추는 다름 아닌 그들의 충성을 유도하는 데에 있었다. 효자를 포상하는 이유조차 상투적으로 효자 집안에서 충신이 난다는 논리를 끌어온 것은 이러한 특색을 단적으로 반영하는 예이다.

그리고 ‘⑺ 향교완문(鄕校完文), ⑻ 계방완문(稧房完文), ⑼ 궁방완문(宮房完文), ⑽ 사찰완문(寺刹完文)’은 ‘공공기관의 재정확보’라는 정책의 관점에서 이해할 수 있다. 향교나 향청 등은 조가(朝家)에서 책정한 별도의 재정이 없었으므로, 이에 대한 재정을 확보할 목적으로 일반 민 등에게 완문을 발급하여 그 대가로 재정을 확보하였다. 한편 궁방과 사찰은 주로 왕실의 재정이나 원찰의 보호를 위하여 그들에게 일정한 재정적 혜택을 부여하고자 발급한 완문이다.

‘⑾ 성촌완문(成村完文), ⑿ 재개간완문(再開墾完文), ⒀ 빈농구제완문(貧農救濟完文)’은 ‘호구증가의 지원’이라는 관점에서 이해할 수 있다. 이들 완문의 발급자는 수령으로서 해당 관내에서 촌락을 이루거나, 재개간을 하거나 빈농을 구제하는 것을 목적으로 그들에게 세역을 면제하는 특혜를 부여하는 완문이다.

‘⒁ 구폐완문(捄弊完文), ⒂ 완의완문(完議完文), ⒃ 도고완문(都賈完文)’은 국가가 사회 문제에 적극 개입하여 국가의 보증력으로 사회 갈등을 해결하려는 의지를 표출한 완문이라 할 수 있다.

완문의 양식

완문의 양식

이 문서는 송문조(宋文朝)라는 인물이 사산(四山)의 경계를 인정받은 사실을 바탕으로 그 앞에 있는 강인 서심탄(西心灘)의 어살에 대한 수세권의 보호를 보장하는 완문이 있었는데, 이것이 화재로 소실되자 다시 작성해 줄 것을 요청하여 英祖 18년(1741) 3월 20일에 수취한 완문이다. 이 완문이 금양 사표를 정하고 공증 받았던 사안은 여타 완문과 동일하지만, 이 금양 사표 내의 어살 수세권을 보장하고 있다는 점에 내용상의 특성이 있다.

제1항의 ①“건륭7년 병인 3월 20일(乾隆柒年丙寅三月卄日) 완문(完文)” 이 완문의 ‘제목’ 및 ‘작성시기’에 해당한다.

제2항의 ②“우완문위성급사”(右完文爲成給事)는 ‘기두사’이다. 기두사는 문서의 발급 목적을 표시한다. 이 기두사는 “이 완문은 작성해 주기 위한 것임”이라고 해석된다. 이것에 따르면 이 문서의 작성목적이 완문을 작성하여 준다는 뜻이다.

‘작성시기’는 본문과 결사와 행을 달리하고 표기하는 경우도 있다. 이때 월과 일 옆에 작은 글씨로 ‘성급(成給)’이라고 쓰는데, 이는 기두사와 호응하여 또 한 차례 문서의 작성 목적을 밝히는 것이다. 이러한 표기는 완문뿐 아니라 다른 공문서에도 가끔 보이는 일반적인 관례였다. 그런데 완문을 발급하면서 완문의 발급 목적이 ‘완문을 작성해 주기 위함’이라고 표기하는 것은 문맥상 어색하다. 그것은 뒤에서 자세히 말할 것이지만, 완문을 발급하라는 행정처분을 실현하고 있다는 의미를 담고 있다. 이 같은 형식의 기두사는 19세기 완문에서 가장 보편적으로 사용되었다.

제2~8항의 ③“개군면(介軍面)”에서 “예전대로 할 것이다(以仍舊之意)”까지는 ‘본문’에 해당한다. 본문은 이 완문이 작성된 경위와 연유를 설명하는 ‘서술서식’과, 그에 따라 내려진 행정적 처분을 내용으로 하는 ‘처분서식’의 두 부분으로 나눌 수 있다. 이 완문에서 서술서식은 처분의 근거에 대해 이야기하고 있다. 서술서식은 “개군면 앙덕동의 송진사댁의 선산은 본 동의 자좌(子坐) 방향의 언덕으로써, 송추(松楸)를 금양(禁養)하면서 여러 대 동안 지켜왔다. 사표(四標)는....”으로 시작하여 “이에 다시 소장을 올렸으니 선조를 위하는 정성이 듣기에 가상하다.(更呈爲先之誠, 聞極嘉賞)”로 맺고 있다.

처분서식은 처분의 근거인 서술서식에 의거하여 이 사안에 대한 처분을 적은 부분이다. 여기서의 처분서식으로는 “금양하는 사표가 경계이니, 양 개울의 어살에서 수세하는 일은 예전대로 할 것이다.(禁養四標自有界境 而兩灘魚箭收稅, 以仍舊之意)”에 해당한다. 그 권리가 침해되었을 때 이 완문이 행사할 수 있는 문서 효력에 대하여 기술하였다.

‘결사’는 ④“완문을 작성하여 발급하니, 증빙할 자료로 삼는 것이 의당함(成完文以給 以爲憑考宜當向事)”에 해당한다.

‘발급자 표기’는 ⑤‘관(官)’라고 쓴 부분이다. 이는 착관(着官)이라고도 하는데 군수, 현령, 현감은 관(官)이라고 쓴다.

⑥ ‘서압(署押)’은 문서 발급자의 신원을 입증하는 부분으로, 오늘날로 말하면 서명이라고 할 수 있다.

⑦ ‘관인(官印)’은 문서의 공신력을 높이는 중요한 도구이다. 여기서 관인(官印)은 모두 9과가 찍힌 것으로 파악된다. 본 문서에는 원칙대로 홀수의 관인이 찍혔음을 알 수 있다.

이 문서에는 없지만, ‘증빙대상’과 ‘후기’를 표기하기도 한다. ‘증빙대상’은 수급자가 수취한 완문을 제시하였을 때 문서의 효력을 발휘할 수 있게 하는 대상을 말한다. 예를 들어 완문 여백에 “이 아래에 있는 청양현의 향청(鄕廳)과 질청 및 해당 면임(面任), 이임(里任) 등 일을 관장하는 무리들은 이것에 의거해야 함”과 같이 표기해 놓는 경우이다. 즉, 이 문서의 수급자가 이 문서를 통하여 행정적으로 효력을 발휘하도록 하는 대상을 가리킨다. 향청과 질청, 해당 면임과 이임은 세역의 실무자로서 19세기 당시에는 향촌 사회에서 행정집단으로서 뚜렷한 사회적 지위를 차지하고 있었다.

‘후기’에 해당하는 부분은 앞에 “후”(後)라고 표기하였다. 여기서는 이 완문에서 특기할 만한 내용을 따로 기록하는 것이 통례이다. 일반적으로 완문에서 후기에 해당하는 부분은 탈역의 수혜대상자 명단이나 처분의 시행조칙인 절목에 해당하는 부분이다.

완문의 발급절차

완문의 발급절차

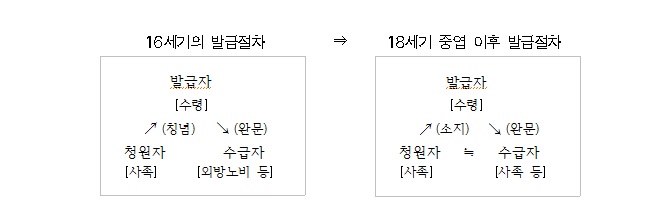

특히 18세기 중엽부터는 수급자가 청원서를 제출하고, 관에서는 청원서를 검토한 뒤에 처분하는 행정과정이 상례화되었음을 확인할 수 있다. 처분 내용은 청원서 말미에 제사 형식으로 기술되었고, 이때 완문은 처분의 내용을 담지하는 문서로서 발급되었다. 그리고 대개 처분의 내용에는 완문을 발급한다는 내용을 명시하는 것이 통례이다.

이와 같은 발급행정을 시기저긍로 대비하여 도식화하면 다음과 같다.

문서 발급 관행의 특성

문서 발급 관행의 특성

첫째, 완문은 발급규식이나 문서식이 『경국대전』, 『대전통편』, 『속대전』, 『대전회통』 등 공식 법전을 비롯하여, 『유서필지』(儒胥必知) 등과 같은 지방 관아에서 사용되었던 참고용 교본에도 실려 있지 않았다. 다시 말하여 완문은 법전에 규정된 정식 관문서로 인정받지 못했다는 것이다. 왜 그런지 분명한 원인은 알 수 없지만, 완문은 문서의 특성상 그것이 정식 관문서로 인정받게 된다면, 모종의 현실적 문제가 초래될지도 모른다는 우려가 작용한 것은 아닐까 추론해 볼 수 있다. 여기에 추론을 덧붙이자면, 당시 사람들도 완문을 특권문서로 인식하였으므로, 공식으로 인정하지 않음으로써 남발을 막을 수 있다고 생각하지 않았나 생각한다.

둘째, 같은 사안에 대하여 여러 번 발급하는 사례가 자주 나타난다. 중첩되는 사례로는 두 가지 경향이 있는데, 첫 번째는 같은 사안에 대하여 같은 기관에서 몇 년에 걸쳐 매년 발급된 완문이 있거나, 두 번째는 같은 사안에 대하여 거의 같은 시기에 각기 다른 기관에서 발급하는 경우로 나눌 수 있다. 이는 완문이 갖는 효력이 매우 불완전한 것이라는 것을 단적으로 보여준다.

셋째, 완문은 권리 취득자를 확인하여 보호할 수 있도록, 관에서 보관하는 또 다른 원적부가 없다. 예컨대, 준호구가 호적과 같은 관안에 의거하여 발급되는 것이나, 입안이 그에 상응하는 토지대장과 같은 원적부가 있는 경우와 대비된다. 따라서 원적부를 장부 형태로 만드는 것 대신에, 관에서 보관할 용도로 1점의 완문을 더 발급하는 경우가 있다. 완문의 발급관행에서 나타나는 이 같은 특성들은 완문의 효력이 지속적이지 못하였다는 반증이기도 하다.