| 내 용 |

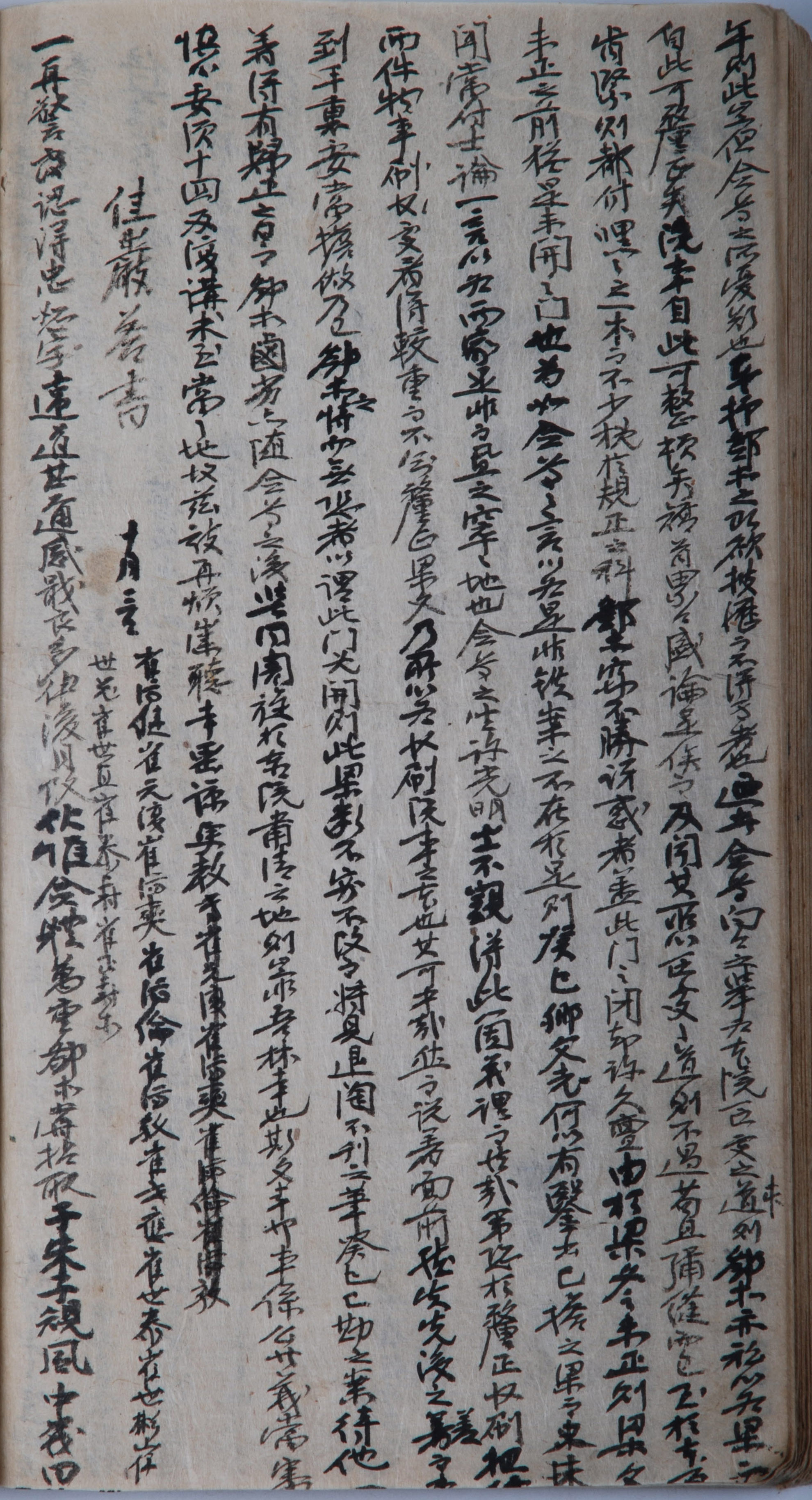

佳巖의 답장 편지

10월 3일 : 崔濟健, 崔元復, 崔濟爽, 崔濟倫, 崔濟敎, 崔世應, 崔世泰, 崔世彬, 崔世光, 崔世直, 崔泰壽, 崔正壽 등

한두 번 깨우쳐주시니, ‘忠恕’라는 글자를 알게 되고, 먼 道理가 심히 가까워져 감사하는 마음이 아주 많습니다. 삼가 생각건대, 여러분의 體候가 모두 평안하신지요? 저희들은 일찍이 朱子가 풍습을 바로잡는 것 가운데 뜻을 뽑아내어 "천하의 일에는 반드시 옛 것에 뿌리를 두고 經典에 근본하지 않는 것이 없다."라고 하였습니다. 대개 일의 근본에 이와 같이 맡겨 안심할 수 있는 곳이 있다면, 지금에 있어서도 예전과 다르지 않으며, 분란을 처리하는 데에도 經典에서 벗어나지 않을 것입니다. 지금의 東江書院의 일을 보건대, 저희들이 오래된 고을에 늦게 태어나 비록 지극히 우둔하지만, 옛 도리에서 벗어나 뒷걸음치고 經典의 이치에서 어그러지게 미봉책으로 이끌어가려는 것이 오히려 구차스러운 줄을 알기에 다시 마음을 치우치게 하고 의리를 어긋나게 하도록 모호한 것을 하겠습니까? 이에 생각건대, 저희들의 말 가운데 의리는 의리가 되고, 공론은 공론이 되고, 앉아서 광명을 받는 것도 광명이 된다는 것은 결코 입과 귀 사이에서 잠시 왔다가는 말이 아닙니다. 대략 집사의 말씀을 살펴보면, 여기에 있고 저기에 있는 것에 대해 곧장 의심할 수 없는 경계로 전진하여 또한 마땅히 알겠다고 말을 합니다. 그러나 근본과 말단, 앞과 뒤 네 개의 말에 있어서는 아마도 하나는 알고 둘은 알지 못한다는 경계가 없을 수 없는 것 같습니다. 저희들이 어찌 마음속으로 밖에서 서로 의논하여 확정한 것을 외면할 수 있겠습니까?

무릇 鄕先生께서 세상을 떠나면 社에서 제사를 지낼 수 있으니, 제사라는 것은 尸童을 세워 祝文을 읽는 것[尸祝]을 말하는 것입니다. 鄕先生께 제사를 드리는 實質은 시동을 세워 축문을 읽는 것이 근본이 됩니다. 그리고 시동을 세워 축문을 읽기 위한 곳을 건설한다는 것은 祠堂을 건립하는 것이고, 대들보와 마룻대는 바로 사당 속에 있는 물건입니다. 그러한즉 시동을 세워 축문을 읽는 것은 사당의 대들보와 마룻대의 근본이 됩니다. 만약 "제사를 드리는 실질이 上樑文 속의 말에 있다."라고 하면 상량문은 시동을 세워 축문을 읽는 것의 근본이 된다고 말하는 것일 뿐입니다. 시동을 세워 축문을 읽는 것은 실질에 대해 답하는 것이며, 恭敬의 기반이 되며, 공경은 안을 위주로 합니다. 상량문이라는 것은 실질이 우거하는 것이며, 人情의 글이 되며, 인정은 밖에 있습니다. 그래서 또한 간혹 대들보와 마룻대는 있어도 그 글이 없는 것입니다. 이미 시동을 세워 축문을 읽는 까닭으로 대들보와 마룻대가 된다고 말하는 것이 옳다면, 대들보와 마룻대가 있는 까닭으로 시동을 세워 축문을 읽는 것이 있다는 것은 옳지 않은데 그칠 뿐만 아닐 것입니다. 위에서 말한 근본과 말단이라는 것은 마땅히 어떻게 보아야 하겠습니까? 그리고 앞과 뒤의 차례라는 것 또한 제멋대로 달아나다 넘어져 굳게 발을 디딜 수가 없습니다. 孟子가 이르기를 "달아본 뒤에 가볍고 무거운 것을 알 수 있다."라고 하고, 이어서 마음의 경우가 더욱 그러하다고 하였습니다.

아, 시동을 세워 축문을 읽는 것과 대들보, 그리고 마룻대는 저울로 가볍고 무거운지를 달아보면 분명하게 알 수 있습니다. 그리고 백세토록 바뀌지 않는 重典은 얼마이겠습니까? 싣는 것을 대들보와 마룻대의 무거움에 둔다면, 本孫이 허망한 것을 고집하여 처리하지 못한다고 할 것입니다. 그런데 가령 도리를 거스르는 것으로 말을 하면, 지향하는 대들보와 마룻대는 비록 시동을 세워 축문을 읽는 것이 없을 수는 없지만 무거운 것 가운데 무거운 것으로, 오직 저 본원의 중요한 곳을 용납하기를 기다리지 않기에 이미 허망한 것을 고집하여 처리하지 못하는 속에서 크게 벗어나기를 면하지 못하는 것입니다. 게다가 우리 士林의 의리와 공공의 붓은 그 크기가 마치 외나무다리의 법과 같아서 하나의 대들보가 묵묵히 크게 벗어나 나아가지는 않을 것입니다. 집사의 말씀은 중세의 일로 증거를 삼는데, 저희와 같이 천박한 사람들로서는 참으로 장황히 늘어놓는 말에 요령을 얻을 수가 없습니다. 그러나 한 가지 드릴 말씀이 있다면, 사람이 진실로 경전에 근거하여 옛 것을 상고하는 데는 역시 마음으로 체득하는 것만큼 귀한 것이 없다는 것입니다. 중세인 그때에 상량문이니, 고칠 수 있었으면 고쳤을 것이나, 그러지 못해 불행히도 오늘의 지루하고 산만한 단서를 남겨 여러 어르신들이 가슴속에 받들어 축원하는 마음을 가득 담았으나, 아마도 집요하게 한 줄기만을 오로지 주장할 필요가 없어서 편하지 않는 바를 폐기하고 重典을 폐기할 수 없었을 것입니다. 이때의 士林이 생각하기로 또한 어르신들이 시동을 세워 축문을 읽는 마음을 중요시하고, 줄지어 증험하려고 분주한 것에 자취를 반드시 끊지 않으려 했다고 하면 어떻습니까?

다만 愚齋翁에게 제사를 드리는 실질은 단지 晦齋의 행장 속 한 조목의 語句에 있는 것이 아닙니다. 한 조목의 말에 헛되이 집착하면 도리어 옆에 계신 듯한 혼령이 밖에서 이르는 단서로 삼게 되니, 시동을 세워 축문을 읽는 것은 저절로 그러한 것이 되니, 어찌 차마 한 조목만으로 완료가 되겠습니까? 나머지가 제사를 지내는 실질과 함께한다니, 폐지함이 이와 같이 극심합니다. 이것은 저희들이 가볍고 무거움의 근원에서 깊이 연구하고, 늦고 빠름의 사이에서 조목조목 설명하여 옛 것에 뿌리를 두고 경전에 근본 하여 한 조목으로 합쳐지고 모이게 되는 것을 끄집어낸 것입니다. 여러분께서 근심하여 탄식하는 가운데 또 근심하여 탄식하나 이것을 체득하는 것이 곧 이것을 헤아리는 것입니다. 그러나 일에 처하는 방도에 있어 보통 말하기를 빈틈없이 손수 고쳐나가는데 있어 억지로 이쪽 편을 잡아 두려하지 않는다면, 또한 저쪽 편도 억지로 잡아 두려하지 않는다고 합니다. 그리고 만약 크게 바쁜 가운데 앞장서서 스스로 한 것이 그렇게 되었다면, 세월은 오고감에 변화가 있을 것이며, 된서리에도 따뜻한 날이 있을 것이니, 상대를 잘 헤아려주십시오. 그런데 장차 감추어진 것을 파헤치기를 곧 다하겠다고 하면, 여러분들은 이것을 살펴 알지 못하고 곧장 밀고 나가 등 위에 있는 것을 짊어지게 될 것입니다. 그렇게 되면 진실로 저희들은 ‘不勝任[소임을 이기지 못했다]’라는 세 글자로 욕을 먹지는 않겠지만, 바로 들어가고자 하는데 문을 닫은 것이며, 풀고자 하는데 도리어 묶어버렸다고 말하는 것이 될 것입니다. 저희들의 자잘한 소견으로는 이와 같이 판단하는데, 삼가 여러분들은 어떻게 생각하시는지 알지 못하겠습니다.

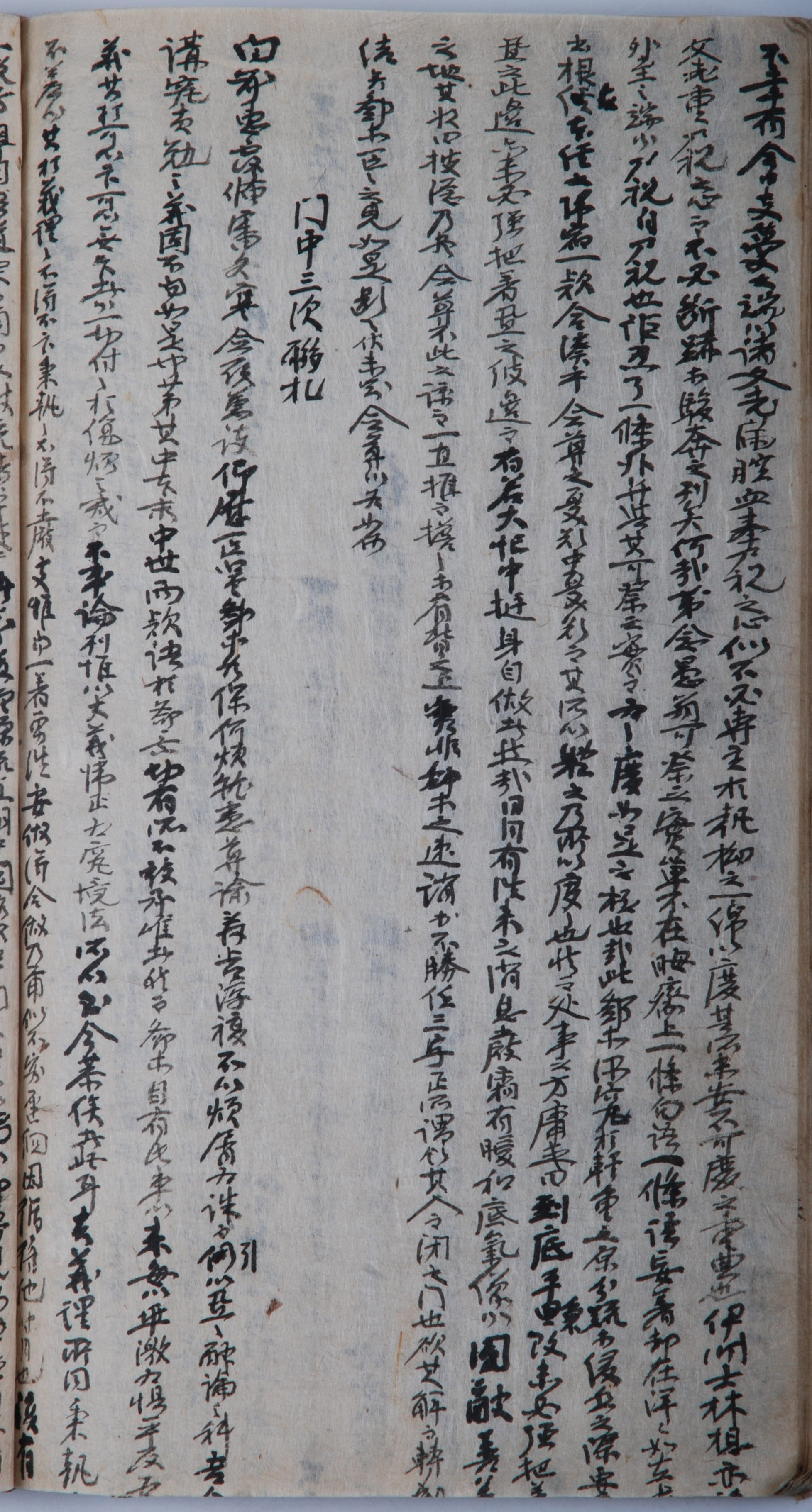

門中에서 세 번째로 聯名한 편지

저번에 보내주신 답장을 받아보니, 근래의 겨울 추위에도 여러분들이 잘 보호되고 있다고 하니 우러러 위로가 됨이 헤아릴 수 없습니다. 저희들은 각자 보중하느라 어찌나 번거롭든 지요. 집사의 말씀을 자세히 살펴보니, 말씀한 내용이 정성스럽고 간곡하며 번거롭게 꾸짖지 않고 응대하는 의견들을 끌어다 놓았습니다. 그런데 우리 사람들이 꾸짖어 힘쓰게 한 뜻을 조사하여 궁리하니, 진실로 이와 같지 않았습니다. 다만 그 가운데 根本과 末端, 그리고 中世라는 두 가지 말은 저희들의 뜻에서는 감히 받아들여 인정할 수 없는 바가 모두 있었습니다. 그러나 이 일이 있은 이후로 매번 사리에 어그러지고 과격하여 염려가 되어 관대한 쪽을 적용하여 의로움으로 삼았습니다. 그리고 분별할 수 있는 할 수 없는 것을 모두 너무 번거로운 계율에 맡겨 의론의 이로움을 불평하지 않고 오직 큰 의리로 바른 것으로 돌아가게 하는 것은 최후의 법으로 삼았습니다. 그래서 지금 이것을 공손히 기다리고 있을 뿐입니다.

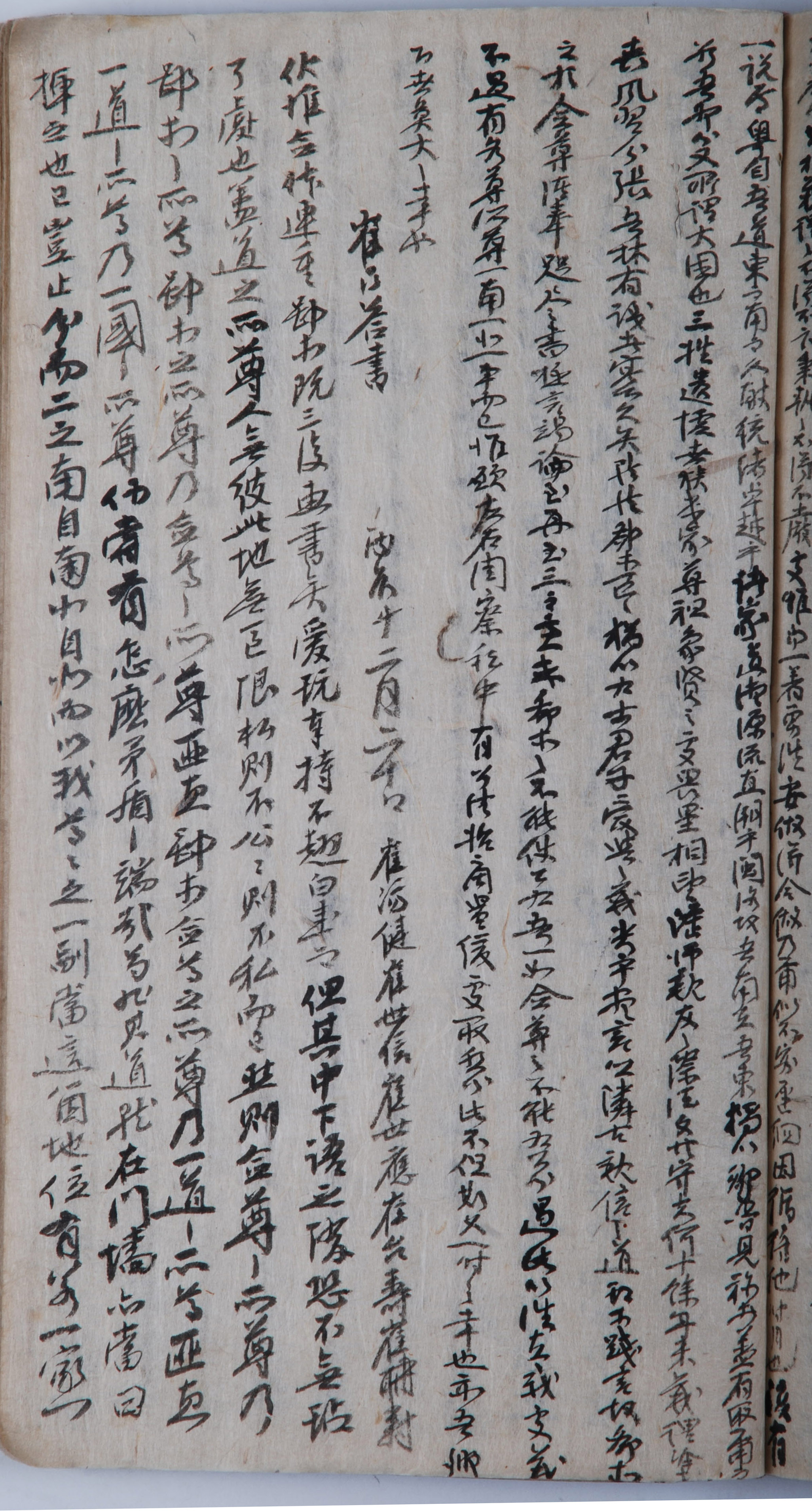

대저 의리가 같은 바이고, 본래 갖고 있는 것이 다르지 않다면, 의리로 분별하지 않을 수 없으며, 본래 가진 것으로 엄히 헤아리지 않을 수 없습니다. 오직 한번 용맹하게 나아가 얻을 규칙을 짓고, 지은 것이 이러하면 아마도 머뭇거리거나 미적거리는 것을 용납하지 않을 것이니, 다른 때를 기다리면 다시 한 가지 말이 있게 될 것입니다. 아, 우리의 道가 동쪽에서부터 남쪽으로 이르고, 문헌의 계통이 여러 집안마다 탁월하여 道德의 源流가 곧장 朱子와 伊川으로 거슬러 올라갑니다. 그래서 우리나라의 남쪽은 우리나라의 동쪽에 대해 홀로 鄒魯라는 칭함을 받으니, 대개 취하는 것이 있습니다. 그리고 우리 고을과 같은 것은 이른바 大國으로, 유서 깊은 세 姓氏와 몇몇 가문의 世族이 先祖를 받들고 先賢을 본받는 곳이지만, 거의 다 세상을 떠났습니다. 그러나 스승을 높이고 벗들과 서로 친하게 지낼 때에 아름다운 글들을 함께 지켰습니다. 그런데 몇 십 년 이래로 의리가 땅에 떨어지고 풍습이 갈라 흩어져 우리 士林에서 지식을 가진 사람은 한심하게 여긴지가 오래되었습니다. 비록 그렇다고 하더라도 용렬한 저희들은 오히려 士君子를 위하여 사랑하고 더불어 하는 의리를 생각했던 것을 다 말하는 것보다 귀하게 여기고, 고향의 이웃에서 오랫동안 친하게 믿어온 도리로 말한 것을 이행하기를 기약하였습니다. 그래서 저희들이 여러분들에게 삼가 짧은 편지를 바쳐 지극한 말로 의견을 아뢴 것이 두 번 세 번에 이르렀습니다. 그리고 염려되는 것은 혹시라도 저희들이 여러분으로 하여금 우리가 되지 못하게 하고, 마찬가지로 여러분들이 우리들로 하여금 여러분들이 되지 못하게 할까 하는 것입니다. 그러한즉 이 이외의 것들로 나에게 있는 것은 의리가 각자 높이는 것을 높이는데 있는 것에 불과하니, 하나는 남쪽이고 하나는 북쪽인 하나의 일일 뿐입니다. 오직 바라건대 좌우를 두루 살펴보시고 사사로움 가운데 함께하는 것을 두시고 비로소 생각하여 느긋한 곳에서 취하십시오. 그렇게 하면 이것은 斯文의 한때의 다행일 뿐만 아니라, 또한 우리 고향에 영원히 막대한 다행이 될 것입니다.

|