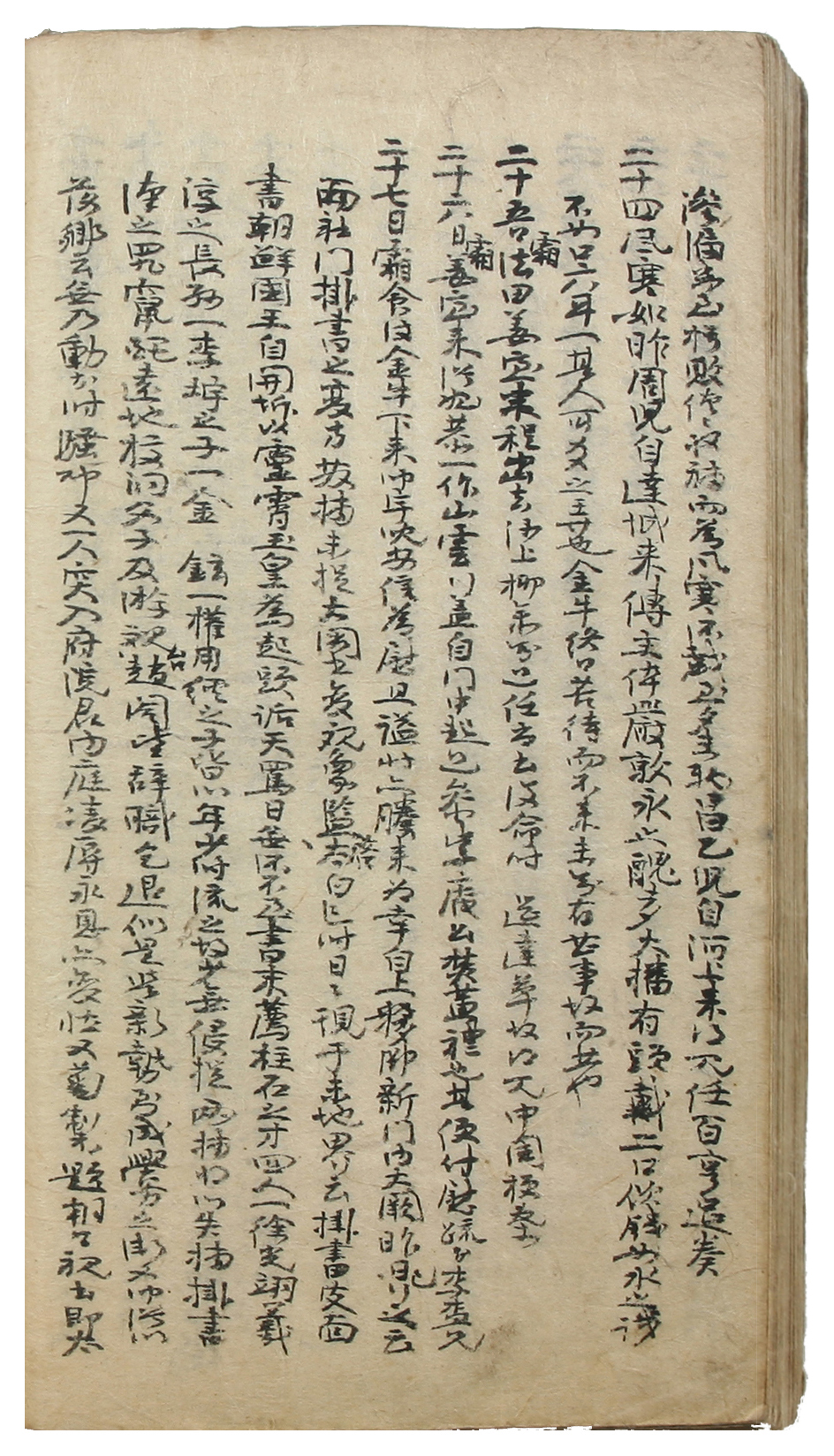

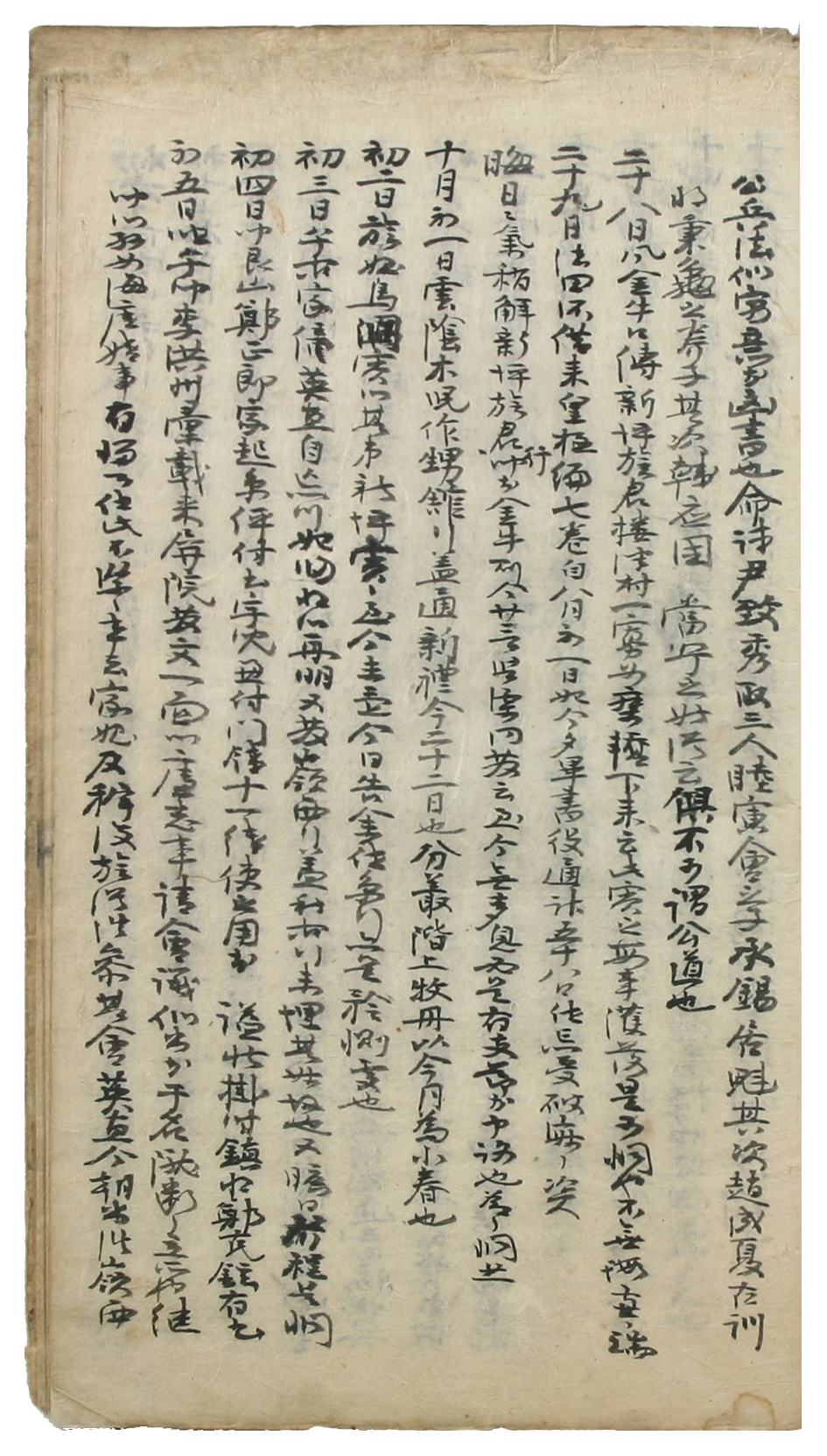

二十七日。

霜。食後金牛下來。聞宇兒安信爲慰。且諡狀亦謄來爲幸。自上移御新門內大闕昨日已行之云。而社門掛書之變。方發捕未捉。大關世變。觀象監啓。太白巳時日日現于未地界云。掛書皮面書朝鮮國王自開坼。以靈霄玉皇爲起頭。詬天罵日。無所不至。書末薦柱石之才四人。一徐光翊羲淳之長孫。一李㘾之子。一金鉉。一權用經之子。皆以年少時流之故。少無侵捉。兩捕將以失捕掛書漢之罪。竄配遠地。校洞父子及遊觀台趙閤。皆辭職乞退。似是與新勢到成釁之漸。又聞從以落鄕云。無乃動於時騷耶。又一人突入府院君內庭凌辱。永恩亦變怪。又菊製題朝日視書卽太公兵法。似寓意於凶書也。命試尹致秀取三人。睦寅會之子承錫居魁。其次趙成夏古訓將秉龜之養子。其次韓應國當寧之姑從云。俱不可謂公道也。

霜。食後金牛下來。聞宇兒安信爲慰。且諡狀亦謄來爲幸。自上移御新門內大闕昨日已行之云。而社門掛書之變。方發捕未捉。大關世變。觀象監啓。太白巳時日日現于未地界云。掛書皮面書朝鮮國王自開坼。以靈霄玉皇爲起頭。詬天罵日。無所不至。書末薦柱石之才四人。一徐光翊羲淳之長孫。一李㘾之子。一金鉉。一權用經之子。皆以年少時流之故。少無侵捉。兩捕將以失捕掛書漢之罪。竄配遠地。校洞父子及遊觀台趙閤。皆辭職乞退。似是與新勢到成釁之漸。又聞從以落鄕云。無乃動於時騷耶。又一人突入府院君內庭凌辱。永恩亦變怪。又菊製題朝日視書卽太公兵法。似寓意於凶書也。命試尹致秀取三人。睦寅會之子承錫居魁。其次趙成夏古訓將秉龜之養子。其次韓應國當寧之姑從云。俱不可謂公道也。