初七日。

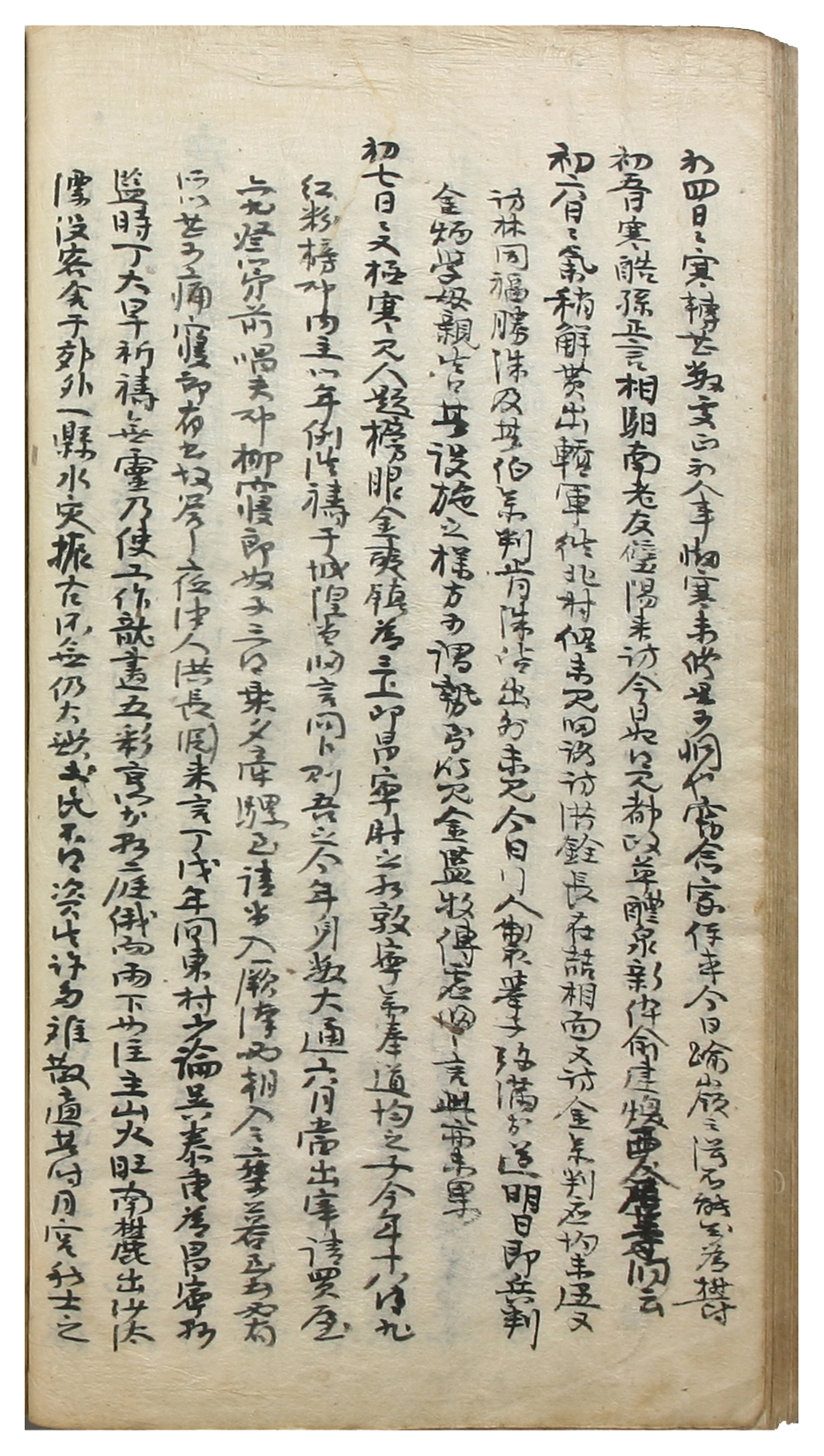

日又極寒。見人題榜眼。金奭鎭爲三上。卽昌寧尉之孫。敦寧參奉道均之子。今年十八餘。非紅粉榜耶。內主以年例。往禱於城隍堂。歸言問卜。則吾之今年身數大通。六月當出宰。請買屋。亦非登第前唱夫耶。柳寢郞奴子三得。乘夕牽騾至請出入。厥漢必朝入。而乘暮至者。必有所以。甚可痛。寢郞有書。故答之。夜泮人洪長淵來言。丁戊年間。東村少論吳泰重爲昌寧縣監。時丁大旱。祈禱無靈。乃使工作龍畫五彩。烹於縣庭。俄而雨下如注。主山火旺南麓出沙汰。漂沒客舍于郊外。一縣水災。振古所無。仍大歉。土民不得資生。許多離散。適其時月宮秋士之弟命喜。作宰此縣。捐廩而又出家貲。招諭離散。漂室者。給作家之費。乏糧者。給作農之料。得以安堵。縣民至今稱道云。醴泉新倅兪建煥卽前南■(府)原府使廷煥之弟。而自同福移職云。

日又極寒。見人題榜眼。金奭鎭爲三上。卽昌寧尉之孫。敦寧參奉道均之子。今年十八餘。非紅粉榜耶。內主以年例。往禱於城隍堂。歸言問卜。則吾之今年身數大通。六月當出宰。請買屋。亦非登第前唱夫耶。柳寢郞奴子三得。乘夕牽騾至請出入。厥漢必朝入。而乘暮至者。必有所以。甚可痛。寢郞有書。故答之。夜泮人洪長淵來言。丁戊年間。東村少論吳泰重爲昌寧縣監。時丁大旱。祈禱無靈。乃使工作龍畫五彩。烹於縣庭。俄而雨下如注。主山火旺南麓出沙汰。漂沒客舍于郊外。一縣水災。振古所無。仍大歉。土民不得資生。許多離散。適其時月宮秋士之弟命喜。作宰此縣。捐廩而又出家貲。招諭離散。漂室者。給作家之費。乏糧者。給作農之料。得以安堵。縣民至今稱道云。醴泉新倅兪建煥卽前南■(府)原府使廷煥之弟。而自同福移職云。