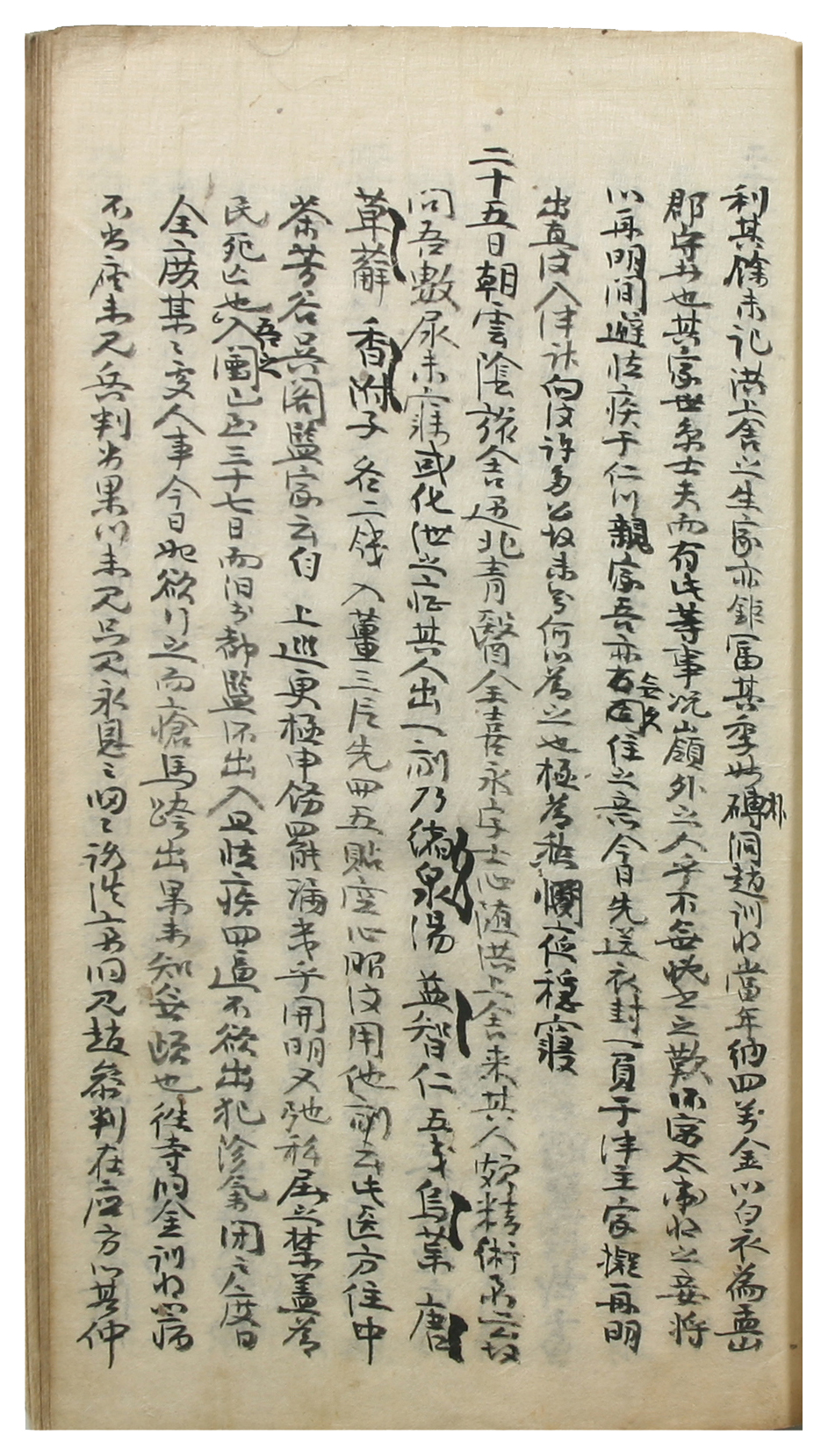

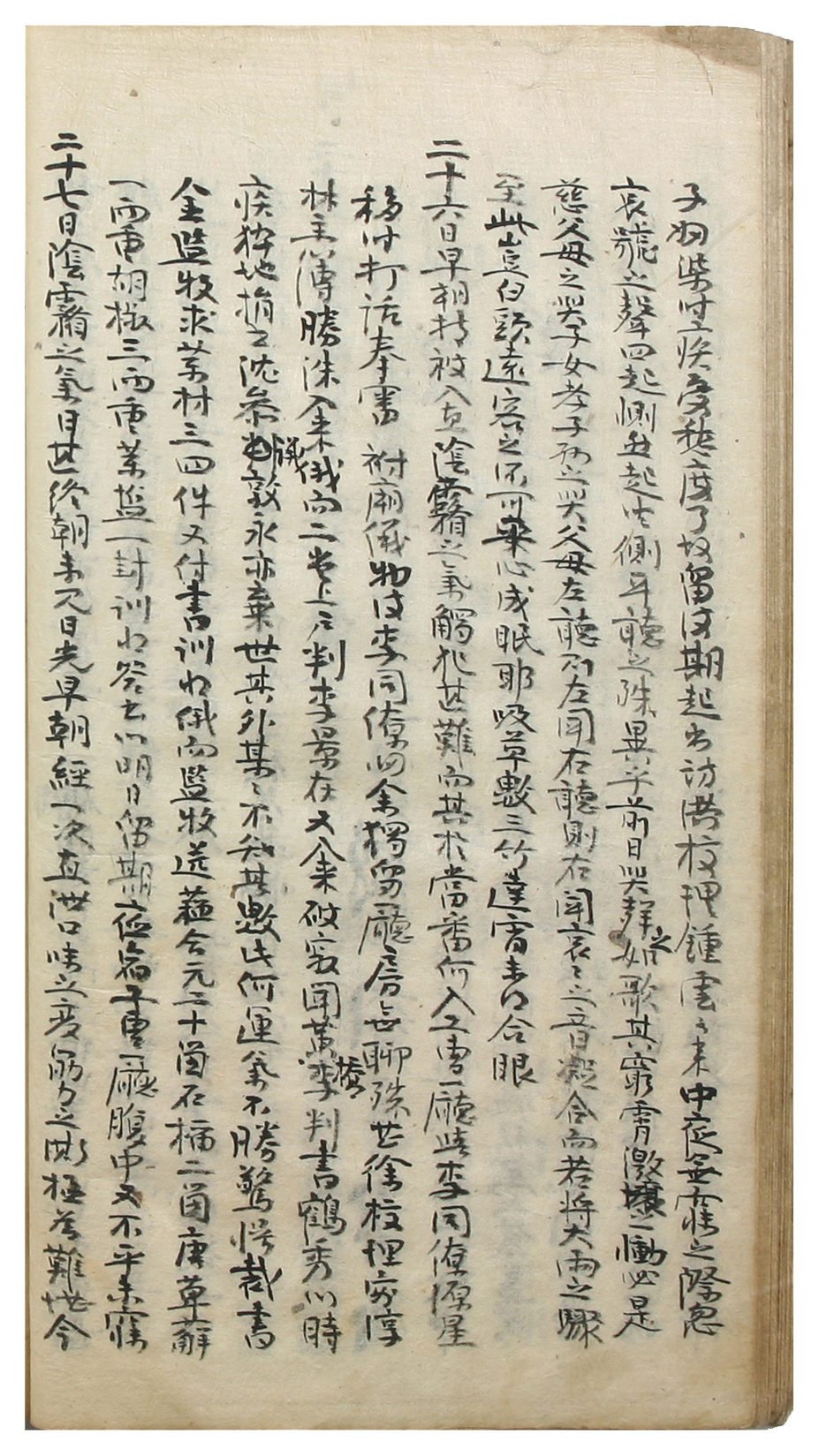

二十五日。

朝雲陰。旅舍遇北靑醫全喜永。字士心。隨洪上舍來。其人頗精術業云。故問吾數尿未寐。或化泄之症。其人出一劑。乃縮泉湯。益智仁【五戔】。烏藥。唐萆薢。香附子【各二錢】。入薑三片。先四五貼空心服後。用他劑云。此醫方住中茶芳谷吳閣監家云。自上巡更極申飭。罷漏幾乎開明。又弛私屠之禁。蓋爲民死亡也。吾之入闉。已至三十七日。而汨於都監所出入。且恠疾四逼。不欲出犯沴氣。閉戶度日。全廢某某處人事。今日始欲行之。而瘡馬跨出。果未知無頉也。往寺洞金訓將。以病不出座。未見。兵判出果川。未見。只見永恩而歸。歸路往齋洞。見趙參判在應。方以其仲子婦。染時疾。憂愁度了。故留後期起出。訪洪校理鍾雲而來。中夜無寐之際。忽哀號之聲四起。惻然起坐。側耳聽之。殊異乎前日哭聲之如歌其窮霄激壤之慟。必是慈父母之哭子女。孝子孫之哭父母。左聽則左聞。右聽則右聞。哀哀之音。凝合而若將大雨之驟至。此豈白頭遠客之所可平心成眠耶。吸草數三竹。達宵未得合眼。

朝雲陰。旅舍遇北靑醫全喜永。字士心。隨洪上舍來。其人頗精術業云。故問吾數尿未寐。或化泄之症。其人出一劑。乃縮泉湯。益智仁【五戔】。烏藥。唐萆薢。香附子【各二錢】。入薑三片。先四五貼空心服後。用他劑云。此醫方住中茶芳谷吳閣監家云。自上巡更極申飭。罷漏幾乎開明。又弛私屠之禁。蓋爲民死亡也。吾之入闉。已至三十七日。而汨於都監所出入。且恠疾四逼。不欲出犯沴氣。閉戶度日。全廢某某處人事。今日始欲行之。而瘡馬跨出。果未知無頉也。往寺洞金訓將。以病不出座。未見。兵判出果川。未見。只見永恩而歸。歸路往齋洞。見趙參判在應。方以其仲子婦。染時疾。憂愁度了。故留後期起出。訪洪校理鍾雲而來。中夜無寐之際。忽哀號之聲四起。惻然起坐。側耳聽之。殊異乎前日哭聲之如歌其窮霄激壤之慟。必是慈父母之哭子女。孝子孫之哭父母。左聽則左聞。右聽則右聞。哀哀之音。凝合而若將大雨之驟至。此豈白頭遠客之所可平心成眠耶。吸草數三竹。達宵未得合眼。