二十日。

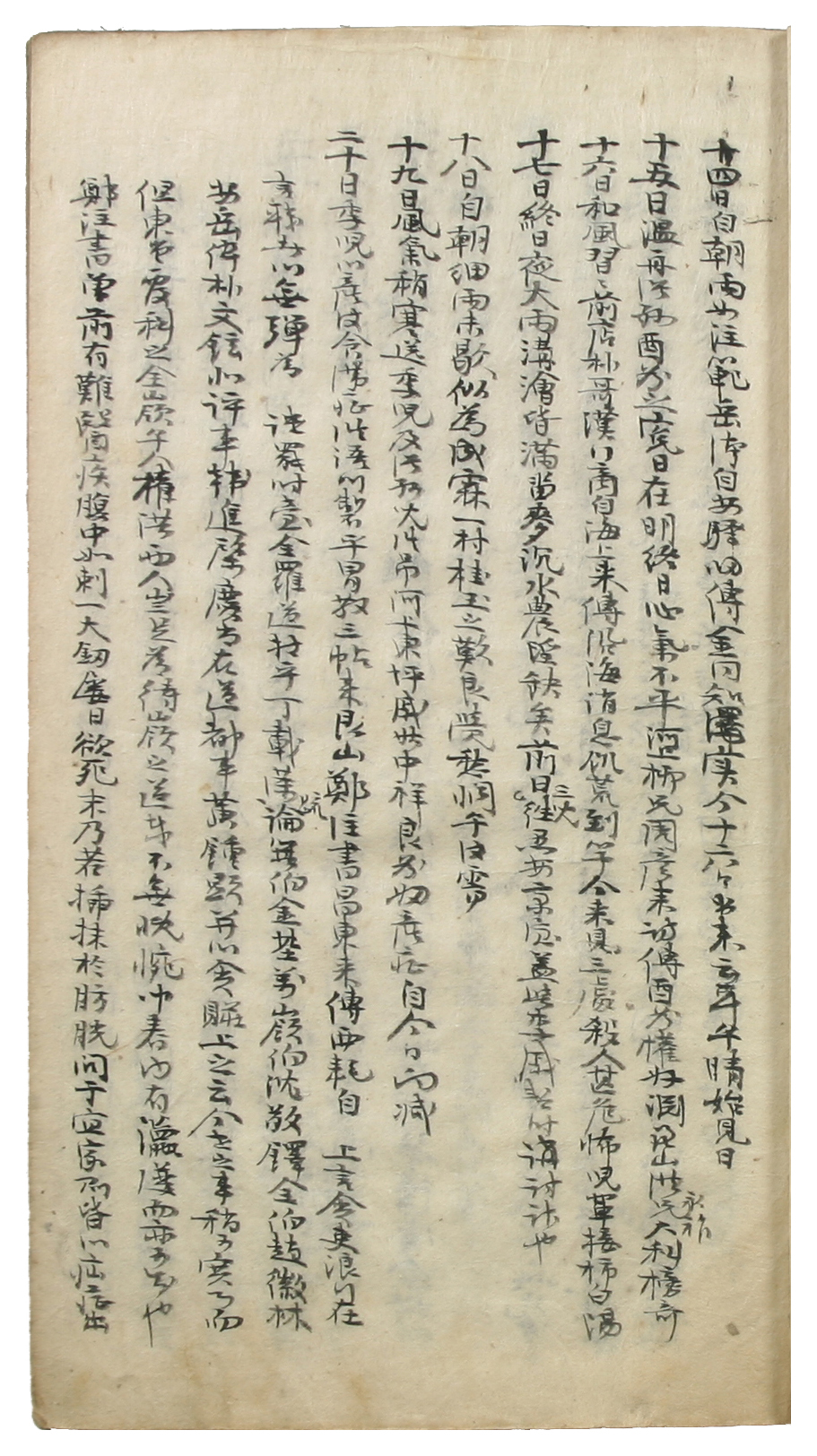

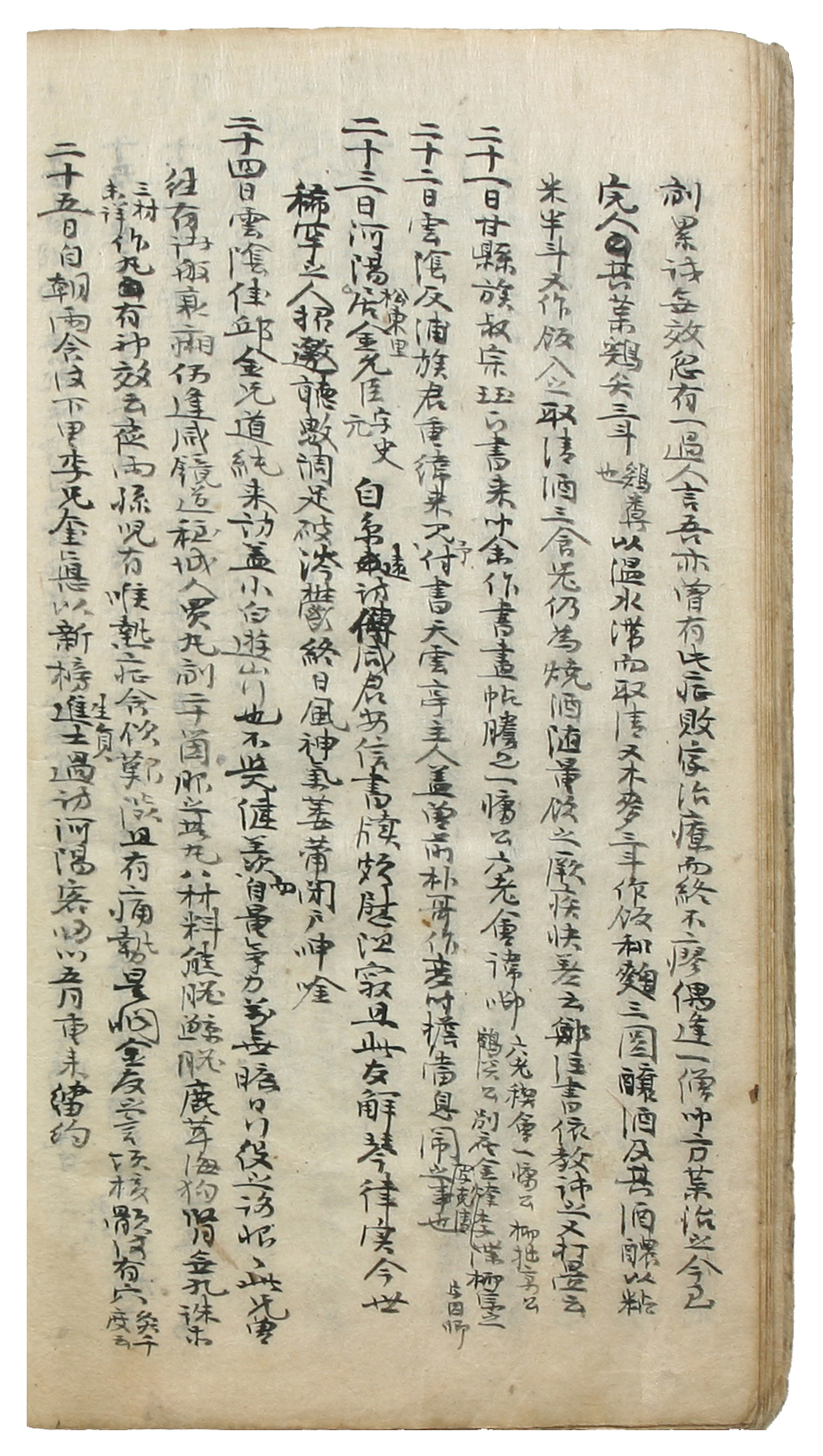

季兒以産後食滯症。往浯川。製平胃散三帖來。艮山鄭注書昌東。來傳西耗。自 上言。貪吏浪行。在言職者。以無彈爲 譏。罷時臺。全羅道持平丁載榮疏論。箕伯金基萬。嶺伯沈敬鐸。全伯趙徽林。安岳倅朴文鉉。北評事韓進棨。慶尙左道都事黃鍾顯。幷以貪贓上之云。今世之事。稍可寬心。而但東堂覆科之全嶺午人。權洪西人。豈足爲待嶺之道哉。不無慨惋。聞春內有瀛選。而亦可知也。鄭注書。曾前有難醫疾。腹中如刺一大釖。屢日欲死。末乃若揷抹於肪胱。問于宜家。則皆以疝症出劑累試無效。忽有一過人言。吾亦曾有此症。敗家治療。而終不瘳。偶逢一僧。聞方藥治之。今至完人■。其藥鷄矢三斗【鷄糞也】。以溫水。滯而取淸。又木麥三斗。作飯和麴。三圓釀酒。及其酒醲。以粘米半斗。又作飯。入之取淸酒三食器。乃爲燒酒。隨量飮之。厥疾快差云。鄭注書依敎試之。又打疊云。

季兒以産後食滯症。往浯川。製平胃散三帖來。艮山鄭注書昌東。來傳西耗。自 上言。貪吏浪行。在言職者。以無彈爲 譏。罷時臺。全羅道持平丁載榮疏論。箕伯金基萬。嶺伯沈敬鐸。全伯趙徽林。安岳倅朴文鉉。北評事韓進棨。慶尙左道都事黃鍾顯。幷以貪贓上之云。今世之事。稍可寬心。而但東堂覆科之全嶺午人。權洪西人。豈足爲待嶺之道哉。不無慨惋。聞春內有瀛選。而亦可知也。鄭注書。曾前有難醫疾。腹中如刺一大釖。屢日欲死。末乃若揷抹於肪胱。問于宜家。則皆以疝症出劑累試無效。忽有一過人言。吾亦曾有此症。敗家治療。而終不瘳。偶逢一僧。聞方藥治之。今至完人■。其藥鷄矢三斗【鷄糞也】。以溫水。滯而取淸。又木麥三斗。作飯和麴。三圓釀酒。及其酒醲。以粘米半斗。又作飯。入之取淸酒三食器。乃爲燒酒。隨量飮之。厥疾快差云。鄭注書依敎試之。又打疊云。