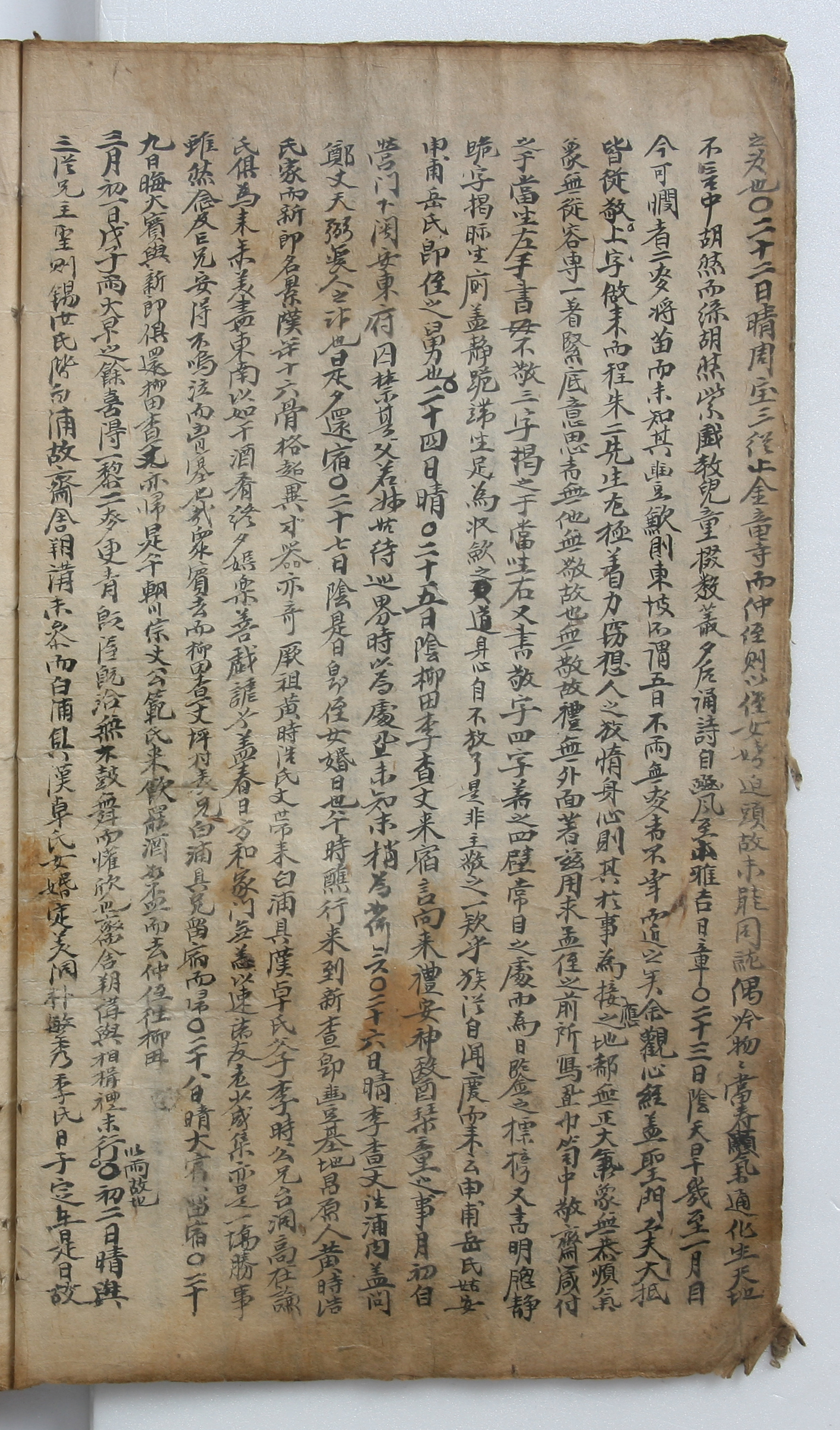

二十三日

陰。天旱幾至一月目今可憫者。二麥將苗而未知其豐歉。則東坡所謂。五日不雨無麥者。不幸而近之矣。余觀心經。蓋聖門工夫。大抵皆從敬字上做來。而程朱二先生尤極着力。窃想人之放惰身心。則其於事爲接應之地。都無正大氣象。無恭順氣象無從容專一着緊底意思者。無他無敬故也。無敬故禮無外面著。玆用求孟侄之前所寫置巾笥中。敬齋箴付之于當坐左手。書毋不敬三字揭之于當坐右。又書敬字四字着之四壁。常目之處而爲日鑒之標榜。又書明牕靜跪字揭眎坐廁。蓋靜跪端坐足爲收斂之道。身心自不放了。是非主敬之一款乎。族從自聞慶而來云。申甫岳氏姑安。申甫岳氏卽侄之舅也。

陰。天旱幾至一月目今可憫者。二麥將苗而未知其豐歉。則東坡所謂。五日不雨無麥者。不幸而近之矣。余觀心經。蓋聖門工夫。大抵皆從敬字上做來。而程朱二先生尤極着力。窃想人之放惰身心。則其於事爲接應之地。都無正大氣象。無恭順氣象無從容專一着緊底意思者。無他無敬故也。無敬故禮無外面著。玆用求孟侄之前所寫置巾笥中。敬齋箴付之于當坐左手。書毋不敬三字揭之于當坐右。又書敬字四字着之四壁。常目之處而爲日鑒之標榜。又書明牕靜跪字揭眎坐廁。蓋靜跪端坐足爲收斂之道。身心自不放了。是非主敬之一款乎。族從自聞慶而來云。申甫岳氏姑安。申甫岳氏卽侄之舅也。