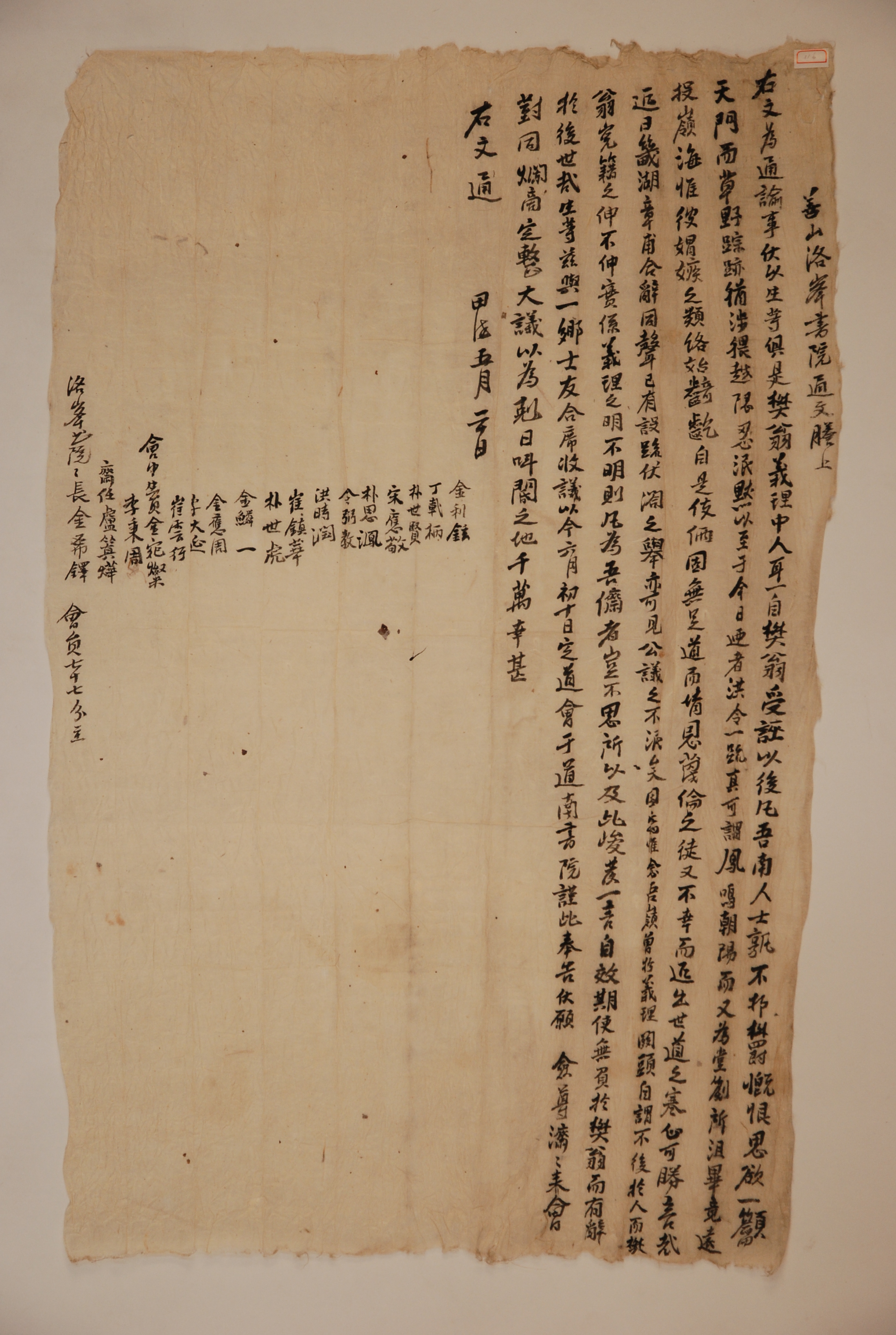

1814년 5월 20일, 樊翁 蔡濟恭의 伸寃을 위해 伏閤 上疏를 올리는 일로 道會의 개최를 玉山書院에 알리는 洛峰書院의 通文

1814년 5월 20일, 樊翁 蔡濟恭의 伸寃을 위해 伏閤 上疏를 올리는 일로 道會의 개최를 玉山書院에 알리는 洛峰書院의 通文이다.

이 통문은 먼저 우리 모두는 체재공이 義理에 합당한 사람일 뿐이라고 생각한다고 했다. 하지만 한번 誣告를 당한 이후로부터 우리 영남의 인사들은 누구나 억울해하고 개탄했다고 하였다. 그래서 한번 대궐문에 나아가 울부짖고 싶었지만 草野에 묻힌 사람으로 너무 외람된 듯하여 꾹 참고 침묵하다가 지금에 이르게 되었다고 하였다. 그렇기 때문에 근자에 洪令一이라는 사람이 상소를 한 것은 참으로 다른 사람이 감히 하지 못하는 말을 直諫한 것이라며 칭찬했다. 그러나 玉堂에 올린 글을 저지한 것은 궁극적으로 영남의 사람을 멀리하고자 한 것이라고 조정의 대신들을 비난했다. 이 통문에 따르면 그들은 시기와 질투를 일삼는 부류로 처음부터 기량은 도리를 충실하게 갖추지 못했다고 했다. 그리고 사사로운 은혜를 따른 나머지 윤리를 더럽히는 무리들이 불행히도 세상의 도리를 한심한 상태로 뒤바꾸어놓았다고 했다. 그런데 최근에 畿湖地方의 선비들이 채제공의 일로 입을 모아 한 목소리를 내며, 疏廳을 설치하고 대궐문밖에 이르러 상소하는 일을 도모하는 것을 보니 公議가 사라지지 않았음을 알 수 있다고 기뻐했다. 그러면서 이 일로 해서 생각해보면 우리 영남 사람들은 일찍이 義理가 중요한 岐路에 있을 때 다른 사람들에게 뒤지지 않았다고 하며 영남 사람들의 분발을 촉구했다. 그리고 체재공의 억울한 일을 풀어내느냐 그렇지 못하느냐는 참으로 의리가 밝혀지느냐 그렇지 못하느냐와 연관되어 있다고 그 일의 중요성을 강조했다. 이런 의미에서 이 통문을 돌린 자신들은 지금에 이르러 한 마디 발언을 하여 채제공을 저버렸다는 말이 후세에 있지 않게 하고자 한다고 하였다. 그래서 자신들은 같은 고을의 士友들과 자리를 함께하여 의논한 결과 6월 10일에 道南書院에서 도회를 열기로 결정하여 이를 통고한다고 하였다. 그러면서 여러분들이 회의에 많이 참석하여 얼굴을 맞대고 토론하는 잠정적인 회의를 열어서 채제공의 신원을 위해 대궐 앞에서 울부짖는 날을 결정했으면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문을 보면 영남의 선비들이 채제공에 대해 얼마나 우호적으로 생각하고 있는가를 알 수 있다. 영남사람들의 이러한 생각은 정조가 등극한 18세기 후반으로 거슬러 올라간다. 영남의 남인들은 1694년 甲戌換局으로 西人에게 밀려난 이후 더 이상 정권을 잡지 못했을 뿐만 아니라, 중앙정계로의 진출 또한 막혀버렸다. 그렇게 은인자중하던 영남의 남인에게 서광이 비치기 시작한 것은 정조가 등극하면서부터였다. 당시 정조는 정치적으로 자신에게 우호적인 세력을 가질 필요가 있었고, 영남의 남인들을 중앙정계로의 진출을 모색하고 있었다. 이러한 시기에 영남의 남인에게 우호적인 채제공이 등용되면서 그는 정조와 영남 남인을 연결시켜주는 가교역할을 했다. 더욱이 그는 기호사람임에도 불구하고 영남 남인의 영수가 되어 그들을 중앙정계로 진출할 수 있도록 이끌어주었다. 이러한 인연으로 해서 영남의 남인들은 채제공에게 커다란 은혜를 입었다고 생각하고 있었던 것이다. 이 통문의 서두에서 채제공을 의리에 합당한 인물이라고 칭송하는 까닭은 그와 영남 사람들 사이의 이러한 인연 때문이다.

그런데 그러한 채제공이 死後에 커다란 고난을 겪게 되었다. 그것은 1801년 黃嗣永 帛書事件, 즉 황사영이 辛酉迫害의 전말과 그 대응책을 적은 편지를 북경에 있는 프랑스 선교사에게 보낸 사건에서 채제공의 제자인 李家煥 등을 비롯해 많은 남인들이 연루되자 기회를 노리고 있던 老論이 그를 천주교의 首魁로 지목하여 생전의 관직을 삭탈해버린 것이었다. 하지만 이 사태에 대해 영남 남인들은 손을 쓸 수가 없었다. 그들은 당시 노론과의 싸움에서 또 다시 중앙정계에 밀려나 있었기 때문이었다. 이 통문에서 초야에 묻혀 있는 사람이라고 한 것은 통문의 작성자들 자신을 가리키는 것이지만, 그 이면에는 실권을 잃은 영남 남인의 처지를 대변하는 것이기도 하였다. 이러한 상황에서 채제공의 신원 문제는 새로운 돌파구를 찾으려는 영남 남인의 암중모색이었던 것이다. 그래서 이 통문에서는 이 문제를 풀어내느냐 그렇지 못하느냐는 의리가 밝혀지느냐 그렇지 못하느냐와 연계되어 있다고 하는 것도 바로 이러한 이유에서 비롯되었다고 할 수 있다. 이처럼 영남 남인은 채제공을 자신들과 동일시하였기에 이런 통문을 돌리게 된 것이다. 그리고 영남 남인의 이러한 노력들은 마침내 1823년에 채제공의 官爵을 회복시키는 것으로 그 결실을 맺었다.

[자료적 가치]

이 통문은 채제공의 신원을 위한 것이다. 하지만 거기에는 그 이전의 역사적 사건과 그 이후의 정치적 상황과 밀접한 연관되어 있다. 이런 의미에서 이 통문은 그 사건과 상황에 대해 영남 사람들이 어떻게 받아들이고 대응했는지를 엿볼 수 있는 자료로써의 가치를 가진다.

『영남학파의 형성과 전개』, 이수건, 일조각, 1995

「번암 채제공의 탈주자학적 인간관과 정치관」 『수원학연구』 4호, 김성윤, 수원학연구소, 2007

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환