1881년부터 1887년까지의 慈仁鄕校 校任을 기록한 靑衿錄

[내용 및 특징]

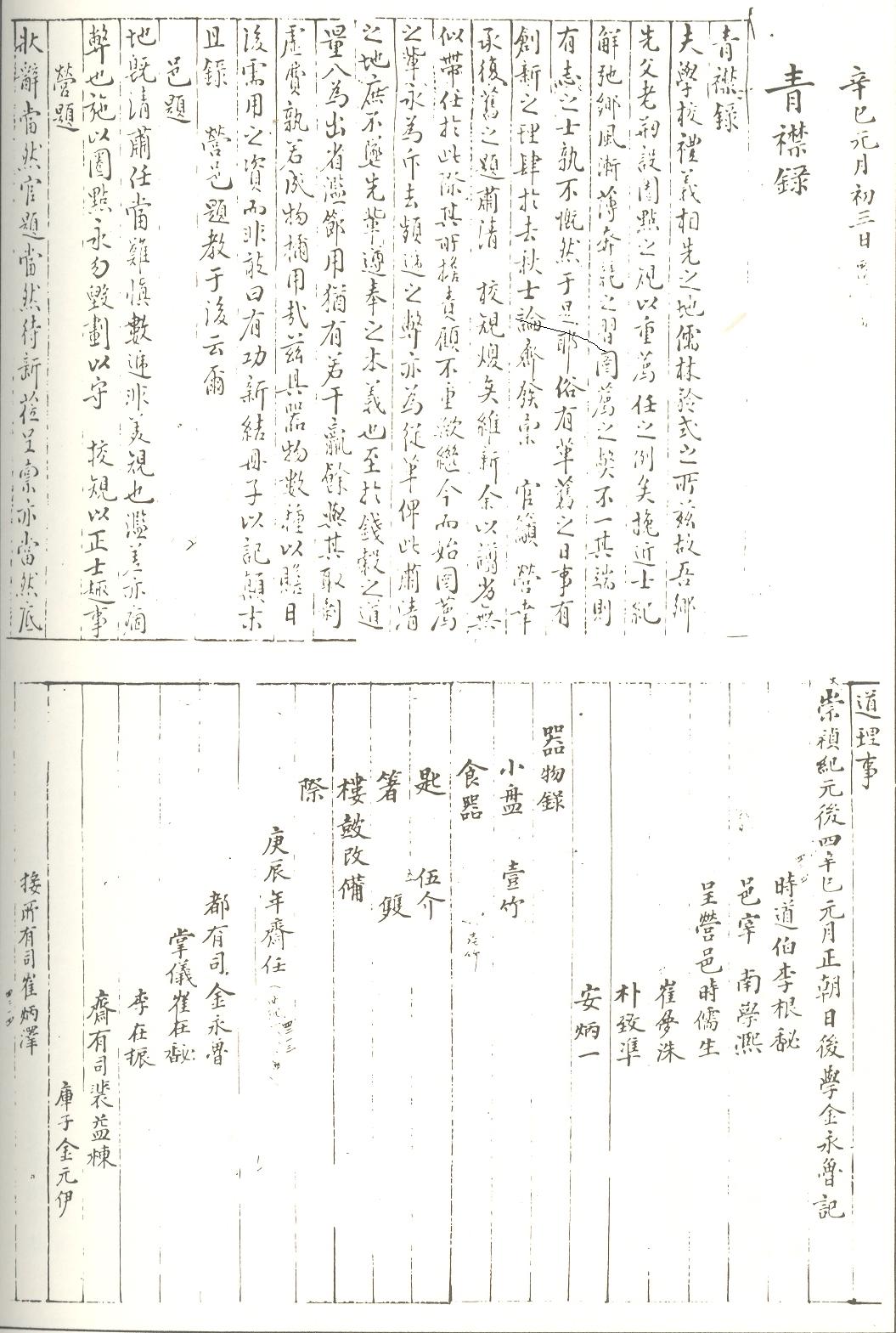

본 자료는 1881년 慈仁鄕校에서 작성된 靑衿錄이다. 일반적으로 청금록은 향교의 校生 가운데 양반사족으로 구성된 儒生의 案으로 알려져 있다. 그러나 본 자료의 경우 명칭은 청금록이지만 향교 유생의 안이 아닌 校任의 명부, 즉 任員錄이다. 書頭에는 청금록 序文이 실려 있고 자료의 작성 직전해인 1880년부터 1887년까지의 교임명단을 기재하고 있다.

청금록 서문의 내용은 크게 향교 교임 선출에 대한 부분과 재정운영에 관한 부분으로 이루어져 있다. 우선 교임 선출의 경우 잘못된 薦擧와 빈번한 교임의 교체현상에 대해 비판하고 이러한 문제점을 肅淸할 것을 밝히고 있다. 이어서 향교재정에 경우 수입에 맞는 지출과 節用을 행할 것이며 향교의 기물과 앞으로 需用 등과 같은 재정관련 사항의 전말을 기록할 것을 규정하고 있다. 그리고 이와 같은 자인향교 청금록 서문의 말미에 서문의 내용과 같은 사항을 성실히 이행하라는 縣監과 監司의 題音이 있는 것으로 보아 이 서문의 내용은 서문이 작성되기 전 또다른 형식으로 관청에 보고된 것으로 보인다. 자인지역의 유생인 崔夢洙, 朴致準, 安炳一이 연명으로 관청에 狀啓하였고 당시의 내용을 都有司를 역임하였던 後學 金永魯가 다시 正書하였음이 확인된다.

교임선출의 부정을 숙청코자 하는 서문의 내용으로 보아 당시 자인향교의 교임선출에 많은 문제점이 있었음이 확인되는데 이러한 교임 선출에 대한 향내의 갈등은 타지역에서도 흔한 현상이었다. 향교는 서원과 더불어 하나의 향촌기구이자 사족의 이해를 대변하는 기구였기에 사족간 또는 사족과 신흥양반 또는 서얼과의 대립이 발생하기도 하였다. 위의 서문을 통해서는 향교 교임의 선출을 둘러싼 구체적인 문제점을 확인할 수는 없으나 이와 관련한 향촌내의 갈등이 있었음은 분명해 보인다. 이러한 상황에서 최몽수를 비롯한 자인의 유생들은 관청에 장계를 올리고 관의 승인을 받음으로써 갈등을 종결시키고 향교운영을 정상화시키고자 하였던 것이다. 일반적으로 향교의 운영의 경우 사족간의 협의를 통해 결정되는 것이 보통이었으나 자인향교의 경우 수령과 감사에게 보고·승인을 받고 있다. 이는 타지역과 달리 자인이 오랫동안 慶州의 屬邑으로 내려왔기에 일읍으로서의 위치를 확보한 것이 일천하며 이에따라 유력사족의 성장이 제한되었던 점과 결부시켜 이해할 수 있다. 즉, 확고한 재지적 기반을 바탕으로 향교내에서 여론을 주도할 만한 명문사족이 부재함에 따라 교임선출을 비롯한 여러 제문제의 해결에 어려움을 겪었던 것이다.

실제로 교생안의 성씨별 분석에 있어서도 이러한 현상이 발견되는데 교생안에 기재된 재임과 집사, 그리고 액내교생이 상호 들락거리고, 액내교생 중에 ‘納畓’, ‘願納’ 등이 나타나고 있다. 일반적으로 일향의 양반들은 그들만의 명부인 청금록을 작성하고 청금유생으로 입교함으로써 향교내에서 그들의 신분적 우위를 점하고자 하였다. 그리고 교임은 청금유생 가운데 선출함으로써 향교의 운영은 양반들에 의해 주도되었다. 그리고 교임의 업무를 보좌하던 집사는 평민층으로 구성된 교생 가운데 선발되었다. 이에 반해 자인과 같이 청금록이 작성되지 않은 지역의 경우 액내교생은 양반, 액외교생은 평민층이 입교함으로써 향교내 신분적 구분이 이루어지고 있었다. 그러나 앞서 언급하였듯이 재임과 집사, 그리고 액내교생이 상호 들락거리거나 납속을 통한 액내교생으로의 입교 등의 현상이 발견되어지며, 이는 유력사족이 부재하는 상황하에서 신분제의 동요에 편승하여 향교내의 신분적 구분이 점차 약화되어 갔음을 보여주는 것이라 하겠다.

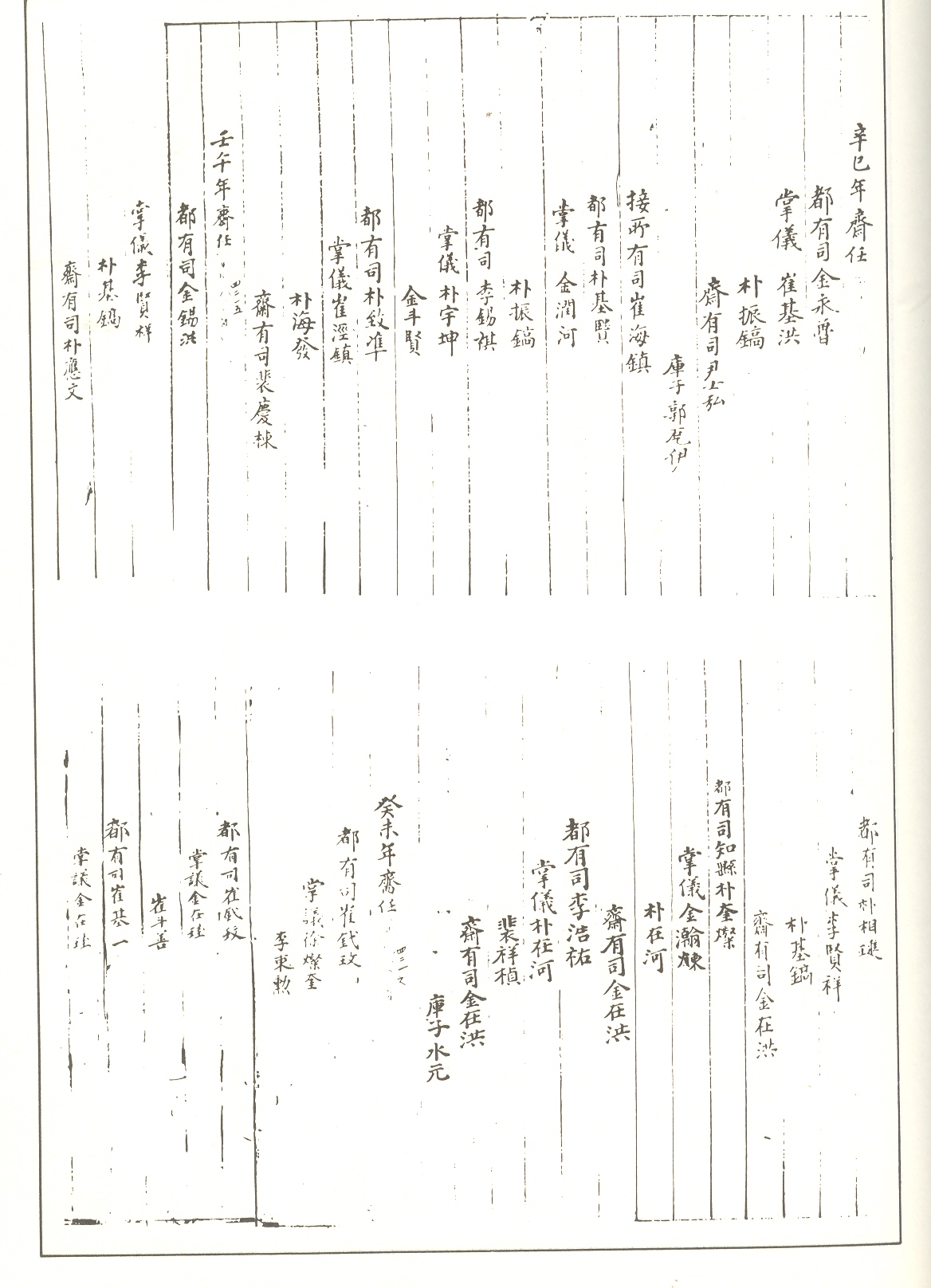

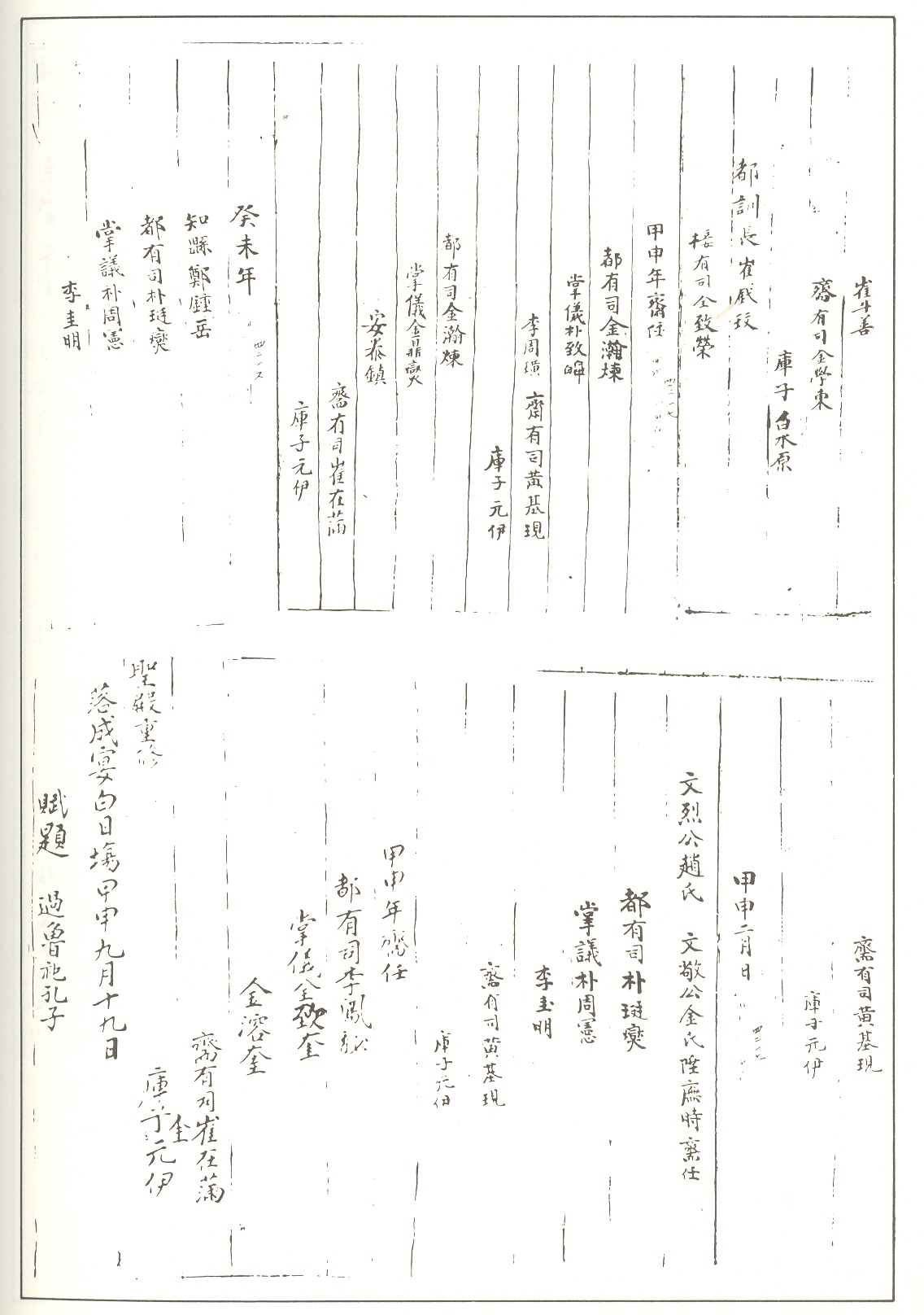

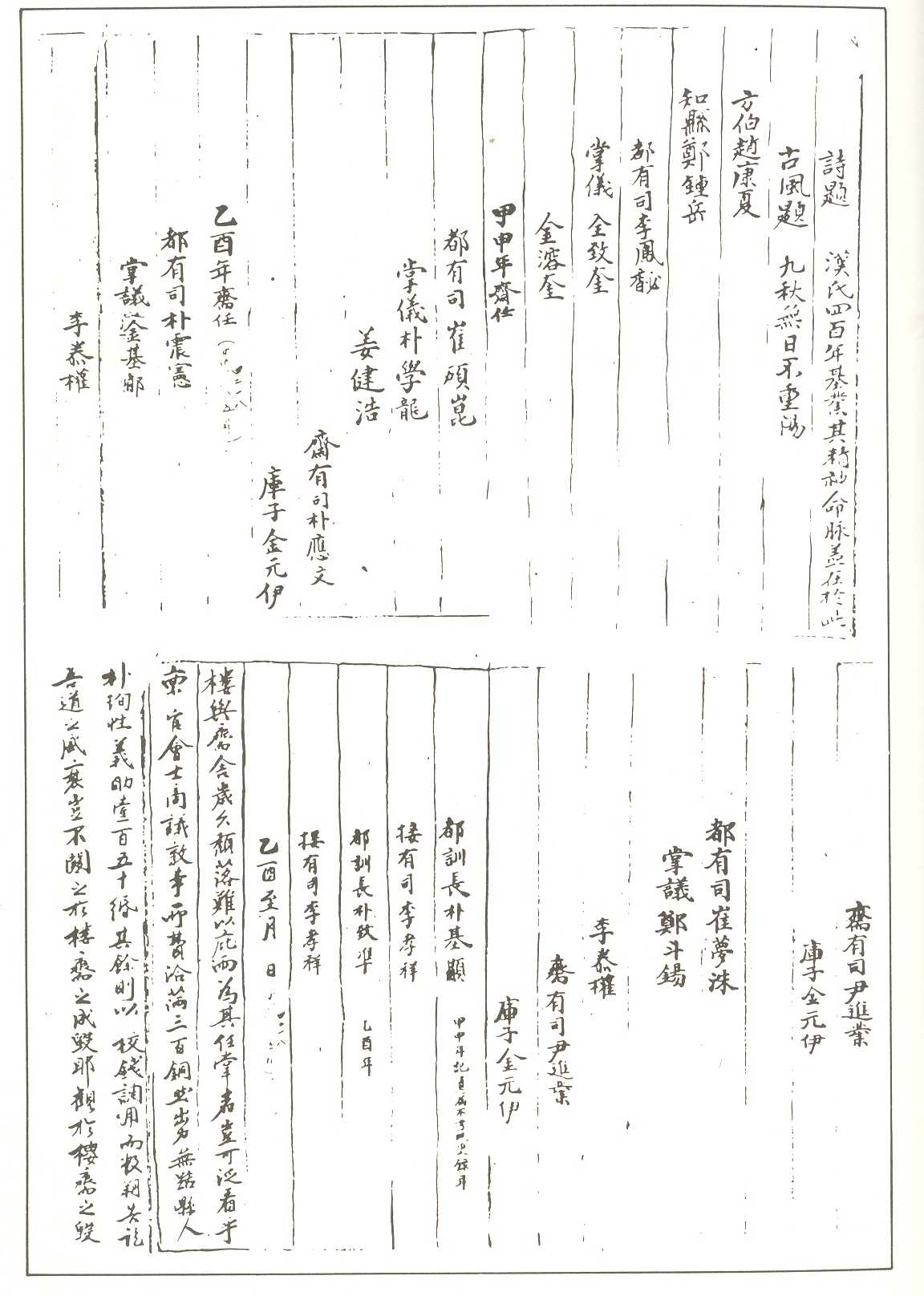

자인지역의 경우 비록 유력사족의 형성이 미약하였고 향교내의 엄격한 신분 및 그에 따른 역할의 구분이 이루어진 것은 아니었으나 향교의 운영을 주도하는 양반층은 존재하였다. 향교의 운영을 주도하였던 양반계층은 교생안과 본 자료인 청금록을 통해 파악할 수 있다. 1881년부터 1887년까지의 교임 명단의 성씨별 통계를 살펴보면, 金씨 19명, 崔씨 18명, 朴씨 18명, 李씨 18명, 裵씨 6명, 尹씨 3명, 張씨 3명, 林씨 1명, 安씨 4명, 黃씨 2명, 徐씨 1명, 鄭씨 1명, 白씨 1명, 兪씨 1명, 全씨 1명, 曺씨 1명, 蔡씨 1명으로 나타난다. 역대 교임의 통계 가운데 김, 최, 박, 이, 배씨 순으로 교임을 많이 배출하고 있으며 이는 자인향교 교생안에 나타나는 5대 성씨와 일치하는 현상이다. 이를 통해 이들 성씨가 자인향교의 운영을 주도하였던 집단이었음을 알 수 있다.

청금록에 기재된 교임의 구성에 있어서는 都有司 1명, 掌議 2명, 有司 2명으로 구성되어 있으며 이러한 교임의 구성은 타지역과 차이가 없다. 도유사는 향교운영의 총책임자로 향중의 명망있는 인사로 구성되는 것이 대부분이었으며, 장의와 유사는 도유사를 보조하는 양반유생들이었다. 그러나 위에서 언급하였듯이 자인향교에서는 교임의 선출에 문제점이 발생하였고 자인의 뜻있는 유생이 장계를 올려 교임선출의 폐단을 시정코자 노력하였음을 본 자료를 통해 파악할 수 있다.

서문과 교임의 명단 이외에도 청금록에는 몇 건의 기록이 존재하는데, 1884년의 청금록 말미에는 당시 시행되었던 白日場의 試題가 기록되어 있으며, 1885과 1886년에는 당시의 향교와 관련된 사항에 대한 일종의 증명을 기록하고 있다. 우선 1885년의 경우, 당시 樓와 齋舍의 건물이 쇠락하여 비를 막기조차 어려웠는데 朴珣性이 150緡을 扶助함에 따라 무사히 정비할 수 있었음을 기록하고 있다. 그리고 1886년에는 聖上의 頌德碑殿 건립비용 부담금인 750냥 가운데 자인의 士會를 비롯한 어진 이들에게서 400냥을, 자인향교에서 3백 수십냥을 醵出하여 官이 수합 후 營府에 보냈으며 이로 인해 營建所에서는 어떠한 책임을(글자의 훼손으로 분명치 않다) 면제해 줄 것임을 밝히고 있다. 송덕비의 건립비용이 군현에 배당된 상황하에 군현에서는 官과 지역의 유지, 그리고 향교가 중심이 되어 이를 해결해 나가고 있는 모습을 확인할 수 있다. 그리고 이러한 사실은 지방의 향교가 단순한 교육기능 외에 향촌사회문제를 논의·해결하는 기능을 가진 향촌기구였음을 알려준다.

[자료적 가치]

본 자료는 19세기 말에 작성된 것으로 명칭은 청금록이지만 실제로는 자인향교의 교임을 기록한 임원록이다. 1880년부터 1887년까지 자인향교의 교임, 즉 도유사, 장의, 유사를 역임하였던 인물이 성명을 기록한 것으로 이를 통해 당시 자인향교를 장악하고 있던 세력의 추이를 비롯하여 교임의 구성을 살펴볼 수 있다. 그리고 교임의 잦은 교체를 방지한다는 서문이 있으며 이를 통해 당시 자인향교의 문제점에 대한 양반의 대응모습을 확인할 수 있다. 그리고 이외에도 일종의 증명관련 기록 몇 건이 존재하며 그 가운데 특히 군현에 배당된 송덕비 건립비용의 마련을 위해 관과 지역의 유지 및 향교가 함께 공동 대응하는 모습을 통해 당시 향교가 향촌기구의 성격을 가지고 있었음을 파악할 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(1), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

박소희,유기선