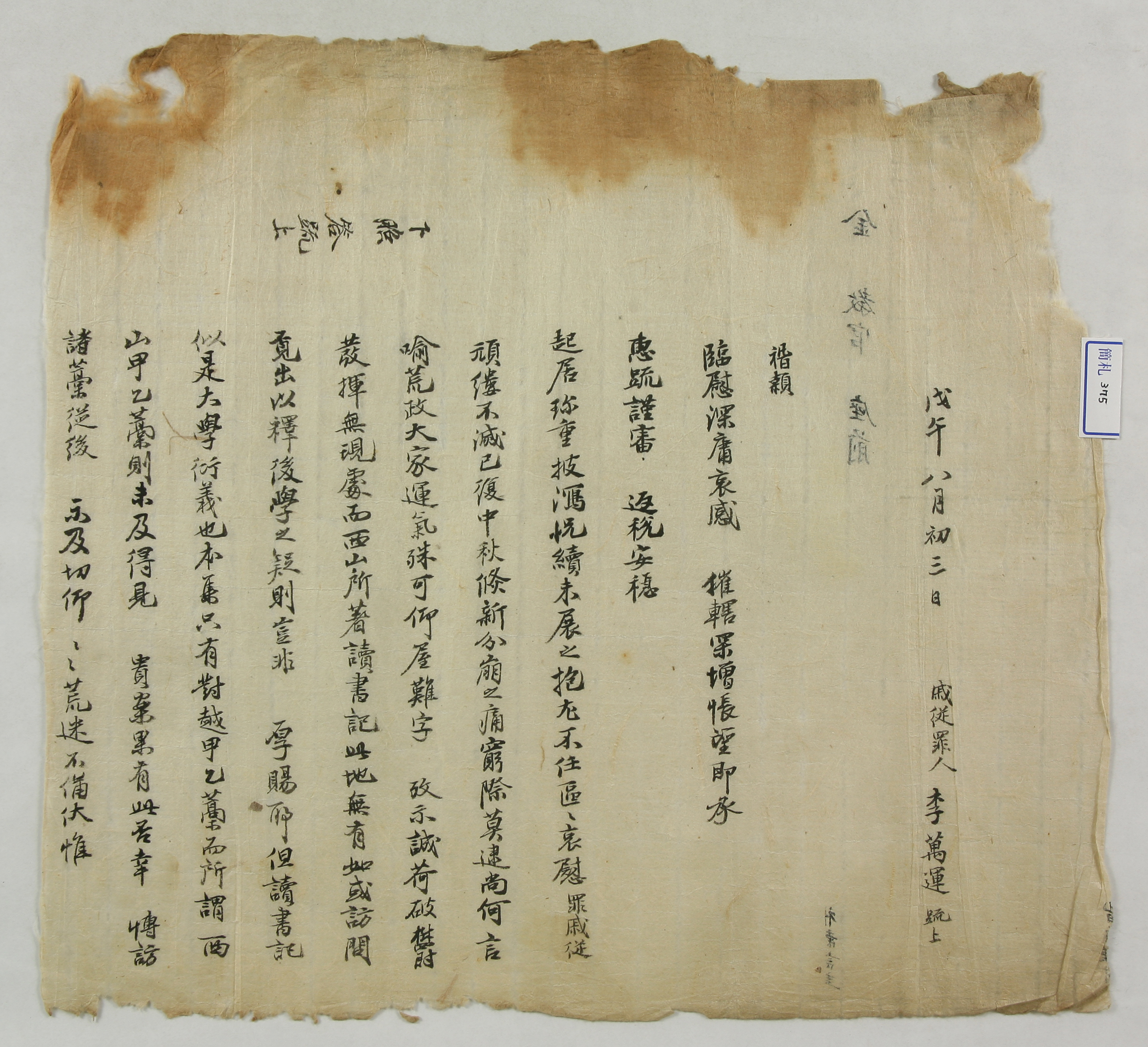

1798년 8월 3일, 默軒 李萬運이 부모상을 당한 자신을 조문 해 준 것에 대한 감사를 전하고, 상대가 알려준 '難字'와 西山 眞德秀의 '讀書記'와 관련하여 의견을 주고받고자 金 敎官에게 보낸 편지

1798년 8월 3일에 默軒 李萬運이 부모상을 당한 자신을 조문 해 준 것에 대한 감사를 전하고, 상대가 알려준 '難字'와 西山 眞德秀의 '讀書記'와 관련하여 의견을 주고받고자 金 敎官에게 보낸 편지이다.

일전에 상대가 자신의 親喪에 왕림하여 위로 해 준 것에 대해 감사의 말을 전했다. 그러나 그가 다시 집으로 돌아간 것은 서운하고 그립다고 하였다. 이제 상대의 편지를 받아서 잘 지내는 안부를 확인하게 되어 위로된다고 하였다. 자신의 경우는 완악하고 질긴 목숨으로 죽지 않고 있다가, 부모님의 祥期가 다시 이르게 된 슬픈 마음을 전했다. 흉년에 관한 政事는 大家의 運氣에 달린 것이라 하며 탄식한다고 하였다. 본론으로, 상대가 편지를 통해 이해하기 어려운 글자에 대하여 고증하여 보내 준 것은 답답함을 해결하여 감사하다고 하였다. 그러나 이 글자에 대한 전거로 서산 진덕수가 쓴 '讀書記'가 자신에게는 없기에 상대에게 찾아서 보내주기를 요청하였다. 또한 그 '독서기'는 아마 大學衍義인 듯하다고 하면서, 본집은 對越甲乙稿가 있으나 이른바 西山甲乙稿는 아직 보지 못했다고 하며 상대가 그 책을 가지고 있는지 여부를 물었다.

이 편지의 발급자인 이만운(1736~1820)은 자는 希元, 호는 默軒, 본관은 廣州이며, 부친은 李東英이다. 漆谷 石田에 거주하였다. 그는 생원에 입격한 이후, 1777년 別試 을과로 문과에 급제하여 主簿, 佐郞, 都事 등을 역임하였다. 그 후 持平, 安陰 縣監, 正言 등을 역임하고 通政大夫에 올라 僉知中樞府事를 지냈다. 불천위로 제향 되고 있다.

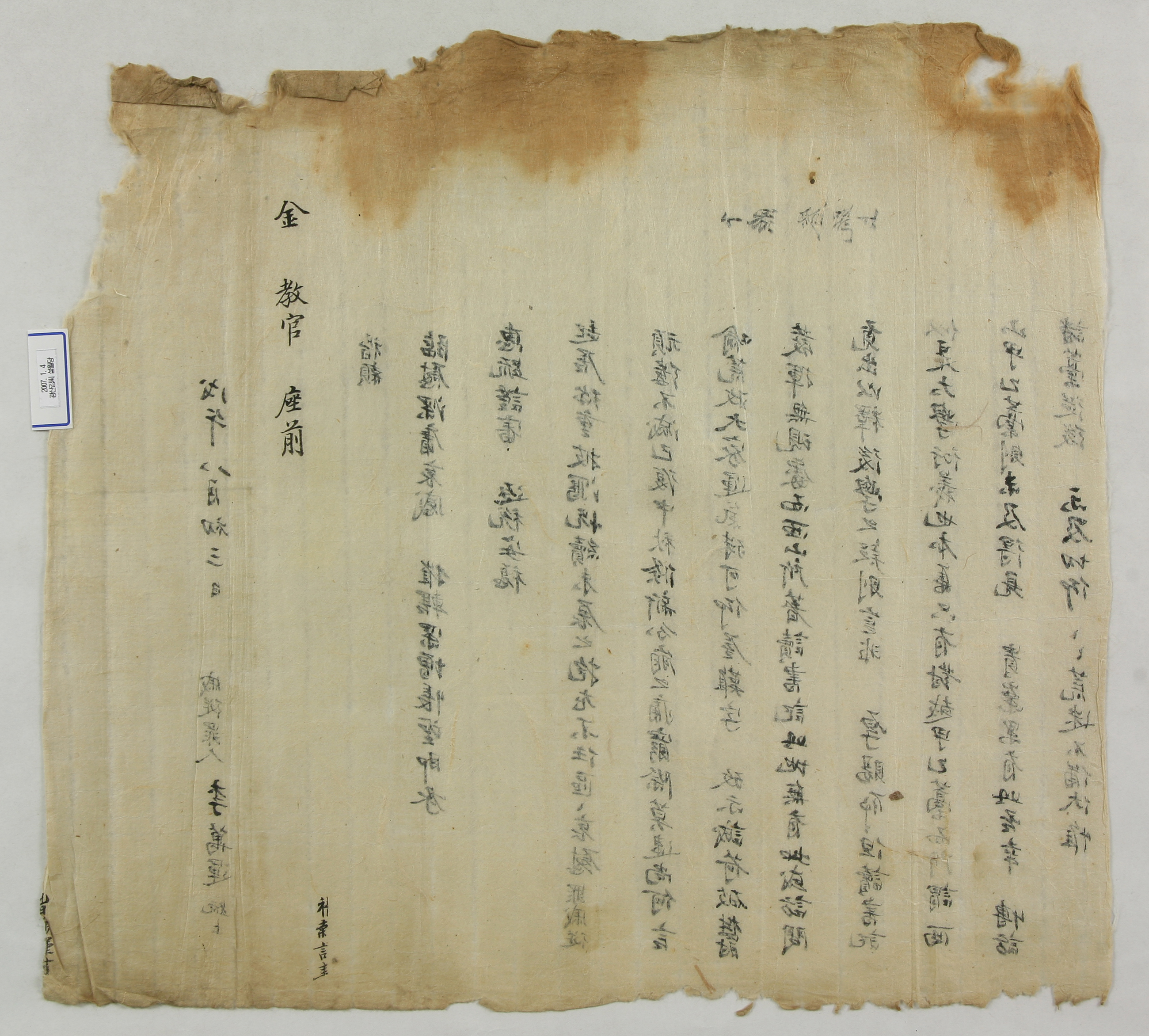

이 편지의 피봉은 單封의 형태이다. 여기에는 수취인에 대한 정보로 '金敎官 座前'이라고 기록되어 있는데, 이 문건이 광산김씨 설월당 문중 소장 자료임을 감안하면 김 교관은 같은 집안 인물로 추정할 수 있다. 그러나 광산김씨예안파보를 참고 해 보면 발급자인 이만운과 비슷한 시기에 교관을 지낸 이력이 있는 인물을 찾을 수 없었다. 일반적으로 '교관'은 조선시대에는 성균관 및 四學 등에서 학생들을 가르치는 학관 또는 지방 향교에 파견되는 교관으로 보통 문과 출신 참상 종6품은 교수, 참하 종9품은 훈도, 생원 ․ 진사는 교도로 불렸다고 한다. 김 교관의 경우는 이 가운데 어떤 관직을 지냈는지는 알 수 없다. 다만 발급자인 이만운이 상대에 대해 자신을 '戚從'이라고 표현 한 것으로 보면 수취자는 혼반관계가 있는 집안의 종형제 뻘 되는 인물이라는 점 정도만 파악할 수 있다.

본문 중간에 등장하는 '서산'이라는 인물은 중국 남송 시기의 학자였던 眞德秀(1178~1235)이다. 그의 자는 景元, 호는 서산, 복건 浦城 사람으로, 朱子의 嫡傳이다. 저서로 대학연의, 서산갑을고, 대월갑을고, 四書集編, 文章正宗, 政經, 心經 등이 있다. 이 편지를 통해 아마도 발급자가 수취자인 상대에게 일전에 어떤 글에 관하여 의문 났던 점을 물어 본 듯하며, 수취자는 이에 대하여 발급자에게 편지로 자신의 의견을 진덕수의 독서기를 인용하며 전달했던 정황이 있었던듯하다. 따라서 발급자는 수취자에게 전거가 되는 그 서적을 보내달라고 요청을 하고 있다.

이 외에도 이 편지를 통해 당시 흉년이 든 상황이었다는 것을 알 수 있다. 또한 피봉의 봉합처에 착명 대신 '稽顙謹封'을 적고 있고, 본문에서 맨 첫머리에 '稽顙'이라는 용어를 쓰고 있으며, 자신의 감정 표현에서도 보통 喪主가 쓰는 용어인 '哀'를 쓰고 있다. 그리고 편지를 '疏'라고 하고 있으며, 상대에게 자신을 '罪' 또는 '罪人'으로 표현하고 있는 점, 편지 말미에 '荒迷'라는 용어를 쓰고 있다는 점 등을 미루어 보면 이 편지의 발급인인 이만운은 당시 부모의 상을 당한 상황으로 미루어 짐작할 수 있다. 그러나 양친 가운데 누구의 상인지는 이 자료를 통해서는 알 수 없다.

또한 이 편지는 回文의 형식으로 이루어 져 있어서, 읽는 순서는 처음 우측에서 약 1/3 지점인 '계상'에서부터 내용이 시작 되어 좌측으로 전개된다. 그리고 좌측 상단에 가로로 쓰인 '下照 答疏上'으로 이어지며, 마지막으로 맨 우측에 연월일과 발급자의 성명을 기재 한 부분 순서로 보면 된다. 그리고 약 11번의 대두 및 격자를 사용하고 자신에 대한 호칭은 비교적 작은 글씨를 써서 상대에 대한 존경을 표현하였다.

『朝鮮時代 簡札 書式 硏究』, 金孝京, 한국학 중앙연구원 박사학위논문, 2005

『漢文書札의 格式과 用語 硏究』, 朴大鉉, 영남대학교 박사학위논문, 2009

1차 작성자 : 김동현