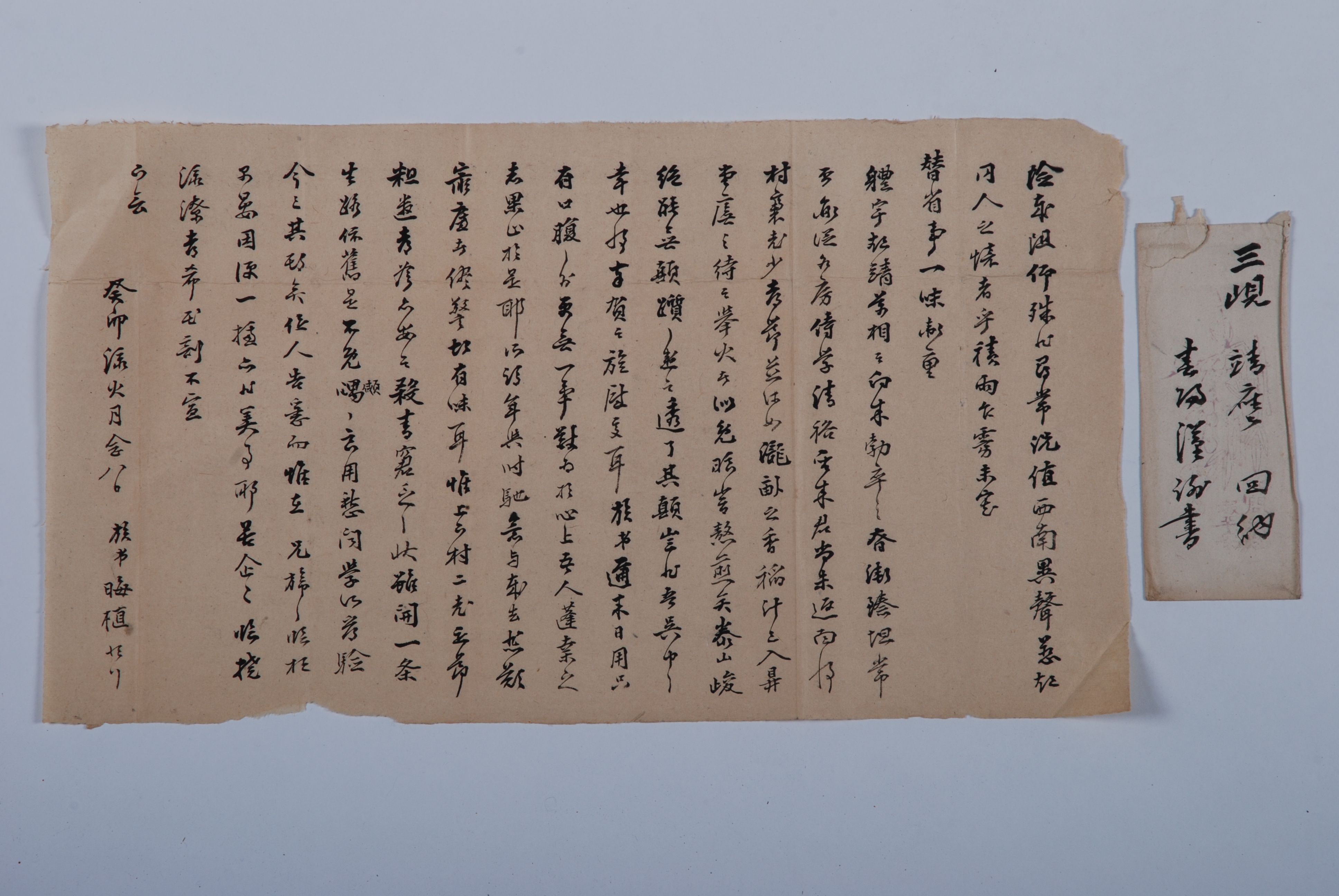

1903년 유회식(柳晦植) 서간(書簡)

1903년 7월 28일, 봉화에 사는 유회식이 안동 삼현에 사는 전주 유씨 삼산종가의 어른이 보내온 편지에 답장한 것이다. 그래서 이 편지는 그 동안 소식을 알지 못해 안타까웠던 마음을 전하는 것으로 시작된다. 발신자는 소식이 끊어진 데다 수신자가 있는 곳에 이상한 일이 일어났다는 소리를 듣게 되어 몹시 궁금했다고 했다. 이어서 수신자의 안부와 함께 그 자제들, 그리고 특히 성래라는 사람이 일을 마치고 돌아왔는지에 대해 물었다. 그리고 안부는 마을의 노인과 아이들에게까지 이어졌다가 수신자의 덕을 칭송하는 데까지 이어졌다. 그 다음으로 발신자는 자신의 근황을 전했다. 자신은 먹는 것 외에 마음에 한 가지 일도 꾀하는 것이 없으며, 형편이 어려워 보리죽으로 연명하는 어려운 형편 때문에 배워서 그 징험을 보이는 일은 이제 그 기약을 그만두게 되었다는 말까지 하였다. 그러면서 수신자가 한번 왕림하여 이러한 일들을 한번 토로할 수 있기를 기대한다는 말로 끝을 맺었다.

이 편지의 겉봉을 보면, 안동의 삼현에 사는 수신자가 먼저 봉화에 사는 발신자에게 편지를 보내 발신자가 그 답장으로 이 편지를 보낸다는 것을 알 수 있다. 그리고 편지의 말미에 발신자는 자신을 "족제"라고 한 것을 보면 수신자가 발신자의 일족이면서 손윗사람이라는 것 또한 알게 된다. 이 편지의 내용으로 볼 때 발신자가 자신의 처지를 숨김없이 모두 말한 것을 보면 평소에 아주 친하게 지내며 흉금을 터놓고 지낸 사이로 짐작된다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환