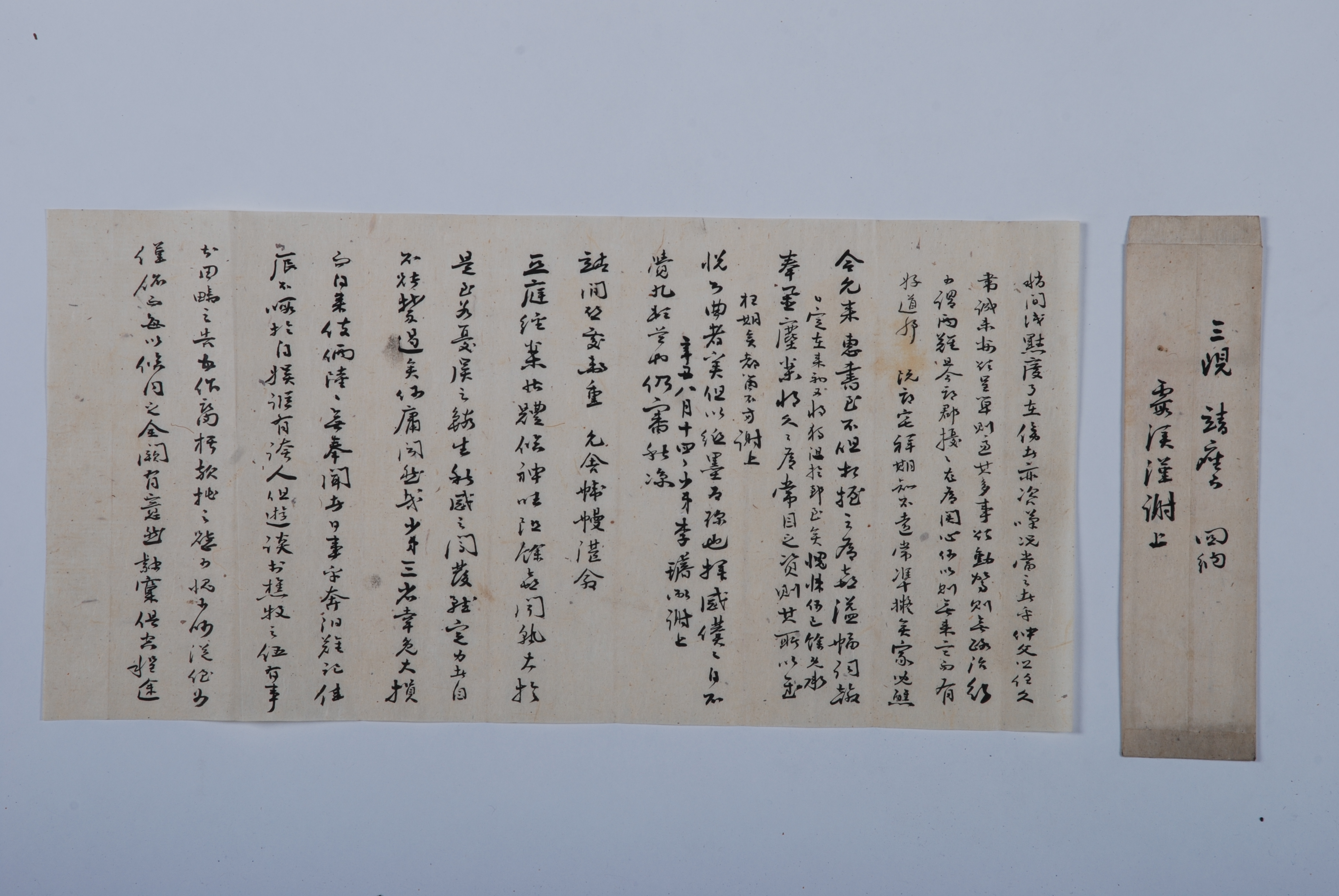

1901년 이선필(李璿弼) 서간(書簡)

1901년 8월 14일, 이선필이 전주 유씨 삼산종가에 있는 어른에게 일상의 안부를 여쭈고 소식을 전하는 편지이다. 그런데 이것은 수신자의 아들이 발신자에게 전해준 편지에 대한 답장이기에 먼저 수신자의 아들이 전해준 편지에 대한 소감으로부터 시작된다. 그 편지에 대한 소감을 전하면서 수신자의 안부를 물었다. 가을을 맞이해서 수신자의 근황과 건강, 그리고 수신자의 혈연인 아들이며 작은아버지 등의 안부를 보내온 편지로 알게 되어 기쁘다고 하였다. 이어서 발신자는 자신의 소식을 전했다. 가을의 정취에 마음을 다잡기가 힘들지만 자신은 하루 세 번 반성하는 것으로 다행히 크게 손상되는 것은 면할 수 있었다고 하였다. 그러나 발신자는 겸손의 말로 자신의 기량이 모자라서 남에게 과시할 것이 있으며, 주변 사람들과 쓸데없는 농담이나 하고, 논밭이나 가는 것을 일삼으며 썩어가는 졸렬한 모습이 부끄러워 웃을 뿐이라고 하였다. 이어서 수신자는 자신의 주변 사람들의 소식을 전했다. 종질녀와 향임을 맡고 있는 둘째아버지, 그리고 숙부의 소식을 전하면서 자신은 집안 아이의 혼례 날이 다음 달로 정해져 수신자의 고을에 가지 못하니 만나서 이야기하기로 하고 이만 답장을 올린다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지의 겉봉을 보면 수신자가 관직에 있지 않고 있다는 것과 이 편지가 앞에서 말한 것처럼 수신자의 편지에 대한 답장이라는 것을 알 수 있다. 그리고 편지의 말미에 발신자는 자신을 소개한 것을 보면, 수신자와는 적어도 인척 관계가 아니라는 것을 알 수 있다. 하지만 편지의 내용을 보면 서로가 서로의 집안에 대해 잘 알고 있을 만큼 친하게 지낸다는 것을 알 수 있다. 따라서 전체적인 내용으로 볼 때 이 편지는 친밀한 사이에 주고받는 전형적인 모습을 보이고 있다고 할 수 있다.

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환