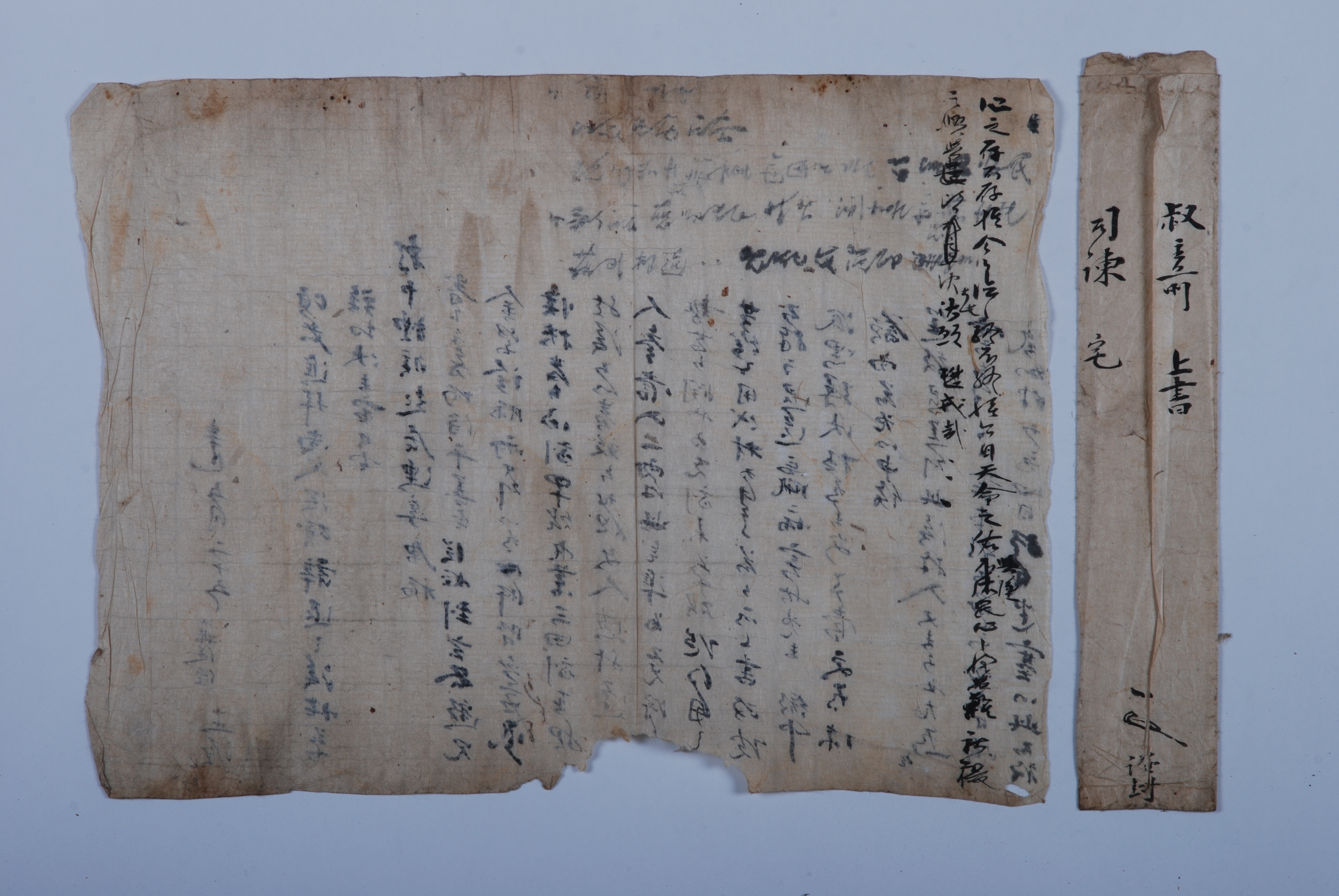

1761년 5월 25일, 柳正源이 叔父의 上疏文과 관련된 여러 정황들을 알리는 내용의 편지이다.

1761년 5월 25일, 柳正源이 叔父의 上疏文과 관련된 여러 정황들을 알리는 내용의 편지이다.

이 편지는 발신자가 수신자를 지난번에 절하러 가서 만날 때도 여유 있는 만남이 되지 못했다는 안타까운 마음을 전하는 것으로 시작된다. 이어서 수신자가 辭退한 뒤로 서글퍼지도록 사모하는 마음이 간절했다며 발신자는 수신자에 대한 자신의 마음을 전했다. 그러면서 수신자가 최근 들어 고요히 지내는 가운데 체후와 기거가 여전히 건강하고 복된지, 그리고 집안의 가족들도 두루 평안한지 안부를 물었다. 발신자는 수신자가 자신에게 숙부가 되기 때문에 자신의 근황을 전하기 전에 먼저 친척들의 소식을 전했다. 그에 따르면 從姪이 玄谷에 도착해서 醫員 金氏를 만나서 이틀간에 걸친 진맥을 했다고 했다. 그 결과 종질은 肝과 腎臟의 血分이 쇠약해져 風病이 생기는 것을 도와다고 하면서 湯劑 40첩과 丸藥 서너 첩을 잇달아 먹은 후에 효험을 볼 것이라고 의원이 말했다고 하였다. 그런데 그 탕제에는 人蔘도 2兩 정도 들어가야 하는데 수량만큼 구할 수 없는 형편이라 매우 안타깝다는 말로 약값을 데기에 넉넉지 못한 형편을 전했다. 그래서 먼저 탕약 수십 첩을 조제해 와서 형편에 따라 쓰고 그 나머지는 대체 재료를 쓸 예정이라고 했다. 다음에는 화재를 바꾸어 숙부의 상소문에 대해 언급했다. 그에 따르면 전날에 올린 글은 承政院에서 받지 않아 다시 돌려보냈다고 했다. 그것은 그 글을 올린 당사자가 여위고 병든 실상이 아직 전해지지 않았기 때문이라고 했다. 그리고 발신자 자신도 입을 다물고 가만히 웅크리고 엎드려 있으려니 마음이 아주 편안치 못하다고 했다. 그래서 발신자가 다시 까닭을 말하여 알아듣도록 해야 할 것이라고 했다. 하지만 전에 이미 관계자에게 단단히 타일렀는데도 經筵에서 물리쳐 보냈으니, 차후에 거두어 받아들이는 것도 꼭 그렇게 될 것이라고 확신할 수 없다고 했다. 사정이 이렇다보니 더욱 걱정스럽고 막막하니 어떻게 해야 하겠느냐며 발신자로서도 달리 손쓸 수 있는 방도가 없어 답답한 심정을 토로했다. 발신자는 다시 화재를 바꾸어 글에 대해서는 본래 留念을 하고자 했다고 하였다. 이 말은 수신자가 발신자에게 어떤 글을 부탁하고, 발신자는 이 부탁에 대해 잊지 않고 있었다는 것이다. 그런데 발신자는 며칠 동안 어지러운 기운이 더 퍼져서 조금만 마음을 힘들게 해도 종일 정신이 혼미하고 꽉 막힌다고 했다. 이 때문에 감히 생각을 얽어 놓을 수가 없어 고민이 된다고 했다. 그러면서 朝紙(승정원에서 처리한 일에 대한 기록)와 疎草(상소문의 초고)를 보냈으니 본 뒤에 돌려주는 것이 어떻겠느냐고 했다. 이 말에 따르면 수신자가 발신자에게 부탁한 글은 바로 조지와 소초인 것으로 짐작된다. 그러면서 발신자는 右議政이 경연에서 "선비들을 위무하고 嶺南의 명망 있는 선비를 편안케 하기를 기약하려면, 무릇 벼슬자리가 나기를 기다렸다가 등용하는 것이 옳을 듯합니다."라고 아뢰었다는 말을 했다. 이어 마지막으로 남은 이야기는 많지만 장사치 편에 이 편지를 전하게 되어 이렇게 간단히 써서 보내며 이만 줄이니 굽어 살펴주기를 바라면서 글을 올린다는 말과 함께 편지의 끝을 맺었다.

그런데 편지의 뒷면을 보면 추신으로 이런 글이 적혀 있다. "마음이 보존되느냐, 보존되지 못하느냐는 것, 지금 德이 외롭게 되느냐, 외롭게 되지 않느냐는 것, 지금 天命이 도울 것이냐, 실추시키느냐는 것, 民心이 따르느냐, 떠나느냐는 것, 社稷이 흥하느냐, 망하느냐는 것, 이 모두는 이것에서 결정됩니다. 삼가 힘써 도와주시기를 바랍니다." 이 글과 편지의 내용을 보면 수신자가 상소문을 올린 것은 무언가 중대한 일을 도모하기 위한 것이라는 것을 느끼게 한다. 하지만 이 편지만으로는 그 일이 무엇인지를 알 수 없다.

이 편지가 쓰인 辛巳年(1761)은 유정원이 大司諫에 제수되던 해이다. 이는 그가 조정에서 상당한 영향력을 행사할 수 있던 시기라는 것을 의미한다. 아마도 그렇기 때문에 숙부는 그의 영향력에 힘입어 자신의 상소문이 받아들여지기를 바랐던 것으로 짐작된다. 하지만 편지의 내용으로 볼 때 그 일에 유정원의 힘이 미치는 것이 한계가 있었던 것으로 판단된다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

『三山集』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환