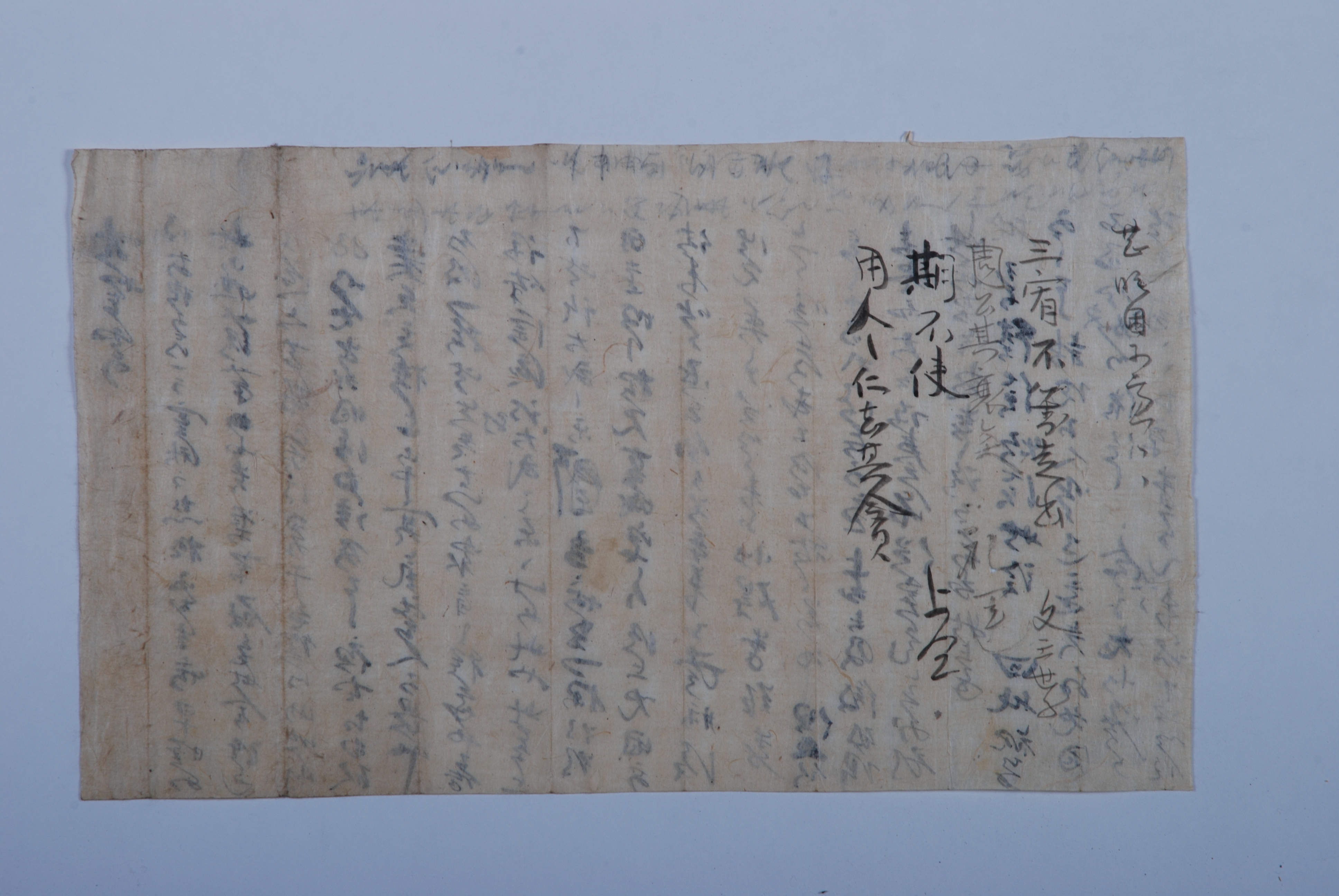

1751년 여름, 柳正源이 자식들에게 생활에서의 여러 가지 當付의 말과 자신의 近況 등을 전하는 내용의 편지이다.

1761년 여름, 柳正源이 자식들에게 생활에서의 여러 가지 當付의 말과 자신의 近況 등을 전하는 내용의 편지이다.

이 편지는 수신자가 보내온 편지를 보고 편안히 지낸다는 소식을 알게 되어 기쁘다는 말로부터 시작된다. 하지만 아버지인 발신자는 수신자인 자식들을 염려하여 집안이 습한데 날씨가 극도로 더우면 병이 나기 쉽다는 염려의 말을 전했다. 발신자의 염려는 심한 가뭄 때문에 계속되었다. 먼저 그 가뭄으로 산야와 밭두렁에는 채소가 귀할 것이라고 했다. 이어서 수신자인 자식들이 채소를 싫어하는 기색을 잠시 접어두더라도 이 가뭄을 겪어나가는 길이 또한 아주 힘들 것이라고 했다. 그래서 발신자는 수신자에게 약간의 고기반찬을 사다가 입맛을 돋우어 주면 좋겠다는 조언을 했다. 그리고 이번에는 明이라는 이름을 가진 아이를 지적하여 밖에 나갔다가 돌아온 후에는 마땅히 돌아왔다는 말씀을 드려야 한다며 평소 아이의 잘못된 행동을 고칠 것을 당부했다. 다음에는 밤에 시원함을 취하려고 절대 오랫동안 누각 위에 있어서는 안 된다고 경고했다. 그 이유를 발신자는 산속의 차가운 기운이 사람을 엄습하는 것이 무섭기 때문이라고 했다. 이어서 그럴 듯하게 지어낸 것을 한번 접하게 되면 모두 옛날의 뜻을 잃어버리고 마치 여러 盲人들이 코끼리를 더듬는 것과 같이 된다는 말을 했다. 이 말을 한 것은 아마도 수신자가 보낸 편지에 발신자에게 이러한 생각을 갖게 하는 어떤 행동을 보였기 때문인 것으로 짐작된다. 다음에는 발신자가 大武의 音樂에 대해 설명했다. 그에 따르면 탄식하면서 깊은 情과 懷抱를 드러내며 길게 소리를 늘이며 노래하는 것을 대무의 음악이라고 했다. 그러면서 이 조목의 위아래가 모두 대무의 음악을 논한 것이라고 했다. 발신자가 이러한 말을 한 것은 수신자가 보낸 편지에 대무의 음악과 관련된 것을 물었기 때문인 것으로 판단된다. 다음으로 발신자는 수신자인 자식들에게 당부의 말과 질문에 대한 답변을 마친 후에 자신의 근황을 전했다. 발신자는 병세가 매한가지라 遠坡라는 곳으로 가는 것을 계기로 眞城에 있는 醫員을 불러서 만나고자 한다고 했다. 그리고 洛上에 사는 아이가 참으로 차분하였는데 어제 찾아왔다가 오늘 물러가기를 청했다고 했다. 이어서 발신자는 여러 사람이 몰려서 온다면, 자신은 진맥한 후에 葬事를 볼 것이고, 만일 내일 온다면, 거리끼는 점이 있어서 움직이기 어려울 듯하니 6일 새벽에 떠나면 아마도 下棺 전에 닿을 수 있지 않겠느냐고 했다. 이 말로 미루어 볼 때 발신자가 원파라는 곳으로 가는 목적은 장례에 참석하려는 것이고, 수신자가 언제 어떻게 오느냐에 상황이 달라질 것이라는 것을 말하고 있는 것으로 짐작된다. 발신자는 다시 화재를 바꾸어 자신의 辭職書에 대한 이야기를 했다. 발신자가 올린 사직서는 아직 임금에게 上奏되기 전이라 기한이 아직 다하지 않았는데도 大臣이 윗사람의 귀에 들어가기를 재촉하는 것이 참으로 뜻밖이라고 했다. 이는 곧 발신자의 사직서가 뜻한 대로 처리가 되지 않을 것이라는 의미이다. 그래서 발신자는 이러한 병세를 생각한다면 임금의 부름에 나아갈 길이 없다고 했다. 그러면서 앞서 올린 글에 대한 批答을 아직 받지도 못했는데 연이어 번거롭고 버릇없이 굴어서는 안 되고, 임금의 비답을 기다리며 형세를 살펴서 처신을 해야 할 것이라며 조급함을 경계하는 말을 했다. 이 말에 이어 발신자는 장례원의 하인을 어제 돌려보냈다고 했다. 이것은 사직서와 관련해서 장례원에서 심부름을 보낸 것으로 짐작되며, 그 하인이 전하는 소식이 사직서의 처리가 발신자의 의도대로 되기 어렵다는 것이었을 것으로 여겨진다. 그래서 발신자는 관직에서 물러나게 하는 것이 본디 쉽지 않으니, 지금 새삼스럽게 해임의 명을 내려주도록 재촉할 수 없다는 말을 했다. 하지만 사직서의 처리가 유달리 길어지다 보니 긴 시간을 헛되이 보내는 것 같아 매우 답답하다며 발신자는 자신의 심정을 토로했다. 이어서 다시 화재를 바꾸어 相潭의 査兄이 어제 來訪을 했다고 하였다. 그 사형은 鄕任에서 아직 遞職되지 않아 府中에 와서 여러 날을 머물기 때문에 발신자가 연이어 찾아갔다가 돌아올 것이라고 했다. 그리고 庶母는 그저께 돌아갔다는 말과 함께 守直에게 단단히 일러두기는 했으나 노비들의 행태가 염려된다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

그런데 발신자는 追伸의 형식으로 禮記 「文王世子」에 나오는 "세 번 용서하라고 함에 이르러 대답하지 않고 달려 나갔다."는 구절을 비롯해, 「禮運에 나오는 세 구절 "주공의 가르침이 쇠미해졌구나.", "기한 동안 부리지 않는다.", "어진 사람을 쓰고 그 탐욕스러운 사람을 버려야 한다."라는 것을 덧붙였다. 이것은 아마도 자식들에게 그 뜻을 새겨 교훈으로 삼기를 바라는 아버지의 마음을 나타낸 것으로 짐작된다.

이 편지는 서두에 "兒輩寄"라고 하여 아버지가 아이들에게 붙이는 것임을 나타내고 있다. 하지만 이 편지를 붙이는 아버지가 누구이고, 이를 받는 아이들이 누구이며, 심지어 언제 쓴 것인지가 전혀 나타나 있지 않다. 하지만 이 편지가 그 所藏處인 三山宗家에 유정원의 편지들 속에 포함되어 있다는 사실을 고려하면 발신자는 유정원이고, 수신자는 그의 자식들이라는 것을 알 수 있다. 그리고 이 편지 속에 장례원의 하인이 그를 찾아와 돌려보냈다는 이야기가 나온다. 이것은 유정원이 장례원을 맡고 있다는 것을 의미한다. 그렇다면 이 편지는 그가 1760년 장례원 판결사에 제수되었으나 사직한 때 작성되었다는 것을 알 수 있다. 그런데 그 관직에 제수된 것이 12월이기 때문에 실제로 이 편지가 작성된 해는 1761년이 된다고 할 수 있다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

『三山集』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환