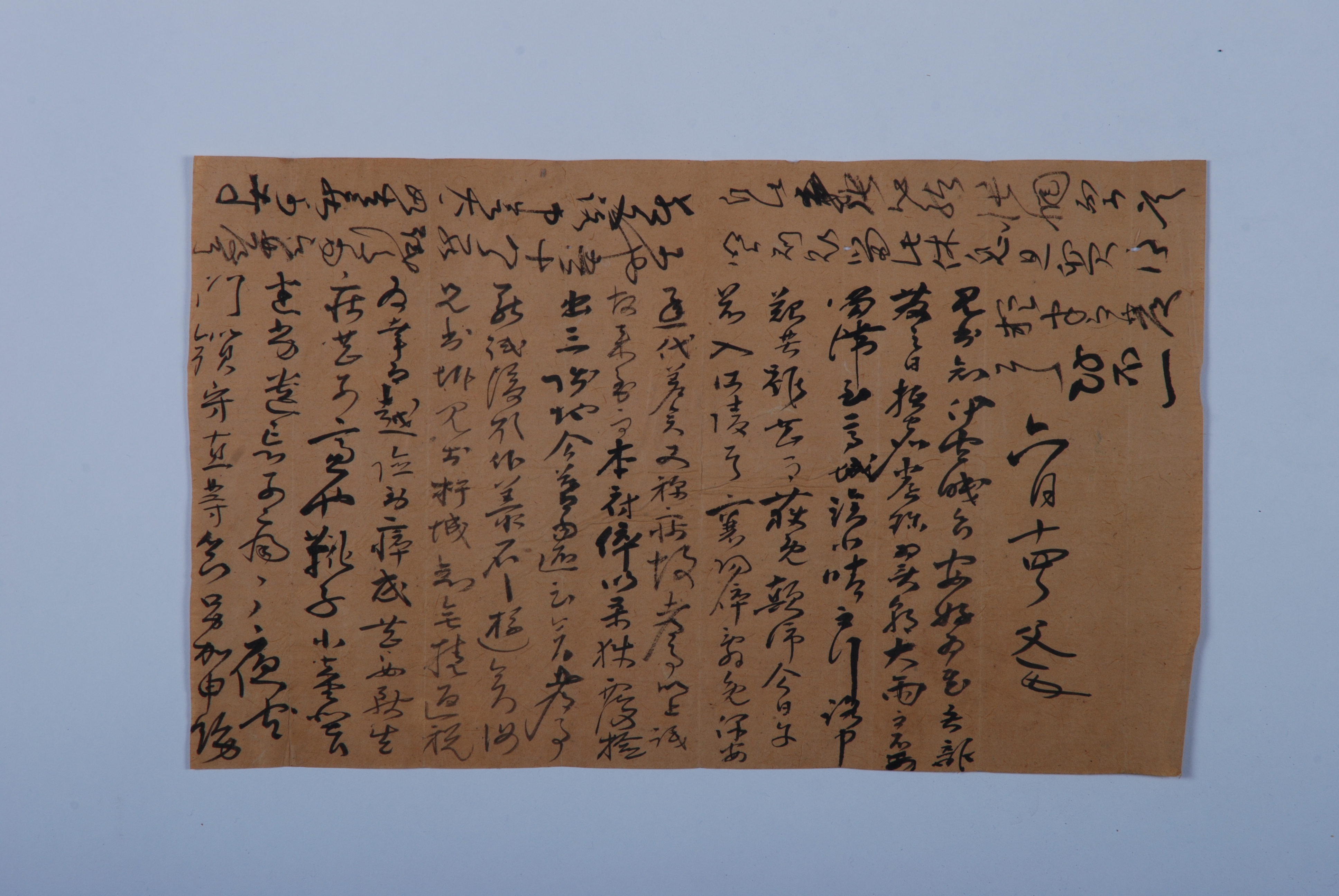

1755년 6월 14일, 柳正源이 東堂試官으로 江陵에 간 사이 아들에게 任地의 관리를 당부하는 내용의 편지이다.

1755년 6월 14일, 柳正源이 東堂試官으로 江陵에 간 사이 아들에게 任地의 관리를 당부하는 내용의 편지이다.

이 편지는 수신자가 보내온 편지를 봤다는 말로부터 시작된다. 거기에는 수신자가 잠자리와 음식이 평안했다고 하고, 그것을 본 발신자는 알게 되어 위안이 되었다고 했다. 그러면서 발신자는 자신의 근황을 전했다. 그는 떠나오던 날 어느 곳에 묵었는데, 이튿날 아침 큰비가 내렸다고 했다. 그런데 더 이상 그곳에 머물며 지체할 수가 없어 길을 떠났다가 馬城이라는 곳에 이르러 날이 잠시 개기를 기다렸다가 다시 떠났다고 했다. 이렇게 비가 많이 내려 도중에 고생이 비록 심했지만 엎어지고 자빠지는 곤경은 면했다고 하였다. 그렇게 하여 발신자는 이 편지를 쓰는 날 오전에 목적지인 강릉에 들어왔다고 했다. 그런데 당시 강릉은 이웃하는 고을인 襄陽의 守令이 대신 맡고 있었으나 그가 사임을 하여 保安丞이 대행하고 있었다고 했다. 그런데 그 보안승마저 병을 핑계로 나오지 않았다고 했다. 그 이유는 都事 이상의 試官이 도착하고, 本府의 수령은 살인사건의 2차 檢屍를 위해 三陟으로 나갔다가 이 편지를 쓰는 날의 저녁쯤에야 돌아올 거라는 것 때문이라고 했다. 이 말은 임시 수령의 임무를 맡은 보안승이 자기들보다 高官인 사람을 접대하는 것이 부담스러워 자리를 피한 것이라는 의미였다. 발신자는 이어서 같은 시관인 도사가 과거시험을 마친 후에 叢石亭을 유람하고자 한다는 사실을 알렸다. 다음에는 화재를 바꾸어 수신자의 형이 보낸 편지를 秆城에서 열어보고 무사히 돌아갔다는 것을 알고 다행이라 여겼다고 했다. 그러나 수신자의 형이 험준한 산을 넘느라 고생이 몹시 심해서 반드시 병이 생길 것 같이 매우 걱정스럽다는 말도 덧붙였다. 이어서 발신자가 官服과 함께 신을 靴子를 심부름하는 아이들이 흐리멍덩하게 보내는 것을 잊어버려 아주 통탄스럽다고 했다. 그러면서 다시 화재를 바꾸어 야간의 문단속과 守直의 항목을 따로 단단히 타일러 경계하는 것이 좋겠다는 말을 했다. 이것은 발신자가 자신의 임지를 떠나 있는 동안 그곳을 잘 관리하기 위해 특별히 힘을 써야 할 곳을 지적한 것이었다. 이어서 발신자는 이 편지를 쓰던 날로부터 4일 뒤인 18일 과거시험이 끝나면 곧바로 출발할 것이라고 했다. 그리고 작은아버지가 도중에 크게 병이 나지 않아 다행이지만, 발신자는 이런 마음속의 생각들 때문에 근심걱정으로 말할 수 없을 정도로 경황이 없다고 하면서 내일은 이곳에 머물면서 휴식을 하고자 한다고 했다. 마지막으로 양식으로 쓸 쌀을 사들여서 흉년의 백성들을 구제해야 한다는 말과 함께 나머지는 하나하나 다 쓰지 못하고 이만 줄인다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지는 그 자체만으로 보면 구체적인 발신자와 수신자를 알 수 없다. 다시 말해서 이 편지의 말미에 발신자가 자신을 "父"라고만 하고 있어, 이것이 아버지가 아들에게 보내는 편자라는 것은 알지만 그 이상은 알 수 없다는 것이다. 또한 이 편지에는 年度를 나타내는 干支가 적혀 있지 않아 정확한 작성 년도를 알 수 없다. 그러나 이 편지와 관련된 몇 가지 사실들을 살펴보면 수·발신자가 누구인지 그리고 언제 작성된 것인지 짐작하는 것은 그다지 어렵지 않다. 먼저 이 편지는 그 所藏處인 三山宗家의 여러 문서들 가운데 유정원의 편지 묶음 속에 있다는 것이다. 그리고 유정원의 行狀을 보면 1755년 동당시관으로 강릉에 다녀왔다는 기록이 있다. 이 사실들을 통해서 보면, 이 편지는 유정원이 通川郡守로 있던 1755년 동당시관으로 강릉에 가면서 비게 된 임지를 잘 관리하라고 아들에게 당부하는 것임을 알 수 있다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

『三山集』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환