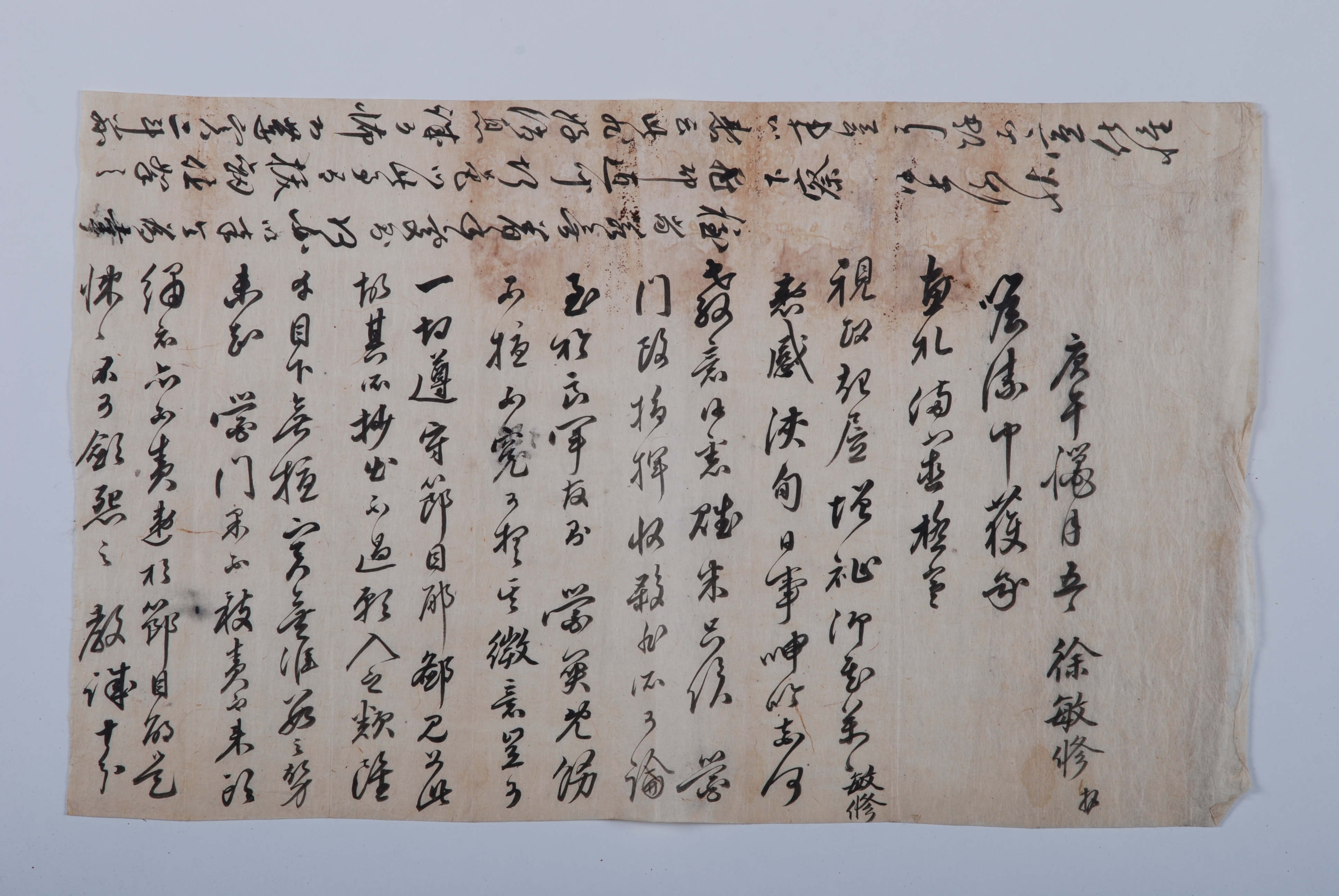

1750년 12월 5일, 徐敏修가 慈仁縣監을 맡고 있는 柳正源으로부터 稅金으로 거두는 쌀에 대한 질문을 받고 그에 대해 답하는 내용의 편지이다.

1750년 12월 5일, 徐敏修가 慈仁縣監을 맡고 있는 柳正源으로부터 稅金으로 거두는 쌀에 대한 질문을 받고 그에 대해 답하는 내용의 편지이다.

이 편지는 문의한 것에 답장의 것이기에 먼저 수신자가 보낸 편지에 대해 언급했다. 그래서 발신자는 수신자를 그리워하던 중에 보낸 편지를 받았다고 하였다. 그러면서 그 편지로부터 지독한 추위 속에서 政務를 보고 생활도 하지만 많은 복을 받고 있다는 것을 알고 많은 위로가 되었다고 하였다. 이어서 발신자는 감기가 들어 열흘이 넘도록 날마다 신음을 하고 있었다며 간단히 자신의 근황을 전하면서 곧장 본론으로 들어갔다. 발신자는 수신자가 편지로 말씀하신 뜻을 잘 알았다고 했다. 그 말씀이란 세금으로 거두어들이는 쌀에 대한 것이며, 그에 대한 것은 監營에서 다시 지시를 내려주기를 기다리고 있으며, 모두 거두어들이는 것은 논할 바가 아니라고 발신자는 말했다. 발신자가 한 말들을 통해서 보면, 세금으로 쌀을 거두는 일이 여의치 않은 상황에서 이를 어떻게 처리하는 것이 좋으냐를 수신자가 묻고, 이에 대해 모두 거두어들이는 것은 논할 수 없을 만큼 상황이 좋지 않다고 발신자가 대답한 것으로 짐작된다. 이어서 발신자는 良軍官에게 감영에서 關文으로 단단히 타일러서 경계토록 하여 불안하게 하거나 원통해 하지 않게 하였다고 말했다. 이 말은 세금을 거두는 사람들로 짐작되는 양군관이 무리하게 세금을 거두지 못하도록 감영에서 관문으로 지시를 내려 세금을 거두는 일로 백성들이 불안해하거나 원통해하는 일은 없다는 뜻으로 판단된다. 그 다음에 발신자는 그 자세한 뜻을 생각해 볼 수는 있으나 節目을 모두 준수할 수는 없다는 것이 그 자신의 소견이라고 말했다. 이 말은 수신자가 세금을 거두는 어떤 방법을 제시했고, 그 방법은 나라에서 세금을 거두도록 정해놓은 절목과 배치된다는 것을 가리키는 것으로 짐작된다. 발신자가 다음으로 한 말은 골라서 뽑아낸 것은 들이기를 원하는 부류에 지나지 않는다고 했다. 이 말은 세금을 거두어들이는데 그 대상자를 골라서 뽑아낸 사람은 임의로 그렇게 한 것이 아니라, 그 대상자들이 스스로 납부하기를 원한 것이라고 의미이다. 이렇게 조심스럽게 세금을 거두기에 비록 지금에 있어서는 동요가 없다고 하더라도, 실제로 거두어야 할 세금이 있는데 그 수량에 맞추고자하는 노력이 없으면 감영에서 叱責을 할 것이며, 암행어사는 절목을 지키지 않은 것을 問責할 것인데, 이것이 매우 두렵다고 발신자는 말했다. 그러면서 백성들의 원망을 사는 일을 해서는 안 된다는 가르침은 참으로 대단히 온당하다는 말을 덧붙였다. 이것은 수신자가 세금을 거두는 방법이 오로지 정해놓은 절목에만 따르는 것이 아니라, 백성들의 형편을 살펴서 거두려는 것이기에 위로부터는 문책의 염려가 있지만, 백성들에게는 대단히 적절한 방법이라는 의미로 받아들여진다. 이어서 발신자는 京畿 지역의 고을에서 이 일로 칼을 뽑아들고 패악한 짓을 저지르는 일이 일어날지도 모른다는 소문이 있어 두렵다는 말을 했다. 이는 세금을 거두는데 있어서의 어려움이 수신자가 다스리는 지역에 한정된 것이 아니며, 또한 이로 인해 백성들의 소요가 일어날 가능성이 있다는 의미를 수신자에게 전하고자 하는 것이었다. 그리고 마지막으로 편지를 붙이는 인편에다 蓮實 2말을 보내드리며 나머지는 이만 줄이니, 수신자가 굽어 살펴주기를 바라면서 삼가 답하는 글을 올린다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지는 그 자체로만 보면 수신자인 유정원이 정확히 어떤 방법으로 세금을 거두려했는지 알기는 어렵다. 하지만 편지의 내용으로 볼 때 유정원은 백성의 편에 서서 가능하면 그들의 고통을 덜어주는 방향에서 세금을 거두려했다는 것을 알 수 있다. 이러한 사실은 여러 기록으로도 확인할 수 있다. 이 편지가 작성된 1750년에는 유정원이 자인현감으로 재직하고 있는 때였다. 그는 자인에 부임하여 먼저 농사와 蠶業을 장려하였다. 그리고 농가의 소들이 설사병에 걸려 죽자 관청의 재물로 다른 지방의 소를 구입하여 10가구당 1마리씩 배정하여 사육하게 하였다. 또한 백성들이 무거운 세금으로 고통을 당하자 관찰사를 면대하여 실정을 보고한 뒤 세금과 부역의 고통을 덜어주었다. 이 편지는 바로 유정원의 이러한 치적이 어떻게 이루어졌는가를 엿보게 하는 단서가 될 수 있다. 다시 말해서 이 편지는 유정원의 다른 치적과 마찬가지로 백성들을 사랑하고 아끼는 마음이 담겨져 있다는 것이다. 그래서 丁若鏞은 牧民心書에서 유정원의 사례를 자주 인용하였던 것이다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

『三山集』,

『안동, 결코 지워지지 않는 그 흔적을 찾아서』, 김성규, 한빛, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환