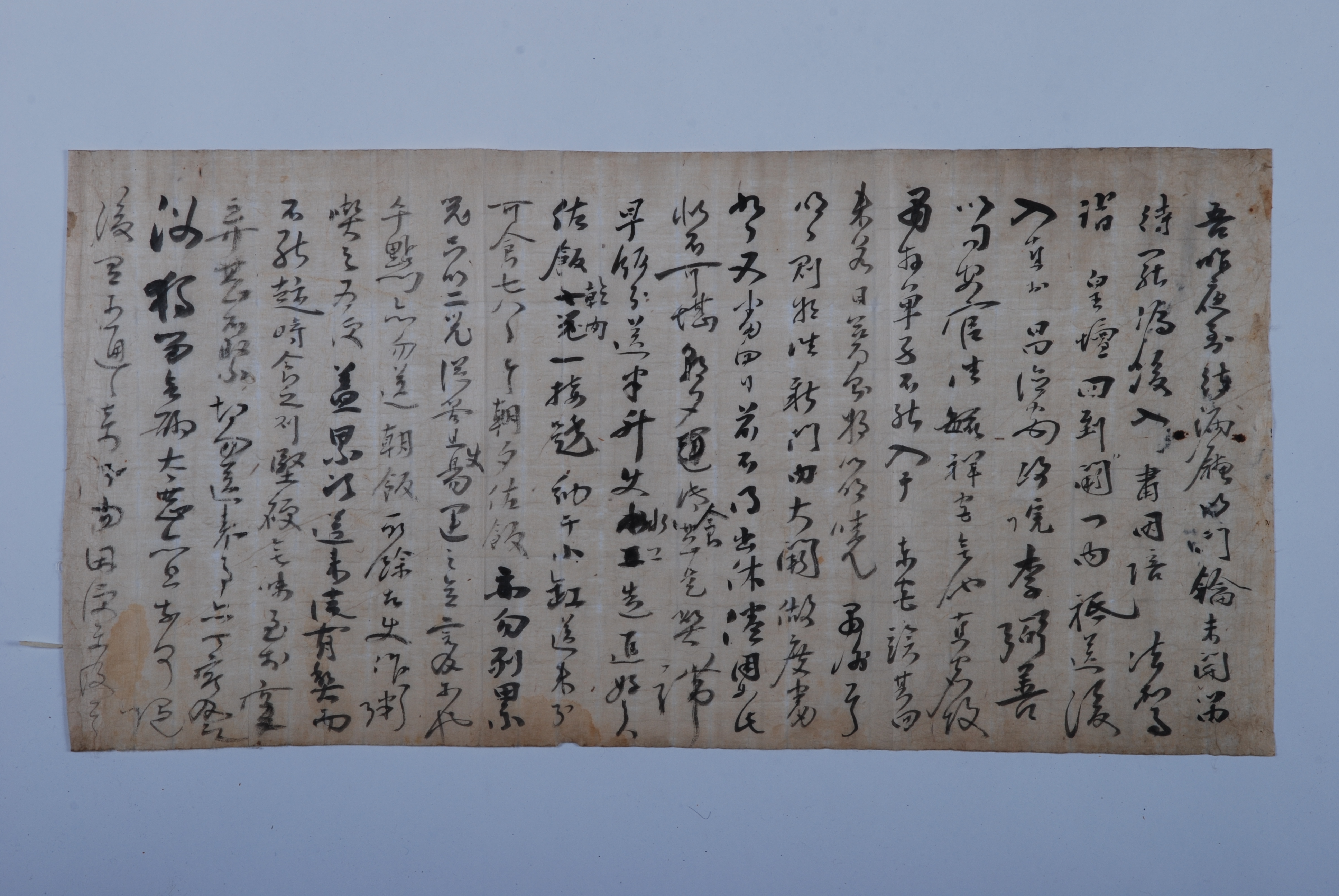

1735년, 柳正源이 承文院 權知副正字에 임명되어 대궐의 생활을 시작하면서 겪게 된 일들을 자세히 적어 보낸 편지이다.

1735년, 柳正源이 承文院 權知副正字에 임명되어 대궐의 생활을 시작하면서 겪게 된 일들을 자세히 적어 보낸 편지이다.

이 편지는 어젯밤 조정에 나가 조회에 참석할 때까지 기다리는 곳인 待漏廳에 도착했다는 말로 시작된다. 그러나 궐문의 자물쇠가 열려 있지 않아 발신자는 머물러 기다렸다가 통행금지의 해제를 알리는 罷漏 후에 대궐로 들어가 肅拜를 했다고 하였다. 그 다음에는 法駕에 탄 임금을 모시고 皇壇에 나아갔다가 대궐문 안으로 되돌아왔다고 했다. 그러고 나서 임금께서 수레를 타고 나가는 것을 공경하게 전송한 뒤 昌德宮에 있는 政院에서 入直을 했다고 하였다. 그때 함께 입직을 하던 사람은 李弼善이었는데 問安官으로 毓祥宮(英祖의 生母인 淑嬪 崔氏의 祠堂)으로 가서 다른 直宿者가 없었다고 했다. 그 때문에 肅拜單子를 東宮에 들일 수가 없어 이필선이 돌아오기를 기다렸다고 하였다. 그런데 만약 그대로 날이 저물게 되면 이튿날 새벽에 謝恩肅拜를 드려야 한다고 했다. 이렇게 입직을 하는 것이 다음 날에는 新門 안의 대궐에 가서 做度(새로 관직에 임명된 사람이 일정한 일수 동안 계속 입직하는 일)를 해야 하기에 9일 동안 또 다시 숙직을 서서 다음 달 4일 전에는 나가서 쉴 수가 없다고 했다. 이렇게 계속 숙직을 서서 피곤하기도 하고 고생스럽기도 하여 감당할 수 없다며 대궐 생활의 고충을 토로했다. 하지만 그 고충은 이 뿐만이 아니었다. 아침저녁으로 밥을 날라다 먹는 것은 아주 심한 폐단이라고 발신자는 지적하였다. 이 폐단을 고치기 위해서는 먼저 아침밥으로 반 되를 주되 보내되 水工으로 하여금 만들어 올리게 하는 것이 좋겠다고 하였다. 그 반찬은 작은 항아리에 넣어 보내오면 이레나 여드레를 먹을 수 있을 것이라고 했다. 그리고 아침저녁으로 올리는 佐飯(나물이나 해산물 따위에 간장이나 찹쌀 풀 따위의 양념을 발라 말린 것을 굽거나 기름에 튀겨서 만든 반찬으로 흔히 자반이라고 하는 것)은 여러 그릇에 벌여놓지 말고 그릇 두 개에 간소하게 놓아서 운반하기 쉽게 하는 것이 좋겠다고 하였다. 식사와 관련된 문제점의 지적은 계속되어 낮에 점심을 보내오지 말고 아침에 먹고 남은 것으로 죽을 쑤어 먹도록 하는 것이 편리할 것이라고 했다. 그 까닭은 여러 차례 식사를 보내오는 것이 괜히 폐단이 있는데다 때맞춰 음식을 먹지 못하면 굳어져 맛이 없어 공연히 버리는 지경에 이르기 때문이라고 했다. 그렇기에 아주 긴급하고 절실하지 않으면 보내오는 일을 하지 말도록 말해야 할 것이라고 했다. 발신자는 이렇게 처음 하는 자신의 대궐 생활을 자세히 언급한 뒤에 수신자에 대해 혼자 고향에 남아 따분하기 짝이 없을 것이라며 걱정을 했다. 하지만 그것은 어쩔 수 없는 일이니 나중에 서울로 내왕하는 인편이 있으면 답장을 해주기 바란다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지에는 발신자와 수신자는 물론 작성한 연도조차 적혀 있지 않다. 그러나 이 편지의 所藏處인 三山宗家에서 보관하고 있는 상태나 그 내용을 보면 어느 정도 짐작할 수 있다. 먼저 이 편지는 소장처인 삼산종가에 여러 통의 편지가 묶어져 있는데, 이것은 유종원의 것 속에 함께 들어 있다. 이것을 보면 이 편지의 발신자는 유종원이라는 것에 별다른 이의가 있을 수 없다. 다음으로 이 편지의 내용을 보면 대궐 생활을 처음으로 경험하는 사람이 그 내용을 소상하게 고향에 있는 사람에게 전하는 것이 분명하다. 그렇다면 이 편지는 유종원이 1735년 增廣文科會試에 급제하여 승문원 권지부정자로 관직생활을 시작할 때의 것이라고 추정할 수 있을 것이다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『古文書集成 四十四』 -安東 全州柳氏篇 1(水谷宗宅)-, 한국정신문화연구원, 1999

『全州柳氏大同譜』,

『三山集』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환