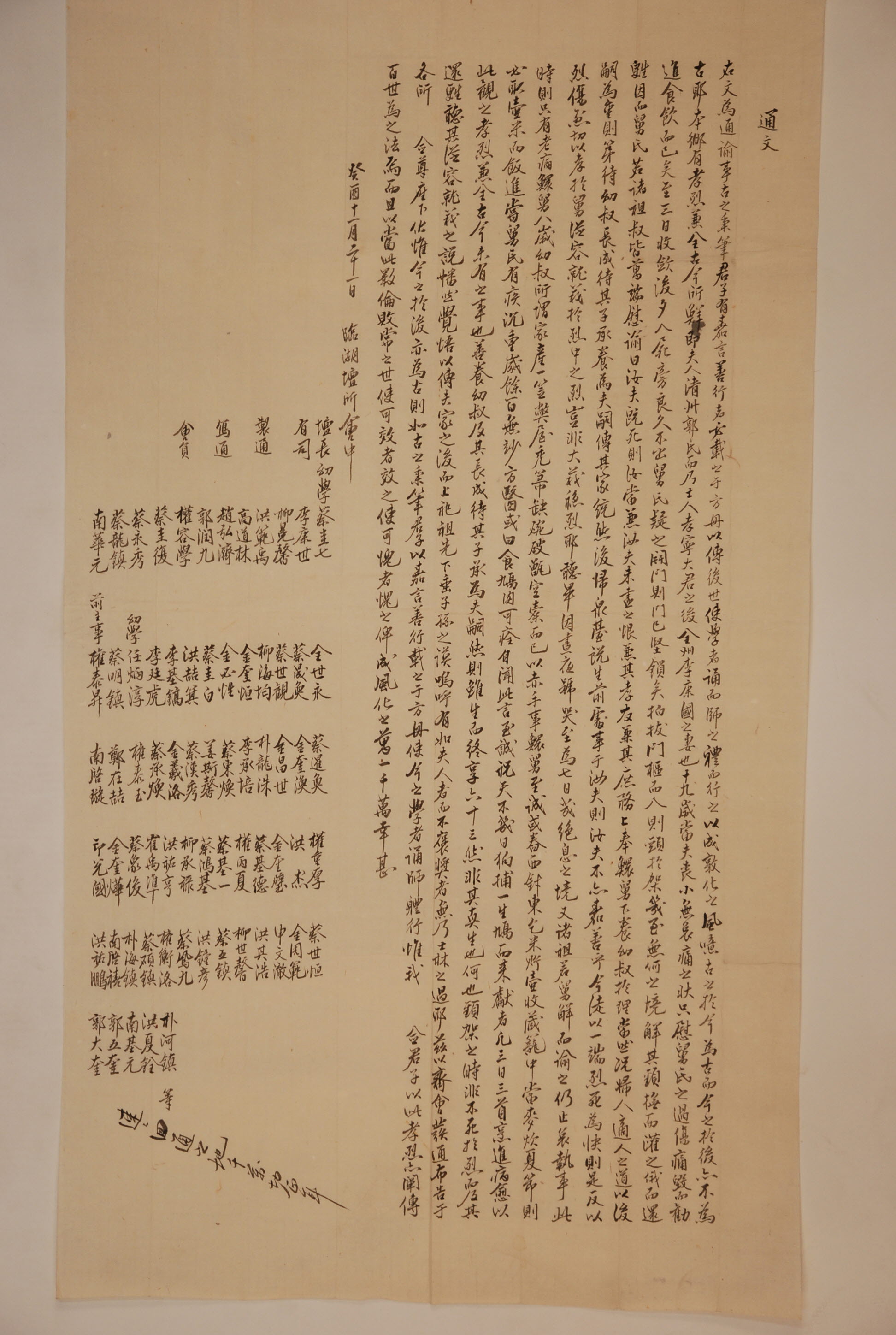

1933년 11월 21일, 李康國의 妻 淸州郭氏가 烈行과 孝行을 겸비하였기에 이를 褒賞하고 세상에 알려 풍속을 교화하도록 하자며 臨湖壇所 會中에서 玉山書院으로 보내온 通文

1933년 11월 21일, 李康國의 妻 淸州郭氏가 烈行과 孝行을 겸비하였기에 이를 褒賞하고 세상에 알려 풍속을 교화하도록 하자며 臨湖壇所 會中에서 玉山書院으로 보내온 通文이다.

이 통문은 먼저 옛날 붓을 잡은 군자는 아름다운 말이나 착한 행동을 하는 사람이 있으면 그것을 반드시 책에다 실어 후세에 전하여 배우는 사람으로 하여금 그것을 외워서 스승으로 삼고 예절로 행하게 하여 교화를 두텁게 하는 풍속을 이루었다는 말을 하였다. 그러면서 지금에 있어서 옛날이 옛날이지만, 훗날에 있어서 지금이 곧 옛날이 되지 않을 수 없으니, 옛날에 붓을 잡은 군자들이 한 것과 같은 일을 해야 한다고 했다. 그러면서 임호단소가 자리한 안동의 임하면에 고금에 드문 효행과 열행을 겸비한 이강국의 처 청주곽씨가 있다고 하였다. 이 통문은 청주곽씨의 효행과 열행을 다음과 같이 전하였다.

곽씨는 19세에 남편의 喪을 당했다. 그러나 그녀는 조금도 애통해 하는 모습을 보이지 않고 다만 지나친 傷心으로 몸을 훼손한 시아버지를 위로하며 음식을 올릴 뿐이었다. 그러고 나서 남편의 시신을 염한 후 3일째에 이르는 날 저녁에 시신이 모셔진 방에 들어가서는 오래도록 나오지 않았다. 시아버지가 의심이 들어 문을 열려고 했으나 문은 이미 굳게 잠겨 있었다. 문지도리를 뽑아내고 들어가니 곽씨는 시렁에 목을 매어 거의 어찌할 수 없는 지경에 이르렀다. 하지만 사람들은 목의 밧줄을 풀고 몸을 주무르고 물을 떠먹이자 문득 다시 살아났다. 그러자 시아버지를 비롯해 할아버지와 숙부들이 모두 온갖 말로 위로하고 달래며 이렇게 말했다.

"너의 남편은 이미 죽었으니, 너는 마땅히 너의 남편이 못 다한 恨을 함께 해내야 한다. 남편의 孝誠과 友愛를 함께 해내야 하고, 남편의 여러 가지 일들을 해내야 한다. 그러기 위해서는 위로는 홀로 된 시아버지를 봉양해야 하고, 아래로는 시동생을 양육해야 하는 것이 이치상에 있어 당연한 것이다. 게다가 아녀자가 다른 사람에게 시집을 가는 도리는 代를 잇게 하는 것을 중하게 여기니, 어린 시동생이 장성하기를 기다렸다가 그 자녀가 받들어 모실 수 있게 되면 남편의 後嗣로 삼아 집안의 계통을 전해야 한다. 그런 후에야 저 세상에 가서 생전에 처리한 일들을 너의 남편에게 이야기하면 너의 남편 또한 기뻐하며 훌륭하다 하지 않겠느냐? 지금 한갓 열행을 위해 죽는 것만을 흔쾌한 것으로 여긴다면, 이것은 도리어 열행을 손상시키는 것이다. 그러나 시아버지에게 효도하는 것을 의리로 삼아 목숨을 바친다면 열행 중의 열행으로 어찌 위대한 의리이며 절대의 열행이 아니겠느냐?"

집안의 어른들로부터 이러한 말을 들은 곽씨는 밤낮으로 서럽게 울다가 7일째가 되는 날에는 거의 숨이 멎을 지경에 이르렀다. 이에 집안의 어른들이 다시 이해시키고 달래자 그제야 슬픔을 그치고 일을 시작했다. 그러나 당시에는 단지 늙고 병들어 홀로 된 시아버지와 8살의 어린 시동생만 있었다. 그리고 이른바 집안의 재산이라고는 쓰러져가는 집 한 채에 온전한 살림살이라고는 없었다. 곽씨는 맨손으로 홀로 된 시아버지를 지극한 정성으로 섬겼다. 이쪽에서 방아 찧는 일을 하고 저쪽에서 바느질하는 일을 하며 쌀을 얻어다가 항아리에 넣어 대바구니에 저장해두었다가 보리가 익는 여름이 되면 항아리의 쌀을 꺼내 시아버지께 밥을 지어드렸다. 그런데 시아버지가 병이 들게 되어서는 나이가 이미 많아 아무른 묘방이 없었다. 그런데 의원이 비둘기를 먹으면 병이 나을 수도 있다는 말을 듣자 지극한 정성으로 하늘에 기도를 올렸다. 그러자 하루가 되지 않아 개가 살아 있는 비둘기 한 마리를 잡아와 받쳤다. 이렇게 하기를 3일 동안 세 마라의 비둘기를 삶아드리니 시아버지의 병이 나았다고 한다.

통문에서는 이 이야기를 전하며 곽씨의 행적이야 말로 효행과 열행을 온전히 겸한 고금에 있지 않는 일이라고 극찬하였다. 그리고 어린 시동생을 잘 길러 성장하게 하여서는 그 자식을 남편의 후사로 삼았으니, 살아서 63세의 나이로 세상을 마쳤으나 진정한 삶이 아니고 무엇이겠느냐며 곽씨의 생애를 기렸다. 그러면서 이런 곽씨를 포상하여 장려하지 않는다면, 이것은 士林의 잘못이기에 모두가 함께 모여 통문을 발하여 각 院祠에 포고하여 百世의 법으로 삼고, 人倫과 綱常이 어그러지고 무너진 세상에 본받을 사람은 본받게 하고 부끄러워할 사람을 부끄럽게 여기게 하여 풍속의 교화를 이루었으면 천만다행이라는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이러한 내용의 통문은 일제강점기에 유행처럼 발행되었다. 그것은 시대의 흐름이 유교의 이념을 가진 사람들로 하여금 그 만큼 위기의식을 느끼게 했다는 것이다. 그래서 書院을 중심으로 儒敎의 윤리와 도덕을 보존하고 공고히 하려는 시도가 이러한 통문의 형태로 나타난 것이다. 하지만 이러한 시도는 과거 국가적 차원에서 이루진 것이었다. 조선은 유교적 풍속의 교화를 위해서 충신․효자․열부를 三大節이라 하여 적극적으로 포상하는 정책을 폈다. 조선후기에 간행된 大典通編에 따르면, 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 부합되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年(3년)의 年初마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살피고, 이를 다시 議政府로 이첩하여 별단으로 임금에게 보고하도록 하였다. 이렇게 하여 선발된 사람들은 관직이나 물건을 賞으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내려 받고 세금을 면제받는 復戶의 혜택을 누렸다. 그리고 妻로서 절개를 지킨 烈女의 경우는 항상 復戶의 대상이 되었다.

그런데 여기서 주목할 점은 국가로부터 복호의 특혜를 받거나 효자나 열녀로 공인받기까지 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구되었다는 점이다. 하지만 지역사회의 광범위한 지지도 사회적 지위와 밀접한 관계가 있다. 명확한 행적이 드러나는 충신과는 달리 효자나 열녀는 그 행적을 국가에서 파악하기 어렵다. 이러한 이유로 인해 효자나 열녀의 행적은 다른 사람들의 公議에 의해 인정되고, 그들의 추천에 의해 파악될 수 있었다. 그러다 보니 효자나 열녀는 지역 士林의 公論에 의해 추천되어 해당 고을의 수령이 받아서 이를 각 道의 관찰사가 수합하여 禮曹에 올렸다. 그 과정이 이러하다 보니 지역사회에서 公議를 얻지 못하면 아무리 그 행적이 뚜렷하다 해도 효자나 열녀로 인정을 받을 수 없었다. 따라서 효자나 열녀로 인정받기 위해서는 그들을 배출한 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 士族들과의 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능했다.

또한 향촌사회에서 이러한 효자나 열녀들을 찾아 널리 알리고 중앙에 보고하여 旌表하도록 하게 하는 일은 대개 鄕校나 書院에서 하였다. 이 두 기관에서 사림의 공의를 모으거나 확인한 후 그러한 내용을 수령에게 넘기면, 수령이 이를 감사에게 천거하였던 것이다. 이 통문을 玉山書院에 보내온 臨湖壇所는 1868년 대원군의 서원철폐령으로 훼철된 안동의 임하에 있던 臨湖書院의 後身으로 이전까지 자신들이 해온 일을 하고 있었던 것이다. 그러나 일제강점기에는 효자나 열녀에게 국가에서 포상하는 제도가 없어졌다. 그럼에도 불구하고 이러한 통문을 돌려 열녀의 포상을 장려하고 나선 것은 이 통문에서도 말한 것처럼 인륜과 강상이 어그러지고 무너진 세상이라고 보기 때문이었다. 그들은 이러한 열녀나 효자를 통해서 그들의 이념인 유교의 윤리와 도덕을 선양하고 공고히 하는 한편, 1880년대부터 시작된 근대 여성교육으로 인해 여성들의 전통적 가치관이 붕괴될지도 모른다는 위기감을 극복하기 위한 적극적인 행동이었다고 할 수 있을 것이다.

[자료적 가치]

이 통문은 일제강점기에 서원이 중심이 되어 열녀와 효자를 포상하고 그들의 행동을 통해 피폐해가는 세태를 구하지는 취지의 것이다. 이러한 통문은 어느 한정된 기간이나 지역에서 있던 것이 아니라 일제강점기 전반에 걸쳐서 대부분의 지역에서 있었던 것이다. 이것은 서구문물의 유입과 신교육으로 인한 전통적 가치관이 붕괴해가는 과정에서 유교이념의 최후의 보루라고 할 수 있는 유림이 어떻게 대처했는가를 보여는 자료라고 할 수 있다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대학교 출판부, 1992

「조선시대 대구지역의 효자.열녀」 『사학연구』 제63호, 박주, 한국사학회, 2001

「초기 '신여성'의 사회진출과 여성교육」 『여성과 사회』 제11호, 박정애, 한국여성연구소, 2000

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환