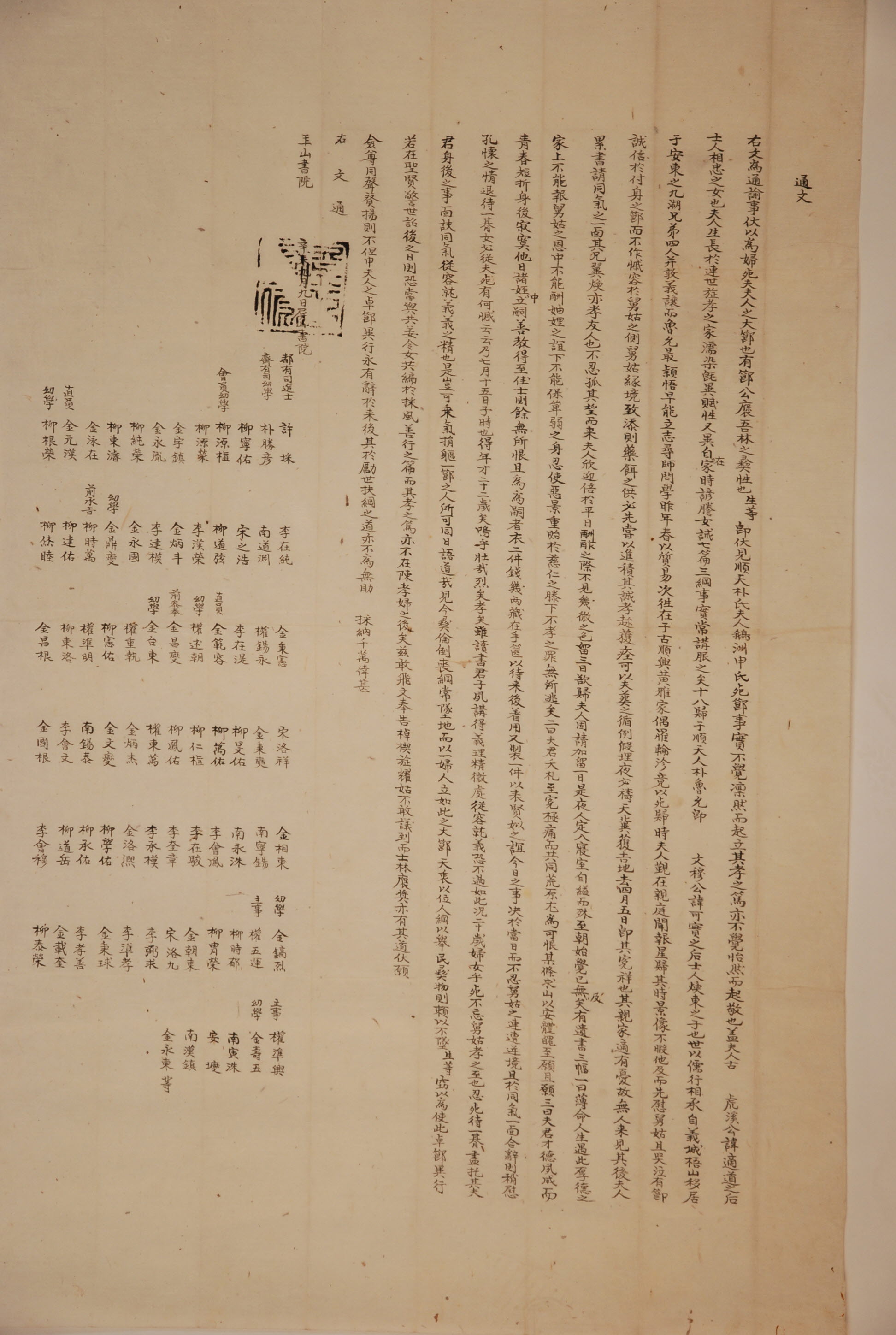

1931년 9월 9일, 朴魯允의 妻 鵝洲申氏의 烈行과 孝行을 기리기 위해 士林에서 旌閭門을 세우고 褒賞하자는 의견에 동의해줄 것을 요청하며 玉山書院에 보낸 屛山書院의 通文

1931년 9월 9일, 朴魯允의 妻 鵝洲申氏의 烈行과 孝行을 기리기 위해 士林에서 旌閭門을 세우고 褒賞하자는 의견에 동의해줄 것을 요청하며 玉山書院에 보낸 屛山書院의 通文이다.

이 통문은 먼저 부인이 남편을 따라 죽는 것은 부인으로서의 큰 절개이며, 절개를 지킨 사람이 있으면 公的으로 포상하는 것이 우리 사림의 본래 도리라고 했다. 그러면서 이 포상의 주인인 鵝洲申氏가 절개를 위해 죽은 사실이 위엄이 있고 당당하여 자신들도 모르게 벌떡 일어서게 되었으며, 그 효성의 돈독함이 기쁘고 좋아서 자신들도 모르게 공경하는 마음을 일으켰다고 했다. 그런 마음을 들게 하는 아주신씨의 행적을 통문은 다음과 같이 기술하였다.

신씨는 옛날 虎溪公 申適道의 후예이자 士人 申相忠의 여식이다. 그녀는 대대로 효행으로 표창을 받은 집에서 태어나고 자라서 젖어 물든 것이 이미 다르고, 타고난 본성 또한 달랐다. 시집을 가기 전에는 女誡 7편과 三綱事實을 언문으로 베껴 항상 암송하였다. 그리고 18세에 文穆公 朴可實의 후예이자 士人 朴煥東의 아들인 順川朴氏 魯允에게 시집을 왔다. 남편의 집안은 대대로 선비의 행실을 이어온 사람들이었다. 그들은 義城 梧山에서부터 安東 九湖로 移居해 왔는데, 네 형제가 모두 의리와 겸양을 돈독히 하였다. 그런데 네 형제 중에서 노윤이 가장 영리하고 슬기로워 일찍부터 뜻을 세워 스승을 찾아다니며 학문에 대해 물었다. 그런 그가 작년 봄에 易學에 대해 질의를 하러 옛 順興 고을로 黃雅家라는 사람을 찾아갔다. 그런데 우연히 돌림병에 걸려 죽고 말았다. 그의 屍身이 돌아올 때 부인은 친정에서 부모님을 뵙고 있었는데, 소식을 듣고 서둘러 시댁으로 돌아왔다. 그때의 정황은 다른 것에 미칠 겨를이 없었으나, 먼저 시부모님을 위로해 드리고, 또 號哭을 하는데 절도 있게 하며, 장례의 절차를 진실 된 마음으로 거행했다. 그러나 시부모의 곁에서는 슬픈 표정을 짓지 않았다. 그런데 시부모는 자식의 죽음으로 인해 병이 더해졌다. 그러자 신씨는 약을 드릴 때면 반드시 먼저 맛을 보고 드렸다. 그런 정성과 효성이 쌓여서 점차로 병이 낫게 되었다. 그리고 남편의 장례는 관례에 따라 假埋葬을 하게 되었는데, 밤이 되면 반드시 하늘에 기도하며 吉한 땅을 얻을 수 있도록 해달라고 했다. 지난 4월 5일 마침내 원혼을 하늘로 떠나보내는 제사를 드렸다. 그런데 친정에는 마침 우환이 있어 와서 보는 사람이 아무도 없었다. 그 후 신씨는 여러 차례를 편지를 올려 형제들을 한번만이라도 볼 수 있게 해달라고 청하였다. 그 형제들 중에 오빠인 申翼煥이 또한 효성스럽고 우애가 있는 사람으로, 홀로 된 동생의 바람을 차마 어쩌지 못해 찾아왔다. 신씨가 오빠를 기쁘게 맞이하는 것이 평소의 갑절은 되었다. 그리고 서로 말을 주고받을 때는 얼굴에 어떤 기미도 나타내지 않았다. 신씨의 오빠가 3일을 머물고 돌아가려하자 그녀는 하루만 더 머물고 가라고 간청하였다. 이날 밤 사람들이 자러 침실로 들어가자 스스로 목을 매어 죽었다. 아침에서야 비로소 알았지만, 이미 어떤 조처도 할 수 없었다. 그런데 신씨는 세 통의 遺書를 남겼다. 한 통에서는 "복이 없고 팔자가 사나운 사람이 이런 후덕한 집안을 만났으나, 위로는 시부모님의 은혜에 보답하지 못하고, 가운데로는 同壻 간의 情誼를 주고받지 못했으며, 아래로는 몸이 외롭고 약한 사람들을 돌보지 못했습니다. 그런데 인자하신 분들의 슬하에서 좋지 않은 상황을 거듭 끼치게 되니 불효의 죄를 피할 수가 없습니다."라고 했다. 그리고 다른 한 통에서는 "夫君은 일찍 세상을 떠나 지극히 원통할 터인데, 나란히 황량한 언덕에 묻힌다면 더욱 한스러울 것입니다. 아무쪼록 산을 구하여 시신을 안장해주기를 바라고 또 바랍니다."라고 하였다. 그리고 마지막 한 통에서는 "부군은 재주와 덕성을 일찍 이루었으나 청춘에 단명하여 後嗣가 적막합니다. 훗날 여러 조카 중에 한 사람을 후사로 세워 잘 교육시켜 품행이 단정한 선비가 되도록 해주신다면 여한이 없을 것입니다. 또한 후사가 된 사람을 위해 옷 두 벌과 약간의 돈을 손수 만든 상자에 넣어두었으니 기다렸다가 입기 바랍니다. 또한 옷 한 벌을 지었으니, 손위동서에게 友誼를 표하고자 합니다. 오늘의 일은 남편이 세상을 떠나는 당일에 결행했어야 했으나, 차마 시부모님에게 거듭 역경을 만나게 할 수 없었습니다. 그리고 형제를 만나 말을 나누니 우애의 정으로 조금 위로가 됩니다. 남편이 세상을 떠난 지 1주기를 기다렸다가 이 아녀자가 남편을 따라 죽으니 무슨 유감이 있겠습니까."라고 하였다. 이 일이 있은 것은 7월 15일 子時이며, 신씨의 나이가 22세였다.

신씨의 이 행적을 통문은 장하고 열렬하고 효성스럽다고 하였다. 그러면서 책을 읽은 군자가 의리의 정미한 곳을 강구하여 조용히 의리에 나아간다고 하더라도 이와 같은데 지나지 않을 것이라며, 20대의 아녀자가 이러한 행동을 보인 것에 찬탄을 금하지 못했다. 그리고 죽어서도 시부모를 잊지 않은 것은 효성의 지극함이고, 죽기를 참았다가 1주기를 기다리고, 부군의 후사를 모두 부탁하고, 형제와 대면하고 이야기를 나누고서 조용히 의리에 나아간 것은 의리의 정밀함이라고 이 통문은 평가했다. 신씨의 이 행동은 지금과 같이 사람으로서 지켜야 할 도리가 뒤집혀져 상실되고, 삼강오륜이 땅에 떨어지는데 때에 하늘의 선한 의지가 사람의 紀綱을 세운 것으로, 사람의 양심처럼 누구에게나 깃든 하늘의 법칙을 들어 신뢰하게 한다면, 도덕은 실추되지 않을 것이라고 했다. 그러면서 신씨의 이런 탁월한 절개와 특이한 행실은, 만약 성현이 세상에 경고하고 후학들을 일깨우려한다면 아마도 남편을 기다리다 망부석이 된 姜女와 함께 채집된 風謠의 善行篇에 나란히 실릴 것이며, 그 효성의 돈독함은 죽은 남편을 대신해 끝까지 홀로 된 시어머니를 모신 陳孝婦에 뒤지지 않을 것이라고 했다. 이어서 마지막으로 신씨를 위해 정려문을 세우고 포상하는데 찬성을 한다면, 그 행적이 후세에 남아서 세상에 권면하여 기강을 부지하는 도리에 도움이 되지 않을 수 없을 것이니 의견을 받아들여준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문이 발행되기 10여 년 전인 1920년대에 들어서면서부터 열녀와 효자에 대한 포상을 제안하는 경우가 부쩍 늘어났다. 그것은 이 통문에서도 말하는 것처럼 유교의 이념을 가진 사람들에게는 道理가 뒤집히고 三綱五倫이 땅에 떨어진 위기의 시대로 비췄기 때문이었다. 그래서 書院을 중심으로 儒敎의 윤리와 도덕을 보존하고 공고히 하려는 시도가 이러한 통문의 형태로 나타난 것이다. 하지만 이러한 시도는 과거 국가적 차원에서 이루진 것이었다. 조선은 유교적 풍속의 교화를 위해서 忠臣․孝子․烈婦를 三大節이라 하여 적극적으로 포상하는 정책을 폈다. 조선후기에 간행된 大典通編에 따르면, 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 부합되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年(3년)의 年初마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살피고, 이를 다시 議政府로 이첩하여 별단으로 임금에게 보고하도록 하였다. 이렇게 하여 선발된 사람들은 관직이나 물건을 賞으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내려 받고 세금을 면제받는 復戶의 혜택을 누렸다. 그리고 妻로서 절개를 지킨 烈女의 경우는 항상 復戶의 대상이 되었다.

그런데 여기서 주목할 점은 국가로부터 복호의 특혜를 받거나 효자나 열녀로 공인받기까지 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구되었다는 점이다. 하지만 지역사회의 광범위한 지지도 사회적 지위와 밀접한 관계가 있다. 명확한 행적이 드러나는 충신과는 달리 효자나 열녀는 그 행적을 국가에서 파악하기 어렵다. 이러한 이유로 인해 효자나 열녀의 행적은 다른 사람들의 公議에 의해 인정되고, 그들의 추천에 의해 파악될 수 있었다. 그러다 보니 효자나 열녀는 지역 士林의 公論에 의해 추천되어 해당 고을의 수령이 받아서 이를 각 道의 관찰사가 수합하여 禮曹에 올렸다. 그 과정이 이러하다 보니 지역사회에서 公議를 얻지 못하면 아무리 그 행적이 뚜렷하다 해도 효자나 열녀로 인정을 받을 수 없었다. 따라서 효자나 열녀로 인정받기 위해서는 그들을 배출한 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 士族들과의 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능했다.

또한 향촌사회에서 이러한 효자나 열녀들을 찾아 널리 알리고 중앙에 보고하여 旌表하도록 하게 하는 일은 대개 鄕校나 書院에서 하였다. 이 두 기관에서 사림의 공의를 모으거나 확인한 후 그러한 내용을 수령에게 넘기면, 수령이 이를 감사에게 천거하였던 것이다. 이 통문에서 절개를 지킨 사람이 있으면 공적으로 포상하는 것이 우리 사림의 본래 도리라고 한 것은 서원과 향교가 바로 이러한 사람들을 추천하는 권한을 말하는 것이다. 하지만 일제강점기에 들어서면서부터 국가에서는 더 이상 이들에 대한 포상을 내리지 않게 되었다. 그렇기 때문에 오히려 서원에서는 이러한 일을 하는 것이 자신들의 임무처럼 여겨 더욱 열심히 앞장섰던 것으로 보인다.

『玉山書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대학교 출판부, 1992

「조선시대 대구지역의 효자.열녀」 『사학연구』 제63호, 박주, 한국사학회, 2001

「초기 '신여성'의 사회진출과 여성교육」 『여성과 사회』 제11호, 박정애, 한국여성연구소, 2000

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환