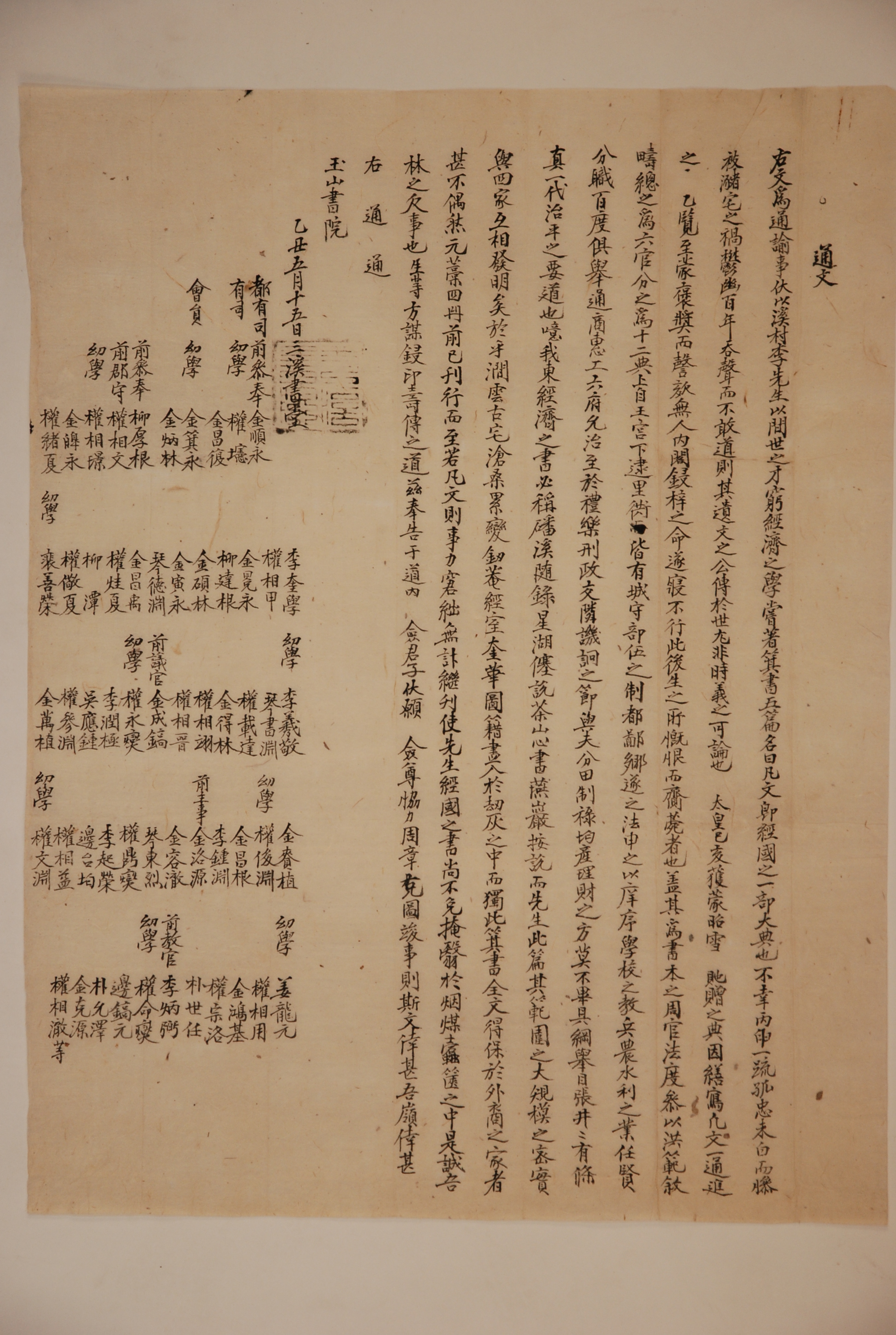

1925년 5월 15일, 溪村 李道顯의 原稿를 발견한 것을 계기로 이를 인쇄하여 길이 전할 방도를 모색하는데 협력해줄 것을 요청하며 玉山書院에 보내온 三溪書堂의 通文

1925년 5월 15일, 溪村 李道顯의 原稿를 발견한 것을 계기로 이를 인쇄하여 길이 전할 방도를 모색하는데 협력해줄 것을 요청하며 玉山書院에 보내온 三溪書堂의 通文이다.

이 통문은 먼저 계촌 이도현의 저작과 그의 생애에 대해 서술하였다. 그에 따르면 계촌은 여러 代를 통해서도 드문 재주를 가진 사람으로 나라를 경영하고 백성을 구제하는 학문을 궁구했다. 그는 일찍이 箕書 5編을 저술하고 그것을 凡文�이라고 이름을 지었는데, 그것은 나라를 경영하는 하나의 커다란 법이었다. 그런데 계촌은 丙申年에 한 통의 上疏를 올렸으나, 불행히도 그의 외로운 충정은 밝혀지지 않고 참혹하게 그의 집을 헐고 못을 만들어버리는 재앙을 당하고 말았다. 그래서 답답한 가슴을 안고 100년 동안 울음을 삼키며 감히 말을 할 수가 없었으니, 그가 남긴 글을 세상에 공개적으로 전하자는 것은 당시의 사정으로는 논할 수 있는 것이 더욱 아니었다. 그러던 것이 고종 12년(1875)에 억울한 누명을 벗는 임금의 恩寵을 입으면서 追贈의 恩典도 입었다. 또한 그것을 계기로 계촌의 저작인 범문 1통을 다시 고쳐 베껴 임금에게 드리니, 임금께서 밤늦게까지 읽고서는 포상하고 장려하라는 지시를 내리고, 內閣에 판각을 하도록 명하였으나 실행되지는 않았다. 이 통문은 이것이 후생들에게 개탄스럽고 가슴에 恨이 맺히는 일이라고 억울해했다.

이 말에 이어 다시 계촌의 저작에 대해 언급했다. 그에 따르면 계촌의 저작은 周官의 법도를 근본으로 하고 洪範의 배열을 참조하여 모두 6官으로 하고, 그것을 나누어 12典으로 하였다. 그것은 위로 왕궁에서부터 아래로 백성들의 마을에 이르기까지 모두 城을 수비하는 군대의 制度, 도시와 시골로 나누는 法을 두었다. 그리고 庠序와 學校의 교육, 농업과 水利의 사업을 펴도록 하고, 어진 사람에게 맡기고 직책을 나누는 등 각종 제도들이 모두 갖추어져서 진실로 한 시대에 나라를 다스려 천하를 평화롭게 할 수 있는 긴요한 방도라고 계촌의 저작을 평가하였다. 그러면서 이 통문은 다시 계촌의 저작과 다른 책들을 비교하였다. 그에 따르면 우리나라에서 나라를 경영하고 백성을 구제하는 책으로는 磻溪 柳馨遠의 隧錄, 星湖 李瀷의 僿說, 茶山 丁若鏞의 心書, 그리고 燕巖 朴趾源의 「按說」 등이 있다고 하였다. 그런데 계촌의 저작은 그 범위가 방대하고 규모가 치밀하여 앞에 든 네 사람의 저작과 서로 연관 지어 뜻을 밝힐 수 있을 것이라고 했다. 그런 가치를 지닌 계촌의 저작은 그 후손들의 집이 거꾸로 뒤집히는 듯한 변화를 여러 번 겪으면서 보관하고 있던 책들이 전부 재앙 속으로 들어갔다고 했다. 그런데 유독 이 기서 全文만은 외손의 집에 보관되어 무사할 수 있었다고 한다. 그리고 기서 가운데 4책의 원고는 이미 간행되었으나, 범문은 事勢와 財力이 빈약하고 부족하여 이어서 출간할 계획을 세우지 못했다고 한다. 그래서 계촌의 나라를 경영하는 책들로 하여금 그을음이 끼고 좀이 쓴 상자 속에서 처박혀 있음을 면하지 못하게 하였으니, 이것이 참으로 우리 사림의 흠이 되는 일이라고 탄식했다. 그러면서 계촌의 이 저작을 인쇄하여 오래도록 전할 방도를 모색할 것을 도내의 여러분에게 고하고, 또한 여러분이 두루 도모하여 일이 끝마칠 수 있도록 협력해주면, 우리 유학계의 다행이며 우리 영남의 다행일 것이라는 말로 통문의 끝을 맺었다.

계촌은 외가인 柰城縣, 즉 지금의 봉화군 삼계리에서 태어났다. 이 통문이 삼계서당에서 발행한 것은 그의 출생과 무관하지 않다. 그는 용모가 수려하고 총명이 남보다 뛰어나 "東南에 大儒가 태어났다."는 말을 들을 정도로 뛰어났다. 이 통문의 서두에서 계촌이 여러 대를 통해서도 드문 재주를 가진 사람이라고 한 것은 어릴 때의 이런 모습에서 비롯된 것이다. 그는 이후 공부에도 힘을 기울였지만 현실의 문제에도 적극적으로 참여하였다. 20세 때에 나라에서 향교에 三經을 내려주는 것을 계기로 그는 校長에게 편지를 써서 飮射와 讀法을 행하여 三代의 교육을 회복하자고 건의한 것은 현실에 적극적으로 참여하려는 그의 한 면모를 보여주는 것이다. 이 통문에서 말하는 그의 저작들이 대부분 經世濟民을 위한 것도 그의 이러한 성향을 나타내는 것이라고 할 수 있다. 그의 이러한 성향은 1776년 「請思悼世子伸雪疏」라는 상소를 올려 사도세자의 억울한 죽음과 태조대왕이 무고를 받은 사실을 변파하려는 것으로 나타났다. 하지만 이것은 그의 의도와 다르게 받아들여져 결국 그를 죽음으로 내몰았다. 이 통문에서 병신년의 상소라는 것은 이것을 가리킨다. 그 뒤 후손들이 그의 억울함을 하소연했으나 뜻을 이루지 못하다가 1899년에 이르러서야 병신년에 있었던 그의 죄에 대한 시정의 명령이 내려졌고, 계촌은 嘉善大夫에 추증되었으며, 1904년에는 몰수된 재산을 돌려받았다. 이 통문에서 임금의 은총과 은전이라는 것은 이러한 사실을 가리키는 것이다.

그런데 이 통문이 발행되던 1920년대에 들어오면 선현을 추모하려는 사업은 부쩍 늘어났다. 이 통문에서처럼 선현의 유고를 간행하려는 일에서부터 서원을 복설하거나 祠宇를 건립하려 하고, 또는 자신의 조상을 不遷位로 추대하려는 등 다양한 형태로 나타났다. 이러한 사업이 지속적으로 증가한 데는 크게 두 가지로 나누어 생각해 볼 수 있다. 하나는 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 향촌을 지배하려는 노력이 일제강점기에도 지속되고 있었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이것이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 다른 하나는 이것을 통해 一族의 단결을 도모하고자 하는 것이었다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 血緣 중심적 이념들이 크게 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 門中을 중심으로 鄕村社會에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하기 위해서는 혈족의 구심점이 필요했는데, 그것이 바로 명망이 있는 선현을 되살려내는 것이었다. 하지만 계촌의 경우는 조금 다른 면이 있는 것으로 보인다. 이 통문이 발행된 것은 그가 신원이 되고 불과 10년 남짓한 시간이 지난 뒤였다. 이것으로 볼 때 아마도 계촌의 후손들은 그의 저작을 사림의 힘을 얻어 출간할 수 있다면, 사림으로부터 그의 억울함을 인정받는 것은 물론이고, 그의 업적에 대해 인정을 받는 계기라고 생각했을 것으로 짐작된다.

「퇴계학 자료총서 해제」 『퇴계학』 14권, 권진호, 안동대학교 퇴계학연구소, 2004

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환