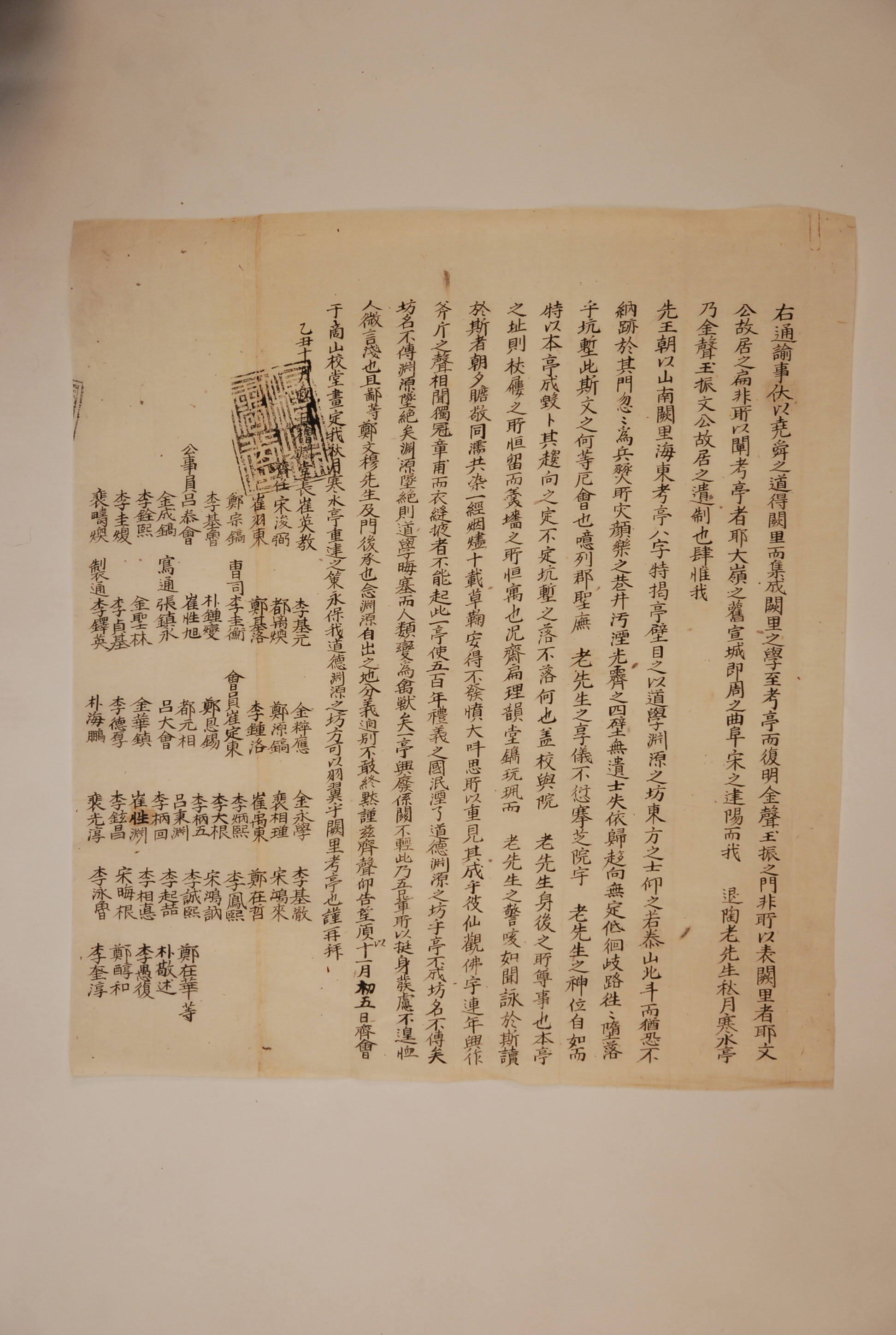

1925년 10월 1일, 退溪의 추억이 깃들어 있고, 道學이 淵源한 곳인 秋月寒水亭의 重建을 논의하기 위해 商山校堂에서 회의를 개최함을 玉山書院에 알리는 檜淵堂의 通文

1925년 10월 1일, 退溪의 추억이 깃들어 있고, 道學이 淵源한 곳인 秋月寒水亭의 重建을 논의하기 위해 商山校堂에서 회의를 개최함을 玉山書院에 알리는 檜淵堂의 通文이다.

이 통문은 퇴계의 학문이 어디에서 비롯되었는지를 말하기 위해 먼저 儒學의 역사를 언급했다. 그에 따르면 堯임금과 舜임금의 道理는 孔子를 얻어서 체계를 갖추게 되었고, 공자의 학문은 朱子에 이르러 다시 밝아지게 되었다고 했다. 그래서 금속의 소리에서 發聲을 시작하여 玉의 악기로 소리를 거두는 것처럼 集大成, 즉 모든 것을 모아 크게 이룬 것은 공자가 표방한 것이고, 주자는 자신의 옛 거처에 이것을 扁額으로 걸어 깊이 헤아릴 것을 천명하였다고 했다. 이런 유학의 역사에서 영남에 있는 宣城, 즉 지금의 안동 예안은 공자가 제자들을 가르친 曲阜나 주자가 처음 서당을 세웠던 建陽과 같은 곳이라고 했다. 왜냐하면 그곳은 퇴계의 추월한수정이 있는 곳이기 때문이라고 했다. 그래서 조선왕조에서는 그곳에 "山南闕里"라는 말과 "海東考亭"이라는 여덟 글자를 특별히 정자의 벽에 걸게 하여 이곳이 바로 도학이 연원한 곳이라는 것을 목격하게 하였다고 했다. 그렇게 되니 우리나라의 선비들이 이곳을 바라보기를 마치 泰山北斗와 같이했다고 하였다. 그런데 갑자기 전쟁이라는 재앙이 닥쳐 顔子가 즐겼을 같은 추월한수정의 골목은 더러워져 묻혀버리고, 아름다운 경치를 내어다보던 네 벽은 이제 남아있지 않게 되었다고 했다. 그러다 보니 선비들은 돌아가 의지할 곳을 잃고, 나아갈 방향을 정하지 못해 갈림길에서 방황하다가 깊은 구덩이 속으로 빠져들게 되었다고 하였다.

이 통문은 추월한수정의 문제는 다른 곳과는 사뭇 차이가 난다고 하였다. 그것은 각 고을마다 있는 文廟에서는 퇴계에 대한 제향의 의식이 어겨지지 않고 시행되고 있으며, 지금의 안동시 도산면에 자리한 搴芝山의 書院에서도 퇴계의 位牌는 예전과 똑같다고 했다. 그런데 특별이 이 정자만 다시 지을지 허물어버릴지 정하지 못하고 우물쭈물하고 있다고 비판했다. 그래서 이 통문은 이 정자가 어떤 의미를 가지는지 다시 한 번 설명했다. 그에 따르면 향교나 서원은 퇴계가 돌아가신 후에 받드는 일을 하는 곳이지만, 이 정자는 평소에 항상 머물며 노닐던 곳이며, 항상 우거하여 추억을 불러일으키는 곳이라고 했다. 그래서 이곳에서는 퇴계의 가르치는 음성이 마치 들리는 것 같아 여기에서 시를 읊고 책을 읽으며 아침저녁으로 우러러 공경하는 마음을 갖는다면 같이 젖어 함께 감화를 받을 것이라고 했다. 그런데 한번 전쟁의 불씨가 지나가자 10년 동안 잡초만 무성했다고 한탄하며, 왜 마음과 힘을 떨쳐 일으켜 큰 소리를 지르며 다시 완성을 보기를 생각하지 않느냐며 질책을 말을 내뱉었다. 그러면서 저 날아갈 듯이 보이는 부처의 집은 해마다 새로 지어져 도끼 소리가 마주 들리는데, 유독 선비의 冠을 쓰고 선비의 옷을 입은 사람만 이런 정자 하나를 일으키지 못해 오백년 예의의 나라로 하여금 도덕이 연원한 곳을 사라지게 해야 하느냐며 비판의 목소리를 더욱 높였다. 이렇게 목소리를 높이는 까닭을 이렇게 말했다. 정자가 이루어지지 않으면 도학이 연원한 곳의 이름이 전해지지 않고, 그 이름이 전해지지 않으면 도학의 연원이 단절되고, 그 연원이 단절되면 도학은 막혀버리게 되어 人類는 변하여 禽獸가 되니, 이 정자의 흥하고 패함이 가볍게 관계되는 것이 아니라고 했다. 그러면서 이 통문을 돌린 자신들은 寒岡 鄭逑 門人의 後裔들로 도학의 연원이 아주 달라지는 것을 끝내 침묵만 할 수 없어 11월 5일 商山校堂에서 회의를 가지기로 했음을 알리게 되었다고 했다. 그리고 이어서 그곳에서 추월한수정을 중건할 계책을 획정하여 우리의 도덕이 연원한 곳을 영원히 보전하여 공자와 주자의 유학에 보탬이 될 수 있기를 바라며 거듭 절을 올린다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 추월한수정은 1715년 冲齋 權橃의 5세손인 蒼雪齋 權斗經이 퇴계의 도학을 추모하여 퇴계가 자라고 공부하며 은퇴한 후에 머물렀던 곳에 세운 정자이다. 이 통문에서 이 정자가 평소에 항상 머물며 노닐던 곳이며, 항상 우거하여 추억을 불러일으키는 곳이라고 한 것은 이 때문이다. 그리고 이 정자의 이름은 주자가 쓴 「感興」이라는 시의 "恭惟千載心 秋月照寒水(천 년 전 성인의 마음 생각해 보면, 차가운 물에 어린 가을 달이어라.)"라는 말에서 따온 것이다. 그런데 이 시는 옛 聖人이 傳授한 心法을 논한 것이기에 이 정자를 도학이 연원한 곳이라고 강조한 것이다.

이 통문이 발행되던 1920년대에는 선현을 추모하려는 사업은 부쩍 늘어나고 있었다. 그것은 서원의 復設이나 祠宇의 건립, 또는 遺稿의 발간이나 不遷位로의 추대 등 다양한 형태로 나타났다. 이러한 사업이 지속적으로 증가한 데는 크게 두 가지로 나누어 생각해 볼 수 있다. 하나는 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 향촌을 지배하려는 노력이 일제강점기에도 지속되고 있었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이것이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 다른 하나는 이것을 통해 一族의 단결을 도모하고자 하는 것이었다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 血緣 중심적 이념들이 크게 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 門中을 중심으로 鄕村社會에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하기 위해서는 혈족의 구심점이 필요했는데, 그것이 바로 명망이 있는 선현을 되살려내는 것이었다. 하지만 이 통문의 경우는 조금 다르다고 할 수 있다. 그것은 추모의 대상이 퇴계이기 때문이다. 퇴계는 이 통문에서도 말하는 것처럼 우리 유학에 있어 태산북두와 같은 존재이기 때문에 특별히 이렇게 할 이유가 없기 때문이다. 하지만 퇴계의 遺蹟이 방치된다는 것은 사림의 입장에서 보면 자신들의 근원을 버리는 것과 같은 심정이 들었을 뿐만 아니라, 훼철된 서원의 복설이나 새롭게 건립되는 사우들을 볼 때 상대적인 박탈감이 심했을 것으로 짐작이 된다. 그래서 이 통문에서도 이 정자의 중건을 그렇게 강조했던 것이라 할 수 있다. 그리고 이때의 노력이 결실을 맺어 추월한수정은 퇴계의 宗宅과 함께 경상북도의 기념물로 지정되어 있다.

『後溪集』, 李頤淳,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환