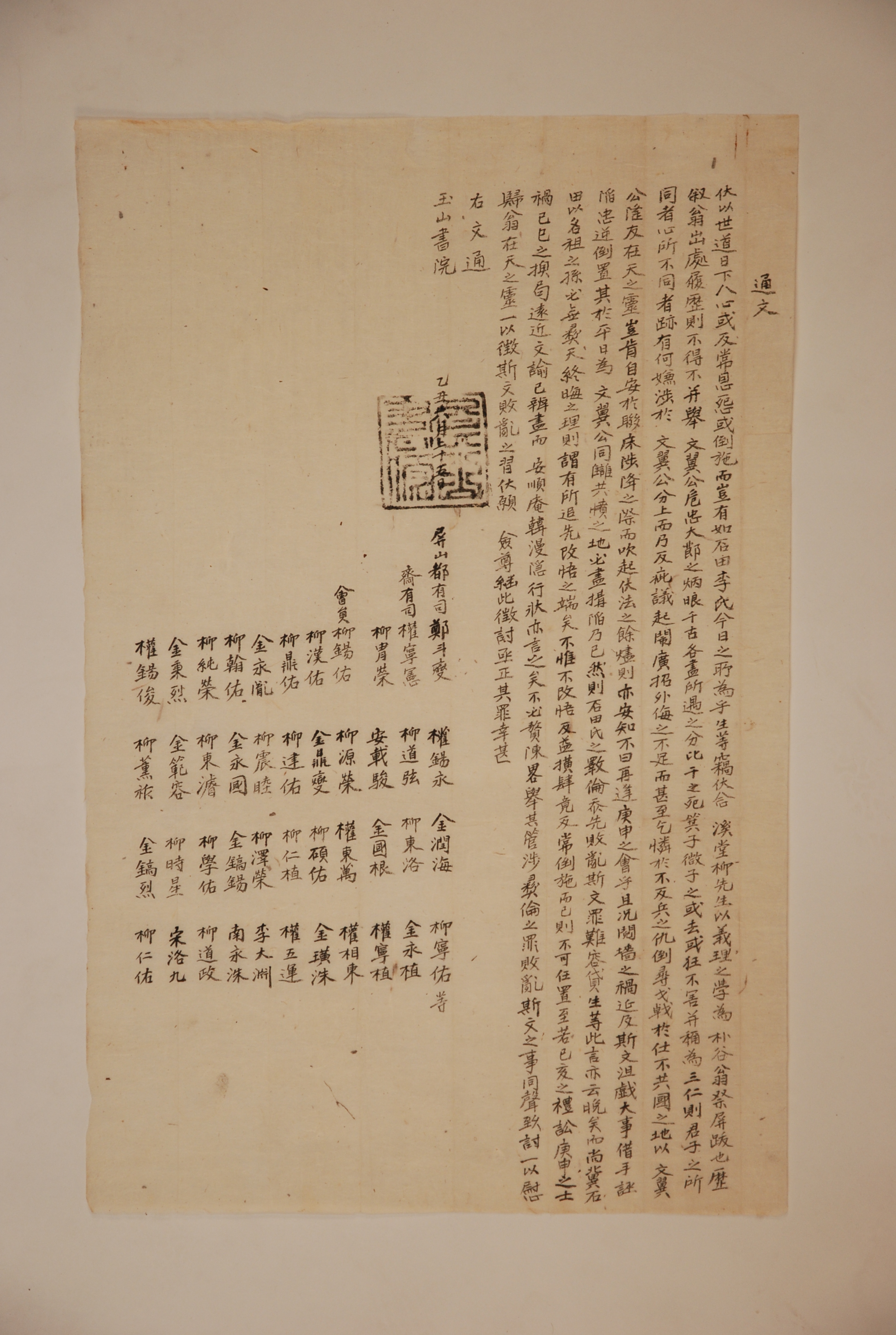

1925년 6월 25일, 倭館의 石田里에 거주하는 廣州李氏들이 떳떳한 道理에 참견한 罪와 儒學界에 해를 끼치고 어지럽힌 일을 함께 성토해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보낸 屛山書院의 通文

1925년 6월 25일, 倭館의 石田里에 거주하는 廣州李氏들이 떳떳한 道理에 참견한 罪와 儒學界에 해를 끼치고 어지럽힌 일을 함께 성토해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보낸 屛山書院의 通文이다.

이 통문은 먼저 세상의 도리가 날로 하락되어 마음에 지닌 것이 간혹 항상 된 도리와 반대되고, 은혜와 원한이 간혹 뒤집혀서 시행된다고 개탄했다. 그러면서 이러한 것으로는 석전에 사는 이씨들이 요즘에 와서 하는 짓과 같은 것이 어찌 있겠느냐며 비난의 대상을 분명히 했다. 그리고 그들이 왜 비난을 받아야 하는지를 다음과 같이 말했다. 溪堂 柳疇睦이 의리의 학문에 따라 朴谷翁의 제사 때 치는 병풍에 跋文을 지었다고 한다. 그 글에서 유주목은 박곡옹의 出處와 履歷을 차례로 서술하면서 文翼公의 높은 충성과 위대한 절개의 분명함을 나란히 열거하지 않을 수 없었다고 한다. 이렇게 열거한 것은 옛날부터 각자가 만나는 分數를 다했기 때문에 상관이 없다고 했다. 그러한 예로는 殷나라의 세 賢人, 즉 紂王의 폭정을 간언하다 살해된 比干, 여러 차례 간언했으나 듣지 않자 떠나간 微子, 간언하다 받아들여지지 않자 미친 척한 箕子는 서로 나란히 일컬어도 해가 되지 않으며, 어진 이가 된다고 하였다. 이런 것을 보면 같은 군자라고 하더라도 마음은 같지 않을 수 있다고 했다. 그런데 유주목이 서술한 문익공의 행적 가운데 그 직분과 관련해서 미워해서 건너뛴 것이 어디에 있느냐고 반문했다. 이 말은 그 발문에 유주목이 기술한 문익공의 행적에는 일부러 빼버리는 잘못을 저지르지 않았다는 것이었다. 그런데도 광주이씨들은 도리어 헐뜯고 분쟁을 일으키며, 밖으로부터의 비난을 불러들이는 것도 부족하여 심지어 兵器를 가지러 되돌아가지 않고 싸워야 할 정도로 깊은 원한을 가진 원수에게 동정을 애걸하기까지 한다고 했다. 그 원수들이란 도리어 창을 들이대야 할 사람들로 문익공이 벼슬을 할 때 나라를 함께 할 수 없었던 사람들이라고 했다. 그러면서 문익공과 같이 우애가 두터운 사람이 하늘에 혼령으로 있으면서 나란히 동생 박곡공과 함께 사당에 오르내릴 때 어찌 편할 수 있겠는가하고 했다. 그러면서 법으로 사형을 당했다는 나머지 불씨를 불러일으킨다면, 庚申年의 일과 같은 계기를 다시 만나지 않는다고 어찌 말할 수 있는가라고 되물었다. 또한 혈족끼리 서로 싸우면서 재앙을 우리 유학계에까지 미치게 하고, 큰일을 방해하며, 없는 사실을 꾸며대는데 남의 손을 빌려 충신과 역적을 뒤바꾸어놓았다고 했다. 그리고 평소에 문익공을 위하여 같은 원수에 함께 분노해야 하는데도 모함하기를 다할 뿐이라고 했다. 그렇기 때문에 석전리에 사는 이씨들은 人倫을 깨트린 데다 先代를 어지럽히고 해를 끼친 것과 우리 유학계에 저지른 죄를 용서하기 어렵다고 했다. 그리고 지금 이 말을 하는 것도 또한 늦은 것이라고 했다. 그렇지만 아직도 석전리에 사는 이씨들이 각 선조의 후손으로 사람의 타고난 떳떳한 도리가 끝내 막혀버리는 이치가 없다면, 선조를 追慕하여 잘못을 뉘우쳐 깨달을 단서가 있다고 말하게 되기를 바란다고 했다. 그러나 고쳐서 반성하지 않을 뿐만 아니라 횡포와 방자함을 더욱 부려서 마침내 항상 된 이치와 어긋나게 반대로 행한다면 멋대로 놓아둘 수 없다고 하였다. 그러면서 이씨들이 언급하는 己亥禮訟과 庚申士禍, 그리고 己巳換局은 원근에서 글로써 알게 하여 이미 다 밝혀진 것이며, 順菴 安鼎福과 漫隱 韓垽이 行狀에서 그것을 말했으니 길게 늘어놓을 필요가 없다고 했다. 이어서 마지막으로 이씨들이 떳떳한 도리에 관여한 죄와 우리 유학계를 해치고 어지럽힌 일을 대략적으로 열거하였으니 한 목소리로 이들을 聲討하여 한편으로는 세상을 떠나 하늘에 계신 혼령들을 위로하고, 다른 한편으로 우리 유학계를 해치고 어지럽힌 습속을 징계해 달라는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 당시의 사람들에게는 쉽게 이해되었을지 모르나, 지금의 우리에게는 다소 산만해서 의미를 알기가 힘이 든다. 하지만 그것은 우리가 이 통문의 배경이 되는 역사적 지식이 없기 때문이다. 이 통문에서 말하는 문익공은 李元禎이며, 박곡공은 李元祿이다. 이들은 형제로 다 같이 벼슬을 하다가 본 통문에서 말하는 경신사화, 즉 西人 일파가 반대파인 南人을 몰아내고 권력을 잡았던 사건인 庚申黜陟으로 관직에서 물러난 남인 계열의 사람이다. 이 둘 중에 형인 이원정은 당시 이조판서를 지내다 그 사건으로 유배되어 가던 도중에 다시 소환되어 杖殺을 당했다. 그리고 동생인 이원록은 관직에서 물러나자 안동의 박곡에 移居해와 자신의 호도 박곡이라 하며 은거했다. 이런 역사적 배경을 갖게 되면 이 통문은 그다지 이해하는데 어렵지 않다.

먼저 이 통문이 발행된 계기는 유주목이 박곡공 이원록의 제사에 쓰는 병풍에 발문이었다. 유주목은 박곡공의 출처와 이력을 기술하면서 그의 형인 이원정에 대해서도 언급하였다. 그것은 형제이기 때문만이 아니라 같은 사건으로 관직에 물러나고, 더욱이 장살이라는 비극을 당한 것을 위로하기 위한 것이었던 것으로 짐작된다. 하지만 이원록의 후손들이 보기에 자기의 선조보다 이원정의 행적이 훨씬 훌륭하게 기술되어 있어 主客이 顚倒된 느낌을 받았다. 그래서 이원록의 후손들은 언짢은 기분을 표시하며 항의했을 것이다. 이에 대해 그 발문에 관계된 사람, 즉 유주목의 후손들은 여러 가지 사례를 들어 그들을 설득하려고 했던 것으로 보인다. 이 통문에서 은나라 말기의 세 현인인 비간, 미자, 기자를 언급하며 같은 현인이라도 행동을 달리보일 수 있다고 한 것은 바로 이원록의 후손들을 설득하려는 것이었다. 하지만 그들은 납득하지 않고 이원정에 대해 여러 가지 말들을 퍼뜨렸다. 그 중에 가장 참을 수 없었던 것은 그들의 선조를 죽음으로 몰아넣은 서인들에게 자신들의 입장에 동의를 구하며, 이원정에 대한 나쁜 소문들을 퍼트리도록 부추겼다는 것이다. 아마도 그 소문이란 이원정이 장살을 당한 것이 마치 잘못을 해서 사형을 당한 것처럼 말을 퍼트렸던 것으로 보인다. 그러자 이 통문을 보낸 사람들은 분개하여 그렇게 남인들과 어울린다고 경신출척과 같은 일이 또 다시 만나지 않을지 어떻게 아느냐고 말한 것이다. 이 물음은 어떻게 선조를 죽인 원수와 손을 잡을 수 있느냐고 질책하는 것이며, 그들로부터 같은 일을 당할 수 있다는 경계의 말이다. 그래서 이 통문에서는 이원록의 후손들이 행한 행위에 대해 인륜을 깨트린 데다 先代를 어지럽히고 해를 끼친 것과 우리 유학계에 저지른 죄를 용서하기 어렵다고 말한 것이다.

이 통문은 一族 간에 벌어진 文字是非이다. 이러한 시비는 18세기 이후부터 전국적으로 나타나는 현상으로 재지사족 간에 鄕村 내의 主導權을 장악하기 위한 다툼에서 비롯된 것이다. 특히 영남의 경우 仁祖反正·甲申換局·戊申亂을 거치면서 사실상 중앙정계로의 진출이 막혀 생존권의 차원에서 향촌사회에 대한 관심이 클 수밖에 없었다. 초기에는 이런 시비가 黨色 간이나 身分階層 간, 또는 門中 간에 일어났다. 하지만 시간이 흐를수록 그 갈등과 분열의 양상은 더욱 심화되고 극단적이 되어 갔다. 그래서 19세기 말이 되면 이러한 시비는 거의 모든 班村에서 일어났다. 그리고 이 통문에서 보여주고 있는 것처럼 일족 내부에서까지 시비가 일어나고 있었다.

[자료적 가치]

이 통문은 18세기 이후 嶺南의 班村에서 일기 시작한 사족 상호간의 시비가 20세기에 들어와서도 지속되어 왔다는 것을 보여준다. 그런데 이 통문에서 보여주는 시비가 一族 내부에서 일어났다는 것뿐만 아니라, 시비에서 이기기 위해 온갖 수단들이 동원된다는 것을 보여주고 있다. 이런 의미에서 이 통문은 시비의 발단에서부터 전개의 양상까지 한꺼번에 보여주고 있어 이러한 시비를 이해하고 연구하는데 중요한 자료라고 할 수 있다.

「경주지역 손이시비의 전말」 『민족문화논총』 42집, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환