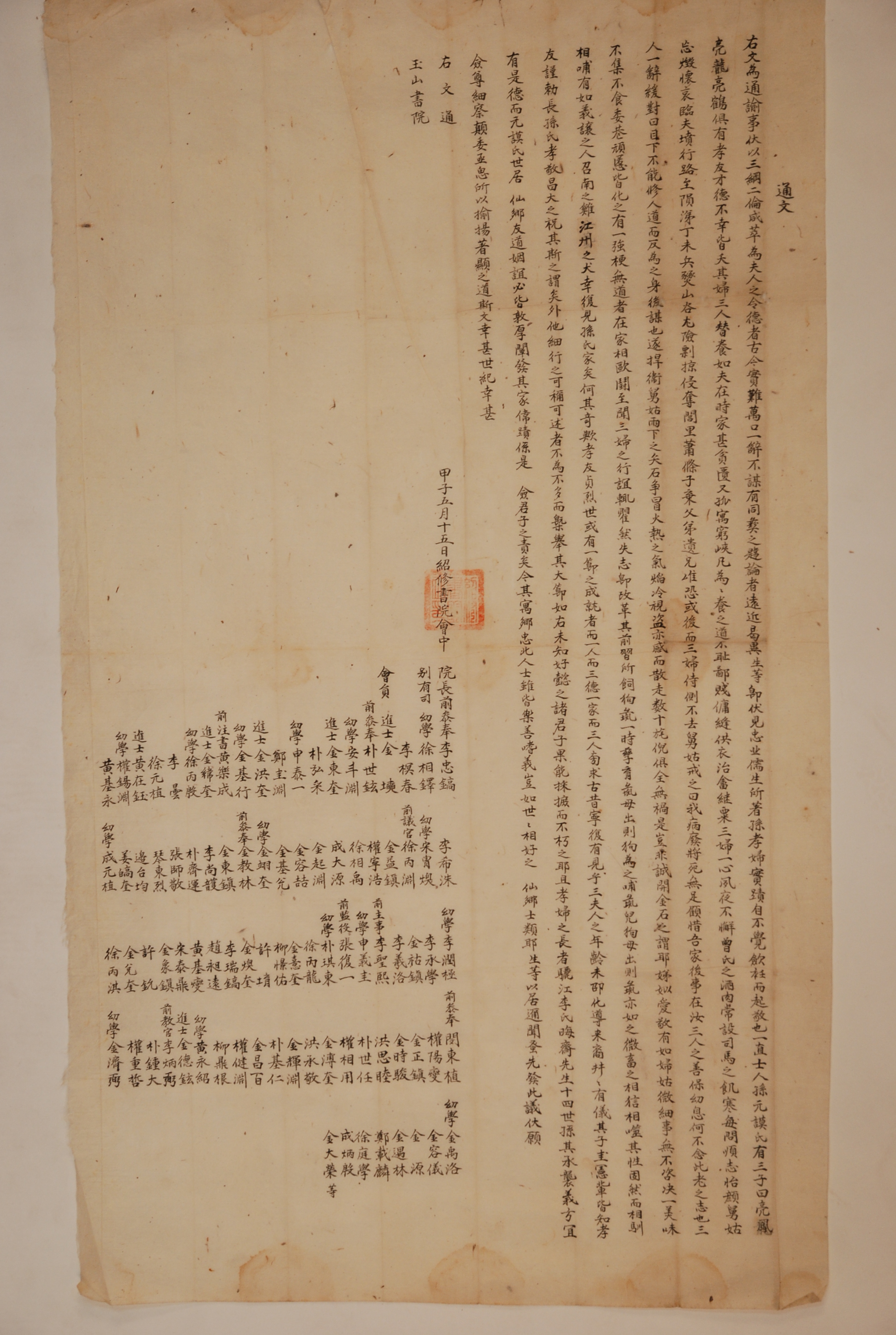

1924년 5월 15일, 충청북도에 거주하는 孫元謨의 세 孝婦의 훌륭한 자취를 세상에 알릴 방도를 강구해줄 것을 玉山書院에 당부하는 紹修書院 會中의 通文

1924년 5월 15일, 충청북도에 거주하는 孫元謨의 세 孝婦의 훌륭한 자취를 세상에 알릴 방도를 강구해줄 것을 玉山書院에 당부하는 紹修書院 會中의 通文이다.

이 통문은 먼저 三綱二倫圖에는 아녀자의 아름다운 도리가 되는 것이 다 모여 있는데, 이에 대해서 예나 지금이나 모두가 똑같이 말하기는 어려우나 항상 된 道理로 議論을 바르게 하고자 하는 사람이라면 의견이 다를 수 없을 것이라고 했다. 이 말은 곧 이 책에 실려 있는 것과 같은 것이 있다는 것이다. 그것은 충청북도의 儒生들 기록한 孫孝婦들의 실제 행적인데, 그것을 보고 자신도 모르게 옷깃을 여미며 공경하는 마음을 일으켰다고 했다. 그러면서 그들의 행적을 다음과 같이 기술했다.

一直孫氏인 士人 元謨에게는 세 아들이 있었는데, 亮鳳과 亮龍, 그리고 亮鶴이었다. 이들은 모두 효성과 우애 그리고 재주와 덕성을 갖추었다. 그런데 불행히도 모두 요절하여 그들의 부인 세 사람이 남편이 있을 때와 같이 교대로 시부모를 봉양하였다. 당시 그 집안은 아주 빈궁하고 또 깊은 산골에 홀로 살고 있었지만, 봉양할 수 있는 도리를 모두 다하였다. 빈천한 것을 부끄럽게 여기지 않고 바느질품을 팔아 옷을 지어드리고, 밭을 개간하여 곡식이 끊이지 않도록 했다. 세 며느리가 한 마음이 되어 아침 일찍부터 밤늦게까지 게으름을 부리지 않았다. 曾子가 술과 고기를 항상 마련하고 司馬氏가 배고프고 추운데도 항상 어른에게 물어 뜻에 따른 것처럼 하여 시부모를 기쁘게 하였다. 그렇게 슬픈 마음을 잊고 살았으나 남편의 무덤으로 가는 길에는 눈물을 뿌렸다. 그런데 丁未年의 전쟁 때 산골이 더욱 위험했다. 도적들은 협박하고 침범하여 물건을 빼앗아가서 마을이 을씨년스럽게 되자 자식과 동생은 부모와 형을 버리고 혹시라도 뒤처질까 오직 그것만을 두려워했다. 그러나 孫氏의 세 며느리는 시부모를 곁에서 모시며 떠나지 않았다. 그러자 시부모가 그들에게 이렇게 타일렀다.

"우리는 병으로 몸을 제대로 가누지 못하니 죽어도 아까울 것이 없다. 그러나 우리 집안의 뒷일은 너희 세 사람이 어린 자식을 잘 돌보는데 달려 있으니, 어찌 이 노인들의 뜻을 생각지 않는 것이냐?"

세 사람이 똑같은 말로 부드럽게 대답을 했다.

"바로 지금은 사람의 도리도 닦을 수 없는데, 도리어 자신의 뒤를 도모하겠습니까?"

마침내 세 며느리는 비처럼 쏟아지는 화살과 돌멩이를 무릅쓰고, 불꽃과 같은 기세를 무시하며 시부모를 호위했다. 그러자 도적들도 감복하여 흩어져 달아나 수십 명의 노인과 아이들이 모두 온전히 무사할 수 있다. 이것은 정성이 金石을 깨트린 것이 아니겠느냐며 그들의 행동에 통문은 찬사를 보냈다.

그리고 그들의 美談은 이것만이 아니었다. 同壻 간에 서로 사랑하고 공경하기가 마치 시어머니와 며느리 사이 같았다. 그들은 아무리 작은 일이라도 상의하지 않는 것이 없고, 한 가지 맛있는 것이라도 모이지 않으면 결코 먹지 않았다. 마을에 완고하거나 간사한 사람들이 모두 敎化가 되어 한 사람도 타협하지 않고 억지로 하려는 자가 없었다. 집에서 서로 치고받고 싸우다가도 세 며느리의 품행과 도의를 듣게 되면 문득 두려워하였으며, 마음의 나아갈 방향을 잃거나 낙담한 사람은 곧 이전의 습속을 바꾸고 고쳤다. 집에서 기르던 개와 돼지가 같은 때에 새끼를 낳아 기르는데, 돼지 어미가 나가면 개가 돼지 새끼에 젖을 먹이며, 개 어미가 나가면 돼지가 또한 그렇게 했다. 하찮은 짐승이란 서로 아르렁거리고 서로 깨물려고 하는 것은 그 성품이 본디 그러한 것인데, 서로 먹이고 서로 기르는 것이 마치 의리로 겸양하는 사람과 같은 것이 있는 것은 召南의 닭과 江州의 개가 다행히 다시 손씨 집안을 만난 것과 같은 것이다. 효성과 우애, 그리고 貞烈에 있어서 세상에서는 간혹 그 한 가지를 성취한 사람이 있기는 하였다. 하지만 한 사람이 그 세 가지 덕성을, 그것도 한 집안에서 세 사람이 동시에 성취한 것은 예로부터 두루 찾아보아도 다시 볼 수 없을 것이다. 그런데 세 부인의 나이가 많지 않은데도 後人들을 교화하고 인도하여 모두가 품위가 있었다. 그 가운데 아들 圭憲과 같은 무리들이 모두 효성과 우애를 알며 어른에게 언행이나 몸가짐을 조심하니, 손씨 집안에 부모를 섬기고 공경함이 번창하고 왕성할 것이라는 것은 바로 이것을 말하는 것이었다.

이 통문은 세 효부의 이러한 행적을 말하고서 이밖에 다른 자세한 행적을 일컫고 기술할 것이 많지 않는 것은 아니지만 이 정도로 그 대체적인 것만 열거하였다고 하였다. 그러면서 美德을 좋아하는 옥산서원의 여러 군자들이 그 가운데 뽑아서 가려내어 길이 전하여 없어지지 않게 해달라고 당부했다. 그리고 또한 효부 가운데 가장 연장자는 驪州李氏로 晦齋의 14世孫이며 그 의로움을 물려받고 마땅함을 방정하게 하여 이런 덕을 갖추게 되었으며, 元謨氏는 대대로 옥산서원이 있는 경주에 거주하여 우애의 도리와 인척간의 情誼가 모두 두터웠을 것이라는 말을 덧붙였다. 그렇기 때문에 그 집안의 훌륭한 자취를 밝게 드러나게 하는 것은 옥산서원의 여러분에게 달려있다고 했다. 지금 충청북도에 우거하고 있는 인사들이 비록 善을 즐기고 義를 좋아하기는 하지만, 대대로 경주에서 情分을 나누었던 선비들만 하겠느냐고 했다. 그러면서 이 통문을 발행한 자신들은 거처가 가깝고 듣는 것이 빨라 이러한 의론을 먼저 발한 것이니, 아무쪼록 옥산서원 여러분들이 그 전말을 자세히 살펴서 칭송하여 드러낼 방도를 빨리 생각해준다면 우리 유학계의 다행이며, 이 시대의 다행일 것이라는 말로 통문의 끝을 맺었다.

1920년대에 들어서면서부터 효자·효부·열녀에 대한 포상하고 宣揚하자는 통문이 발행되는 횟수가 급속히 늘어났다. 그것은 시대의 흐름이 유교의 이념을 가진 사람들로 하여금 그 만큼 위기의식을 느끼게 했다는 것이다. 그래서 書院을 중심으로 儒敎의 윤리와 도덕을 보존하고 공고히 하려는 시도가 이러한 통문의 형태로 나타난 것이다. 하지만 이러한 시도는 과거 국가적 차원에서 이루진 것이었다. 조선은 유교적 풍속의 교화를 위해서 충신․효자․열부를 三大節이라 하여 적극적으로 포상하는 정책을 폈다. 조선후기에 간행된 大典通編에 따르면, 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 부합되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年(3년)의 年初마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살피고, 이를 다시 議政府로 이첩하여 별단으로 임금에게 보고하도록 하였다. 이렇게 하여 선발된 사람들은 관직이나 물건을 賞으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내려 받고 세금을 면제받는 復戶의 혜택을 누렸다. 그리고 妻로서 절개를 지킨 烈女의 경우는 항상 復戶의 대상이 되었다.

그런데 여기서 주목할 점은 국가로부터 복호의 특혜를 받거나 효자나 열녀로 공인받기까지 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구되었다는 점이다. 하지만 지역사회의 광범위한 지지도 사회적 지위와 밀접한 관계가 있다. 명확한 행적이 드러나는 충신과는 달리 효자나 열녀는 그 행적을 국가에서 파악하기 어렵다. 이러한 이유로 인해 효자나 열녀의 행적은 다른 사람들의 公議에 의해 인정되고, 그들의 추천에 의해 파악될 수 있었다. 그러다 보니 효자나 열녀는 지역 士林의 公論에 의해 추천되어 해당 고을의 수령이 받아서 이를 각 道의 관찰사가 수합하여 禮曹에 올렸다. 그 과정이 이러하다 보니 지역사회에서 公議를 얻지 못하면 아무리 그 행적이 뚜렷하다 해도 효자나 열녀로 인정을 받을 수 없었다. 따라서 효자나 열녀로 인정받기 위해서는 그들을 배출한 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 士族들과의 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능했다. 이 통문에서 세 효부 중의 한 사람이 회재의 후손이라고 하고, 그 효부의 시아버지가 옥산서원이 있는 경주에 대대로 거주했다는 사실을 말한 것도 바로 이러한 것과 연관된 것이다.

또한 향촌사회에서 이러한 효자나 열녀들을 찾아 널리 알리고 중앙에 보고하여 旌表하도록 하게 하는 일은 대개 鄕校나 書院에서 하였다. 이 두 기관에서 사림의 공의를 모으거나 확인한 후 그러한 내용을 수령에게 넘기면, 수령이 이를 감사에게 천거하였던 것이다. 지금의 이 통문은 소수서원에서 사림의 公議를 모으는 과정이라고 할 수 있다. 그런데 이 통문을 보면 두 가지 의문이 든다. 하나는 충청북도에 있는 효부의 일을 왜 경상북도의 서원에서 나서느냐 하는 것이며, 다른 하나는 이 통문의 마지막에 효부를 선양하는 책임을 전적으로 옥산서원에 떠넘기고 있다는 것이다. 먼저 소수서원은 충청북도와 인접해 있는 서원으로 이 통문에서 말한 것처럼 거처가 가깝고 듣는 것이 빨랐기 때문일 것이다. 하지만 다른 도의 효부를 추천한 것은 自意에 의한 것이라기보다는 부탁에 의한 것일 가능성이 높다. 다시 말해서 일직손씨의 집안에서 여주이씨와의 인연을 핑계로 소수서원에서 옥산서원으로 통문을 넣어 자신들 집안의 며느리가 효부로 공인될 수 있도록 힘써 줄 것을 부탁했다는 것이다. 그렇다보니 소수서원에서도 이 통문의 마지막에 손씨 집안과의 인연을 거듭 강조하면서 효부들을 선양할 방도를 옥산서원에서 강구하라고 요구했던 것이다. 이것을 보면 당시에는 효부나 열녀로 공인된다고 해서 국가로부터 어떤 혜택이 있었던 것은 아니지만, 지역사회에 있어서는 이것이 가문의 위세와 품격을 높이는 배경으로 여전히 작용하고 있었던 것으로 짐작된다.

「조선시대 대구지역의 효자.열녀」 『사학연구』 제63호, 박주, 한국사학회, 2001

「초기 '신여성'의 사회진출과 여성교육」 『여성과 사회』 제11호, 박정애, 한국여성연구소, 2000

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환