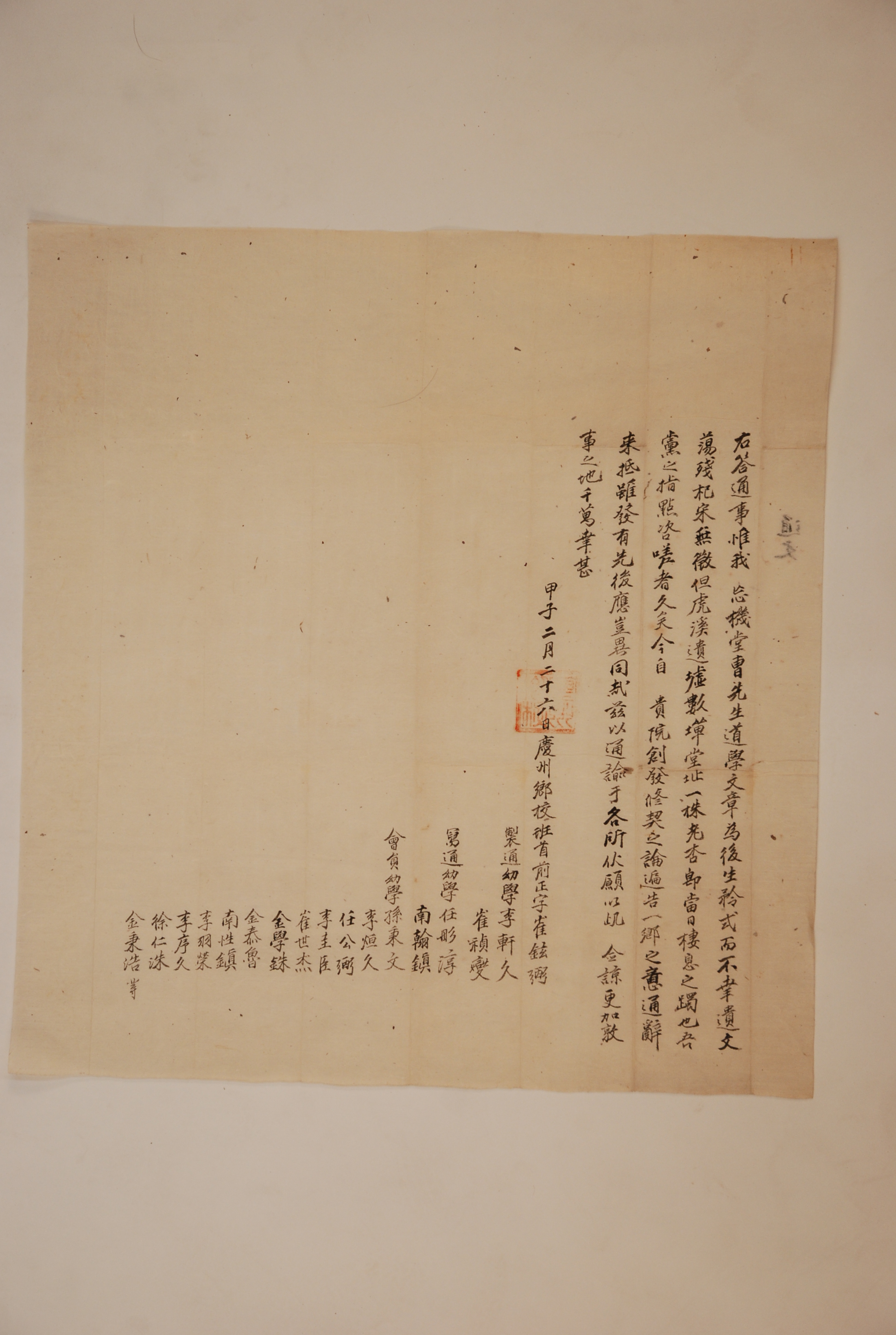

1924년 2월 26일, 玉山書院에서 忘機堂 曺漢輔가 생활했던 옛터에 祠宇를 짓기 위해 契를 조직하자는 제안에 동의한다는 내용의 답장으로 보내온 慶州鄕校의 通文

1924년 2월 26일, 玉山書院에서 忘機堂 曺漢輔가 생활했던 옛터에 祠宇를 짓기 위해 契를 조직하자는 제안에 동의한다는 내용의 답장으로 보내온 慶州鄕校의 通文이다.

이 통문은 먼저 망기당 조한보의 학문적 업적에 대해 이야기한다. 그에 따르면 망기당은 道學과 文章에 있어 후생들의 모범이 된다고 하였다. 하지만 불행하게도 망기당이 남긴 글들은 이리저리 흩어져 없어져버렸다고 하였다. 그것은 마치 夏나라와 殷나라의 禮制를 고증하기 위해 그 후예의 나라인 杞나라와 宋나라의 문헌이 있어야 하는데 없는 것과 같은 형상이라고 아쉬워했다. 그런데 虎溪, 즉 지금의 경주시 안강읍 산대리의 유서 깊은 곳에 한 그루 오래된 살구나무가 있는데, 바로 그곳이 망기당이 생활하던 자취가 있는 곳이라고 했다. 그래서 이곳의 사람들이 그곳을 손으로 가리키며 탄식한 지가 오래되었다고 했다. 이제 옥산서원에서 망기당이 생활하던 옛터에 祠堂을 짓기 위하여 계를 조직하자는 의론을 맨 처음 발하여 고을 곳곳에 두루 통고한다는 통문의 글이 왔다고 했다. 그러면서 이 일의 제안에서는 먼저하고 뒤에 하는 차이가 있을 수 있으나, 거기에 호응하는 데는 어찌 다름이 있을 수 있겠느냐며 옥산서원의 제안에 찬성했다. 그리고 이어서 모든 곳에서 찬동하였으니, 이것으로 자신들의 뜻을 이해하고 다시 일에 더욱 힘을 써준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

옥산서원에서 계를 조직하여 사우를 건립하고자 한 망기당 조한보는 그렇게 잘 알려진 인물이 아니다. 지금 남아 있는 자료를 통해서 보면 1469년 增廣試에 급제하여 성균관에 들어가게 되었다. 그런데 성균관 관원들이 부정을 저지르는 것을 좌시하지 못해 동맹 휴학을 주도했다. 그 일로 해서 망기당은 杖刑을 받고 쫓겨나 영원히 과거시험에 응시할 자격을 박탈당했다. 그런 그는 이후 어떻게 공부했는지 알려지지 않았다. 이 통문에서 남긴 글들이 이리저리 흩어져 없어져버렸다고 하는 것은 이러한 사정을 두고 말하는 것이다. 그런데 망기당의 학문을 엿볼 수 있는 것이 바로 晦齋 李彦迪의 太極問辨이라는 책에 남아 있다. 그것이 그렇게 된 데는 다음과 같은 사연이 있었다.

이언적은 어느 날 우연한 기회에 친구 四友堂으로부터 망기당이 그의 셋째 외숙인 忘齋 孫叔暾에게 보낸 편지를 얻어 보게 되었다. 거기에는 두 사람이 無極과 太極의 槪念을 두고 벌인 論爭의 내용이 담겨져 있었다. 이것을 본 이언적은 두 사람의 견해와 사뭇 달랐다. 그래서 두 사람 모두의 견해를 비판하는 글을 썼다. 그리고 그것을 사우당을 통해 망기당에게 전했다. 이것을 읽은 망기당은 그 비판에 대한 반박의 글을 써서 다시 이언적에게 보냈다. 이렇게 해서 이언적과 망기당 사이에 본격적인 논쟁이 벌어지게 되었다. 지금 남아 있는 것은 망기당의 글이 아니라, 이언적이 망기당에게 보낸 글이 남아 있다. 하지만 그 글은 논쟁의 것이기에 망기당의 생각 전모는 아닐지라도 일부는 엿볼 수 있다. 훗날 이 논쟁은 퇴계가 "도리를 호위하는 공이 크다."라고 할 만큼 조선조 성리학의 기초를 다지는데 큰 공헌을 하였다. 그리고 선조 때 明나라 사신이 조선에도 孔孟의 心學이 있는지를 물었을 때 이들의 논변을 보여주었을 정도로 학문적 깊이를 가진 것으로 사람들을 받아들였다. 이 통문에서 망기당이 도학과 문장에 있어 후생들의 모범이 된다고 한 것은 이언적의 글로부터 추론한 것이다.

이 통문을 보면 망기당에 대한 자취가 오래된 살구나무 한 그루라고 한 것을 보면 참으로 군색하다는 느낌을 준다. 이런 의미에서 옥산서원에서 망기당의 사우를 마련하기 위해 계의 조직을 경주지역 일원의 校院에 제안을 했다는 것은 조금은 의외이기도 하다. 물론 망기당의 家系는 그의 할아버지인 曺尙治 때부터 경주 일원에서 명문가이기는 하였다. 그렇더라도 옥산서원이 앞장서서 망기당의 사우를 짓자고 제안하는 것은 여러 가지 사정으로 볼 때 쉽게 받아들이기 힘들다. 그렇지만 이 통문이 발행된 1920년대에 先賢을 제향하려는 사회적 분위기를 생각해 보면 어느 정도 이해가 될 수 있을 것 같다. 이때는 일제강점기로 식민지배가 점차 고착화되어가는 시기이기는 했으나, 선현에 대한 祭享의 분위기는 그 이전에 못지않았을 뿐만 아니라 더욱 열기를 띠었다고 해도 지나친 말은 아니었다. 그런 사회적 분위기에 편성하여 훼철된 서원을 복원한다든지, 先祖를 不遷位로 전환한다든지, 선조의 文集이나 遺稿를 간행한다든지, 이러한 것도 아니면 새로운 사우를 지어 제향하려고 했다. 당시에 이렇게 하는 이유는 크게 두 가지로 나누어 생각해 볼 수 있다. 하나는 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 鄕村을 지배하려는 노력이 일제강점기에도 지속되고 있었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이것이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 다른 하나는 이것을 통해 一族의 단결을 도모하고자 하는 것이었다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 血緣 중심적 이념들이 크게 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 門中을 중심으로 鄕村社會에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하기 위해서는 혈족의 구심점이 필요했는데, 그것이 바로 명망이 있는 선현을 되살려내는 것이었다. 이런 것을 보면 망기당의 사우를 건립하고자 한 것은 옥산서원이기는 했으나 그 배후에는 망기당의 후손들이 있었을 것으로 생각된다. 다시 말해서 망기당의 후손들은 경주지역에서 자신들의 명성과 명예를 유지시키는 한편 그 일족들의 단결을 위해 망기당의 사우를 건립하기로 하고, 이러한 일에 있어 지역에서 막대한 영향력을 발휘할 수 있는 옥산서원에 망기당과 이언적의 인연을 근거로 앞장서 줄 것을 부탁했을 것이라는 것이다.

『향촌의 유교의례와 문화』, 권삼문·김영순, 민속원, 2003

「경상도 서원·사우의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

『한 점 부끄럼 없는 삶을 살다, 경주 회재 이언적 종가』, 이수환, 예문서원, 2011

「조선 전기 無極太極 論爭의 교육학적 해석」 『도덕교육연구』 제18권, 박재문, 한국도덕교육학회, 2007

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환