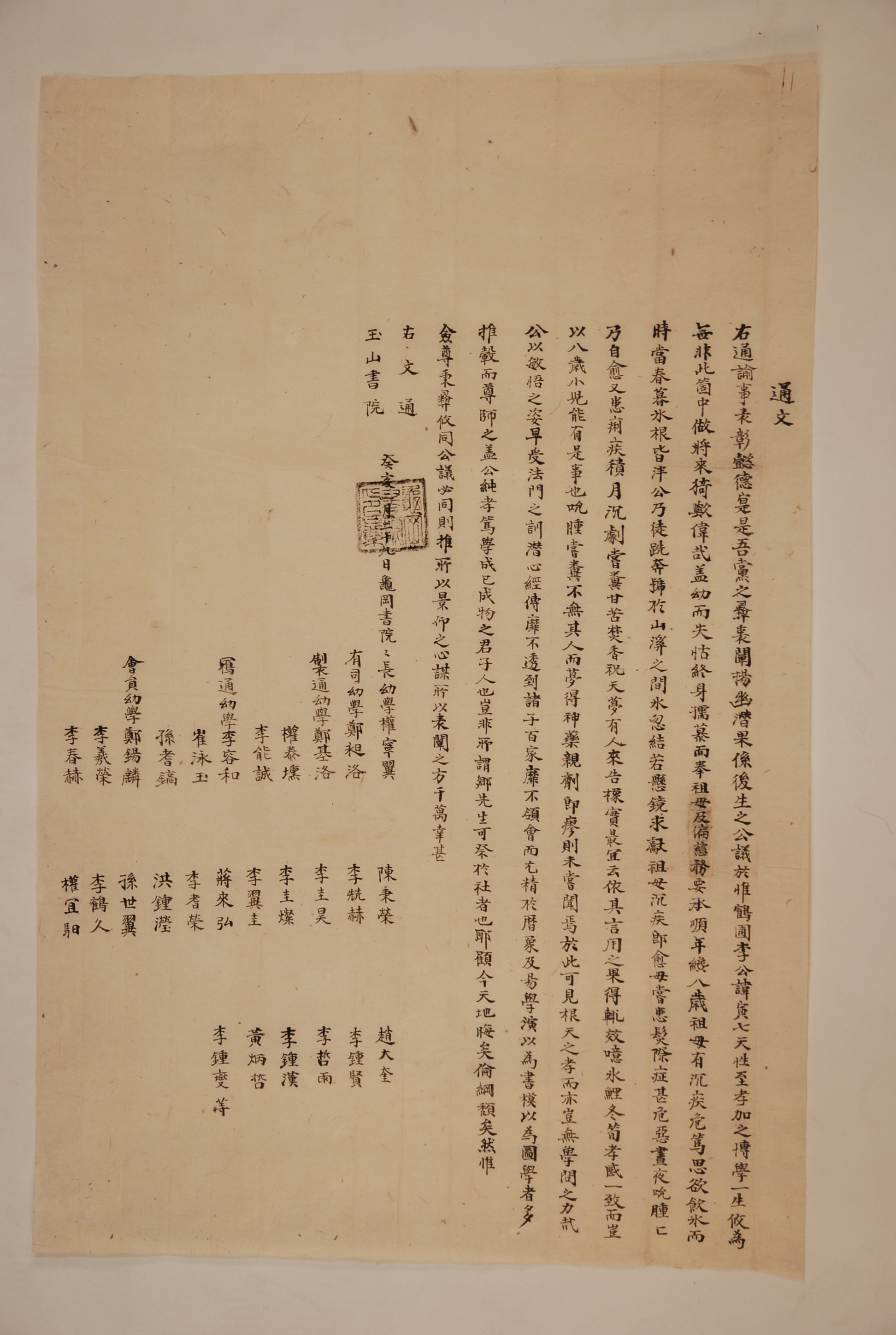

1923년 3월 29일, 鶴圃 李寅七의 孝誠과 學德을 세상에 드러내어 알리는 방안을 강구하자며 玉山書院에 보내온 龜岡書院의 通文

1923년 3월 29일, 鶴圃 李寅七의 孝誠과 學德을 세상에 드러내어 알리는 방안을 강구하자며 玉山書院에 보내온 龜岡書院의 通文이다.

이 통문은 먼저 아름다운 덕을 표창하는 것은 우리 무리들의 떳떳한 본성에서 나오는 것이며, 드러나지 않은 덕을 밝혀 드러내는 것은 결국 후생들의 公議에 달린 것이라는 말을 했다. 이 말은 곧 주변에 그런 덕을 가졌으나 그것이 드러나지 않은 사람이 있다는 것이다. 이 통문에서 말하는 그 사람은 바로 학포 이인칠이다. 이 통문은 그를 다음과 같이 드러냈다.

학포는 타고난 성품이 지극히 효성스러운데다 배움과 학식까지 많다는 것이다. 그가 일생동안 행한 것은 모두 이것으로부터 나왔다. 그는 어려서 아버지를 여의었으나 종신토록 사모하였다. 그리고 할머니와 홀로 된 어머니를 받듦에 공경히 따르기를 힘썼다. 할머니가 고질병으로 위독할 때 얼음을 먹고 싶다고 하였다. 그러나 그때는 이미 늦은 봄이어서 얼음이 송두리째 모두 녹아버렸다. 그러나 학포는 맨발로 달려 나가 산 사이에서 울부짖었다. 그러자 갑자가 얼음이 마치 매달린 거울처럼 얼어 있었다. 그것을 가져다 할머니에게 드리니 고질병이 곧 나았다. 이러한 일을 한 때가 그의 나이 불과 8세 때였다. 그리고 어머니가 머리에 종기가 나서 증세가 심해져 위급하게 되었다. 그러자 학포는 밤낮으로 종기를 입으로 빨아내어 낫게 하였다. 또 어머니가 이질에 걸려 몇 달이 지나자 병세가 극도로 심해졌다. 그러자 학포는 분변이 단지 쓴지를 맛보며 병세를 살피고, 향을 피워놓고 병이 낫기를 하늘에 빌었다. 그러던 어느 날 꿈에 어떤 사람이 나타나 상수리나무의 열매가 가장 좋다고 일러주었다. 그는 그 말을 믿고 그것을 약에 사용하였더니 과연 효험이 나타났다.

이 통문은 학포의 이런 효성과 異蹟을 이렇게 평가했다. 옛날 얼음을 깨고 잉어를 잡고 한겨울에 죽순을 얻은 것은 효성에 감복한 일치이나, 8세의 어린아이가 어찌 늦은 봄에 얼음을 얻는 일을 할 수 있겠는가라고 하며 다른 이적보다 훨씬 우월하다고 말했다. 그리고 종기를 입으로 빨아내고 분변을 맛본 사람이 없었던 것은 아니나, 꿈에 신비로운 약제를 얻어 손수 약을 제조하여 병을 낫게 한 것은 들어보지 못했다며 그의 정성과 함께 학식도 찬양하였다. 그러면서 학포의 이러한 행동에서 타고난 효성을 볼 수 있으나, 어찌 또한 학문의 힘이 없었겠는가라는 말로 선천적인 성품과 함께 후천적으로 습득한 학문 또한 탁월함을 언급했다. 통문은 이 말에 이어 학포의 학문에 대해 언급했다. 그는 민첩하고 穎悟한 자질로 일찍이 정통의 문파에서 가르침을 받았다. 그리고 經典을 마음으로 깊이 음미하고 파고들어 환히 도달하지 않은 데가 없었다. 諸子百家의 학문은 스스로 연구하여 깨달았다. 더욱이 天文學과 易學에 정밀하여 그 법칙에 대해 글을 써서 풀이하고 그림을 그려 圖說을 만들었다. 학포로부터 배우는 사람들이 많았는데, 그들은 그를 후원하고 존중하여 스승으로 삼았다. 이러한 일들을 종합하면 학포는 순수한 효성과 성실하게 이룬 학문으로 자신을 완성하여 만물을 완성되게 하는 君子라고 했다.

이 통문은 학포의 학문에 대한 언급에 이어 그가 왜 표창되어져야 하는지에 대해 언급했다. 사람이라면 누구나 학포와 같은 鄕先生을 사당에 모시고 제사를 드려야 한다고 말할 것이라고 했다. 그러면서 지금 세상을 돌아보면 천지는 깜깜하고 윤리는 무너졌다고 하면서 학포와 같이 효성과 학덕을 겸비한 사람의 필요성을 강조했다. 이어서 여러분의 타고난 本性이 같다면 公議 또한 반드시 같을 것이니, 학포의 덕을 사모하여 우러러보는 마음을 미루어서 그를 드러내어 밝히는 방안을 모색한다면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 말미에서 지금은 천지가 깜깜하고 윤리가 무너졌다고 하였다. 이것은 이 통문이 발행된 1920년대에 들어서면서부터 효자·효부·열녀에 대해 포상하고 宣揚하자는 통문의 발행 횟수가 급속히 늘어난 까닭이다. 다시 말해서 시대의 흐름이 유교의 이념을 가진 사람들로 하여금 그 만큼 위기의식을 느끼게 했다는 것이다. 그래서 書院을 중심으로 儒敎의 윤리와 도덕을 보존하고 공고히 하려는 시도가 이러한 통문의 형태로 나타난 것이다. 하지만 이러한 시도는 과거 국가적 차원에서 이루진 것이었다. 조선은 유교적 풍속의 교화를 위해서 충신․효자․열부를 三大節이라 하여 적극적으로 포상하는 정책을 폈다. 조선후기에 간행된 大典通編에 따르면, 孝行과 烈行이 旌閭와 復戶에 부합되는 자는 모든 道에서 뽑아서 보고하고, 式年(3년)의 年初마다 禮曹의 세 堂上이 모여 상세히 살피고, 이를 다시 議政府로 이첩하여 별단으로 임금에게 보고하도록 하였다. 이렇게 하여 선발된 사람들은 관직이나 물건을 賞으로 주고, 더욱 뛰어난 자는 旌門을 내려 받고 세금을 면제받는 復戶의 혜택을 누렸다. 그리고 妻로서 절개를 지킨 烈女의 경우는 항상 復戶의 대상이 되었다.

그런데 여기서 주목할 점은 국가로부터 복호의 특혜를 받거나 효자나 열녀로 공인받기까지 지역사회의 광범위한 지지가 필수적으로 요구되었다는 점이다. 하지만 지역사회의 광범위한 지지도 사회적 지위와 밀접한 관계가 있다. 명확한 행적이 드러나는 충신과는 달리 효자나 열녀는 그 행적을 국가에서 파악하기 어렵다. 이러한 이유로 인해 효자나 열녀의 행적은 다른 사람들의 公議에 의해 인정되고, 그들의 추천에 의해 파악될 수 있었다. 그러다 보니 효자나 열녀는 지역 士林의 公論에 의해 추천되어 해당 고을의 수령이 받아서 이를 각 道의 관찰사가 수합하여 禮曹에 올렸다. 그 과정이 이러하다 보니 지역사회에서 公議를 얻지 못하면 아무리 그 행적이 뚜렷하다 해도 효자나 열녀로 인정을 받을 수 없었다. 따라서 효자나 열녀로 인정받기 위해서는 그들을 배출한 집안이 지역사회에서 일정한 지위를 유지하고 있거나, 여타 士族들과의 폭넓은 교유관계를 형성하고 있어야만 가능했다. 이 통문에서 추천하는 학포 또한 이러한 배경을 가졌을 가능성이 높다. 다시 말해서 통문에서 그의 학덕을 강조하고 있기는 하나 그 학맥을 제시하지 않음에도 불구하고 이렇게 추천되고 있는 것을 보면 그럴 가능성을 짐작할 수 있다는 것이다.

또한 향촌사회에서 이러한 효자나 열녀들을 찾아 널리 알리고 중앙에 보고하여 旌表하도록 하게 하는 일은 대개 鄕校나 書院에서 하였다. 이 통문의 서두에서 아름다운 덕을 표창하는 것은 우리 무리들의 떳떳한 본성이라고 한 것은 바로 이러한 기능을 두고 하는 말이다. 이렇게 이 두 기관에서 사림의 공의를 모으거나 확인한 후 그러한 내용을 수령에게 넘기면, 수령이 이를 감사에게 천거하였던 것이다. 지금의 이 통문은 구강서원에서 사림의 公議를 모으는 과정이라고 할 수 있다. 그런데 이 통문이 발행된 1920년대는 일제강점기로 효자나 열녀로 공인받는다고 하더라도 국가로부터의 혜택은 거의 없었다. 그럼에도 불구하고 이런 통문이 오히려 과거보다 더 많이 발행되었다는 것은 두 가지 의미로 생각해 볼 수 있다. 하나는 새로운 서구문물의 도래와 함께 기존의 유교적 질서가 위태롭게 되자 이를 유지하고 강화하기 위해 서원과 향교에서는 이러한 일에 더욱 열심히 앞장섰을 것이라는 것이다. 다른 하나는 효자나 열녀로 공인받는 것이 비록 국가로부터의 혜택은 없다고 하더라도 향촌에서의 명성과 명예를 얻는 데는 여전히 이러한 일이 유효했을 것이라는 것이다. 이렇게 한쪽에서는 구하고, 다른 한쪽에서는 요청하게 되는 현실이 있었기 때문에 이러한 통문의 수가 늘어나게 되었던 것으로 보인다.

『향촌의 유교의례와 문화』, 권삼문·김영순, 민속원, 2003

「경상도 서원·사우의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환