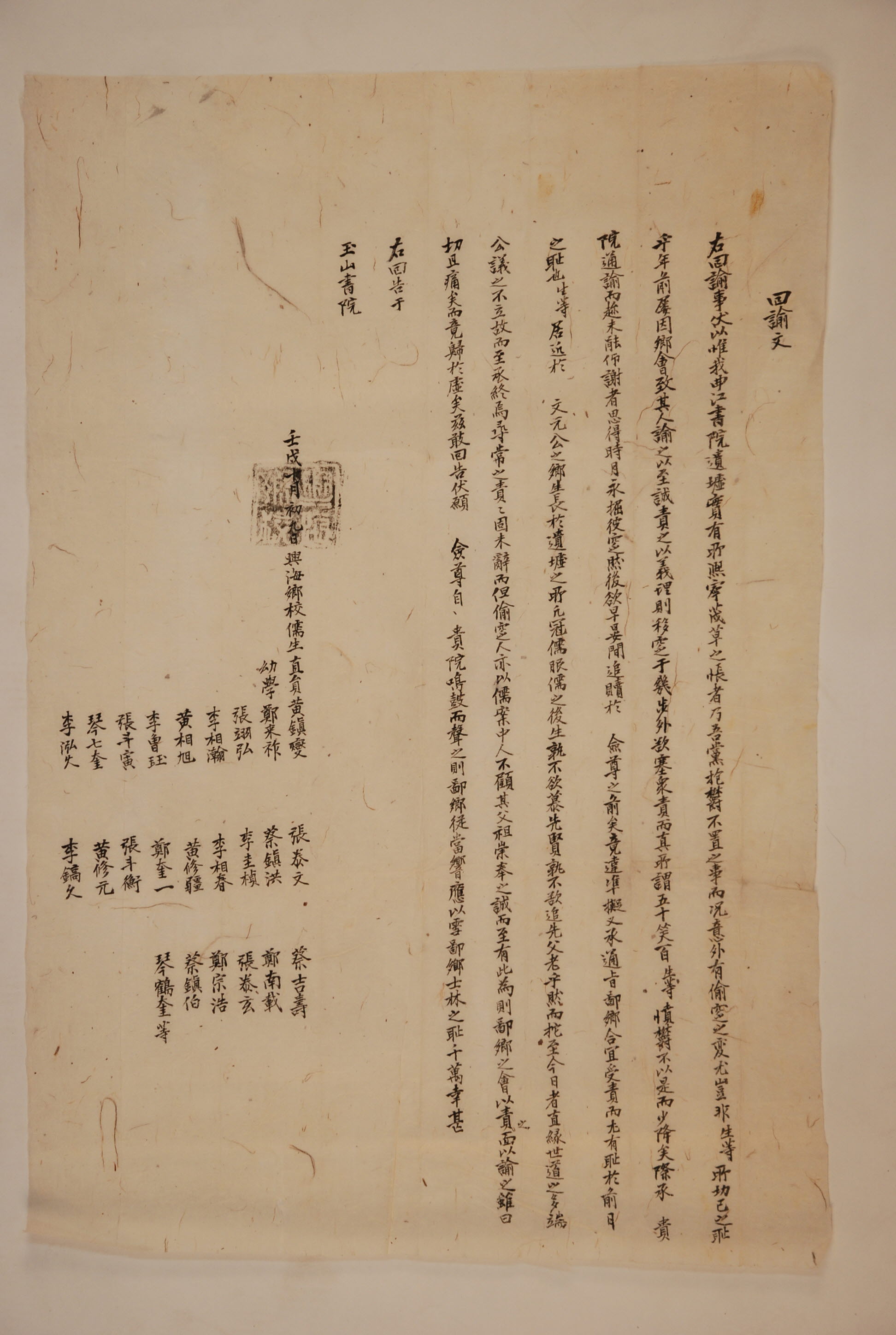

1922년 10월 9일, 曲江書院 옛터에 偸葬한 것을 질책하는 玉山書院에 그간의 처리과정에서 있었던 사실에 대해 알리는 興海鄕校의 回諭文

1922년 10월 9일, 曲江書院 옛터에 偸葬한 것을 질책하는 玉山書院에 그간의 처리과정에서 있었던 사실에 대해 알리는 興海鄕校의 回諭文이다.

이 회유문은 먼저 곡강서원의 옛터가 오랜 시간 방치되어 풀이 무성하게 된 것은 자신들이 울적한 마음을 품고서 방치하지 않으려 했던 일이라고 했다. 그런데 뜻밖에도 몰래 묏자리를 쓰는 변고가 있었으니, 이것이 자신들에게 절실히 부끄러운 일이 아니겠느냐며 옥산서원에 죄송한 마음을 표했다. 하지만 흥해 사림에서 이 일을 방치한 것은 아니었다. 그들은 지난해에 여러 차례를 鄕會를 열어 묏자리를 쓴 사람에게 한편으로는 정성으로 달래기도 하고, 다른 한편으로는 義理로써 責望하기도 했다고 했다. 그런데 묏자리를 쓴 사람이 불과 몇 걸음 밖에다 묏자리를 옮기고는 뭇사람의 책망을 막으려했다고 했다. 이것은 전쟁에서 50보를 도망친 사람이 100보를 도망친 사람을 비웃는 것과 같이 참으로 아무른 차이가 없는 것이라고 흥해의 사림들도 알고 있었다고 했다. 그래서 흥해의 사림들은 회유문에서 이것으로 분노와 울화가 조금도 가라앉지 않았다고 했다. 그런데 이 일로 해서 옥산서원에서 보내온 통지를 받고서 곧장 아뢰지 못한 것은 시일을 두고 그 묏자리를 영원히 파내어 가게 한 연후에 조만간 여러분에게 속죄할 생각이었기 때문이라고 했다. 하지만 자신들이 옥산서원에서 제시한 기준을 어기고, 또 자신들의 고을에서 마땅히 받아야 할 질책의 통지를 받고 보니, 전날에 가졌던 부끄러움보다 더한 부끄러움을 가지게 되었다고 했다. 그러면서 자신들은 文元公의 고향에 가까이 살고, 그 분의 역사가 깃든 곳에서 성장하면서 선비의 冠과 선비의 服裝을 한 後生으로서 어찌 그 분을 힘써 그리워하고 힘써 생각하고자 하지 않았겠느냐며 흥해의 사림들은 자신들의 처지를 이해해 줄 것을 옥산서원에 호소를 했다. 하지만 자신들의 이런 마음과는 달리 이 일이 지금까지 끌려오게 된 것은 바로 세상의 道理가 아주 복잡해지고, 公議가 확립되지 않았기 때문이라고 했다. 그래서 종당에는 질책을 했으나 예사로운 것이 되어버리고, 묏자리를 쓴 사람도 질책을 마다하지 않게 되었다고 했다. 하지만 흥해의 사림들은 나름대로 할 수 있는 노력들을 모두 동원했다고 했다. 몰래 묏자리를 쓴 사람도 또한 儒案에 있는 사람이기에 향회를 열어 질책하기도 하고, 안면이 있는 사람을 통해서 달래기를 아주 간절하고 또 뼈에 사무치게 했다고 했다. 하지만 결국에는 헛것이 되고 말았다고 했다. 그래서 감히 옥산서원에서 먼저 여론을 불러일으켜 묏자리를 쓴 사람을 聲討하기를 바란다고 했다. 그렇게 하면 흥해의 사림 자신들도 그 소리에 呼應해서 자신들의 부끄러움을 씻어낼 수 있었으면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 곡강서원은 임진왜란 때 倡義한 선비 鄭三畏가 지금의 경상북도 포항시 북구 흥해읍 남송리에 1607년에 건립하여 晦齋 李彦迪을 배향하고, 1708년 文簡公 趙絅을 추향한 서원이다. 이 회유문에서 보는 것처럼 옥산서원에서 곡강서원의 옛터에 투장을 한 것에 대해 문제를 삼는 것도 바로 그 배향인물이 회재이기 때문이었다. 하지만 이 서원은 흥선대원군의 서원철폐령으로 1868년 훼철된 이후 복원되지 않았다. 그럼에도 선현의 자취가 서린 곳이기에 누군가가 훼손하는 것은 옥산서원에서나 흥해의 사림에서 좌시할 수 없는 일이었다.

하지만 사림이 선현의 遺址를 지키려는 노력보다 개인이 明堂을 얻어 福을 구하려는 慾望이 훨씬 강렬했다. 그래서 과거에는 이런 일이 사실 드문 것이 아니었다. 明나라 毅宗 때 사람인 鄭瑄의 말을 들어보면 그 실태가 어떠했는지 짐작할 수 있다. 그에 따르면 세상 사람들이 風水說에 혹해서 吉地를 탐내 구하느라 몇 해가 가도록 어버이를 葬事 지내지 않는 자가 있는가 하면, 이미 장사를 지낸 무덤도 불길하다하여 한 번 파서 옮기는 것으로 만족하지 않고 서너 차례 옮기는 자도 있다고 했다. 그리고 장사를 지낸 땅을 가지고 서로 訟事하여 어비이의 시신이 땅속에 들어가기도 전에 집안이 이미 쑥밭이 되는 일이 있고, 형제간에 각기 禍福이 다르다는 풍수의 말에 빠져 심지어는 골육이 서로 원수가 되는 일도 있다고 하였다. 또 어버이를 장사지내는 자가 풍수설을 믿는데 아주 빠져 남의 산을 침범해 차지하고 다른 사람의 무덤을 파서 그 조상의 해골을 버리기에까지 이르니 원한이 잇달고 송사는 얽혀서 죽기를 한하고 이기려든다고 했다. 그래서 家産을 다 쏟고 世業을 망치는 떼까지 이른다고 했다.

정선의 말을 보면 명당에 대한 집착이 얼마나 심했는가를 짐작할 수 있다. 곡강서원의 옛터에 몰래 묏자리를 쓴 것도 바로 이런 명당에 대한 집착으로 보인다. 이렇게 자신의 땅도 아닌 곳에 묏자리를 쓰는 행위에 단호히 대처를 하지 못하는 것에는 이유가 있다. 그것은 무엇보다 自掘, 즉 묏자리를 쓴 사람이 스스로 파내지 않으면 땅주인이라고 해도 함부로 남의 무덤을 파낼 수 없다는 慣習 때문이다. 우리가 이 회유문을 보면 흥해 사림들이 직접적인 행동이 아닌 향회를 통해 질책을 하거나 안면 있는 사람을 통해 달래는 것과 같은 행동을 할 수밖에 없는 것도 바로 이런 관습 때문이다. 이것을 알기 때문에 몰래 묏자리를 쓴 사람도 자기의 땅인 것처럼 마냥 버티고 있었던 것이다. 그리고 여기에 또 한 가지 문제는 세태가 많이 변했다는 것이다. 먼저 이 시기는 일제강점기로 관청에서 이 문제에 대해 해결하려고 적극적으로 나서지 않았던 때라는 것이다. 또 하나는 이 시기가 되면 사림의 힘이 과거처럼 일반 대중을 압도할 만큼 강력하지 못했다는 것이다. 이 회유문에서 몰래 묏자리를 쓴 사람에게 어찌할 수 없는 것이 세상의 도리가 아주 복잡해지고, 공의가 확립되지 않았기 때문이라고 한 것은 이것을 두고 하는 말이다. 그러다 보니 흥해의 사림에서도 옥산서원에서 먼저 여론을 불러일으켜 성토를 하면 자신들로 따르겠다고 한 것이다.

[자료적 가치]

이 회유문은 외형적으로 보면 山訟의 문제이다. 즉 곡강서원의 옛터에 관할권을 가진 옥산서원과 흥해의 사림이 그 자리에 몰래 묏자리를 쓴 사람에게 移掘해갈 것을 요구하는 일이라는 것이다. 하지만 이 일의 처리과정에서 사림과 서원이 과거처럼 강력한 힘을 발휘하지 못하고 있는 것을 목격하게 된다. 이런 의미에서 이 회유문은 내면적으로 보면 쇠퇴해가는 사림과 서원의 일면을 노출한 자료라는 것이다. 따라서 이 회유문은 1920년대의 산송의 문제뿐만 아니라 사림과 개인 사이의 역학적 관계를 들여다볼 수 있는 자료라고 할 수 있을 것이다.

『譯註 牧民心書』, 丁若鏞 著, 茶山硏究會 譯註, 창작과 비평사, 1984

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환