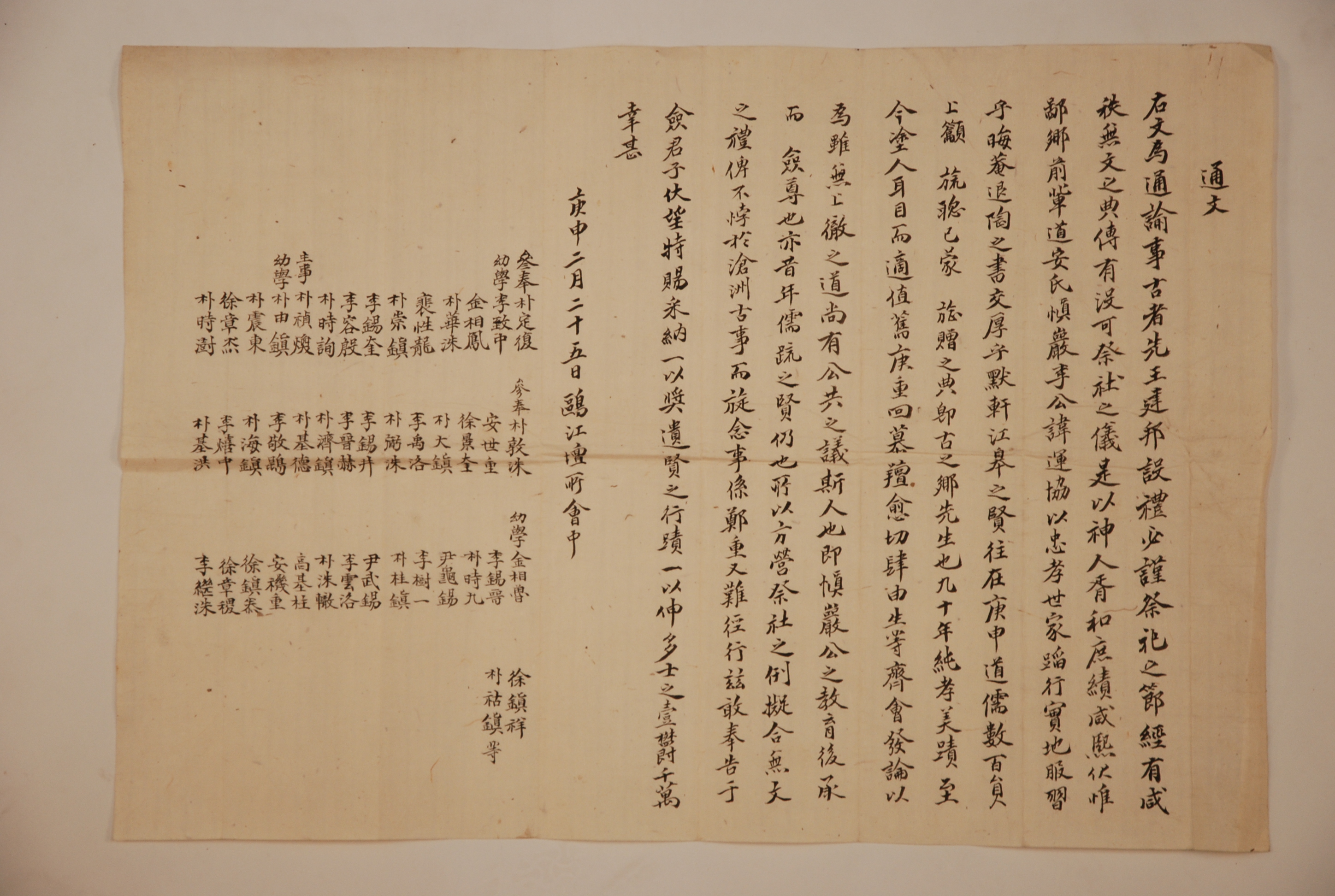

1920년 2월 25일, 愼巖 李運協을 祭享하는데 동의해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보내온 鷗江壇所 會中의 通文

1920년 2월 25일, 愼巖 李運協을 祭享하는데 동의해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보내온 鷗江壇所 會中의 通文이다.

이 통문은 먼저 제향의 기원에 대해 언급하였다. 그에 따르면 옛날 先王이 나라를 세워 예절을 베풀 때 반드시 祭祀의 節目에 대해 신중하게 하였다고 했다. 그래서 불변의 기준이 되는 經典에는 존재하지 않는 것[귀신]까지도 모두 질서 있게 하는 법이 있으며, 경전을 해석한 傳文에는 세상을 떠나면 祠堂에 모셔지는 儀式이 실려 있다고 하였다. 그리고 이것으로 귀신과 사람이 서로 화합하고 모든 일이 완성되어 빛난다고 하였다. 그러면서 이 제사에 모셔질 사람에 대해 언급하였다. 그는 이 통문을 보내온 鷗江書院의 후신인 구강단소가 자리하고 있는 蔚山의 선배로 號가 愼巖이며, 諱가 運協이다. 그의 행적은 대대로 충성과 효성으로 이어온 집안에 태어나 實地를 밟아 행동해 왔으며, 朱子와 退溪의 책을 잘 익혀서 그 가르침을 지켜내었으며, 默軒 李萬運이나 江皐 柳尋春과 같은 賢人으로부터의 배움을 간직하면서 생활하였다는 것이다. 그래서 지난 庚申年, 즉 1860년 경상도의 儒生 수백 명이 조정에 사정을 호소하여 旌閭의 은총을 입고 贈職의 은전을 받았는데, 이것은 그가 바로 옛 鄕先生이기 때문이라고 하였다. 그런데 90년이 지난 지금 그의 순수한 효성의 아름다운 자취가 사람들의 耳目에서 벗어나 있다고 하였다. 그래서 때마침 옛날 수백 명의 경상도 유생들이 그의 정려와 증직을 상소했던 경신년이 다시 돌아온 것을 맞이하여 어진 이를 사모하는 마음이 더욱 간절해졌다고 하였다. 이로 말미암아 이 통문을 보낸 사람들이 모임을 갖고 議論을 발하게 되었다고 했다. 이와 같은 일은 비록 위에서는 투철하게 하는 道理가 없다고 하더라도 아직도 公共의 議論이 있기 때문이라고 했다. 그러면서 통문을 보낸 자신들은 진암 이운협으로부터 가르침을 받은 후손들이고, 이 통문을 받는 사람들은 옛날 그의 정려와 증직을 상소했던 현인들의 후예라며 서로의 인연을 언급했다. 그런데 제향할 祠宇를 지어서 응당 魂靈에게 제사를 드릴 예절을 거행함에 있어 朱子의 가르침에도 어그러지지 않게 하고, 일의 정중함을 생각할 때에 성급하게 행하기 어려웠다고 했다. 그래서 여러분들에게 감히 고하게 되었다고 했다. 그러면서 엎드려 바라건대, 특별히 의견을 받아들여 한편으로는 현인이 남긴 행적을 장려하게 하고, 다른 한편으로 많은 선비들의 답답한 회포를 풀게 해주면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 제향하고자 하는 이운협은 전국적으로 알려진 인물이 아니다. 하지만 大司成을 지낸 復齋 李彙濬이 「孝子李公運協請旌褒上言」이라는 상소문을 올린 것을 보면 경상도 지역에서는 잘 알려진 인물이었던 것으로 짐작된다. 이 통문에서 1860년에 경상도의 유생 수백 명이 이운협의 정려와 증직의 상소를 올렸다고 한 것도 복재의 상소문과 연관된 것으로 추정된다. 이운협은 兵曹參判에 추증된 李應春의 8代孫이자, 左承旨에 추증된 李承金의 7대손이다. 그의 8대조인 이응춘은 임진왜란 때 의병을 일으켜 왜적에 맞서 싸우다가 순국하였으며, 7대조인 이승금은 喪中에 있으면서도 軍務에 종사한 것으로 이름을 드러냈다. 이 통문에서 이운협의 家系가 대대로 충성과 효성으로 이어온 집안이라고 한 것은 바로 이러한 것을 가리킨다. 그리고 이운협 자신의 행적을 보면, 어려서 아버지를 일찍 여윈 그는 끝내 봉양하지 못한 것이 지극히 恨이 되어 눈물을 흘려 항상 소매가 젖어 있었다고 한다. 그런 그는 홀로 된 어머니를 정성을 다해 모셨다. 그런 정성은 기적과 같은 일을 일으키기도 했다. 그것은 어머니가 겨울에 병이 들자 얼음을 깨고 물속에 들어가 기도를 드리니 이에 쾌차하게 된 것과 같은 것이었다. 그 후 어머니가 세상을 떠나자 젖먹이 아이가 어머니를 잃은 것 같이하여 여러 번 기절을 하고, 삼년상을 치르는 동안 한 걸음도 廬幕을 벗어나지 않았다. 그는 脫喪을 하고나서도 어머니가 즐겨 드시던 음식이 있으면 차마 먹지 못했다. 이런 그는 생활에 있어서도 다른 사람의 모범이 되기에 손색이 없었다. 이운협이 평생 座右銘으로 삼은 것은 "몸이 고달파도 마음이 편안하면 실행하고, 이익이 적어도 의로움이 많으면 실천한다."는 것이었다. 그가 보인 이러한 모습들은 이 통문에서 실지를 밟아 행동해 왔다는 말이 될 것이다.

이 통문과 같이 先賢의 추모 사업은 조선시대를 관통하며 줄곧 이어져온 일이었다. 그것은 조선의 건국이념인 유학에서 그것이 모든 행위의 근본이라고 가르쳤기 때문이었다. 이운협의 제향에 울산의 유림이 나서기는 했지만, 그것은 이 일이 먼저 유림의 동의가 있어야 가능한 일이기 때문이었다. 그런데 이 통문을 보면 일제강점기인 1920년대에도 선현의 추모 사업은 지속되었다는 것을 알 수 있다. 그 이유는 크게 두 가지로 나누어 생각해 볼 수 있다. 하나는 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 향촌을 지배하려는 노력이 일제강점기에도 지속되고 있었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이것이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 다른 하나는 이것을 통해 一族의 단결을 도모하고자 하는 것이었다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 血緣 중심적 이념들이 크게 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 門中을 중심으로 鄕村社會에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하기 위해서는 혈족의 구심점이 필요했는데, 그것이 바로 명망이 있는 선현을 되살려내는 것이었다. 1920년대에 들어와서 훼철된 서원들이 복원하려는 움직임이 활발했던 것도 바로 이러한 이유들 때문이었다고 할 수 있다. 아마도 이운협의 후손들은 그를 통해서 일족의 단결을 도모하고 그것을 통해 향촌에서 자신들의 위세 또한 과시하려고 했던 것이 아닌가 짐작된다. 그리고 구강단소 회중에서 이 통문을 옥산서원에 보낸 것은 그 전신인 구강서원이 바로 옥산서원과 같이 晦齋 李彦迪을 제향하고 있다는 측면에서 보면, 本家의 승인을 얻기 위한 절차로 보인다.

『향촌의 유교의례와 문화』, 권삼문·김영순, 민속원, 2003

「경상도 서원·사우의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

『復齋集』, 李彙濬,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환