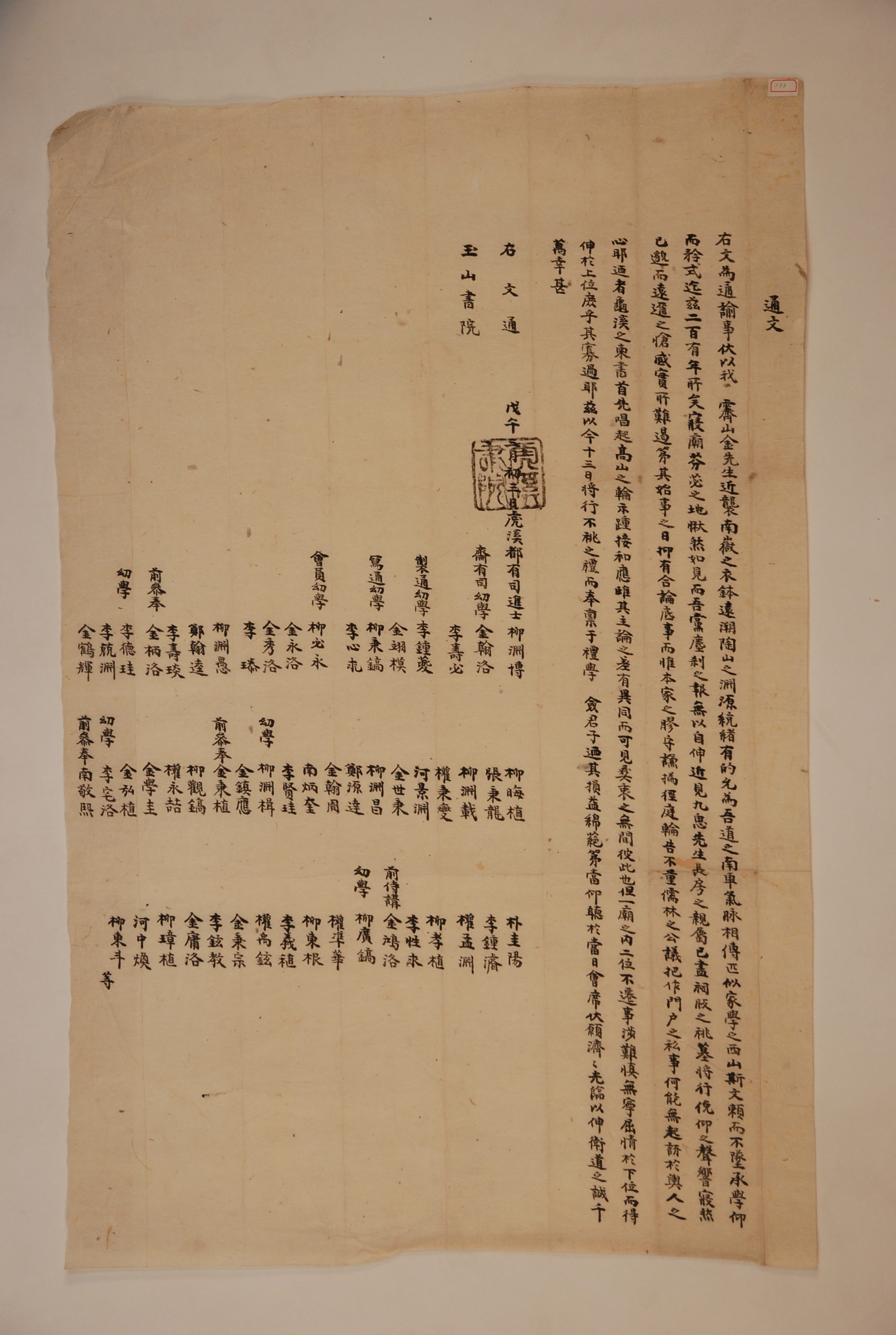

1918년 3월 3일, 霽山 金聖鐸을 不遷位로 모시는 일에 대해 의논하기 위해 모임을 개최함을 玉山書院에 알리는 虎溪都會所의 通文

1918년 3월 3일, 霽山 金聖鐸을 不遷位로 모시는 일에 대해 의논하기 위해 모임을 개최함을 玉山書院에 알리는 虎溪都會所의 通文이다.

이 통문은 먼저 제산 김성탁의 학문적 내력에 대해 언급하고 있다. 그에 따르면 제산은 가까이로는 南嶽 金復一의 衣鉢을 이어받고, 멀리로는 退溪 李滉의 학문적 淵源으로 거슬러 올라간다고 하였다. 이와 같이 제산의 학문적 계통이 분명함은 참으로 우리 道學의 指標가 되고, 그 맥락의 서로 전함은 마치 家學의 도달점과 같다고 하였다. 그래서 우리 유학계는 제산에 의지하였기에 추락하지 않고, 후학들은 공경하여 받들었기에 예법을 지킬 수 있었다고 하였다. 이와 같이 해온 지가 200년이 되어 廟宇에서 제사를 받듦에 숙연하기가 마치 뵌 듯한데, 우리 무리들은 제산의 천지와 같이 큰 은혜에 대해 보답할 방법이 없게 되었다고 하였다. 그 이유에 대해 이 통문은 이렇게 기술하고 있다. 근자에 제산의 아들인 九思 金樂行의 장손 집안의 사람들을 만났다고 한다. 그런데 그들의 말에 따르면 제산의 神主를 이미 다른 사당으로 옮겨 하늘에 告由하는 일을 행하게 될 것이라고 하였다는 것이다. 이 말에 멀거나 가까운 이들이 듣고서 슬픈 감정을 참으로 막기 어려웠다고 하였다. 그러면서 그런 일을 시작하는 날에 의론을 맞추는 일이 있어야 하는데, 제산의 집안에서는 자신들의 고집만 지켜서 두루 통고하는 일을 하지 않았다고 섭섭한 마음을 표했다. 제산 집안사람들의 이와 같은 행위는 유림의 公議를 중하게 여기지 않고 제산의 일을 집안의 私的인 일로 처리한 것은 여러 사람의 마음에 의아한 마음을 불러일으키지 않을 수 없다고 하였다. 그래서 龜溪(書堂)에서 제산과 구사를 불천위로 모시는 일을 먼저 편지의 글로 先唱하자 高山(書堂)에서 이것을 여러 사람에게 두루 보이니 잇따라 호응해 왔다고 하였다. 이 일에 있어서 나서서 주창하는 데는 차이가 있었으나 이것을 시행해야 한다는 서로의 타고난 마음에는 아무른 차이가 없었다고 한다. 하지만 한 祠堂에 두 神主를 불천위로 모시는 일은 어렵고 신중하게 해야 하는데, 下位에 모시는 신주에 인정을 굽히게 하여 上位 모시는 신주에 뜻을 펴게 하는 것이 그래도 허물이 적지 않겠느냐는 의견이 있다고 하였다. 이는 곧 아들인 구산의 양보를 얻어 아버지인 제산을 불천위로 모시자는 것이었다. 그래서 오는 13일에 불천위로 모시는 儀式에 대한 논의를 거행하는데 그와 관련된 예학에 대해 여쭈고자 하니, 여러분들이 그 의식에 보태고 들어낼 것을 그 날 모임의 자리에서 들려주었으면 한다고 하였다. 그리고 마지막으로 모두들 많이 왕림하여 道理를 호위하는 정성을 펼 수 있게 한다면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

불천위의 구분에는 여러 가지가 있으나, 크게 國不遷位와 儒林不遷位로 나누기도 한다. 이에 따르면 국불천위는 공로와 언행, 그리고 학문 등이 국가적 차원에서 백성들에게 귀감이 될 만한 사람이 해당된다. 이러한 사람에게는 임금이 직접 國論을 거쳐 禮曹에 명하여 영원히 모실 사당과 祭具, 그리고 간혹 제사를 지내도록 약간의 전답을 敎旨와 더불어 포상한다. 이에 반하여 유림불천위는 주로 불천위의 자격이 될 만한 巨儒가 산 지역의 유림에 의해 천거를 받아 추대된다. 이 통문은 바로 김성탁의 학문적 연원을 언급한 것은 그가 불천위로 천거될 만한 자격을 갖추었음을 보여주는 것이다. 하지만 추대된다고 해서 그대로 인정되는 것은 아니다. 다음 단계는 그 지역의 서원이나 향교에서 활동하는 주요 인물들이 추천된 사람의 功績을 가리고 자격조건을 공정하게 검토한 후 유림의 결의안으로 예조에 상소를 하게 된다. 지금 이 통문에서 불천위와 관련된 예학에 대해 여쭈고자 회의를 개최한다는 것은 바로 지역의 명망 있는 사람들이 모여 김성탁의 불천위 자격을 심사하는 자리이기도 한 것이다. 하지만 이 통문이 발행할 당시는 일제치하이기에 나라에서 더 이상 불천위에 대해 관여를 하지 않았다. 그런 의미에서 회의를 개최하는 것은 불천위에 대해 지역의 유림으로부터 公認을 받는 자리라고 할 수 있다. 비록 이 시기가 되면 국가로부터의 불천위에 대한 관심은 멀어졌지만, 민간에서는 여전히 영향을 미치고 있었기에 불천위를 모시게 되는 후손들은 그로 인해 사회적 위세를 획득하고 유지하는데 도움을 받고 있었다.

[자료적 가치]

일제강점기가 되면 서원은 敎育과 先賢祭享이라는 두 가지 기능 중 후자에 집중되어진다. 그것은 신문물의 전래와 교육제도의 변화 때문이다. 하지만 당시에 鄕村에서는 여전히 유교적 질서가 유지되고 있었다. 그래서 이 통문에서 보는 것처럼 불천위나 孝子, 또는 烈女 등을 추천함으로써 유림은 그들의 이념인 유교적 질서를 더욱 공고히 하는 한편, 사회적으로 영향력을 지속하고자 하였다. 본 통문은 바로 이러한 점을 보여주는 자료로 평가할 수 있다.

『불천위제례-영남지역을 중심으로』, 김길령, 민속원, 2011

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환