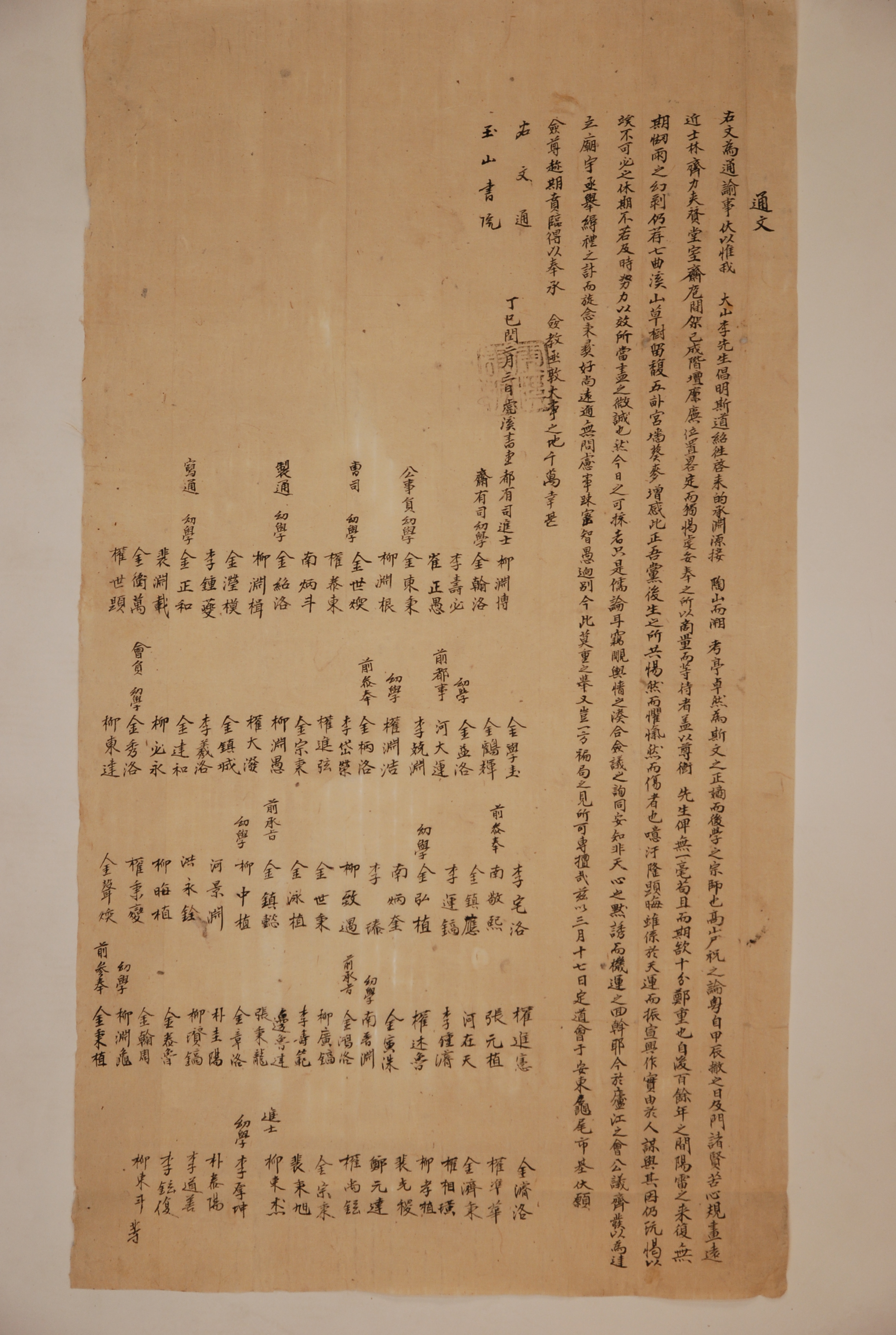

1917년 閏 2월 3일, 大山 李象靖을 모실 廟宇의 건립에 대한 논의를 위해 道會를 安東 龜尾 市基에서 개최함을 玉山書院에 알리는 虎溪書堂의 通文

1917년 閏 2월 3일, 大山 李象靖을 모실 廟宇의 건립에 대한 논의를 위해 道會를 安東 龜尾 市基에서 개최함을 玉山書院에 알리는 虎溪書堂의 通文이다.

이 통문은 먼저 대산 이상정의 위업에 대해 언급하였다. 그에 따르면 대산은 유학의 도리를 주창하여 밝힌 학자로 지나간 先賢의 학문을 이어주고 다가올 後學에게 학문의 길을 열어준 사람이었다. 대산이 이어주고 열어준 학문의 淵源은 退溪에게 잇닿아 있고 朱子에게까지 거슬러 올라간다고 했다. 그래서 대산은 그 탁월함으로 해서 우리 유학계에 있어서는 嫡子에 해당하고, 후학들에게 있어서는 모두가 높이 우러러보는 스승이라고 했다. 이러한 대산이었기에 高山에 그의 사당을 건립하자는 의론은 甲辰年 서원을 철거하는 날부터 문하의 여러 제자들이 고심하여 계획하고 논의하여 시행해온 것이라고 하였다. 그리고 근래에 士林에서 힘을 합쳐 도와주어서 집과 방 그리고 공부방과 부엌의 칸살을 얽어매는 것이 이미 완성이 되었고, 계단과 곁채의 위치도 대략 정해졌다고 하였다. 그러나 유독 봉안하는 장소만은 두렵고 공경하는 마음으로 여러 가지로 생각하며 기다리고 있다고 하였다.

이 말에 이어서 이 일의 중요성과 그간의 사정, 그리고 그에 따른 대책에 대해 서술했다. 먼저 대산을 높이 호위하는데 있어서는 터럭 한 오리만큼도 구차함이 있게 해서는 안 되며, 십분 정중함을 기해야 한다고 했다. 그런데 서원을 건립한 후 지난 백여 년간 좋은 일이 일어나 복구되는 일은 없고, 험난한 일로 흩어지고 깨어지는 일이 거듭 닥쳤다고 했다. 그렇지만 서원이 있던 일곱 굽이 계곡과 산에 있는 풀과 나무에는 향기가 남아 있고, 다섯 이랑의 담장에 난 해바라기와 보리는 감회를 더한다고 하였다. 이렇게 대산을 모시는 祠堂이 없이 자취만 남아 있는 것이 바로 우리 후생들이 다 같이 근심하며 두려워하고, 탄식하며 마음 아파하는 것이라고 했다. 그러면서 성하거나 쇠하는 것 또는 드러나거나 감추어지는 것은 하늘의 운수에 달려있다고 하더라도, 떨쳐 일으켜내는 것은 사실 사람이 모의하는 것에 말미암는 것이라면서 사람들의 분발을 촉구했다. 그렇기 때문에 쉬면서 기다릴 필요가 없이 때가 이르지 않으면 노력해서 미약한 정성이나마 다해야 한다고 했다. 그런데 지금의 상황으로는 사당의 棟樑이 되어줄 수 있는 것은 단지 유림의 公論뿐이라고 했다. 그리고 가만히 살펴보면, 사회 일반의 여론과 유림의 공론이 모두 같으니, 이것은 바로 하늘이 마음으로 묵묵히 이끌어준 것이고, 機會와 運數가 돌아온 것이 아니겠느냐며 반색을 했다. 그러한 증거가 盧江에서의 모임이었다고 했다. 거기에서 공의가 일제히 발하여 묘우를 건립하고, 서둘러 성대한 예절을 거행할 계획을 세우려고 한 것을 생각하면 떳떳한 천성이 좋아하는 것은 멀고 가까움의 차이가 없다고 했다. 그러나 일을 꾀함에는 엉성함과 치밀함이 있으며, 지혜와 어리석음은 아주 다른 것이니, 이런 막중한 일을 어찌 한쪽의 좁은 견해로 오로지 제 마음대로 결단하여 행할 수 있겠느냐며 일의 시행에 신중함을 기해야 한다고 했다. 그래서 3월 17일에 안동의 龜尾 市基에서 도회를 개최하기로 결정했다고 했다. 그러면서 여러분들이 기일에 맞추어 왕림하여 여러분의 가르침을 받들어 큰일을 빨리 시행할 수 있기를 바란다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

대산은 외할아버지가 密庵 李栽로 일찍부터 그의 문하에서 공부했다. 이는 대산이 영남학파의 정통인 퇴계의 학문을 계승했다는 것을 의미한다. 왜냐하면 그의 외할아버지는 퇴계의 학문을 계승할 것을 주창하며 일어난 葛菴 李玄逸의 아들이기 때문이다. 따라서 대산은 생활환경에서부터 자연스럽게 영남학파의 학통을 계승할 수 있었다. 하지만 대산은 퇴계의 尊理的 태도를 받아들여 일방적인 主理論을 펴는 것에 반대하고, 理의 動靜과 理氣의 先後 등이 가지는 의미를 해명하고 본뜻을 이해하는 것이 중요함을 강조했다. 또한 性命理氣에 대한 논의보다는 德性을 배양하는 日用躬行의 실천적 공부에 치중해야 함을 강조하고, 대산 자신이 이를 몸소 실천해 보였다. 이런 그의 학문은 동생 李光靖과 南漢朝를 통해 柳致明으로 이어지고, 다시 李震相과 郭鍾錫에게로 전해졌다. 이 통문에서 대산의 학문이 지나간 선현의 학문을 이어주고 다가올 후학에게 학문의 길을 열어주었다고 한 것, 그 학문의 연원이 퇴계에게 잇닿아 있다고 한 것, 그리고 우리 유학계의 적자이자 후학이 우러러보는 스승이라고 한 것 등은 모두 이러한 것에서 연유한다.

이런 학문적 업적을 남긴 대산은 1789년 사림의 공의를 얻어 高山書院에 봉안되었다. 하지만 1868년 흥선대원군의 서원철폐령에 의해 훼철되었다. 이 통문에서 갑진년에 서원을 철거했다는 것은 철폐령 당시에는 사당만을 철거하고 나머지 건물은 남아있었으나 오랜 세월이 지나 건물이 훼손되어 철거했다는 것이다. 이렇게 보면 고산서원이 완전히 철거된 것은 1904년의 갑진년이라고 할 수 있다. 그런데 서원철폐령으로 훼철된 서원들이 1910년대가 되면서 서서히 복설되기 시작하였다. 그것은 일제치하였기에 서원의 복설로 해서 정부로부터 허가를 받을 필요도 없었지만, 간섭을 받지도 않았기 때문이었다. 하지만 서원의 복설에는 이런 외적인 이유가 아닌 당사자들의 내부적인 필요가 있었기 때문이었다. 그것은 먼저 조선후기 이후 영남의 유림이 중앙정계로의 진출이 극히 제한되면서 선현의 추모 사업을 통해 향촌을 지배하려는 노력이 일제강점기에도 지속되고 있었다는 것이다. 물론 이러한 의도가 실질적인 효과를 거두었는지는 확신할 수 없으나, 이것이 적어도 향촌에서의 명성과 명예를 지속하는데 유효했을 것이라는 점이다. 다른 하나는 이것을 통해 一族의 단결을 도모하고자 하는 것이었다. 이 시기가 되면 서양의 문물이 급속히 들어오면서 그 동안 지속되어온 儒學의 血緣 중심적 이념들이 크게 동요되고 있었다. 이러한 현상은 그 동안 門中을 중심으로 鄕村社會에서의 주도권을 유지해온 재지사족들에게는 커다란 위협이 아닐 수 없다. 이렇게 흔들리는 혈족간의 유대를 더욱 공고히 하기 위해서는 혈족의 구심점이 필요했는데, 그것이 바로 명망이 있는 선현을 되살려내는 것이었다. 훼철된 서원들이 복원하려는 움직임이 활발했던 것도 바로 이러한 이유들 때문이었다고 할 수 있다.

하지만 이 통문을 보면 고산서원의 復設은 이런 이유와 다르다는 것을 곳곳에서 읽을 수 있다. 대산을 높이 호위하는데 있어서는 터럭 한 오리만큼도 구차함이 있게 해서는 안 된다고 한 것은 문중이나 제자들과 같이 관계자들의 도움으로 겨우 복설하려고 안달해서는 안 된다는 것이다. 대산을 모실 서원을 건립하는데 철저히 공의에 따르려고 한 것은 바로 이러한 이유 때문이다. 그리고 그러기 위해서 도회를 개최하는 장소도 유림만이 참석할 수 있는 서원이나 향교가 아닌 龜尾 市基, 즉 지금의 일직면 망호리 장터로 정했던 것으로 짐작된다. 이렇게 할 수 있었던 것은 대산이 우리 유학계의 적자이자 모두가 높이 우러러보는 스승이라는 자부심이 있었기 때문이었다. 그리고 그 자부심대로 대산을 모실 고산서원은 이 통문이 발행된 1917년에 복설되었다.

[자료적 가치]

이 통문은 高山書院이 復設되는 과정을 살펴볼 수 있는 자료이다. 하지만 더욱 중요한 것은 여기에는 복설에 임하는 자세가 다른 서원과는 차별되는 것이 있다는 것이다. 이런 의미에서 이 통문을 복설을 위해 보내온 다른 통문과 비교해본다면 흥미로운 점을 발견할 수 있을 것이다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원 편, 경상북도, 2009

「경상도 서원·사우의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환