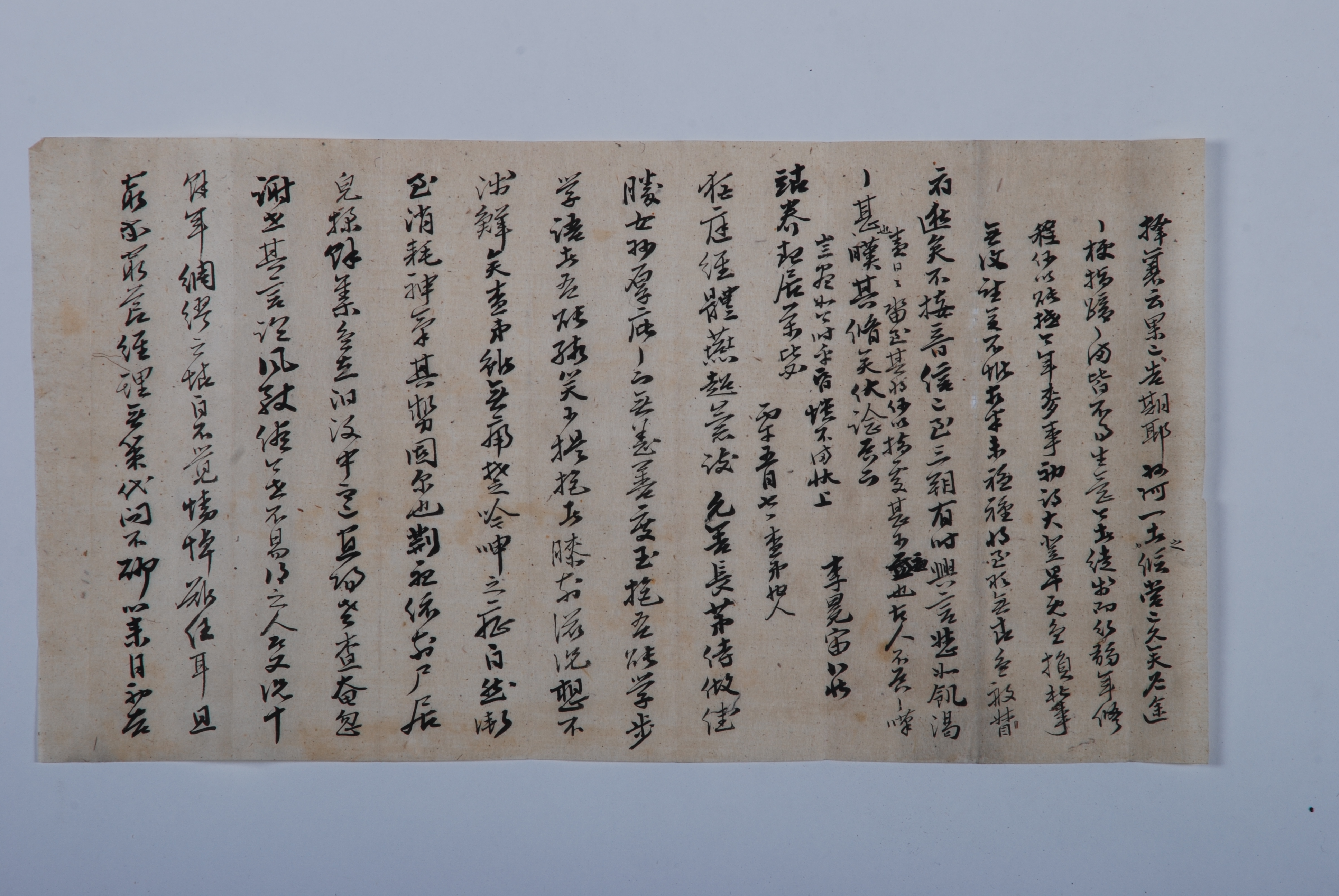

1906년 5월 7일, 李冕宙가 全州 柳氏 三山宗家의 査頓에게 안부와 함께 여러 가지 소식을 전하기 위해 보낸 편지

1906년 5월 7일, 李冕宙가 全州 柳氏 三山宗家의 査頓에게 안부와 함께 여러 가지 소식을 전하기 위해 보낸 편지이다.

이 편지는 오랫동안 소식이 없어 안타까운 마음을 전하는 말로부터 시작된다. 발신자는 수신자로부터의 편지를 접하지 못한 지가 벌써 석 달이 되어 감흥을 불러일으키는 말에 심하게 기갈이 들린 것 같아 탄식한 지가 오래되었다고 했다. 발신자는 수신자의 편지를 기다리는 자신의 마음을 전한 다음, 요사이 생활하는데 모든 것이 원활하며 경전을 공부하며 한가하게 잘 지내는지 수신자의 안부를 물었다. 이어서 자제들은 모두 어른을 모시며 잘 지내는지, 그리고 손녀는 수신자의 비호 아래에서 탈이 없이 잘 커가고 있는지 물었다. 그러면서 좋은 법도로 소중히 감싸주었기에 우리가 걸음을 배우고 말을 배울 수 있었던 것이고, 우리가 깔깔대고 웃을 수 있는 것은 보듬어 주었기 때문이라며 아이를 키우는데 있어 어른 사랑에 대해 이야기하였다.

그러고서 화제를 바꾸어 발신자 자신의 근황을 전했다. 발신자는 아침에 통증은 없으나 신음을 하는 증세에 시달린다고 하였다. 그러다보니 자연 정신과 기력이 점차 소모되는데 이르러 그 기세가 고질이 되었다고 하였다. 그래서 가시 같은 근심이 여전하여 尸童처럼 지내고 있다고 하였다. 발신자는 자신의 근황에 이어 주변의 여러 소식들을 전했다. 먼저 발신자 자신이 어떤 일에 몰두하고 있는 사이에 갑자기 동네의 어르신이 세상을 떠났다는 소식을 전했다. 그 어르신은 그 말씀이며 품격이 지금의 세상에서는 쉽게 얻을 수 없는 사람이라 10여 년 동안 이러한 일을 미리 준비했음에도 자기도 모르는 사이에 슬픔을 감당하기 어렵다고 하였다. 다음으로 移葬과 관련된 소식을 전했다. 궁리를 했으나 대책이 없어 고민을 해도 마음이 편치 않아 다음 달 초에 이장하기로 했는데, 과연 고한 대로 기약할 수 있을지 걱정스러워했다. 이어서 손자 하나가 여행을 떠났는데 길이 막혀 제때 이르지 못하게 된 것과 금년의 보리농사가 처음에는 대풍이라고 하였으나 손해를 입어 절반밖에 수확을 하지 못하게 되어 앞으로 있을 양식거리에 대한 걱정을 전했다. 그리고 마지막으로 정신이 혼미하여 이만 줄인다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지에는 피봉이 없어 정확히 수신자가 누구인지는 알 수 없다. 하지만 편지의 말미와 본문 중에서 발신자는 자신을 "査弟"라고 지칭하고 있다. 이러한 사실과 함께 이 편지의 소장처가 전주 유씨 삼산종가라는 것을 고려할 때 이 편지의 수신자는 발신자와 사돈인 전주 유씨 삼산종가의 사람이라는 것을 알 수 있다. 그리고 발신자가 자신을 "服人"이라고 한 것은 편지의 본문에서 이장과 연관된 것으로 짐작된다. 이상의 사실을 종합할 때 이 편지는 수시로 소식을 주고받는 친한 사이의 사돈이 안부를 묻고 근황과 일상의 소식들을 전하는 것이라 할 수 있다.

[주기 사항]

이 편지의 발신자인 李冕宙(1827~1910)는 경상북도 봉화 출신으로 태종의 別子인 溫陽君의 후손이다. 어려서 집이 가난하여 밭에 나가 일을 하는데, 어머니가 학업을 권해서 法下 金潚에게서 글을 배웠다. 1850년 증광문과에 급제하여 典籍과 持平을 지냈다. 그 후 1864년 고종의 등극과 함께 正言에 임명되자 시국의 그릇됨을 상소하였다. 그러나 시정되지 않자 사직하고는 이후 주어진 일체의 관직에 나아가지 않았다. 1905년 을사조약이 체결되자 조약의 반대와 함께 五賊臣을 극형에 처할 것을 상소하였으며, 1910년 향리에서 국권 침탈의 소식을 듣자 대궐 쪽을 향해 네 번 절하고 통곡한 후 음독 자결하였다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『全州柳氏大同譜』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환