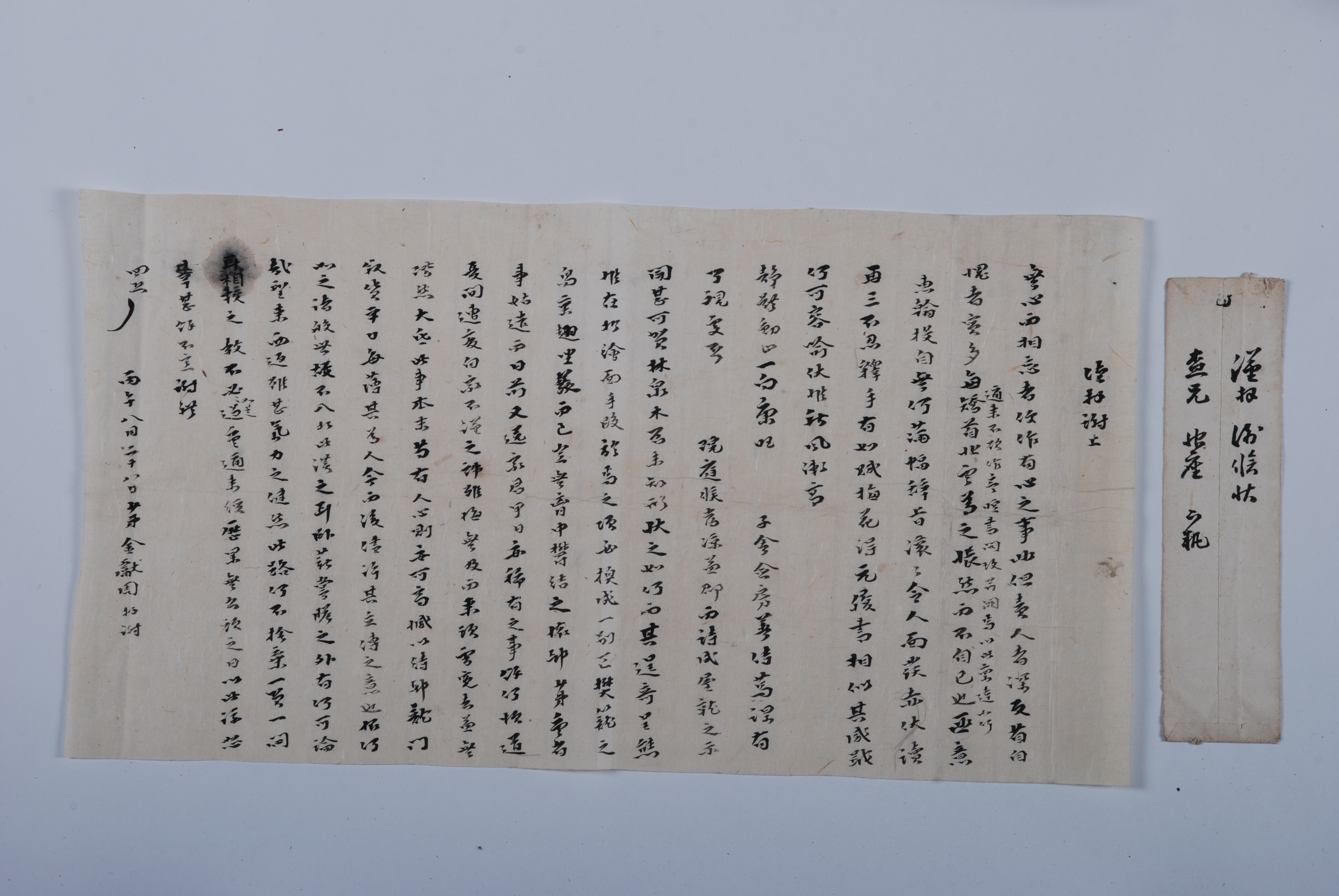

1906년 8월 28일, 金獻周가 全州 柳氏 三山宗家의 처남에게 안부와 함께 아버지의 회갑에 있었던 일을 토로하고 이해를 구하기 위해 보낸 편지

1906년 8월 28일, 金獻周가 全州 柳氏 三山宗家의 처남에게 안부와 함께 아버지의 회갑에 있었던 일을 토로하고 이해를 구하기 위해 보낸 편지이다.

이 편지는 발신자가 자신의 심정을 토로하는 말로부터 시작된다. 무심히 잊고자 한 것이 멋대로 마음에 두는 일을 만들고 말았다는 것이 발신자의 심정이다. 이 말로 비춰볼 때 발신자는 뭔가 일을 당하여 잊고자 했는데 잊히지 않고 계속 그에 대한 생각이 떠나지 않는다는 것이다. 그래서 발신자는 다음과 같이 자책하는 말을 늘어놓았다. 자신은 남에게 우쭐대던 일을 깊이 반성할 뿐만 아니라, 스스로 부끄러워할 일이 참으로 많아 매번 머리를 들어 북쪽을 바라보며 한탄하는 마음을 스스로 그칠 수가 없다고 하였다. 이 말 자체로 보면 부끄러운 행동을 한 자신을 자책하는 것으로 이해할 수 있다.

편지는 발신자가 자신의 현재 심정을 토로한 후에 수신자에 대한 관심으로 옮겨갔다. 발신자는 뜻하지 않게 수신자가 보낸 풍부한 의미로 가득한 편지는 사람의 얼굴을 붉게 만들었다고 하였다. 그래서 두 번 세 번 계속 읽으며 차마 편지를 손에서 놓을 수가 없었는데, 마치 魏元履의 편지에 있는 매화 시와 같은 것이 있어 그 감읍함을 말로 형용할 수 없다고 하였다. 이어서 수신자의 안부를 물었다. 가을바람이 점차 높아지고 있는데 일상생활에 한결 같이 건강히 지내는지 수신자의 안부를 물었다. 그리고 자제들도 어른을 모시면서 공부를 열심히 하고 있으며, 부친도 서늘한 날씨에 건강한지를 물었다. 다음으로 수신자가 집을 지은 것을 화제로 삼았다. 새로운 집의 정원이 어떤 형상을 하지고 있는지는 모르겠지만, 반드시 별천지를 이루어 새장의 새들조차도 거듭 날갯짓을 하며 부럽게 바라볼 것이라고 하였다.

수신자의 안부와 근황을 물은 뒤에 발신자 자신의 상황에 대해서 이야기를 꺼냈다. 그에 따르면 얼마 전에 발신자 아버지의 회갑이 있었다. 그런데 거기에서 희한한 일이 일어났고, 그것은 더 이상 말로 할 수 없다고 했다. 이것만을 보면 무슨 일인지 알 수 없다. 하지만 그 일의 예로써 자하가 아들을 잃는 변고를 만났을 때 벼슬이 없어 시호로 불리지도 못한 일을 든 것을 보면, 관직에 있지 않아 억울한 일을 당한 것으로 짐작이 된다. 그래서 발신자는 후회해 봐야 소용이 없고 나중에 원통함을 씻고 나면 더없이 분명하게 될 것이라고 말했다. 그러면서 다른 한편으로 이 일의 본말은 사람의 마음에 있으니 원한만 높이고 기다릴 수 없고 요로에 돈을 쓰고, 평소에 사람을 높여주는데 박절하였으나 세상에 알리기로 했다고 하였다. 그리고 그 동안 세상에서 깨끗하게만 살려고 해서 이러한 모책에 들어가지 못했다고 후회하는 듯한 말을 했다. 하지만 마지막에는 다른 날에 이런 말을 한 자신을 용서해 주면 참으로 다행이겠다는 말로 발신자의 처지에 대한 이해를 구했다.

이 편지의 피봉에는 "査兄 服座 下執"이라고 되어 있고, 본문의 말미에 발신자 자신을 "少弟"라고 지칭하였다. 여기에서 "査兄"이라는 말만을 보면 수신자와 발신자의 관계는 사돈이라고 해야 할 것이다. 왜냐하면 그 말이 사돈 사이에 높여 부르는 말이기 때문이다. 하지만 全州柳氏大同譜를 보면 발신자는 柳必永의 사위로 되어 있다. 이것을 보면 "査兄"이라는 말은 우리가 통상적으로 쓰는 것과 같은 의미가 아니라 부인의 오빠, 즉 처남을 지칭하고 있다는 것을 알 수 있다. 그리고 여기에서 그 직접적인 사람은 유필영의 두 아들 가운데 맏이인 柳萬植인 것으로 추측된다. 이상의 사실을 종합할 때 이 편지는 매제가 억울한 일을 당하여 처남에게 그 사실을 설명하고 자신의 처지에 대한 이해를 구하는 것이다.

[주기 사항]

이 편지의 발신자인 金獻周(1866~1936)는 拓菴 金道和의 손자이며, 柳必永의 문이다. 그는 어려서부터 품행의 법도가 남달라 조부의 총애를 받고 자랐으며, 일찍이 經史에 정통하였다. 만년에 영천으로 이거하여 스스로 詩書를 즐기고, 할아버지의 문집인 拓菴文集을 간행하며 지냈다. 그러나 그의 문장이 알려지면서 그로부터 序文, 記文, 跋文, 行狀, 墓碣 등의 글을 받기 위해 문전성시를 이루었다.

이 편지의 수신자인 것으로 짐작되는 柳萬植(1881~1965)은 동후면 주진동, 즉 지금의 안동시 예안면 주진리 출신으로 ‘파리장서의거’를 추진하는 데 큰 역할을 하였다.

그리고 이 편지의 발신자인 김헌주의 스승이자 장인인 柳必永(1841~1924)은 1919년 3월 일제의 조선의 국권 침탈과정을 폭로하면서 독립의 정당성과 당위성을 호소하기 위해 金昌淑이 주도한 ‘파리장서의거’에 유림의 한 사람으로 서명하였다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『(안동) 독립운동가 700인』, 김희곤, 안동시청, 2001

『全州柳氏大同譜』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환