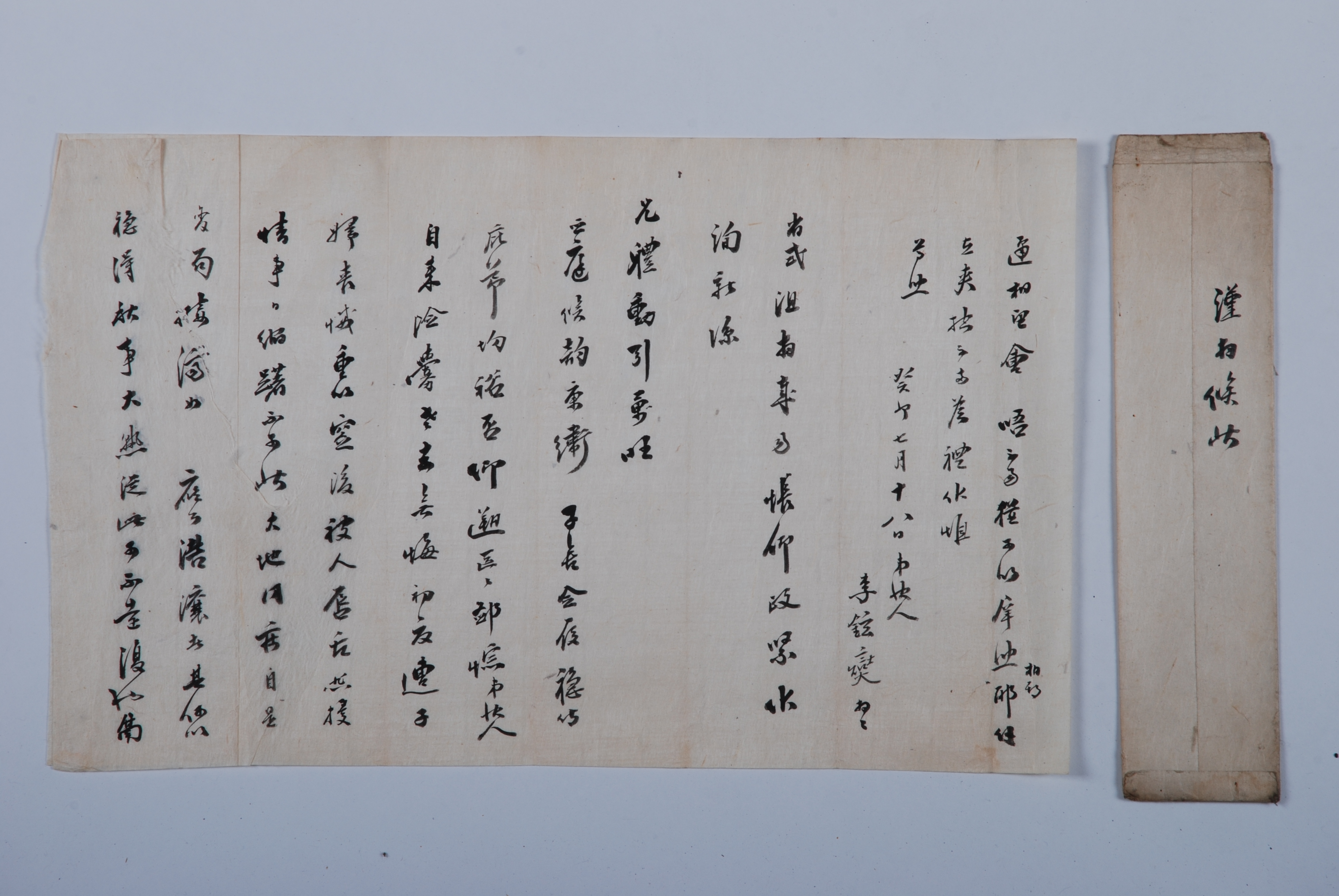

1903년 7월 18일, 李鉉燮이 全州 柳氏 三山宗家에 사는 사람에게 안부를 전하면서 鄕校에서 만나기를 기약한 편지

1903년 7월 18일, 李鉉燮이 全州 柳氏 三山宗家에 사는 사람에게 안부를 전하면서 鄕校에서 만나기를 기약한 편지이다.

이 편지는 오랫동안 만나지 못해서 보낸 것이다. 그래서 이 편지는 해가 바뀌었는데도 뵙지 못해 슬프다는 말로 시작한다. 이어서 서늘한 초가을 기운에 잘 지내며 모든 일을 평안하지 수신자의 안부를 물었다. 그리고 수신자의 자제들이 어른을 잘 모시며 모두들 잘 지내는지 안부를 물었다. 수신자의 안부에 이어 발신자 자신의 근황을 전했다. 자신은 운명이 기구하기는 하나 늙어가면서 후회하는 일이 없었는데, 초여름에 며느리의 상을 당하여 하관을 하고나서 사람들의 구설수에 올라 슬프고 어수선한 심정으로 날마다 위축되고 있어 편지를 할 수 없었다고 했다. 그러면서 온 세상이 같은 병에 걸려 있으나 국면을 변화시켜 구제할 수 있는 수신자와 같은 사람이 많다면 온당해질 수 있지 않겠느냐는 말과 함께 가을 추수에 대풍이 이룰 것이 이제 멀지 않았다고 했다. 그리고 가까운 시기에 서로 만나 이야기할 수 있기를 바라지만 쉽지 않을 것 같으니 향교에서 만나기를 기약하는 것이 어떻겠느냐고 말했다. 그러면서 나머지는 별지에 있어 이만 줄이겠으니 잘 헤아려주면 고맙겠다는 말로 편지의 끝을 맺었다.

이 편지의 피봉에는 "謹拜候狀"이라고만 되어 있어 수신자가 구체적으로 누구인지는 알 수 없으나, 이것은 문안의 편지라는 것은 알 수 있다. 하지만 본문 중에 "나머지는 별지에 있다."라고 한 것을 보면 이것이 단순한 문안의 편지가 아닐 것이라는 생각을 갖게 한다. 다시 말해서 이 편지를 쓰게 된 과정은 발신자가 수신자에게 뭔가를 묻거나 특별히 부탁할 것이 있어 별지에다 그 내용을 쓰고 여기에는 단지 문안을 여쭈는 내용만을 쓰고 있다는 것이다. 그리고 편지의 본문이나 말미에 발신자는 자신을 "弟服人"이라고 한 것을 보면 상중에 있으며, 본문에서 수신자를 "兄"이라고 호칭한 것을 보면 비슷한 연배이거나 수신자가 약간 나이가 많은 것으로 짐작된다. 이상의 사실을 종합해 볼 때, 이 편지는 그 자체로는 평범한 문안 편지로 보이나, 그 실제적인 내용은 별지에 첨부된 것으로 그것이 편지를 쓴 목적이라고 해야 할 것이다.

[주기 사항]

이 편지의 발신인인 李鉉燮은 1885년 생원시에 합격하여 성균생원으로 관직에 나아갔다. 그런데 1895년 일제가 민비를 시해하는 만행을 저지르자 통분을 참지 못하고 관직을 사임하였다. 그 후 안동군 예안면 양평리에 은거하며 지내다가 1910년 나라를 잃게 되자 "내 차라리 목이 잘릴지언정 어찌 오랑캐의 백성이 될까보냐."라는 탄식의 시를 남기고 단식하였다. 그는 단식한 지 21일만인 11월 26일 자리에 앉게 해달라고 말한 뒤 의관을 정제하고는 자손들에게 자신의 혼백도 만들지 말라고 당부하고는 순절하였다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『(안동) 독립운동가 700인』, 김희곤, 안동시청, 2001

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환