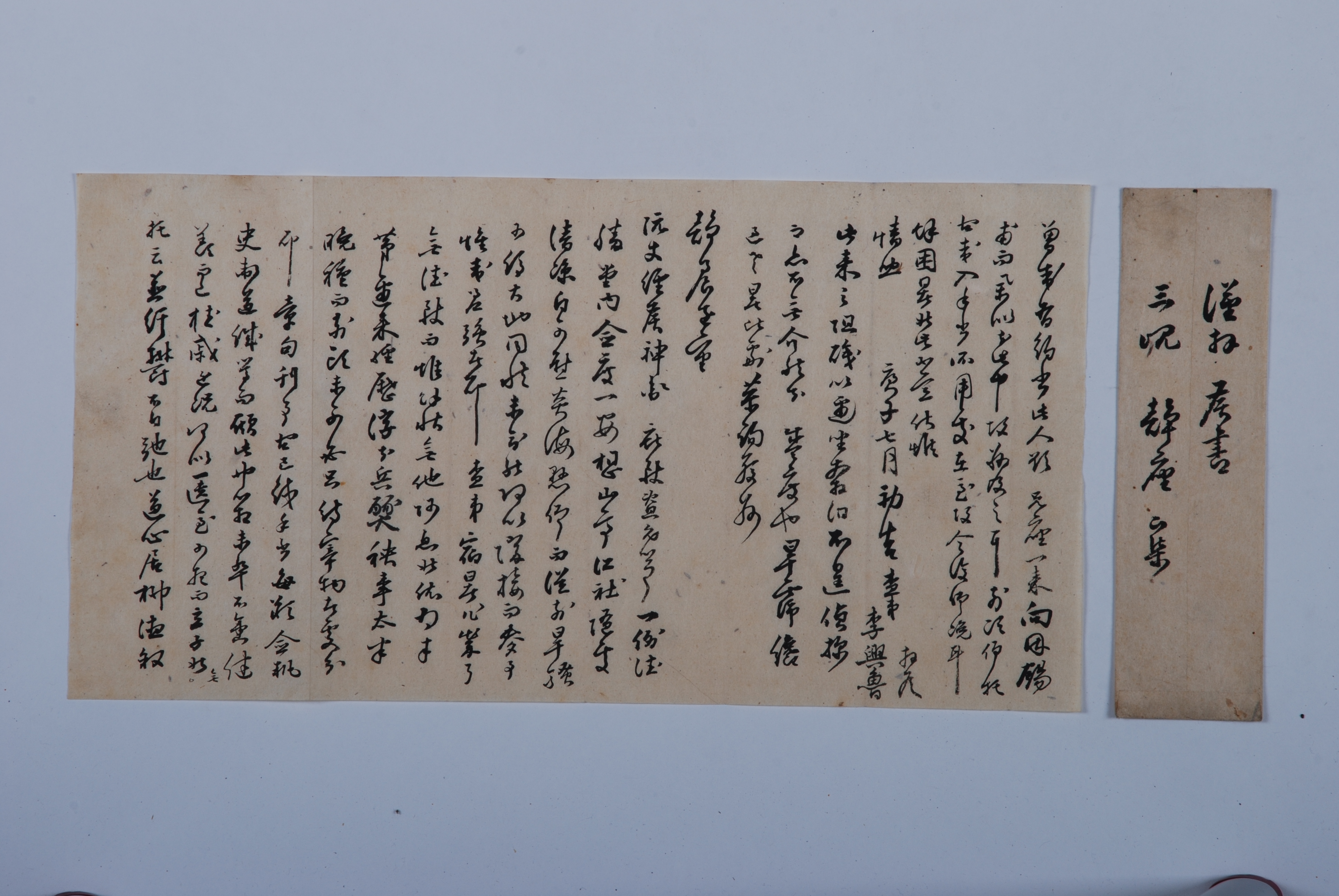

1900년 이흥로(李興魯) 서간(書簡)

1900년 7월 1일, 이흥로가 삼현에 사는 전주 유씨 삼산종가의 사돈에게 안부와 함께 이전에 부탁했던 것의 입수 여부를 묻는 편지이다. 이 편지는 먼저 오는 길이 막혀 가까이 있으면서도 마음대로 알아볼 수가 없어 그 동안 답답했다는 말로 시작하고 있다. 이어서 날씨와 함께 수신자의 안부를 묻고 아울러 집안의 다른 사람들에 대한 안부도 물었다. 다음으로 수신자가 있는 곳의 훌륭함을 부러워하면서 근래의 가뭄에 보리농사가 어떤지를 물었다. 이렇게 수신자의 안부와 여러 사정을 물은 뒤에 발신자는 자신의 근황을 전했다. 다시 화재를 바꾸어 수신자가 책을 간행하고 그에 쏟는 정성을 칭송하고, 수신자에게로 가고자 했으나 사정이 그렇지 못했다는 말을 했다. 그리고 마지막으로 이전에 부탁한 것을 입수했는지를 묻고 필요한 데가 있어서 이제 다시 부탁하게 되었다는 말을 남겼다.

이 편지의 피봉에 "근배후서 삼현 정좌 하집"이라고 되어 있는 것을 보면, 이 편지의 주된 목적은 문안을 위한 것이며, 수신자는 지금의 안동시 예안면 주진리인 삼현에 살고 있다는 것을 알 수 있다. 그리고 편지의 말미에 발신자는 자신을 "사제"라고 하고, 본문에서 수신자를 "형"이라고 지칭한 것을 보면 발신자와 수신자의 관계가 사돈 사이로 후자가 전자보다 연배가 좀 더 높은 것이라 추측된다.

『한문서찰의 격식과 용어』, 박대현, 아세아문화사, 2010

『全州柳氏大同譜』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환