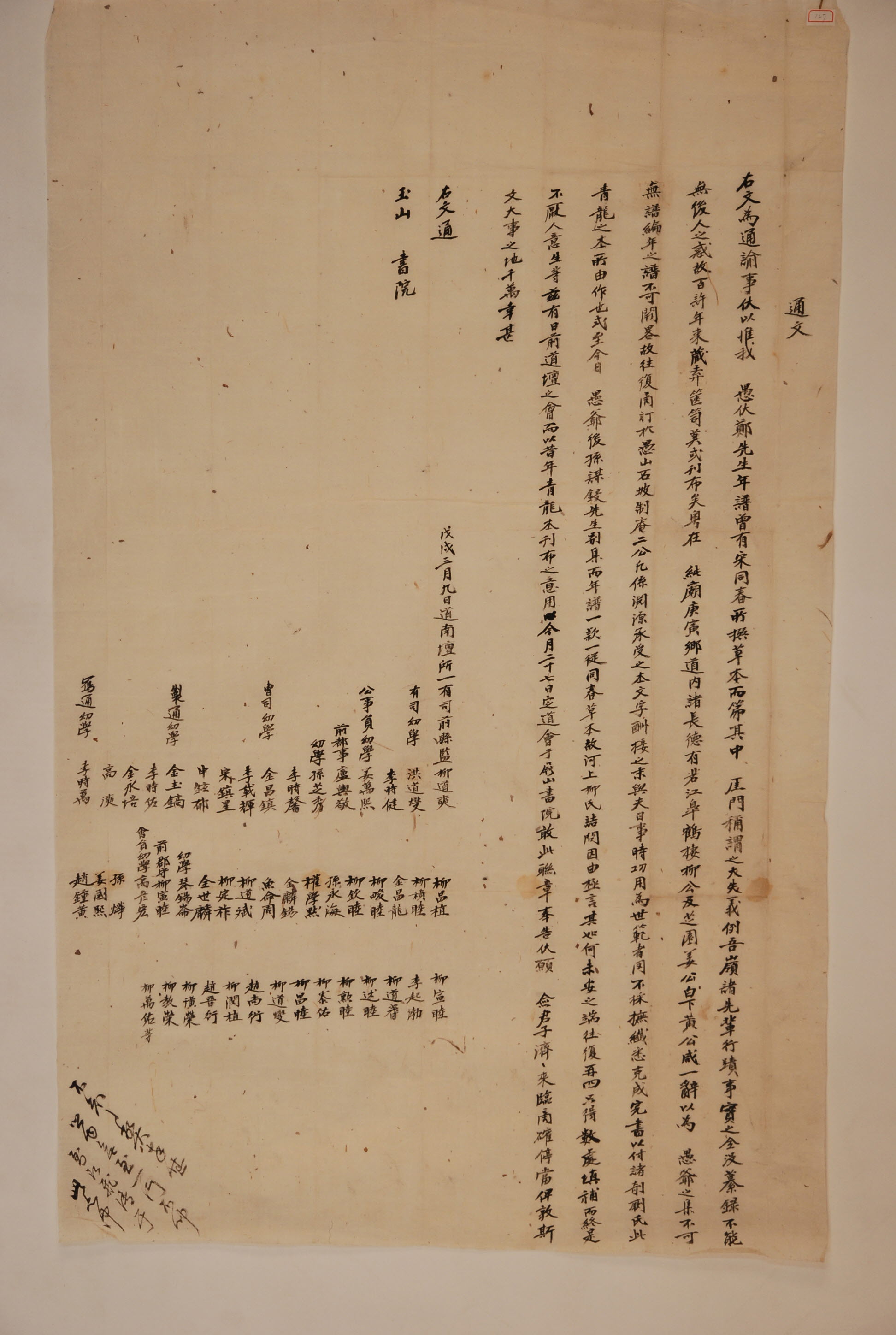

1898년 상주 도남단소(道南壇所) 통문(通文)

1898년(무술년) 3월 9일, 우복 정경세의 별집을 간행하면서 그 연보를 청룡본의 의거하는데 대해 사림의 의견을 묻기 위해 도회를 개최한다는 것을 옥산서원에 알리는 도남단소의 통문이다. 이 통문에 따르면 사위인 동춘당 송준길이 정경세의 연보를 처음으로 정리하면서 영남의 여러 선배들에 대한 행적과 사실을 모두 은폐했다는 것이다. 그래서 뒷사람들이 모두 이에 대해 의혹을 가지고 있어 100여 년 동안 궤짝에 보관하여두고 간행하여 배포하지 못하게 하였다. 그러던 중 1830년(순조 30)에 유심춘(1762~1834), 유태좌(1763~1837), 강세륜(1761~1842), 황반로(1766~1840)와 같이 덕망이 높은 원로들이 모두 한결 같이 정경세의 문집에 연보가 없을 수 없다고 하였다. 그래서 우산에서 오고가며 서로 상의해서 정정하였다. 이 일을 맡은 사람은 정상진(1770~1847)과 정상리(1774~1848) 두 사람으로, 그들은 근본이 되는 학문의 연원과 수수, 말단이라고 하는 서로 주고받은 문자, 당시에 하던 사업과 세운 공로, 그리고 세상에 모범이 될 만한 것 등 주워 모으지 않은 것이 없을 만큼 세세하고 미세한 데까지 미쳐서 완전한 글을 이루어 글자를 새기는 사람에게 맡겼다. 이것이 청룡본이며, 그렇게 해서 지어진 것이 계속 이어져오게 되었다고 한다.

그런데 정경세의 후손이 그의 별집과 연보를 엮으면서 한 조목씩 문제가 된 송준길의 연보를 따랐다. 그러자 하회 유씨들이 이의를 제기하여 정경세의 후손들은 거듭 오고가며 여러 곳의 부족한 부분을 메워서 채웠으나 끝내 사람들을 만족시키지 못했다. 이에 이 통문을 발행한 사람들은 얼마 전에 도남단소에서 모임을 갖고 예전의 청룡본에 의거해서 간행하여 배포할 뜻을 밝혔다. 이러한 사실을 의논하기 위해 3월 27일에 병산서원에서 도회를 개최하기로 정했기에 이렇게 연명한 글을 돌리게 되었다고 하였다.

정경세의 문집은 사위인 송준길과 사손인 정도응의 주관 하에 집안에서 소장하고 있던 초고를 20권 10책으로 정리 편찬하여 1657년(효종 8)에 도남서원에서 목판으로 간행하였다. 그런데 이것은 정경세의 시문만으로 이루어진 소략한 것이었다. 그래서 송준길이 1633년 문제의 연보를 쓰기 시작해서 본집과 정원일기 등을 상고하여 1644년경에 일단락을 지었다. 하지만 이것은 간행되지 않고 그 뒤 후손 정상진과 정상리가 정종로의 유지를 따라 연보와 부록을 포함한 별집을 8권 4책으로 편찬하여 1821년 목판으로 간행하였다. 이것이 본 통문에서 주워 모으지 않은 것이 없을 만큼 세세하고 미세한 데까지 미쳐서 완전한 글이라고 하는 청룡본이다. 그리고 별집의 중간은 앞서 말한 것처럼 정경세의 관계 사실이 초간본에 모두 수록되지 못했다는 이유로 문중 부로가 발의하여 정하묵이 12권 6책으로 증보 재편해서 1899년에 목판으로 간행하였다. 이 결과를 보면 이 통문에서 문제라고 지적했던 송준길의 연보는 정상진과 정상이에 의해 보완된 청룡본이라는 연보에 의해 수정 내지는 교체된 것으로 보인다.

『愚伏集』, 정경세, 한국고전번역원, 2013

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환