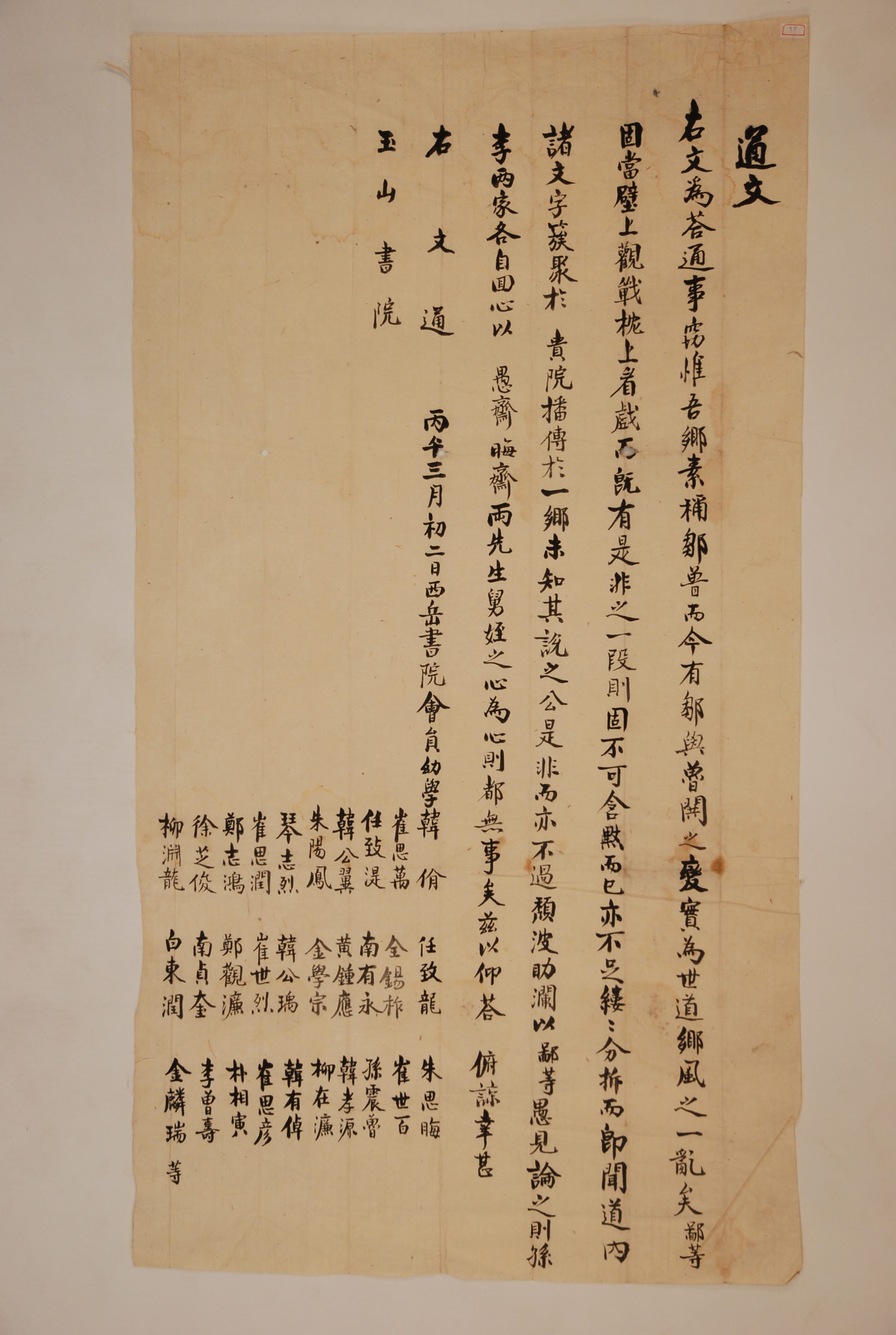

1846년 3월 2일, 孫氏와 李氏 사이의 是非와 관련해서 玉山書院에서 보내온 通文에 대한 西岳書院의 答通文

내용 및 특징

1846년 3월 2일, 孫氏와 李氏 사이의 是非와 관련해서 玉山書院에서 보내온 通文에 대한 西岳書院의 答通文이다.

서악서원의 통문은 자신들의 고장을 평소 사람들이 孔子와 孟子의 고을이라고 일컫지만, 이제 그 공자와 맹자가 싸우는 변란이 일어나 세상의 도리와 마을의 풍속이 한 차례 뒤집혔다고 통탄하는 말로 시작하고 있다. 이러한 싸움에 대해 서악서원의 사람들은 성벽에 위에 서서 전장을 내다보는 장수나 침상에서 아이의 재롱을 쳐다보는 어른처럼 무심히 구경만 했다고 하였다. 하지만 이미 시비가 일어났으니 그대로 입을 다물고 침묵할 수가 없다면서 이 싸움에 대한 자신들의 견해를 밝혔다. 그에 따르면 실타래처럼 얽힌 일을 분석하지는 못하지만, 도내의 여러 소문을 듣건대 옥산서원에 모두들 모여서 온 고을에다 퍼트린 그 말이 공정한 것인지 모르겠으며, 옳고 그름을 가리는 것 또한 혼탁한 세상에 파란만 더하는 것에 지나지 않다고 하며 이 싸움에서 누구의 편을 들지 않겠다고 하였다. 그러면서 자신들의 견해로 논하건대, 孫氏와 李氏 두 집안이 각각 스스로 마음을 돌이켜 愚齋와 晦齋 두 선생이 外祖父가 되고 甥姪이 되는 마음으로 마음을 삼는다면 모두가 탈이 없게 될 것이라는 의견을 제시하였다.

서악서원의 통문에서 말하는 싸움은 愚齋 孫仲暾의 후손인 慶州 李氏와 晦齋 李彦迪의 후손인 驪州 李氏 사이에 先祖의 學問的 淵源, 즉 회재가 우재의 學統을 이어받았느냐 아니냐를 두고 벌어진 시비이다. 이 시비는 이 통문이 있기 70여 년 전인 1773년으로 거슬러 올라간다. 당시 우재를 배향하던 東江書院에서 廟宇를 중건하며 大山 李象靖으로부터 「廟宇重建上樑文」을 얻었다. 거기에서 이상정은 회재가 우재의 학맥을 的授하였다고 기술하였다. 그러자 회재의 후손들은 이에 대해 강력히 항의하고, 여론 또한 회재의 후손들 쪽으로 기울었다. 그로 인해 이상정의 상량문은 당일로 勘定되어 本家로 돌려보내졌다. 이때의 문제는 이로써 일단락되었다.

하지만 손씨들이 1845년 愚齋實紀를 간행하며 다시 이상정의 「묘우중건상량문」을 다시 싣고자 하였다. 이에 이씨들은 손씨들에게 강력하게 항의하였다. 당시 玉山書院에서 東洛書院에 보낸 통문을 보면 이씨 측에서 무엇에 대해 얼마나 분개하고 있는지 잘 알 수 있다. 그 일부분을 보면 "동강서원 묘우상량문은 대산선생이 계사년간(1773)에 찬술한 것이다. 당초에 왕복하면서 곡절이 있어 마침내 교감하고 바로잡았다. 義方의 두 글자는 우리 고을 선배의 꾸짖음에 따라 이미 그 기둥에 새긴 부분을 깎아내고 고쳤다. … 우리 문원공이 연원이 없다는 사실은 退陶 狀文 중에 이미 鐵定의 案이 있고, 湖上에서 勘斷한 것이 뒤에 있다. 저 손씨가 이에 淵源道脉 등의 말을 私撰 私改하고 마음대로 첨가하고 빼고 하여 양 선정을 속인 즉 어찌 손씨가 감히 이렇게 할 수 있는 일인가."라고 하였다.

이를 보면 손씨들이 우재실기를 간행하면서 이미 문제가 되었던 이상정의 상량문에 근거하여 회재가 우재의 학맥을 이었다는 주장을 다시 고집하려 했다는 것을 알 수 있다. 이에 격분한 이씨들은 이 문제를 해결하기 위해 鄕內뿐만 아니라 道內 전역에 통문을 돌렸다. 그러자 虎溪書院과 같이 양자를 중재하려는 통문을 보내온 곳도 있었지만, 그 보다 더 많은 수의 서원들, 즉 三溪書院, 東洛書院, 洛峰書院, 南江書院 등은 이씨들의 논리에 힘을 싣는 통문을 보내 손씨들을 압박했다. 그 정황이 이렇게 된 것은 당시에 경주지역뿐만 아니라 도내에서 이씨들의 위상이 손씨들을 압도하고 있었기에 당연한 결과라고 할 수 있다.

우리가 위에서 본 서악서원의 통문은 다수의 서원들과는 달리 이씨와 손씨를 중재하려고 시도하였다. 그러한 견해를 보인 것은 같은 지역에 있으면서 서로가 다투는 모습이 안타까웠기 때문이었다. 그래서 서악서원에서 제안한 중재안도 외삼촌과 조카 사이였던 우재와 회재의 마음을 두 집안의 사람들에게 되살리려 했던 것이다. 하지만 이씨들의 태도가 원래 강경한 데다 그 위세 또한 강력하여 중재안은 실패하고, 거기에 따라 손씨들의 의도 또한 무산되었다.

그런데 이 문제는 여기에서 끝이 나지 않았다. 1904년 李氏의 宗家인 無忝堂에서 회재가 쓴 우재의 狀文과 輓詞가 발견되면서 재연되었다. 손씨들은 景節公實紀를 重刊하면서 驪江世稿에 실려 있다고 하는, 이언적이 소찬한 장문과 만사를 삽입하고, 여기에 추가로 회재의 諱를 쓰고, 또 그 전에 문제가 되었던 대산의 상량문에 나오는 "淵源道脉"이라는 문구를 附註하고, 더 나아가 이 같은 자료에 근거하여 孫海翼, 孫最秀 등이 회재의 학문이 우재에 연원하고 있다는 내용의 眞城 李氏 李晩燾, 李炳鎬, 李晩煃의 詩와 跋文을 얻어 싣고 이를 반포하였다. 그렇게 되자 이씨들은 즉각 반발하며 이 문제를 향내나 도내의 문제로 한정시키지 않고 전국적인 문제로 비화시켰다. 이로써 이씨와 손씨 양 가문은 더 이상 물러설 수 없는 극단의 싸움으로 치닫게 되었다.

자료적 가치

이 문서에 등장하는 丙午年은 1846년 또는 1906년으로 比定될 수 있다. 그런데 여러 가지 자료들을 비교 검토한 결과 1846년으로 결론을 내렸다. 이렇게 볼 때 이 통문은 2차 손이시비에 대한 자료가 된다. 영남의 三大是非 중의 하나인 손이시비에 대한 자료는 주로 3차의 것에 편중되어 있다는 점을 볼 때 이 통문은 손이시비의 전개과정을 이해하는데 중요한 것으로 평가할 수 있다.

「경주지역 孫李是非의 전말」『민족문화논총』 제42집, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환