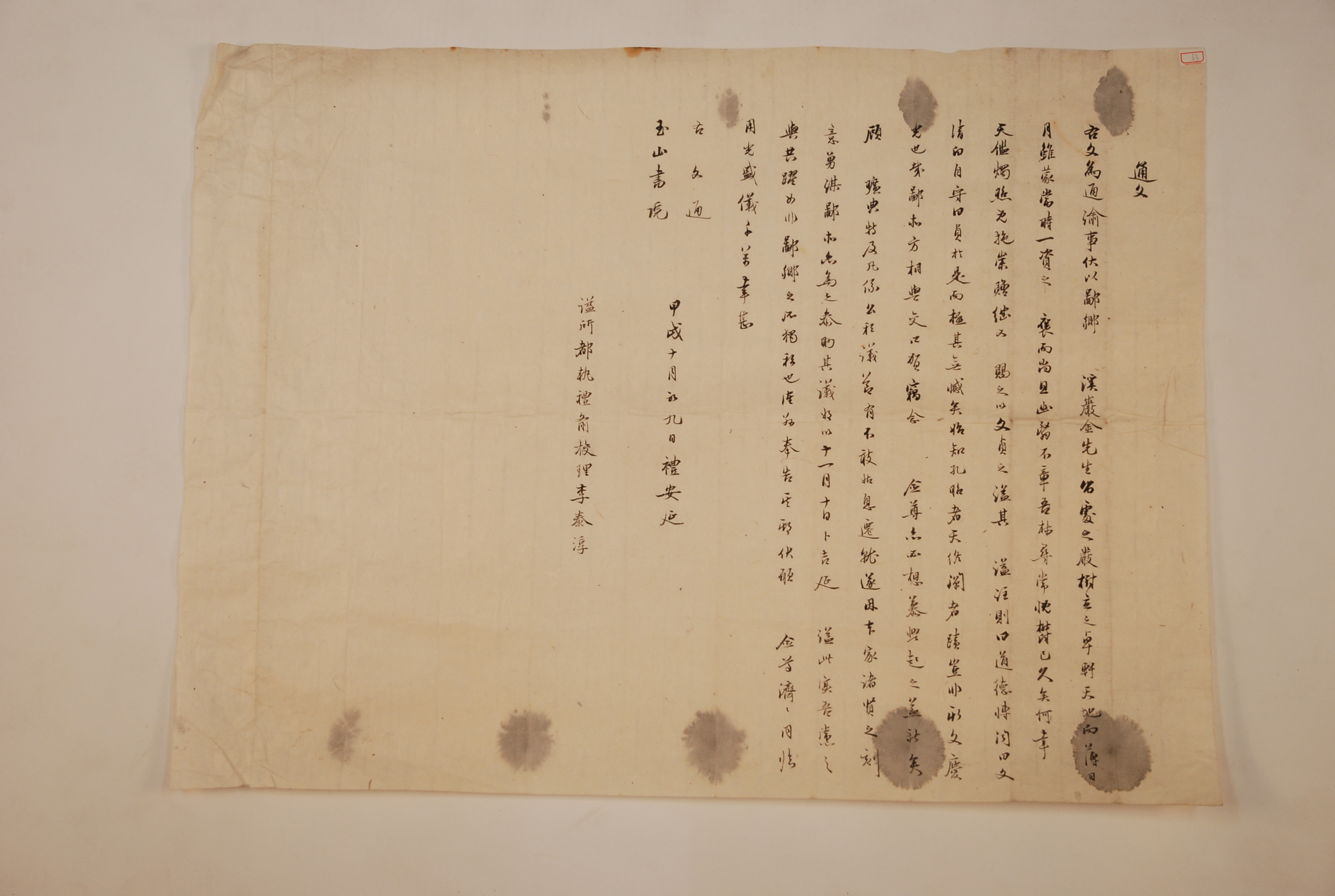

1814년 10월 9일, 溪巖 金坽의 延諡禮를 거행하는데 참여해 줄 것을 당부하며 禮安 延諡所에서 玉山書院으로 보내온 통문

내용 및 특징

1814년(甲戌年) 10월 9일, 溪巖 金坽의 延諡禮를 거행하는데 참여해 줄 것을 당부하며 禮安 延諡所에서 玉山書院으로 보내온 통문이다.

이 통문은 먼저 김령의 인물됨을 나아가고 물러남의 엄격함과 威儀의 우뚝함이 하늘과 땅을 뒤덮고 해와 달을 가릴 만했다고 하였다. 그리하여 비록 당시에 褒賞으로 한 자리 벼슬을 얻기는 하였으나, 대수롭지 않은 것이었기에 오히려 그 공로를 감추고 빛나게 하지 못하였다. 이 때문에 우리 사림은 의기가 침울하게 된 지가 이미 오래되었다고 하였다. 하지만 임금의 지혜가 매우 밝아 이미 김령에게 追贈을 베푸신데 이어 文貞이라는 諡號를 내리셨으니 얼마나 다행인지 모르겠다며 그 동안의 서운함을 달랬다. 그리고 그 시호에 "도덕이 높고 견문이 넓은 것을 文이라 하고, 청렴하고 결백함으로 스스로를 지키는 것을 貞이라고 한다."라는 뜻까지 풀어주시니, 유감이 없을 만큼은 지극한 것이라고 했다.

이어서 김령이 이렇게 되도록 처음부터 알고 밝게 드러내준 것은 하늘이고, 끝까지 밝혀준 것은 김령이 남긴 자취라고 하며, 이것은 斯文의 경사이자 영광이라고 하였다. 그래서 자신들은 서로 글과 함께 축하의 말을 건넸다고 하였다. 그런데 延諡禮, 즉 임금이 내려준 시호를 받아들이는 예절은 오랫동안 거행하지 않던 典禮이기에 公私가 함께 그 절차를 의론을 해야지, 일시적인 방편으로 감히 나아갈 수 없는 것이라고 하였다. 그래서 김령의 本家 여러분들이 애를 쓰고 힘써 도모하고, 자신들 또한 그 의론에 참여하여 11월 10일을 연시례를 거행하기에 길한 날로 정했다고 하였다. 이것은 우리 무리가 함께 깊이 생각하고 관찰해야 할 것이지, 자신들의 마을에서 독단적으로 사사롭게 할 바가 아니라고 연시례에 동참할 것을 호소했다. 그리고 이어서 삼가 그 사실을 고하니 여러분들이 모두 함께 왕림하여 성대한 의식을 빛나게 해준다면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 언급하고 있는 계암 김령은 1612년(광해군 4)에 增廣 文科에 급제하여 承文院에 선임되었다가 4년 뒤에는 承政院 注書에 인명 되었다. 그런데 이때 광해군이 道理에 어긋난 행위로 세상이 어지럽게 되자 관직을 버리고 낙향하여 독서로 세월을 보냈다. 그 뒤 仁祖反正으로 광해군을 몰아낸 조정에서는 정치를 일신하기 위해 김령을 成均館 直講과 司憲府 持平 등의 벼슬로 불렀다. 하지만 그는 부름에 응하지 않고 초야에 묻혀 지냈다. 그러던 중 李适의 亂으로 임금이 도성을 떠나 공주로 피신하자 종묘사직이 위태로운데도 부질없이 않아서 모면하기를 청하는 것은 의리가 아니라며 분연히 일어서기도 하였다. 또한 임진왜란 때 柳成龍이 體察使로 영남의 군사들을 위문하기 위해 나섰을 때 김령이 陣中으로 유성룡을 찾아가 만났는데, 그 자리에 있는 明나라의 摠兵 吳惟忠과 遊擊將 盧得功이 김령의 군자다움에 이끌려 공경히 대우하였다.

이 통문에서 김령을 두고 "나아가고 물러남의 엄격함과 위의의 우뚝함이 하늘과 땅을 뒤덮고 해와 달을 가릴 만했다."라고 하는 것은 그의 이러한 행적을 가리키는 것이다. 이러한 김령에게 시호가 내려진 것은 이 통문이 발행되던 바로 1814년(순조 14)이었다.

그런데 시호가 내려지면 시호를 받들고 나온 宣諡官을 맞이하는 儀式인 연시례를 행하게 된다. 이때 敎書의 전달과 宣讀 등의 절차가 임금을 대신해서 中使와 해당 관청에서 파견된 관리에 의해 주관된다. 本家에서는 시호를 받는 자의 神主를 모시고 나와 직접 맞이하는 것과 같은 儀式을 행한다. 의식을 행하고 나면 시호를 맞이하는 집에서는 宴會를 베풀어 초대한 손님들과 함께 시호가 내려진 것을 축하한다.

그런데 이때 개최하는 연회에 비용이 엄청나게 들었다고 한다. 武毅公宣諡日記를 보면 잡지한 부조금이 무려 373兩으로, 이는 당시 서울에 후원이 딸린 방 3칸의 초가집을 5채 이상 살 수 있는 돈이었다고 한다. 이렇다 보니 李瀷은 星湖僿說에서 그 폐해가 너무 심하여 가난한 선비는 비록 조상의 시호가 내리더라도 감히 맞이할 수 없다고 하였다. 그렇기 때문에 조정에서 의식을 간소하여 재물을 절약하는 것은 물론 가난한 선비도 시호를 맞이하는데 재물이 없음을 걱정하지 않게 해야 할 것이라고 주장했다. 아무튼 연시례는 이 통문에서도 보는 것처럼 한 집안 또는 고을의 행사가 아니라, 인근 지역은 물론 연관된 집안과 인사들이 모두 참석하는 거창한 행사였다는 것을 알 수 있다.

자료적 가치

연시는 나라에 공훈이 있는 사람에게 임금이 예절로써 공경하는 제도이다. 그런 까닭에 시호를 내려 받는 집안은 더없이 큰 영광으로 여기지 않을 수 없다. 이 통문은 이 같은 연시의 과정을 파악할 수 있게 하는 자료라고 할 수 있다.

「朝鮮時代 賜几杖圖帖과 延諡圖帖」 『美術史學硏究』 제231호, 朴廷蕙, 한국미술사학회, 2001

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환