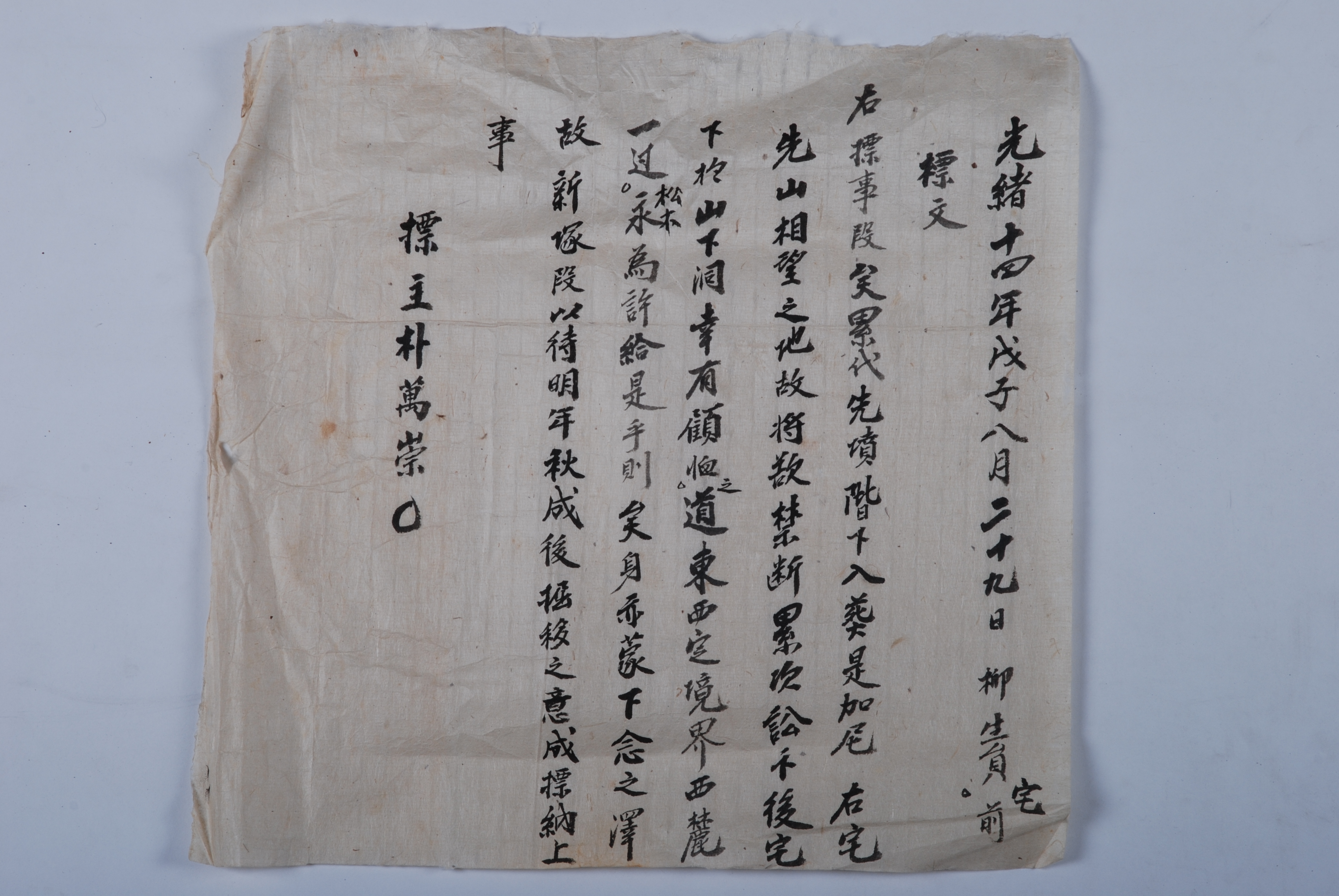

1888년(光緖 14) 8월 29일, 朴萬崇이 그 동안 是非거리가 되었던 묘소를 다음 해 가을에 移掘해 가겠다고 柳生員宅에 약속한 標文

내용 및 특징

1888년(光緖 14) 8월 29일, 朴萬崇가 그 동안 柳生員宅과 시비거리가 되었던 자기 先祖들 묘소를 다음 해 가을에 묘소가 조성된 후 移掘해 가겠다고 약속한 標文이다.

일반적으로 표문은 돈이나 물건 따위를 貸借나 寄託, 또는 約束할 때에 이를 증명해주는 문서이다. 이 문서에는 일정한 양식이 있는 것이 아니라, 그 狀況과 經緯, 그리고 앞으로의 計劃이나 對策 등을 서술하는 것을 그 양식으로 한다.

이 표문에 서술된 구체적인 내용들을 살펴보면, 시비의 발단은 박만숭이 선조 때부터 묘소를 階下에 쓰면서 시작되었다. 그 까닭은 그 묘소들이 유생원댁의 先山과 서로 마주 바라보는 곳에 있었기 때문이었다. 그래서 유생원댁에서 박만숭으로 하여금 묘소를 쓰게 하지 못하게 하기 위해 여러 번에 걸쳐 訟事를 제기하였다. 송사의 결과는 이 표문으로 볼 때 어느 한쪽의 손을 들어주는 판결이 내려지지 않은 것으로 추측된다. 다시 말해서 서로의 주장이 팽팽히 맞서 判官도 어느 편에 勝訴를 내릴 수 없는 애매한 상황이 지속되었던 것으로 짐작이 된다는 것이다. 그러다 보니 송사는 계속되어 서로 간에 불편한 상황이 지속되자 이에 한 가지 해결방안이 제시되었다. 그것은 유생원댁에서 그 동네 아래의 산에 묘소로 쓸 수 있는 장소를 박만숭에게 내어주겠다고 한 것이었다. 박만숭은 유생원댁의 이러한 제안을 고맙게 받아들였다. 그래서 박만숭은 그 곳에 이듬해 가을까지 묘소를 조성하고 이굴해 가겠다는 약속으로 이 표문을 발행하였다.

묘소를 둘러싼 송사, 즉 山訟은 조선의 3대 訴訟 중의 하나라고 할 만큼 빈번하였다. 그 이유가 조선의 묘소와 관련된 법규가 애매하였기 때문이었다. 조선은 묘역과 관련한 제도를 고려의 것을 계승하여 종친 1품이면 사면 각 100보로 한정하고, 2품은 90보, 3품은 80보, 4품은 70보, 5품은 60보, 6품은 50보로 되어 있었다. 거기에 문무관은 10보씩 체감하고, 7품 이하와 생원‧진사 및 유음 자제는 6품과 같으며, 부녀자는 남편의 직에 따른다고 『經國大典』에 명시하고 있기 때문이다. 하지만『朱子家禮』에서는 관직의 고하에 따라 차등을 둔 儀禮보다는 士大夫 공통의 의례를 기본이념으로 하였으며, 또한 地勢의 흐름을 고려하지 않는 산술적 거리보다는 風水의 地勢에 따른 좌청룡‧우백호를 수호의 범위로 삼는 ‘龍虎守護’를 지향하였다. 그 결과 1676년(숙종 2) 3월에 사대부 先山의 용호 내 養山處에 타인이 묘를 쓰지 못하게 함으로써 용호수호를 법적으로 공인하게 되었다. 이어서 영조대에 이르러『續大典』에 정식 법조항으로 확정되었다. 그래서 사대부의 묘역범위는 현실적으로 200보까지로 확정되고, 이를 인정하게 되었다.

묘소와 관련된 법이 이처럼 풍수의 지세라는 명확하지 않은 개념을 근거로 정한데다, 묘역의 범위 또한 처음과 다르게 점차로 확대되어 서로의 묘역이 겹치는 경우가 잦아 시비가 끊이지 않았다. 이 표문에서 박만숭의 선조 묘소들이 유생원댁의 선산을 바라보는 곳에 있다는 것은 박만숭 선조의 묘소들가 유생원댁의 지세를 침범하는 형상이었던 것으로 추측된다. 그래서 유생원댁에서 송사를 제기했기, 박만숭 또한 아무른 대책도 없이 선조들의 묘소를 이굴해갈 수 없는 입장이었다. 이렇게 서로의 견해가 맞서 해결은 쉽지 않았다. 그런데 이 경우는 다행스럽게도 유생원댁에서 박만숭에게 다른 묘소의 자리를 제공함으로써 해결될 수 있었다.

[자료적 가치]

표문은 다른 문서들에 비교해서 희귀한 것이기에 그 자체로 가치가 있을 뿐만 아니라, 그 내용에 따라 고문서학, 법제사, 경제사 등의 분야에서 중요하게 활용될 수 있는 자료이기도 하다. 특히 이 표문과 같이 조선의 3대 소송 중의 하나라고 하는 산송의 사례를 담고 있어 이를 연구하는 자료로서도 가치가 있다고 평가할 수 있다.

『증보판 한국고문서연구』, 최승희, 지식산업사, 2003

『조선후기 山訟과 사회갈등 연구』, 김경숙, 서울대학교 박사학위 논문, 2002

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환