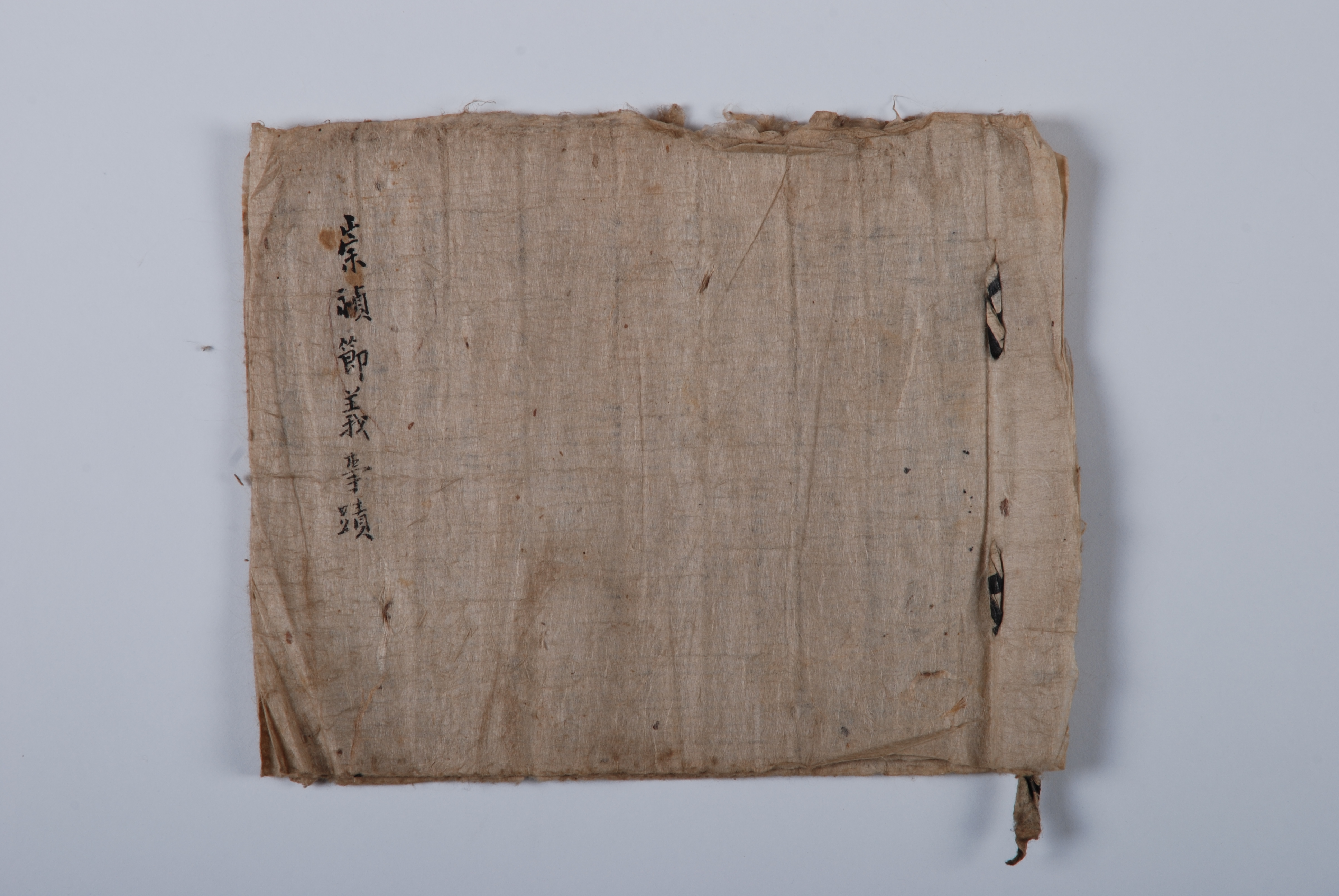

숭정절의사적(崇禎節義事蹟)

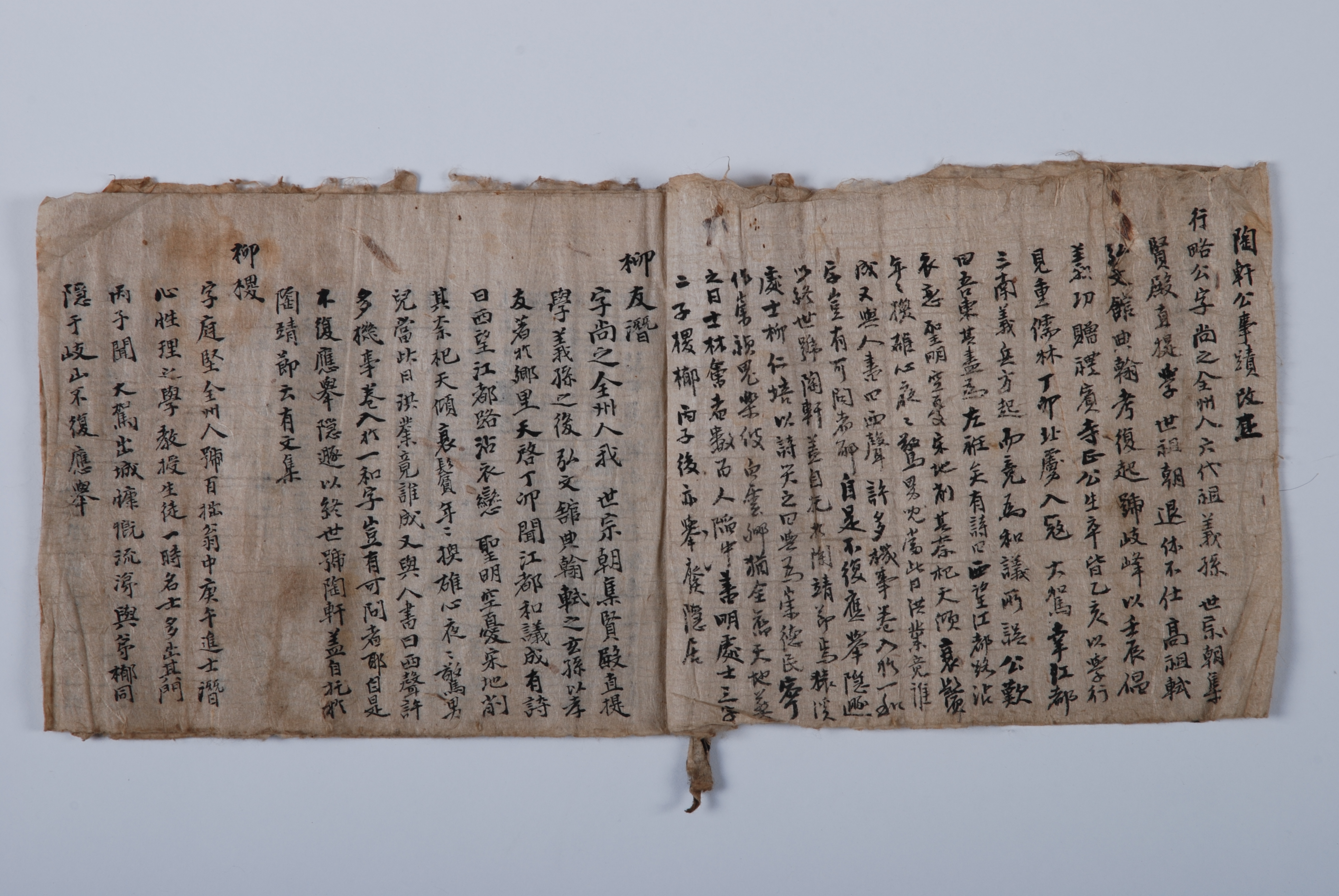

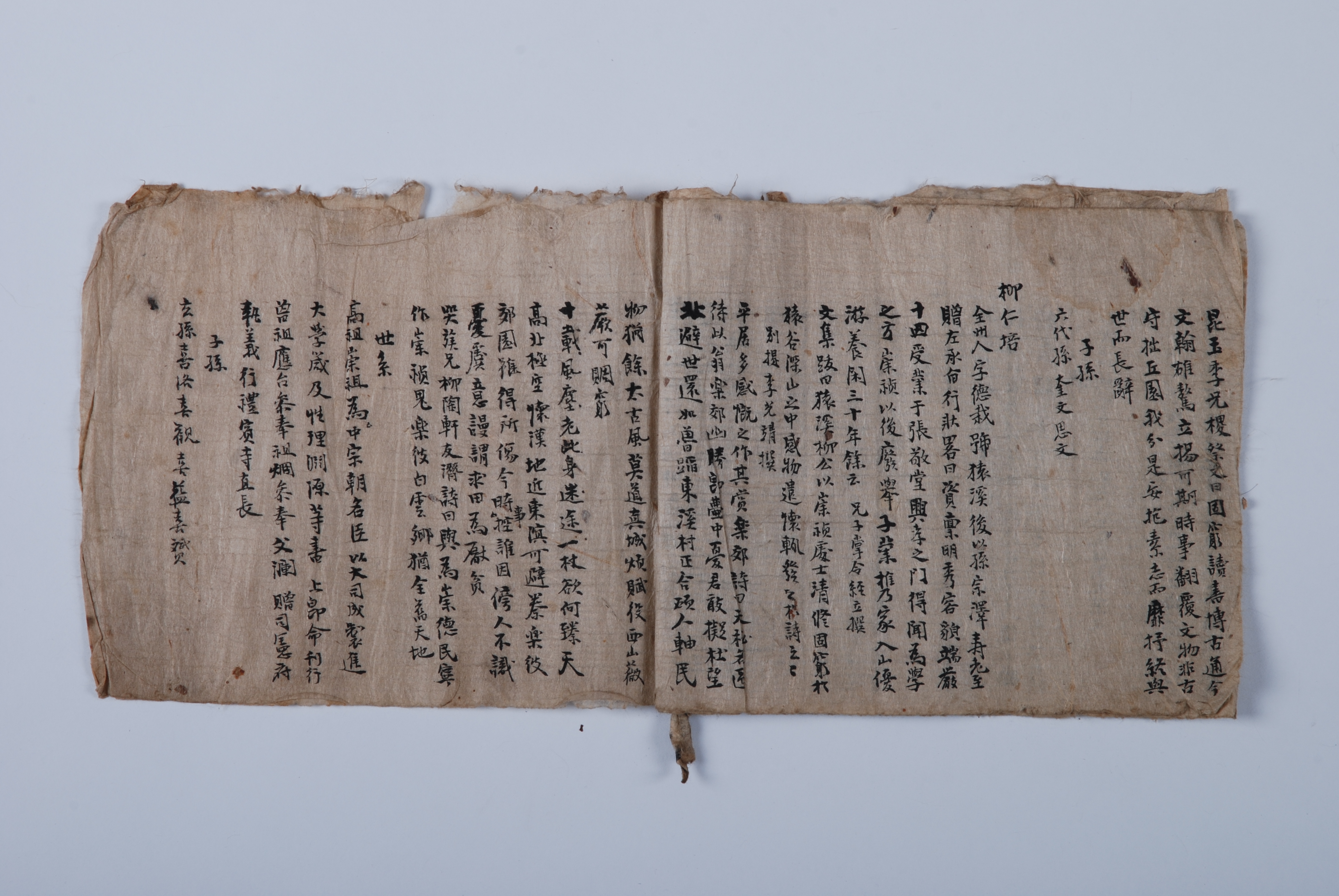

"숭정절의사적"이라는 표제의 소책자는 전주유씨 수곡파에서 후금이 정묘년과 병자년에 조선을 침범했을 때 화의를 반대하고 맞서 싸울 것을 주장하며 이를 직간접으로 실천에 옮긴 네 분의 선조, 즉 유우잠, 유직, 유직, 유인배의 행적을 기록한 것이다. 이들을 서술하는 방식은 먼저 가계를 기술하고, 이어서 행장, 묘갈, 만사, 문집의 후서 등을 통해 행적을 소개하거나 그들이 지은 시를 통해 당시 비분강개하던 그들의 심정을 나타내고, 마지막으로 후손의 이름을 기록하고 있다.

도헌 유우잠은 정묘년에 북쪽 오랑캐가 침범했다는 소식을 듣고 강도에서 삼남의 의병을 일으켰다. 하지만 곧이어 오랑캐와 화의를 했다는 사실에 굴욕을 느끼고 과거공부까지 접고 은둔하여 지내며 세상을 마쳤다. 그가 자신의 호를 도헌이라고 지은 것도 절의로 이름 높은 도연명을 따르려는 것 때문이었다. 유우잠의 아들인 백졸암 유직 역시 같은 행적을 보였다. 유직은 경오년(1630) 진사에 합격하였으나 병자년(1636) 임금이 오랑캐와 화친을 하였다는 소식을 듣고는 기산에 은거하여 다시는 과거에 응시하지 않았다. 유직이 기산에 은거할 때 그의 쌍둥이 동생 또한 형과 함께 은거하였다. 그리고 유인배는 병자년에 오랑캐와 화친을 한 것을 본 이후에는 과거공부를 그만두고 가족을 이끌고 원곡의 깊은 산속에 들어가 30여 년을 마음을 갈고닦는데 받쳤다.

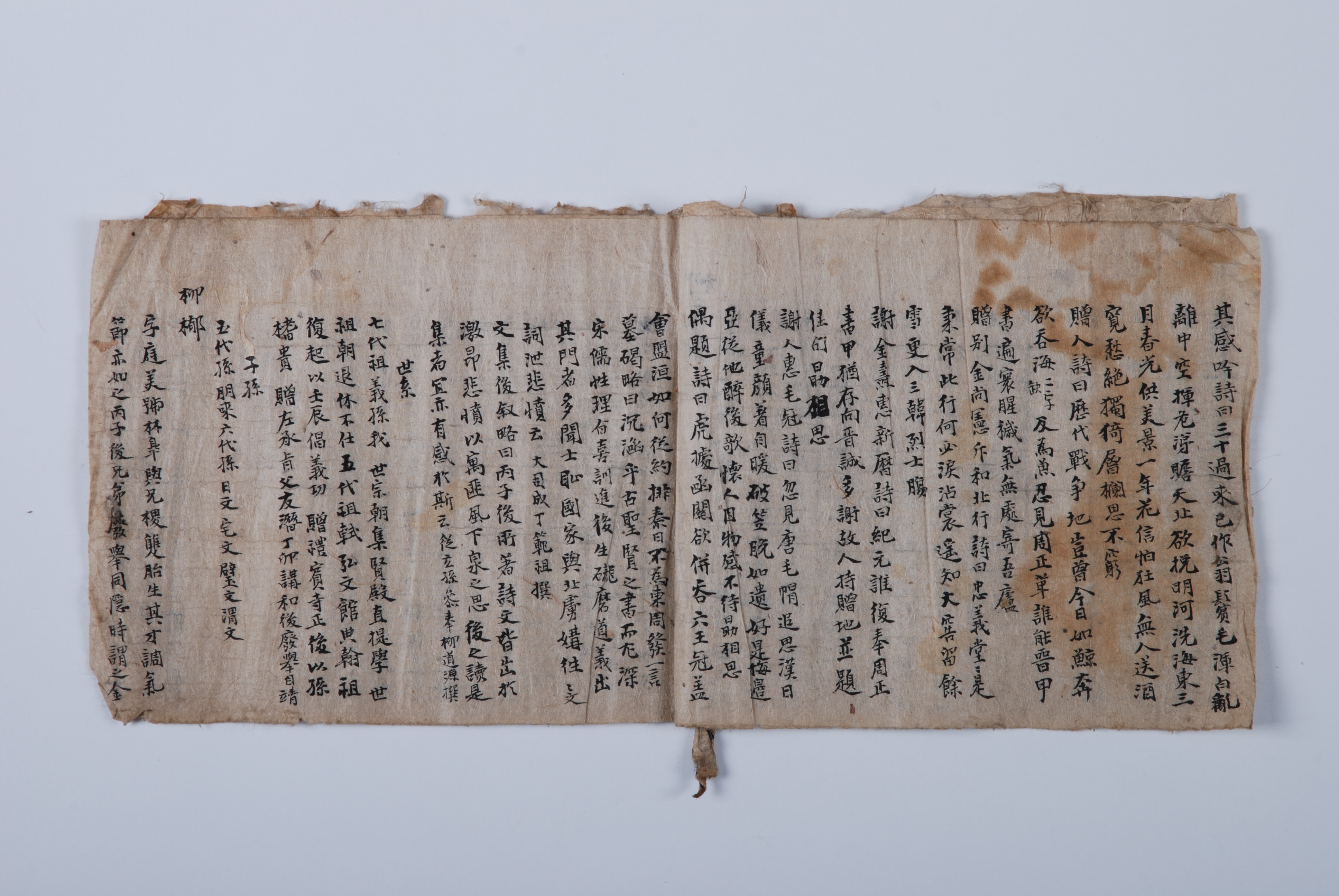

이상과 같은 내용을 담고 있는 "숭정절의사적"이라는 소책자가 꾸며진 시기는 이 속에 언급된 후손들의 생년을 볼 때 영정조 때인 18세기 중반으로 추정된다. 그리고 이 책자를 만든 목적은 집안의 전통을 확고히 하는 것과 이를 통해 집안의 결속을 다지기 위한 것으로 보인다.

전주유씨 수곡파가 안동에 터전을 마련한 계기는 16세기 중반 유성이 청계 김진의 사위가 되고, 장인으로부터 수곡 일대의 토지를 분급 받으면서부터였다. 그러나 혼인 당시에는 사환을 하고 있던 관료이거나, 그렇다고 지역의 토호도 아닌 그저 작은 사족에 지나지 않았던 수곡리의 전주유씨는 임진왜란으로 안동에서 유력한 가문으로 인정받게 되었다. 그것은 유복기·복립 형제와 유복기의 아들 5형제가 모두 의병에 가담했기 때문이었다. 이는 단순한 참전이 아니라 멸문을 각오한 결단이자 용기였으며, 이것이 사람들을 마음으로부터 감동케 했던 것이었다. "숭정절의사적"이라는 책자는 그와 같은 전통이 이후에도 계속되었다는 것을 알려주고자 한 것이었다. 그리고 전주유씨 안동 입향조인 유성으로부터 3~4세대가 지난 18세기 중반이 되면 수곡파는 종가를 중심으로 인근지역으로 분파해 가며 지역적 활동기반을 넓혀가는 시기였다. 이처럼 자손이 번성하면서 혈족간의 유대를 강화할 필요성이 있었다. "숭정절의사적"은 선조에 대한 자부심과 함께 이를 통해 혈족간의 유대를 강화하고자 하는 의도에서 만들어진 것으로 추정된다.

이 소책자의 편집자는 추정컨대 삼산 유정원(1702~1761)일 가능성이 높다. 유정원은 전하는 일화에 따르면 유정원은 임종 무렵 족제인 강포 유홍원을 불러 「장중승전후서」를 읽게 하였다. 그런데 그 가운데 ‘남아사이 불가위불의굴(男兒死耳 不可爲不義屈)’이라는 대목에 이르자, "나는 평생 이 서문을 즐겨 읽었다. 그런데 이 대목에 와서는 무릎을 치고 감탄하지 않은 적이 없었다. 지금 너를 시켜 읽히고 들으니 가슴이 시원하다."라는 말을 남겼다고 한다. 이러한 사실을 볼 때 유정원이 "숭정절의사적"의 직접적인 편찬자가 아니라면 적어도 편찬하도록 지시한 사람일 것으로 추정된다.

『임진왜란 의병장 기념공원(충의사-가칭) 조성 타당성 조사 수립 용역 보고서』, 안동시, 안동시, 2011

「全州柳氏 水谷派 家學의 形成과 展開」, 柳榮洙, 경북대학교 대학원, 2008

『水柳誌』, 柳東晠 編著, 평화보문사, 1992

『柳氏上代文獻』, 柳正基 譯著, 水柳文獻刊行會, 1983

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환