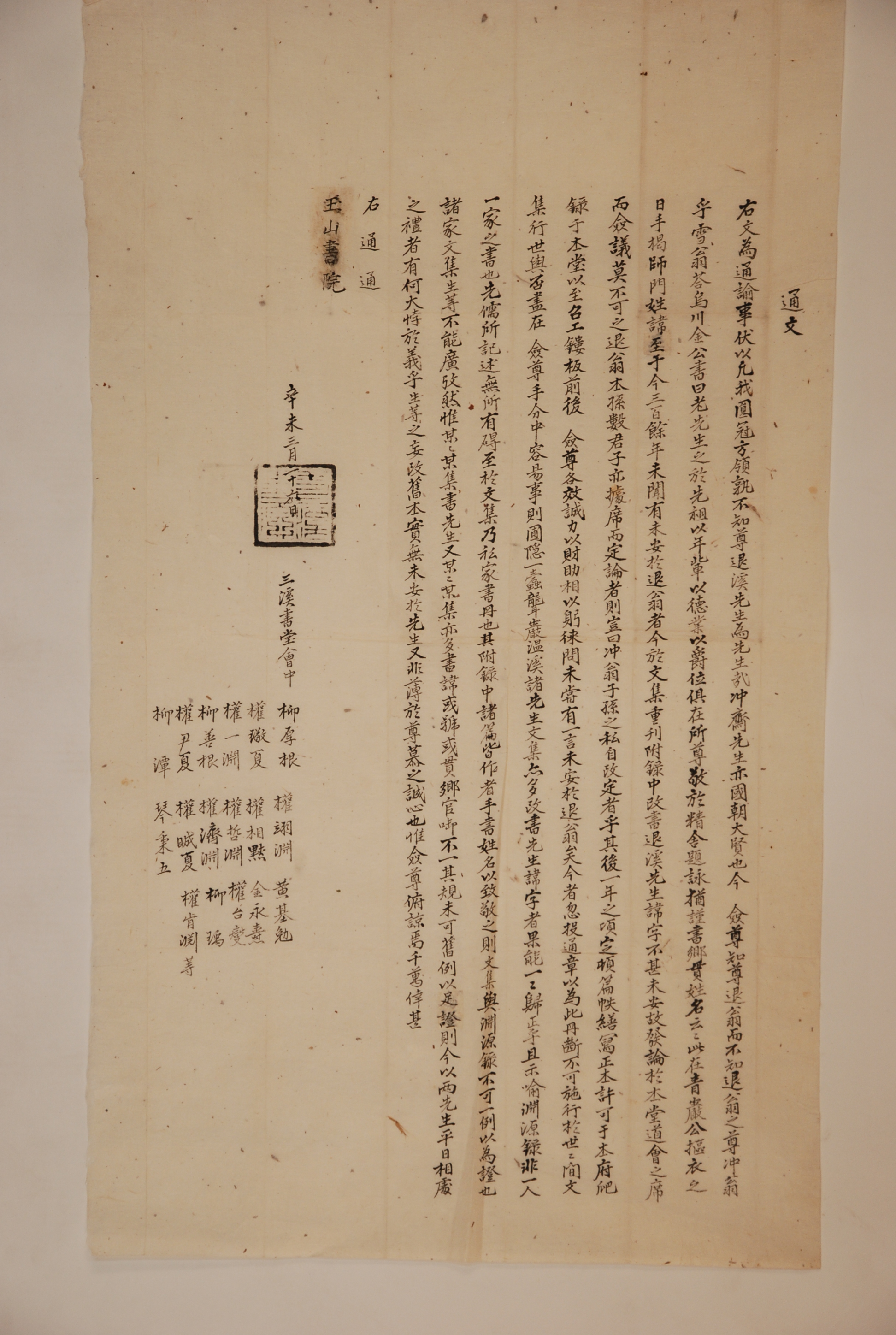

1931년 삼계서당(三溪書堂) 회중(會中) 통문(通文)

1931년 3월 26일 삼계서당 회중에서 옥산서원으로 보낸 통문으로 그 내용은 『충재집』을 중간하면서 퇴계의 서명을 휘로 바꾸었는데 이는 퇴계에게 잘못한 일이 아니라는 것이다. 이 통문은 먼저 사람들이 존경하는 퇴계선생이 선생 됨을 알지만, 충재선생 또한 우리나라의 위대한 현인이라는 말로 시작하고 있다. 이것은 대부분 사람들의 생각이 퇴계에게 치우쳐 있어 충재의 진면목을 간과하고 있다는 불만을 토로한 것이다. 하지만 사실 퇴계가 충재를 존중했으며, 그 사실은 권두경이 김유성에게 보낸 편지에 있다고 하였다. 그에 따르면 퇴계가 충재에 대해 나이와 덕업, 그리고 작위로서도 존경하는 바에 있었으며, 정사를 소재로 한 시에서도 삼가 관향과 이름을 썼다고 하였다. 이렇게 쓰인 성과 휘가 지금까지 300여 년이 지났으나 퇴계에게 미안한 것이 있다는 말은 듣지 못했다며 퇴계의 휘를 쓴 것이 잘못이 아니라는 주장을 했다. 그래서 이제 『충재집』을 중간하는데 부록 중에 ‘퇴계 이선생’이라는 것을 ‘퇴계 이황’이라는 휘로 고쳐 쓰는 것이 아무렇지도 않다고 하였다. 그리고 이에 대해서는 삼계서당에서 도회를 개최할 때에 퇴계의 본손과 여러 사람들이 자리를 함께하여 의론을 정했다고 한다. 그런데 퇴계의 후손들이 지금 갑자기 통장을 보내 이 책을 절단하여 세상에 내보낼 수 없다고 한다고 하였다. 그러나 이러한 저항에 대해 포은‧일두‧농암‧온계 등 여러 선생들의 문집에 ‘선생’을 ‘휘’로 고쳐 쓴 것이 또한 많으며, 또한 여러 선생의 문집을 보면 어떤 곳에는 선생이라 써져 있고, 어떤 곳은 휘, 또는 호, 또는 관향과 벼슬 이름이 써져 있어 그 규칙이 한 가지가 아니라는 말로 자신들의 행위가 아무런 문제가 되지 않는다고 하였다. 그러면서 자신들이 망령되게 구본을 고쳐 쓴 것이 퇴계선생에게 미안한 것도 아니고, 그렇다고 퇴계선생을 존경하고 사모하는 참된 마음이 못해진 것이 아니니, 여러분들이 굽어 살펴주면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문의 핵심 되는 내용은 충재가 나이나 덕업, 그리고 작위에 있어서 퇴계에 전혀 뒤지지 않는데, 그런 충재의 문집에 퇴계의 서명을 휘가 아닌 존칭인 ‘선생’이란 말을 쓸 수 있는가 하는 것이다. 그런데 구본에서 존칭을 쓴 것은 그 문집의 본인들이 퇴계보다 나이나 덕업, 또는 관직에 있어서 떨어지지 않는다는 사실을 몰랐던 것이 아니라 퇴계를 존숭하는 마음이 커서 함부로 그 휘를 쓰는 것이 꺼려지는 마음에 존칭을 썼는데, 이제 휘를 쓰는 것은 그 마음이 없어졌다는데 시비의 근원이 있는 것이다. 이 같은 일이 일어나는 것은 외형적으로 보면 일제강점기에 영남지역에서 퇴계의 영향력이 점차 쇠퇴하는 것으로 보이게 한다. 하지만 여기에는 보다 깊은 역사적, 사회적 의미가 담겨 있다. 그것은 다름 아닌 향권의 쟁취라는 현실적 목적과 결부되어 있었다. 조선후기 이후 중앙전계로의 진출이 막혀버린 영남의 재지사족들에게 남은 마지막 보루는 향촌이었다. 따라서 그들에게 있어 향촌의 지배는 곧 존재 기반이자 이유라 해도 지나친 말이 아니었다. 그들은 이를 위해 조상을 선양하는 사업에 온 힘을 기울였다. 자신들의 조상이 높으면 높을수록 향촌에서 그들의 권력 또한 높아지기 때문이었다. 그러다 보니 본 통문에서와 같은 문자시비는 물론이고 위차시비와 같은 향전이 끊임없이 일어났다. 19세기 중엽 이후 영남 내의 반촌을 형성하는 곳에서는 정도의 차이는 있었지만 크고 작은 시비가 일반적인 현상이 되어 있었다. 그런데 이 시비는 전국 유림의 관심사로 커지게 되었다. 그것은 충재의 후손이 운영하는 삼계서당에 대해 그 상대인 퇴계 후손의 도산서원은 전국적으로 명망을 가진 서원이기 때문에 이를 이용하여 사태를 자신들의 의견대로 이끌어가고자 했기 때문이었다.

『冲齋集』, 權橃, 驪江出版社, 1985

『慶北鄕校資料集成(Ⅰ)』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『嶺南學派의 形成과 展開』, 李樹健, 일조각, 1995

『인문과학』제11집 「18~19세기 嶺南地方 鄕論의 분열과 鄕戰」, 李樹奐, 경북대학교 인문과학연구소, 1997

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환