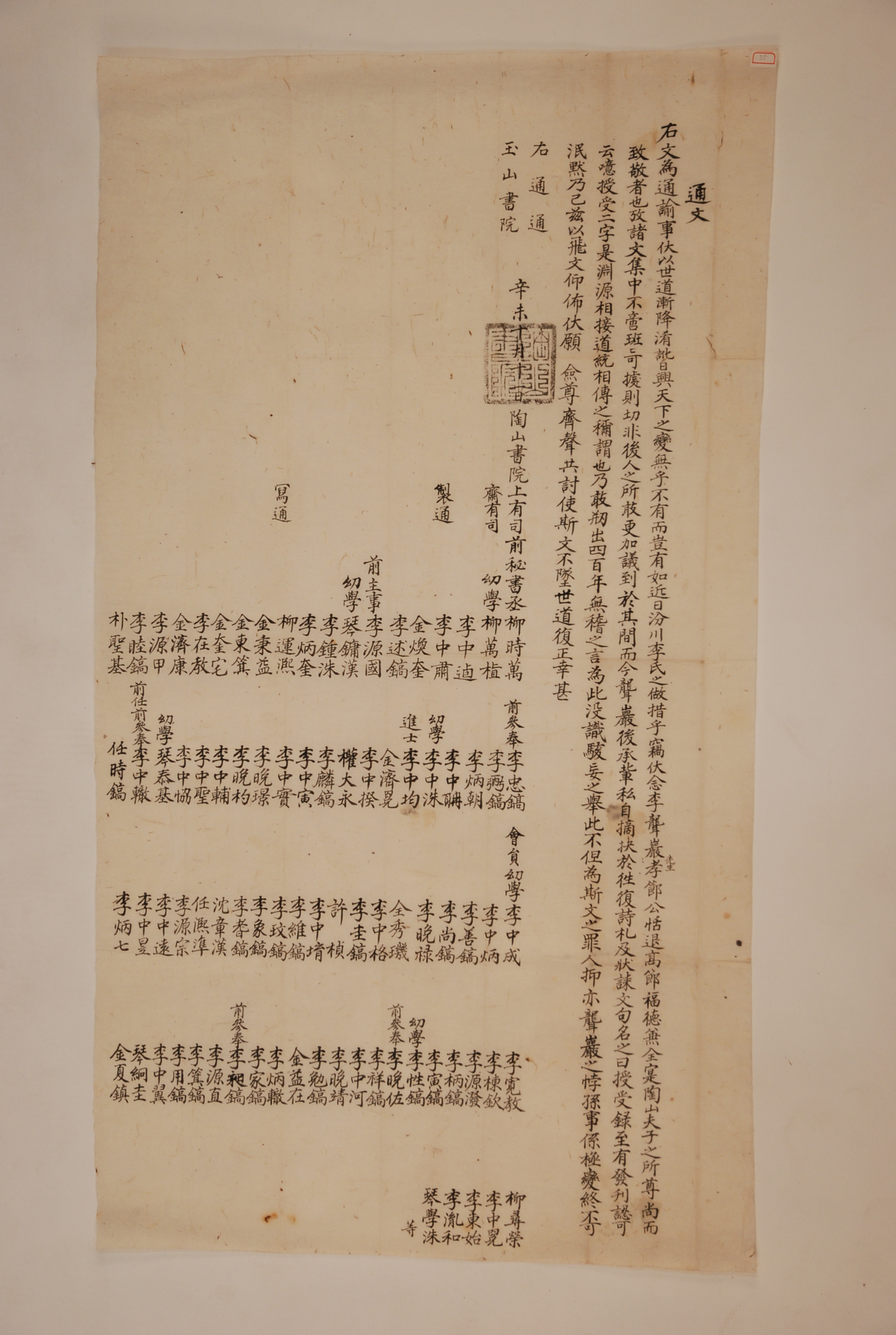

1931년 10월 11일, 聾巖 李賢輔의 後孫들이 「授受錄」을 만들어 退溪에게 學問을 傳授해준 것처럼 꾸미는 행위에 대해 한목소리로 聲討해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보낸 陶山書院의 通文

[내용 및 특징]

1931년 10월 11일 陶山書院에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 聾巖 李賢輔의 후손들이 「授受錄」이라는 책을 만들어내어 마치 退溪와 농암 사이에 학문을 전수하고 전수받은 것처럼 꾸며놓았으니 이를 한목소리로 성토해줄 것을 당부한 것이다. 이 통문의 구체적인 내용은 다음과 같다.

이 통문은 먼저 세상의 도리가 점차로 타락하고 어지럽고 그릇된 것이 날로 흥하여 천하의 변고에 없는 것이 없지만 汾川李氏가 고의로 저지른 잘못과 같은 것이 또 있겠느냐며 분개하였다. 여기서 말하는 분천이씨는 바로 농암의 후손들을 가리키는 것이다. 그리고 퇴계의 후손들인 도산서원 측에서 그들에 대해 분개하는 까닭은 퇴계와 농암 사이에 詩로써 주고받은 편지와 퇴계가 쓴 농암의 行狀과 誄詞를 자기들 멋대로 들추어내어서 「수수록」이라고 이름 하고, 이것을 발간하는 認可를 받았기 때문이다. 이것이 문제가 되는 것은 수수라는 말은 학문의 淵源이 서로 이어져 있거나 도통을 서로 전하는 것을 일컫는 것인데, 퇴계와 농암은 전혀 그런 사이가 아니라는 것이다. 농암은 효성과 절개가 있고 명예나 이익을 좇을 마음이 없어 벼슬을 내어놓고 물러나 福과 德을 모두 갖춘 인물로 퇴계가 존숭하고 경의를 표하는 사람이기는 하지만, 학문을 배우고 가르치거나 도통을 주고받은 사이가 아니라는 것이다. 400년 동안 전혀 생각해보지도 않은 말을 지어내어 이런 몰상식하고 해괴망측한 일을 저지르는 것은 우리 儒學에 죄를 짓는 것일 뿐만 아니라, 농암에게 후손으로서 도리에 어긋나는 일을 하는 것이다. 그리고 사태가 극단적으로 변하여 끝내 입을 다물고 있을 수가 없어 이렇게 통문으로 알리게 되었으니, 여러분들이 한목소리로 함께 성토하여 우리 유학이 실추되지 않고 세상의 도리가 바르게 회복되도록 해주면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 보이고 있는 농암과 퇴계의 후손들 사이의 시비는 이전부터 시작되었고, 그 갈등은 여기에서 보는 것 이상으로 깊은 것이었다. 이에 대한 것은 그 顚末을 자세히 기록한 『汾李講誣事變日錄』을 통해서 알 수 있다. 그에 따르면 이 사건은 『聾巖續集』을 간행하면서 ‘退溪李先生’이란 글자를 ‘退溪 李滉’으로 적은 것에서부터 시작되었다. 특히나 이 책의 跋文을 퇴계의 후손인 李中轍이 지어주었다는 것이 미묘한 파장을 불러왔다. 즉 이중철은 책 속에서 이러한 사실을 미처 확인하지 못하고 발문을 써준 것인데, 농암의 후손들은 이를 改書의 인정으로 받아들였다는 것이다. 이후 이것을 바로잡기 위해 퇴계의 후손들이 농암의 후손을 여러 번 찾아가서 수정을 요구했다. 하지만 그들은 그 요구를 받아들이지 않았다. 그래서 퇴계의 후손들은 이런 일들을 적어서 이웃한 고을의 사림들에게 回文하고 의견을 물었다. 이에 대해 봉화 유곡의 權氏들과 같은 사람들은 농암 후손들의 논리를 舊本을 반드시 改書하여 新本을 간행하려는 怪論이라고 비판했다. 이러한 내용을 농암의 후손들에게 보내 바로잡아 줄 것을 요구했다. 하지만 농암의 후손인 汾川李氏들은 자신들에게는 문제가 없으며, 오히려 퇴계가 농암에게 수수했다는 기록이 있어 先賢의 예로 봐서도 문제될 것이 없다는 입장을 1930년 11월에 보내왔다. 이에 이중철은 즉시 각 고을에 이 글을 돌리고 이 문제를 해결하기 위해 이듬해인 辛未年 1월 22일 上溪李氏와 鄕中老小가 上溪里 寒水亭에서 모임을 갖는 자리에 분천이씨들의 참석을 요청하였다. 하지만 그들은 참석하지 않고 2월 10일, 퇴계의 諱字를 넣고 先生이란 글자를 뺀 것이 퇴계가 농암의 제자이기 때문이며, 이에 대한 증거를 『陶山集』중에서 찾았다는 單子를 보내왔다. 본 통문에서 퇴계와 농암 사이에 시로써 주고받은 편지와 퇴계가 쓴 농암의 행장과 뇌사를 자기들 멋대로 들추어냈다고 하는 것은 바로 분천이씨들이 제시한 그 증거를 두고 하는 말이다. 이처럼 이 시비는 서로의 주장이 맞서면서 해결의 실마리를 보이지 않은 채 1931년 6월 13일 『聾巖續集』을 上溪里 李氏 會中으로 보내와 그 출간을 알렸다.

이때까지 농암과 퇴계 후손 사이의 대립은 두 문중간의 일로서 도산면 일대를 벗어나서 전개되지는 않고 있었다. 하지만 같은 해 9월 20일 분천의 李瀁淵, 李彰淵가 冊子 하나를 들고 上京하면서 이 일은 새로운 국면으로 접어들었다. 왜냐하면 그 책자는 『陶山集』중에서 농암과 왕복한 시와 편지, 挽章 등을 간추려서 농암이 퇴계의 스승이라고 주장하며, 그 제목 또한 『수수록』으로 되어 있기 때문이었다. 그리고 농암의 후손들은 총독부에서 이 책자의 등록과 출판을 허락받고는 잔치 분위기에 휩싸였다. 그러나 이러한 사실을 알게 된 퇴계의 후손들은 농암의 후손들에게 항의하는 한편, 문중 회의를 개최하여 이 문제에 대응할 방안을 모색하였다. 본 통문은 바로 이러한 분위기 속에서 보내진 것이었다. 그리고 퇴계의 후손들은 『수수록』에 대한 대응으로 각자의 집에 있는 『聾巖續集』과 「수수록」의 출간을 주도한 李瀁淵家의 先代의 글을 모두 내어서, 글 중에 문중 내의 집안에서 지은 것이 있으면 이름을 지우고, ‘影堂稧’와 ‘世孝堂稧’ 兩帖에 있는 이름도 지워서 분천이씨에게로 돌려보내었다. 또한 ‘尋源稧’와 ‘淸吟稧’ 의 첩에서 汾川李氏의 이름을 찾아서 일일이 잘라서 보내는 등의 행위로 자신들이 느끼는 분노를 표출하였다. 한편 『수수록』의 등록과 발간을 저지하기 위해 서울에 올라갔던 퇴계의 후손들은 아무른 소득도 없이 내려와야만 했다. 왜냐하면 총독은 일본에 가서 볼 수 없었으며, 장관은 이 책이 퇴계선생과 관계된 것이라 신속히 출판을 허락했고 이미 허가를 했기에 아무 이유 없이 삭제하거나 압수할 수 없다는 답변을 했기 때문이었다. 이렇게 되자 이번 일은 전 儒林이 한 목소리로 성토해야 한다고 입장을 정리하였으며, 經學院의 두 提學도 그렇게 처리하는 것이 마땅하다는 입장을 보였다. 이렇게 되자 이 집안의 시비는 이제 도산면을 넘어서 전국적인 문제로 비화되었다. 이에 두 집안은 서로의 입장을 옹호하고 그 세를 불리기 위해 향회와 도회를 개최하였다. 하지만 여론은 퇴계의 후손들에게 유리한 쪽으로 모아졌다. 그리고 1931년 11월 17일 도산서원의 進道門 안에서 鄕儒와 각 관공서의 사람들 5~600명이 참석한 가운데 道會가 개최되었다. 여기에서 농암의 후손들, 즉 분천이씨를 陶山의 儒案에서 삭제함으로써 후일의 폐단을 엄징한다는 결론과 함께 여러 가지 징계가 내려졌다. 하지만 도회가 끝난 뒤 분천이씨들은 역으로 道儒들에게 편지를 보내 퇴계의 후손인 眞城李氏와 道儒들이 宗師를 誣陷하고 핍박한 죄가 있으니 儒案에서 삭제해야 한다고 도회의 士林들을 警責하였다.

이처럼 1930년부터 진행된 분천이씨와 진성이씨 간의 분쟁은 도회를 통해서도 결론이 나지 않았다. 특히 문제가 되었던 『授受錄』은 1933년 李彰淵를 편집 겸 발행인으로 하여 肯構堂에서 발행되었다. 19세기 중엽 이후 이러한 시비는 빈번하게 일어났다. 당시 영남 내의 班村을 형성하는 곳에서는 정도의 차이는 있었지만 이러한 시비는 일상적인 현상이 되어 있었다. 이 현상에 대해 단순히 당사자들의 편협한 이기심으로 몰아붙이기에는 보다 깊은 역사적 이유가 있다. 조선후기 이후 중앙전계로의 진출이 막혀버린 영남의 재지사족들에게 남은 마지막 보루는 향촌이었다. 그들에게 있어 향촌의 지배는 곧 존재 기반이자 이유라 해도 지나친 말이 아니었다. 그들은 이를 위해 조상을 선양하는 사업에 온 힘을 기울였다. 자신들의 조상이 높으면 높을수록 향촌에서 그들의 권력 또한 높아지기 때문이었다. 그러다 보니 본 통문에서와 같은 文字是非는 물론이고 位次是非와 같은 鄕戰이 끊임없이 일어났다.

[자료적 가치]

조선후기 이후 중앙정계로의 진출이 막혀버린 영남의 재지사족들은 조상을 선양하는 사업에 몰두하였다. 이는 그들의 마지막 보루인 향촌의 지배와 직결되어 있었기 때문이었다. 이러한 과정에서 여러 가지 크고 작은 시비들이 끊이지 않고 일어났다. 이 통문에서 보여주는 이 시비는 그 대표적인 사례로서 이를 이해하고 연구하는데 있어 좋은 자료가 될 것으로 생각한다.

『인문과학』11집 「18~19세기 嶺南地方 鄕論의 분열과 鄕戰」, 李樹奐, 경북대학교 인문과학연구소, 1997

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환