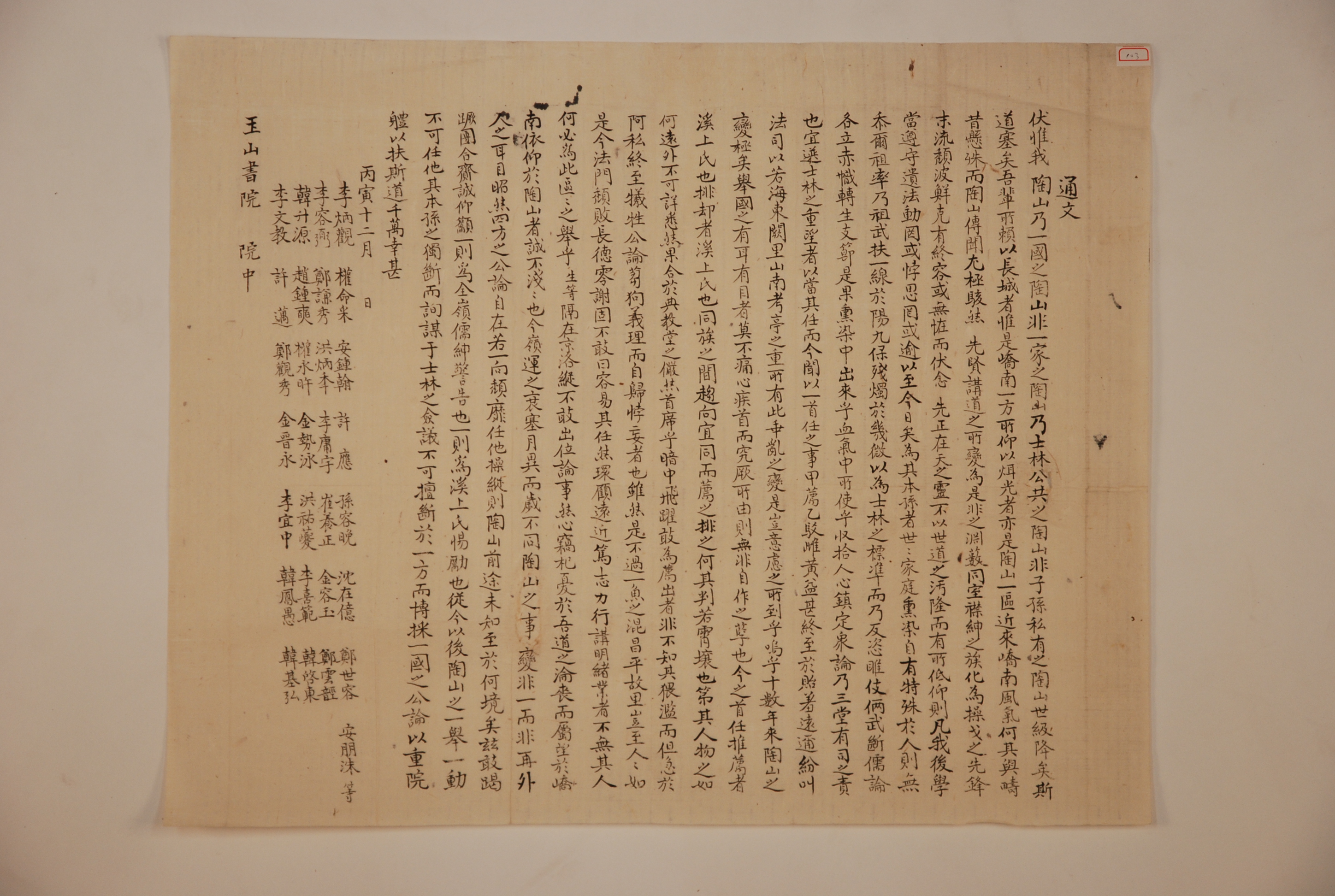

1926년 12월, 陶山書院의 運營이 後孫들에 의해 좌지우지되는 것을 저지하기 위해 嶺南士林의 團合을 촉구하며 서울에 거주하는 李炳觀 등이 玉山書院에 보낸 通文

[내용 및 특징]

1926년 12월 서울에 거주하는 李炳觀 등이 玉山書院에 보낸 通文으로 그 내용은 陶山書院의 운영이 그 後孫들에 의해 좌지우지되고 있는 현실을 타개하기 위해 嶺南士林의 團合을 촉구하는 것이다. 이 통문의 내용을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

이 통문은 먼저 도산서원이 한 나라의 書院이지 한 一家의 서원이 아니며, 사림을 위한 公共의 서원이지 자손이 私的으로 소유할 수 있는 서원이 아니라는 말로 시작한다. 이 말은 도산서원이 공공의 議論에 의해서가 아니라 퇴계의 집안과 그 후손들의 恣意에 의해 운영되고 있다는 의미이다. 특히나 세상의 문화수준이 떨어지고 儒學의 道理가 막히는 이때에 이와 같은 일은 더욱 안타깝다고 하였다. 왜냐하면 견고한 성곽처럼 우리가 믿을 곳은 嶺南 한 곳이며, 섬광처럼 우러러 볼 곳도 도산서원 한 구역이기 때문이라고 하였다. 그런데 근래에 영남의 氣風이 옛날과는 아주 다르며, 도산서원에 대한 소문 또한 극도로 해괴하다고 하였다. 그 소문이란 先賢의 道를 강론해야 할 곳이 온갖 是非가 모여드는 늪으로 변했고, 같은 집안 사림의 패거리들은 그 시비에서 남을 공격하는 先鋒으로 바뀌었다는 것이다. 그래서 시비의 末端만을 가지고 파란을 일으킬 뿐 마무리를 짓는 경우는 아주 드물다고 했다. 그런데 이러한 일이 先賢의 집안에서 그 후손들에 의해 일어난다는 것이 이상하다고 하였다. 왜냐하면 그들은 대대로 선현의 가르침에 薰陶되어 저절로 남들과는 다른 특별한 것을 가지고 있을 것이기 때문이라는 것이었다. 그리고 후손들은 이러한 특별함을 보존하고 있다가 세상이 어려운 때에 꺼져가는 촛불을 보존하는 힘이 되고 사림의 標準이 되어야 하는데, 도리어 어른과 재주 있는 사람을 비방하고 유림의 의론을 권세로 억압하여 각자가 기치를 내세워 말단만을 생겨나게 한다고 비판하였다. 그러면서 이러한 것이 과연 선현으로부터 받은 훈도에서 나온 것인가, 아니면 자신의 血氣에서 나온 것인지를 물으며 후손들의 처사를 강력하게 비난했다.

이어서 통문은 이러한 일이 벌어지는 구체적인 사례를 摘示하였다. 그것은 바로 도산서원의 일을 책임지고 이끌어가는 有司들을 선임하는 일이었다. 이 유사들은 사람들의 마음을 수습하고 여러 의론들을 진정시키는 책임이 있기에 마땅히 사림의 두터운 신망을 받는 사람을 선출하여야 한다고 했다. 그런데 지금 한 사람의 首任을 선출하는 일에 甲이 추천하면 乙이 반박하여 시비가 끊이지 않고 일어나 끝내 욕을 얻는데 이르게 된다는 것이다. 이러한 분규는 우리나라에 孔子나 朱子와 같은 있다고 하더라도 해결할 수 없을 것이라는 말로 그 시비의 어지러움이 극에 달했음을 나타내었다. 그 이유는 다름이 아니라 수임을 추천하는 자가 上溪에 사는 퇴계의 후손이면서, 그를 배척하여 몰아내는 사람 또한 상계에 사는 퇴계의 후손이기 때문이라는 것이다. 이렇듯 의견이 합치되지 않고 서로 모르게 추천하다보니, 추천된 사람은 결국 희생되고 公論은 義理를 허수아비처럼 내던지고 스스로 道理에 어긋나는 망령된 데로 돌아갔다고 한다. 이 임무는 아무나 쉽게 할 수 있는 것은 아니지만 주변을 둘러보면 뜻을 돈독히 하고 힘써 행하며, 스승이 시작한 사업을 강구하고 밝히는 사람이 없지 않을 것이니 이런 사람을 임명해야 한다는 것이다. 하지만 이런 사람이 하필이면 이런 구구한 일을 하겠는가라고 하면서 이 문제의 해결에 회의적인 견해를 보였다.

마지막으로 이 통문을 발행한 자신들은 멀리 서울에 떨어져 있어 함부로 지위를 벗어나 일을 논할 수는 없다고 하면서 자신들의 입장을 분명히 했다. 하지만 유학의 도리가 망해가는 것을 염려하고, 영남이 잘되기를 바라고, 도산서원을 의지하고 앙모하는 마음이 진실로 적지 않기 때문에 이 통문을 발행하게 되었다고 자신들의 심정을 밝혔다. 이어서 도산서원의 변고는 같은 일이 한두 번이 아니어서 외부인들이 이를 보고 이에 대한 사방의 의론이 분분하여, 만약 한쪽으로 치우쳐서 本孫들의 조종에 맡겨진다면 도산서원의 앞길이 어떤 지경에 이를지 알 수 없다며 지금의 상황에 대한 우려를 표명하였다. 이러한 우려 때문에 자신들은 마음을 합쳐 다음과 같이 우러러 호소한다고 하였다. 하나는 全嶺南의 선비들에게 경고하는 것이며, 다른 하나는 상계의 후손들을 경계하고 격려하는 것이라고 하였다. 그래서 지금 이후로 도산서원의 모든 일들과 행위들은 본손의 독단에 맡겨질 수 없으며, 사림의 여러분에게 물어 도모하고 일방에서 멋대로 처리할 수 없도록 해야 한다고 하였다. 그리고 도산서원을 운영하는데 있어 한 나라의 공론을 두루 모아 서원의 체면을 소중히 하고 유학의 도리를 부지해주면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

도산서원은 退溪 李滉를 배향한다는 사실 자체로부터 그 사회적 위상이나 역할이 결정되었다고 해도 지나친 말이 아니다. 다시 말해서 퇴계는 조선후기 嶺南學派의 정신적인 지주인 까닭에 그를 배향하는 도산서원은 畿湖學派에 대칭되는 영남학파의 本山이 되었으며, 또한 서인 내지 노론 집권층에 대항하는 재야 남인의 정치‧사회적 활동의 중심지로서 영남 유림사회에 절대적 영향력을 가지고 있었다는 것이다. 특히 인조반정 이후 점차 西‧南人 사이에 政爭이 격화되어 가자 학문의 정통성 문제를 둘러싸고 재야 남인들 사이에 퇴계에 대한 존숭이 신격화되면서 그 영향력은 더욱 증대되었다. 또한 퇴계가 을사사화 이후 사림의 領袖로 등장하여 東西分黨 이전에 일생을 마쳤고, 그의 학문이 官學의 위치에 있었다는 데서 도산서원은 같은 영남 남인계 서원이라 하더라도 黨色과 유관한 인물을 배향하는 서원들보다는 상대적으로 당색의 혐의를 적게 받았다. 이러한 까닭에 도산서원의 영향력과 일반인들의 그에 대한 관심은 당파나 지역을 넘어섰다고 말해도 과언이 아닐 것이다. 이 통문의 서두에서 도산서원이 한 나라의 서원으로 사림을 위한 공공의 서원이지 한 집안이나 자손의 서원이 아니라고 말하는 것도 이 때문이다. 하지만 18세기 이후 도산서원의 이러한 성격은 서서히 변모하기 시작했다. 그것은 그때 이후로 중앙정계에로의 진출길이 막히게 된 영남 남인들이 鄕權에 관심을 집중했기 때문이다. 그들이 향권에 집중한다는 것은 선조들의 위상을 근거로 향촌에서의 영향력을 확대한다는 것을 의미하는 것이었다. 그로 인해 班村을 형성하는 지역은 氏族‧門中을 중심으로 선현‧선조의 '文字’ 시비가 빈번하게 일어났다. 도산서원은 이러한 시비에서 당하는 입장이 되기도 했지만, 때로는 시비를 걸어가는 주체가 되기도 했었다. 이러한 시비로는 金富弼의 '文純’이라는 諡號의 문제에 대한 眞城李氏와 光山金氏 사이의 시비, 퇴계와 李賢輔의 학문적 傳受關係에 대한 진성이씨와 永川李氏 사이의 시비, 『冲齋集』의 간행에서 퇴계의 諱字를 쓴 것에 대한 진성이씨와 安東權氏 사이의 시비 등이 있다. 이러한 갖가지 시비와 연관되면서 도산서원 또한 다른 서원들과 마찬가지로 門中書院化의 길로 들어서게 되었다. 그 뿐만 아니라 1884~1885년 사이에 도산서원 院任職의 疏通을 둘러싼 진성이씨 嫡庶 간의 鄕戰은 문중 내부의 갈등을 증폭시켰다. 이 통문에서 도산서원의 수임을 추천하는 자가 상계에 사는 퇴계의 후손이면서 그들 배척하여 몰아내는 사람 또한 상계에 사는 퇴계의 후손이라는 것은 그와 같은 갈등의 여파가 일제강점기에도 여전히 계속되고 있었다는 것이다. 이와 같이 사림의 구심점이었던 서원, 그것도 영남 남인의 정신적 지주이자 학문의 본산이었던 도산서원마저 문중서원으로 전락하자 이를 걱정하는 在京人들이 이 통문을 발행하여 도산서원에 뿐만 아니라 全嶺南人들에게 각성을 촉구한 것이다.

[자료적 가치]

이 통문은 일제강점기에 대부분의 書院들과 마찬가지로 陶山書院 또한 門中 中心으로 운영되었다는 사실을 밝혀주는 자료이다. 그러나 당시에 이러한 경향에 제동을 걸고 서원을 士林의 求心點으로 거듭나게 하려는 시도가 일각에서 일어나고 있었다는 것을 이 통문 또한 보여주고 있다.

『朝鮮後期書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

『민족문화논총』제10권 「陶山書院 院任職 疏通을 둘러싼 嫡‧庶간의 鄕戰」, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1989

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환