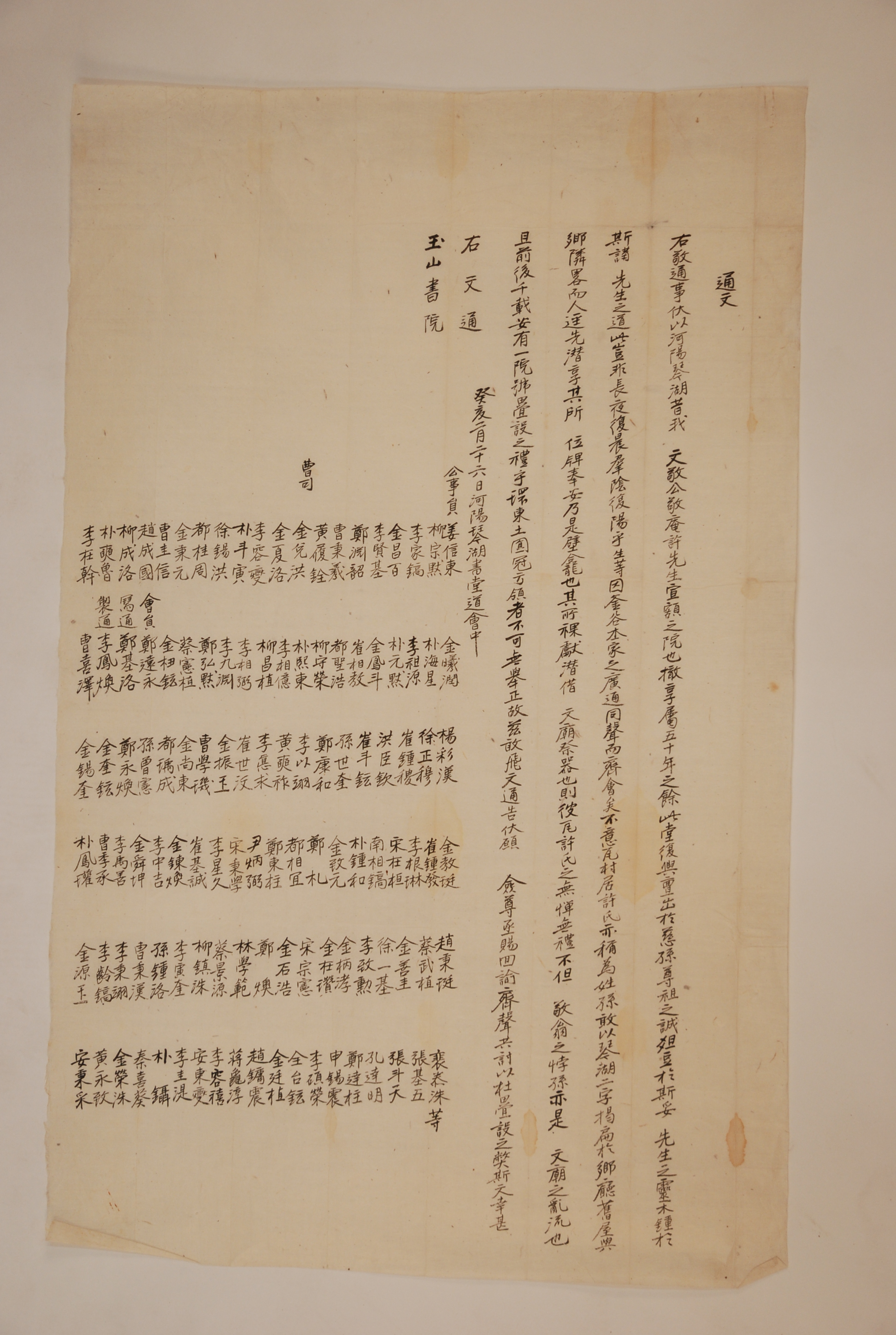

1923년 2월 26일, 許稠의 後孫이 琴湖書院을 復元한 뒤 또 다른 許氏가 금호서원이란 扁額을 내건 것에 대해 聲討해줄 것을 당부하며 玉山書院에 보낸 琴湖書堂 道會中의 通文

[내용 및 특징]

1923년 2월 26일 琴湖書堂 道會中에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 許稠의 후손이 훼철된 琴湖書院를 복원했는데 또 다른 許氏가 금호서원이란 扁額을 내건데 대해 성토해줄 것을 당부하는 것이다. 이 통문은 같은 이름을 가진 두 개의 서원이 생겨나게 과정을 다음과 같이 설명하고 있다.

이 통문에 따르면 河陽의 ‘琴湖’라는 이름은 옛날 文敬公 허조를 配享하는 書院에 내려진 편액이다. 그런데 그 곳에서 제사를 거두어들인 것이 무려 50여 년이나 되었다고 한다. 그러나 인자한 후손이 先祖를 존중하는 精誠으로 이 서원이 다시 일으켜지게 되었으며, 이곳에 허조의 魂靈이 안치되어 祭祀가 지내지고, 이곳에서 여러 선생의 道理에 대한 敎化가 펼쳐지게 되었고 하였다. 이러한 일은 긴 밤 끝에 온 새벽이나 뭇 陰氣 속에서 회복된 陽氣와 같은 것이라고 이 통문은 평가하였다. 그런데 뜻하지 않게 瓦村에 사는 허씨가 또한 후손을 자칭하며 ‘琴湖’라는 두 글자로 鄕廳의 옛집과 鄕隣에 편액을 내걸었다고 한다. 그러면서 그들은 제사를 지내며 鄕校의 祭器를 몰래 빌리니, 이러한 행위는 부끄러워하는 것도 없고 禮儀도 없는 짓이라고 비난했다. 그래서 이러한 일은 허조에게 후손으로서 어그러진 행동일 뿐만 아니라, 또한 文廟를 어지럽히는 행위라고 단정 지었다. 그리고 한 서원의 이름으로 疊設을 하는 예절은 있을 수 없으며, 우리나라 선비 모두가 나서서 바르게 하지 않을 수 없는 일이라며 이 사태의 잘못됨을 강조하였다. 그래서 급히 글을 써서 통고하니 옥산서원 여러분께서 가르침을 보내주고, 한 목소리로 성토하여 첩설의 弊端을 막아준다면 우리 儒學에 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 거론하고 있는 문경공 허조는 양촌 권근의 문하에서 수학하여 15세인 1383년(우왕 9)에 진사시에 합격하고, 2년 뒤인 1385년(우왕 11)에 사마시에 합격했다. 고려에서는 中郎將와 典儀寺丞를 지내다가 조선의 건국과 함께 입사하여 본격적인 활동을 하였다. 태조 때에는 주로 文翰職을 역임하여 그에게는 학문적 기량을 축적하던 시기가 되었다. 태종 때에는 세자를 수행한 賀正使 일행으로 明나라에 다녀와 禮曹에서 오랫동안 근무하였다. 그는 이 시기에 예조의 실무자로서 각종 국가의례를 제정하는데 주도적인 역할을 수행하였다. 이와 같은 것이 계기가 되어 세종의 즉위와 함께 예조판서에 임명되었다. 그러나 1421년(세종 3) 질병으로 예조에서 물러나 參贊議政府事가 되었으나, 이후에도 예조의 일에 적극 관여하였다. 그는 儀禮詳定所 提調로서 국가의례의 여러 사안들을 검토하거나 결정할 때 중요한 역할을 하였고, 六典을 수찬할 때에는 제조로 임명되는 등 국가의 주요한 의례, 법제의 제정에 중추적인 역할을 하였다. 특히 1425년(세종 7) 예조판서가 入朝한 사이에 명나라의 사신이 입국하자 그에게 임시로 예조의 일을 겸임하게 하였다. 이것은 예조의 업무에 대한 그의 전문성을 인정한 것이라 할 수 있다. 그리고 허조는 이조판서, 중추원판부사, 의정부찬성, 판중추원사 등을 거처 우의정과 좌의정에까지 올랐다. 이러한 그의 일생을 요약하면 禮制를 제정하고 그것을 실천하고자 한 삶이었다고 할 수 있다.

이러한 행적을 보인 허조에 대해 지방 유림에서는 1684년(숙종 10) 그의 학문과 덕행을 추모하기 위해 하양읍 금락리에 서원을 창건하여 위패를 모셨다. 그러다 1724년(경종 4) 하양읍 서사리로 이건하였고, 1790년(정조14)에 ‘琴湖’라는 사액을 받아 사액서원으로 승격하였다. 이 통문에서 ‘금호’라는 이름은 허조를 配享하는 書院에 내려진 편액이라는 것이 바로 이러한 사실을 말하는 것이다. 그러나 금호서원은 흥선대원군의 서원철폐령을 벗어나지 못하고 1871년(고종 8)에 훼철되었다. 그 뒤에는 그 곳에 허조의 유허비를 세우고 壇享으로 배향해왔다. 그러던 것이 1913년 하양읍 부호리에 금호서원이 복원되었다. 이 통문에서 허조의 제사를 거두어들인 지 50여 년 뒤에 인자한 후손이 선조를 존중하는 정성으로 서원이 다시 일으켜졌다는 것은 부호리의 서원을 두고 말하는 것이다. 그러나 그로부터 얼마 뒤 금락리에 다시 금호서원이 건립되었다. 이 통문에서 와촌에 사는 허씨가 후손을 자칭하며 ‘금호’라는 두 글자로 향청의 옛집과 향린에 편액을 내걸었다고 하는 것이 금락리의 금호서원이다. 금락리의 이 서원이 언제 건립되었는지는 알 수 없다. 하지만 이 통문의 발행을 근거로 추리해보면 부호리의 금호서원이 세워진 지 10년 전후인 것으로 보인다. 이렇게 한 고을에 같은 이름의 서원이 두 개가 되자 문제가 되지 않을 수 없었다. 이 통문에서 이러한 일은 예절에도 없는 일이며, 온 나라의 선비들이 바르게 하고자 나설 것이라는 것은 이 일의 심각성을 말해주는 것이다. 그래서 먼저 설립된 금호서원에서 도회가 열리고, 급히 통문을 돌려 사태를 수습하고자 했다. 이 사태에 대한 사림의 공론이 어떠했는지는 알 수 없지만, 결국 이 사태는 해결되지 않았다. 지금 하양읍에는 부호리와 금락리에 각각 금호서원이 있다. 그리고 금락리의 금호서원에서는 처음에 허조만을 모셨으나 1922년부터는 허조의 아들이자 예조판서를 지낸 許珝와 그 후손 許造를 추가하여 배향하고 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 지금 경상북도 경산시 하양읍에 왜 두 개의 금호서원이 건립되었는지를 밝혀주는 자료이다. 한 지역에 같은 이름의 서원이 있는 사례는 거의 없는 것으로 알고 있다. 이러한 사태가 어떻게 일어나게 되었는지를 더욱 자세히 연구한다면 한 가문을 중심으로 운영되는 서원의 역학관계를 좀 더 심층적으로 이해할 수 있는 계기가 될 것이다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2007

『경산의 역사문화 지도 다시 쓰는 경산 이야기』, 경산문화원, 경산문화원, 2009

『민족문화연구』제44권 「許稠와 태종~세종대 國家儀禮의 정비」, 한형주, 고려대학교 민족문화연구원, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환