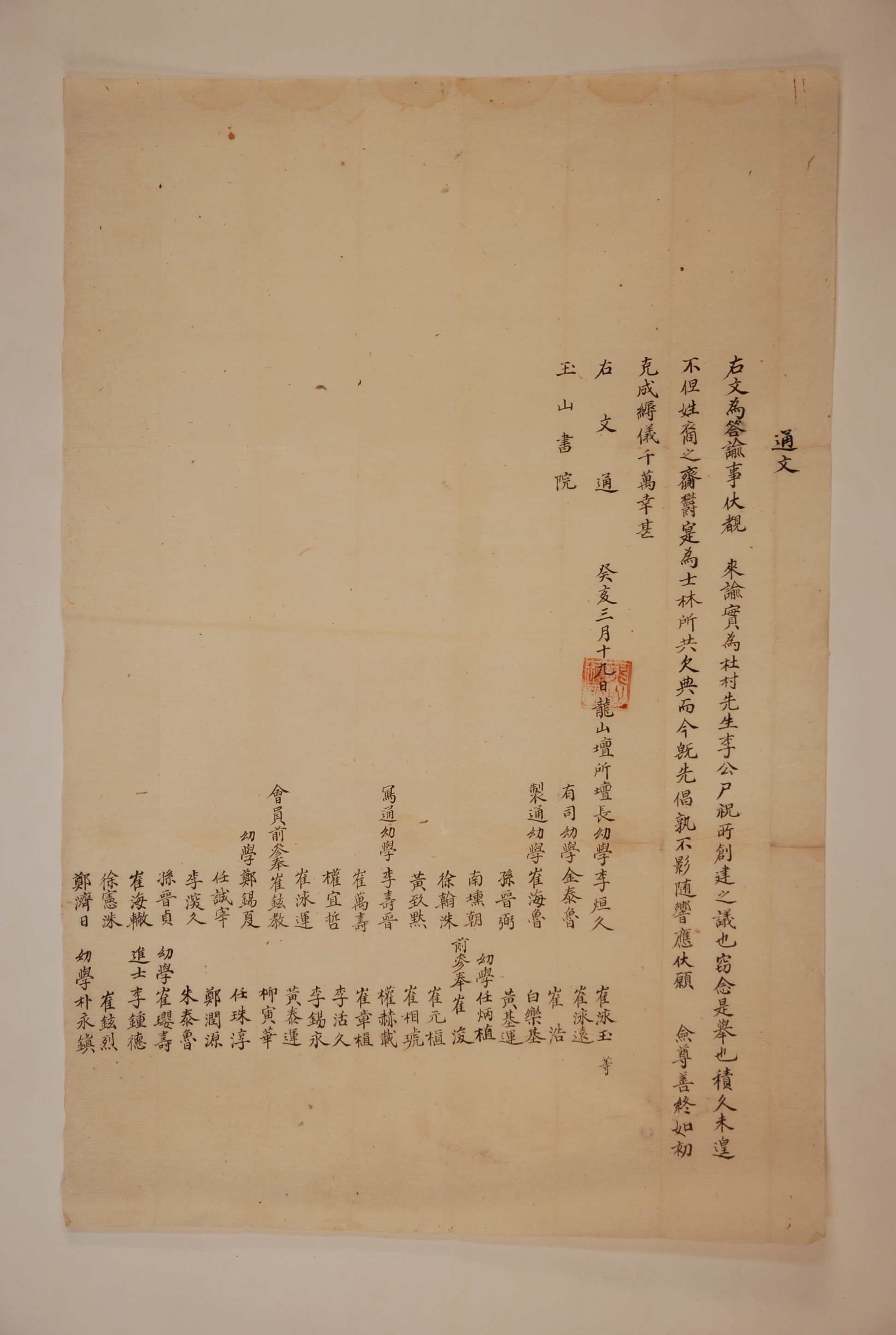

1923년 3월 19일, 玉山書院에서 제안한 杜村 李彭壽의 齋室 建立에 贊同의 答辯을 담아 보내온 龍山壇所의 通文

[내용 및 특징]

1923년 3월 19일 龍山壇所에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 옥산서원에서 제안한 杜村 李彭壽의 재실 건립의 의견에 찬성한다는 것이다. 용산단소에서는 이팽수의 재실을 건립하자는 의견에 대해 이 일은 오래 전부터 있어온 일로 그 동안 실행에 옮길 겨를 없었던 것이라는 말로 찬동의 뜻을 나타내었다. 그러면서 이 일은 이팽수의 후손들에게 가슴에 맺힌 恨이 되는 일이었을 뿐만 아니라, 士林에 있어서도 함께 흠이 되는 일이었다고 그 동안의 일을 안타까워했다. 그런 일이기 때문에 옥산서원에서 이제 먼저 의견을 내었으니 모두 메아리처럼 따를 것이라고 하였다. 그래서 자신들은 옥산서원이 처음에 이 제안을 했던 것처럼 끝맺음을 잘하여 성대한 儀式이 이루어졌으면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 이팽수는 임진왜란 때 의병장으로 활약한 인물이다. 그는 임진왜란이 일어나자 의병을 모아 홍천 등지에서 적을 무찌르고, 6월에는 汶川會盟, 즉 경주를 탈환하기 위해 의병들이 탑동지역에 모여 왜병에 맞서 싸운 전투에서 상당한 공로를 세웠다. 그 후 이팽수는 무과에 급제하여 伏兵將으로 울산 西生浦의 방어를 담당하였었다. 하지만 왜군의 막대한 군사력을 끝내 극복하지 못하고 33세의 나이로 순국하였다. 이팽수는 이러한 업적을 남긴 인물이었지만 그 공로를 인정받는 것은 쉬운 일이 아니었다. 그의 공적이 인정된 것은 그가 세상을 떠난 지 200년 가까이 되는 1783년(정조 7)으로 추증된 관직은 嘉善大夫兵曹參判이었고, 드러난 징표는 表忠閣이었다. 그와 함께 당시의 저명한 인사들이 그의 공적을 찬양하는 글을 지었다. 즉 領議政을 지낸 樊巖 蔡濟恭의 墓碣銘, 副提學을 지낸 淸臺 權相一의 墓誌銘, 左承旨를 지낸 艮翁 李獻慶의 招魂辭, 縣監을 지낸 藥南 李憲洛의 招魂墓詩, 禮曹參判을 지낸 耳溪 洪良浩와 金尙集의 旌閭記, 그리고 영의정을 지낸 陽菴 鄭存謙의 旌閭碑文 등으로 『杜村實記』가 간행되었다. 하지만 향리의 사림에서 그를 추모하는 시설을 건립하지는 못했다. 18세기 이후 院祠의 亂立을 생각할 때 그를 배향할 공간을 마련하지 못했다는 것은 다소 예외적인 것으로 여겨질 수 있다. 이러한 현실에 대해 이 통문에서는 후손들에게는 가슴에 맺힌 한이 되며 사림에는 흠이 되는 일이라고 말한 것이다. 그런데 이팽수가 조정으로부터 그 공로를 인정받는데 200년 가까운 시간이 걸린 것처럼 사림으로부터 추모를 받는데도 그와 같이 오랜 시간이 걸렸다. 그 시작은 바로 1923년에 옥산서원이 이팽수를 추모할 재실을 건립하자며 경주 일원의 校院에 제안하면서부터였다. 이 제안은 본 통문에서 말한 것처럼 인근의 유림들로부터 메아리처럼 호응을 얻었다. 그래서 옥산서원의 제안은 그 이듬해인 1924년에 안강읍 산대리에 德山書社라는 재실로 결실을 보았다.

그런데 우리가 여기서 한 가지 눈여겨보아야 할 것은 어떻게 제안과 동시에 그 실천이 이루어질 수 있었느냐 하는 것이다. 사실 객관적인 측면에서 보면 이팽수는 옥산서원에서 재실의 건립을 제안할 만한 인물이 되기에 부족하다. 물론 옥산서원이 있는 안강읍은 이팽수의 본관인 淸安李氏의 세거지이기는 하지만, 그곳의 鄕權은 李彦迪의 후손인 驪江李氏와 孫仲暾의 후손인 慶州孫氏들이 가지고 있었다. 그리고 이팽수의 업적이 뚜렷하기는 하지만, 이미 경주에는 학문적으로나 공적에 있어 그를 능가하는 여러 인물들이 배향되고 있어 또다시 그를 祭享해야 할 별다른 이유가 있는 것은 아니었다. 이 같은 상황에서 옥산서원이 먼저 나서서 그의 재실을 건립할 것을 제안하고, 그 제안과 동시에 실천에 옮겨졌다는 것은 또 다른 이유가 있었다고 해야 할 것이다. 그것은 아마도 현실적 요구에 의한 것으로 추측이 된다. 다시 말해서 그 시대는 학문적 업적이 뛰어난 학자가 필요했던 것이 아니라, 이팽수와 같이 위기에 처한 나라를 구하기 위해 목숨을 버릴 수 있는 사람을 필요로 했다는 것이다. 이팽수를 추모할 재실을 건립하자고 제안한 1923년은 기미년 만세운동이 일어난 지가 4년 가까이 흐른 뒤이다. 만세운동이 일어날 당시만 해도 조선인의 마음속에는 독립에 대한 열망과 기대가 있었다. 하지만 만세운동이 좌절되면서 점차 일제의 식민지가 고착화되어가는 상황이었다. 이러한 현실을 타개하기 위해서는 독립에 대한 열망을 다시 불러일으켜야 했다. 그 방안으로 옥산서원에서는 이팽수를 이 시점에서 다시 살려내는 것을 채택하였다. 그는 사람들에게 잊힌 과거를 되살려줄 뿐만 아니라 현실에서 지향해야 할 행동방향을 제시할 것이기 때문이었다. 이 같은 현실적 요구는 그의 재실을 건립하게 한 원동력인 것으로 생각이 된다. 이것을 보면 당시 새롭게 건립되거나 복원이 되는 많은 院祠들이 모두 사적인 이익, 즉 一族의 단합과 그 위세의 과시를 위한 것만이 아니라, 현실의 요구와 필요, 그리고 기여를 위해 건립되기도 하였다는 것을 알 수 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 杜村 李彭壽의 재실인 德山書社가 어떤 경위로 건립되었는가를 알게 하는 자료이다. 그러나 그것이 건립된 내면적 이유를 살펴보면 일제강점기에 건립된 많은 원사들 중에는 단순히 一族의 단합이나 그 위세의 과시라는 사적인 의도가 아닌 현실의 요구와 필요, 그리고 기여를 위한 공적인 의도에서 건립되기도 하였다는 것을 이 통문은 보여주고 있다.

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환