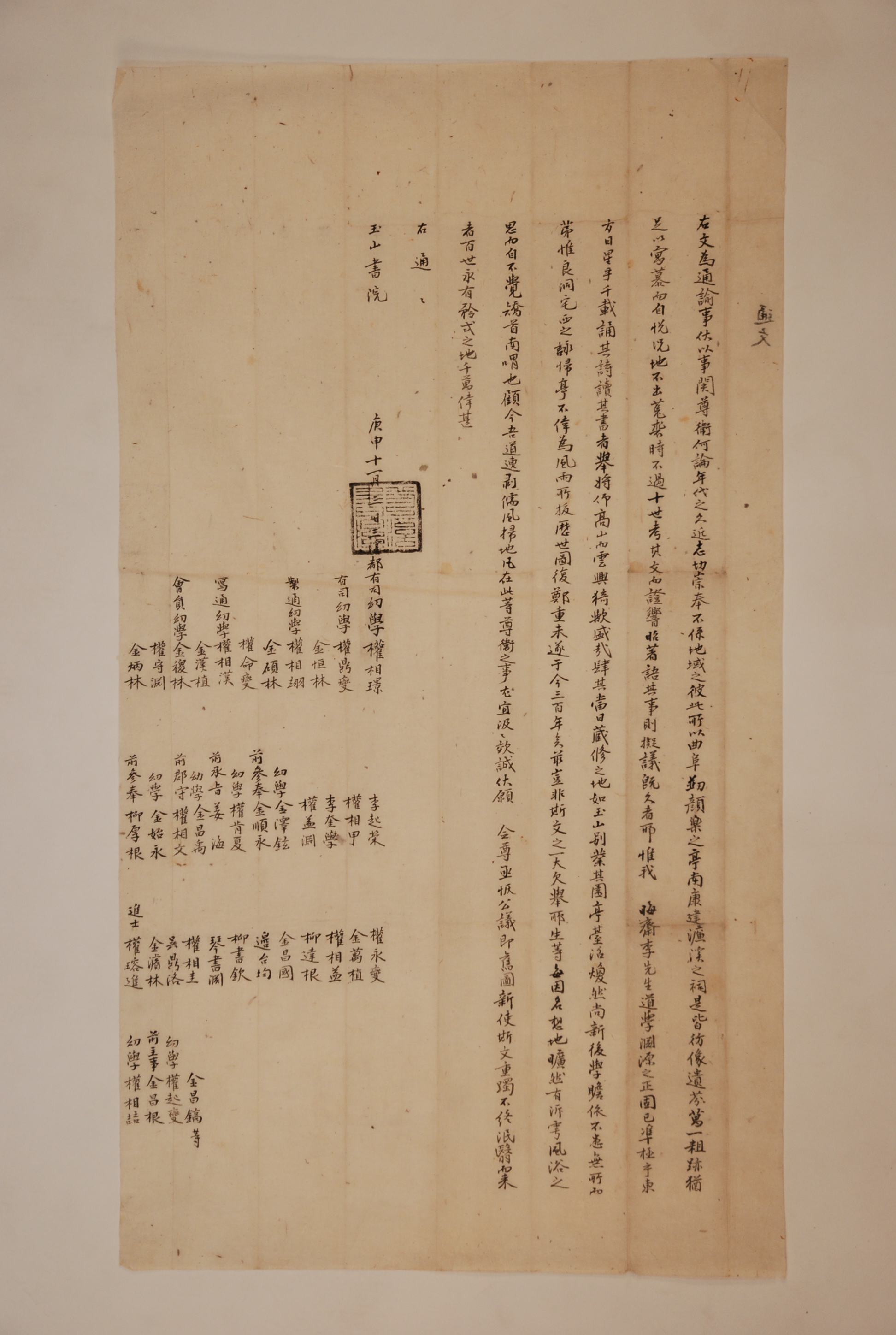

1920년 11월 3일, 晦齋 李彦迪이 建立한 詠歸亭의 復元을 玉山書院에 건의하는 三溪書堂의 通文

[내용 및 특징]

1920년 11월 3일 三溪書堂에서 玉山書院로 보내온 通文으로 그 내용은 晦齋 李彦迪가 건립한 亭子인 詠歸亭를 復元하도록 公議를 확산시키라는 것이다. 이 통문은 영귀정을 복원해야 할 이유를 다음과 같이 설명하고 있다.

이 통문은 먼저 先賢의 遺跡을 존중하여 지키는 일은 世代가 멀거나 가까운 것을 따지지 않고 지역의 다름에 메이지 않는다는 말로 冲齋 權橃를 配享하는 봉화의 삼계서당에서 회재가 지은 良洞의 영귀정의 복원을 건의할 수 있는 當爲性을 說破하였다. 그와 같은 예로 孔子의 고향인 曲阜에 曾點의 顔樂亭을 짓고, 南康에 周敦頤의 濂溪祠를 지은 것이라고 한다. 이러한 것들은 모두 어렴풋한 향기만 남아있지만, 만 가지 중에 한 가지라도 남은 조잡한 자취일지라도 사모하는 마음 때문에 스스로 즐거워할 수 있다고 하였다. 그런데 회재가 있었던 곳은 은거하던 곳을 벗어나지 않고, 그 시간은 열 세대를 넘지 않으니 사모하는 情이 더하지 않겠느냐며 회재의 유적에 대한 복원을 다시 한번 강조했다. 그리고 회재는 道學 淵源의 바름이 이미 표준으로서의 정점을 이루고 우리나라에 해와 별처럼 뚜렷하여 오래토록 그의 詩를 읽어왔고 그의 책을 읽은 사람들 모두가 높은 산을 우러러보고 뭉게뭉게 피어오르는 구름을 바라보는 것처럼 거룩하게 여기고 있다고 그의 업적을 다시 한번 강조했다. 회재가 이러한 분이기에 생전에 머물던 玉山과 같은 곳, 그리고 그 곳에 있는 정자며 臺와 연못들은 찬연히 빛나 아직도 새로워 後學들이 항상 바라보며 의지하여 없어지리라는 근심을 하지 않았다고 한다. 그런데 양동의 집 서쪽에 있는 영귀정만이 불행히도 비바람의 피해를 입어 대대로 복구하려고 시도했지만 지금까지 300년이 되도록 이루지 못했는데, 이것은 斯文의 커다란 흠이 되는 일이라고 안타까워했다. 삼계서당 자신들은 회재로 인해 그 곳을 생각하면 시원스런 沂水와 舞雩의 風俗이 있어 자신들도 모르게 머리를 들어 남쪽을 향하여 탄식한다고 하였다. 그런데 지금 儒學은 절박한 때를 만나 그 동안 전해오던 선비의 풍속이 흔적도 없이 될 지경이니, 이러한 때 선현의 자취를 지키는 일에 마땅히 시급히 정성을 바쳐야 한다고 이 일의 현실적 당위성을 주장했다. 그러면서 옥산서원에서 빨리 공의를 확산시켜 斯文의 중요한 자취가 끝까지 사라지지 않고 후세에 영원한 모범으로 남아 있게 한다면 참으로 훌륭한 일이라며 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 회재의 자취인 영귀정은 양동마을의 雪倉山 동남쪽에 있다. 회재가 처음 이 정자를 세운 후 한 차례 소실되어 1778년(정조 2)에 후손들이 중건하였다. 그 후 오랜 시간이 지나면서 심하게 퇴락하여 1925년에 재차 중건하였다. 이 통문에서 회재의 자취가 서린 곳 중에 다른 정자며 대와 연못들은 찬연히 빛나 아직도 새로운데 영귀정만이 불행히도 비바람의 피해를 입어 대대로 복구하려고 시도했지만 지금까지 300년이 되도록 이루지 못했다는 것은 바로 다시 중건되기 전의 상황을 말하는 것이다. 현재의 상황을 보면 아마도 이 통문이 영귀정의 중건에 직접적인 계기가 되었는지는 확인할 수 없지만, 그 일에 있어서 중요한 동기가 되었었던 것은 분명한 것으로 추정된다. 왜냐하면 이 통문이 발행된 5년 뒤인 1925년에 왼쪽에 2칸의 대청과 오른쪽에 1칸의 온돌방으로 된 정면 3칸 규모의 팔작지붕 기와집으로 영귀정은 재탄생되었기 때문이다. 이곳은 마루를 높이 띄우고 전면 전체에 계자 난간을 둘러 뒤쪽 툇마루를 통해서만 출입할 수 있도록 했다. 현재 이곳은 회재의 후손들이 모임의 장소로 이용하고 있다.

우리는 이 통문을 보면 가장 먼저 떠오르는 의문이 봉화의 삼계서당에 왜 이러한 제안을 했는가 하는 것이다. 물론 이 통문에서 곡부의 안락정이나 남강의 염계사와 같은 예를 든 것처럼 선현을 추모하는 시설은 직접적인 당사자 아니더라도 누구나 할 수 있는 일이며, 또한 그렇게 하는 일이 유학의 道를 宣揚하고 지속시키는 일이 될 것임에 틀림없다. 하지만 이러한 일은 제안만으로 그치는 것이 아니라 그와 함께 물질적인 도움을 주겠다는 의도를 내포하는 것이다. 이런 면에서 보면 제안의 당사자는 그 제안으로 해서 직접적인 이익을 얻을 수 없다고 하더라도 그렇게 하는 데는 분명한 명분이 있을 것임에 틀림없다. 우리가 이 명분을 알게 될 때 비로소 이 통문의 진정한 의미에 접근할 수 있다. 하지만 이 통문은 앞에서 살펴본 것처럼 이 제안이 순수하게 선현을 추모하는 마음에서 우러나온 것으로만 말하고 있어 이 통문 자체로는 그 진의를 알 수 없다. 그런데 우리는 이 통문에서 그 진의를 엿볼 수 있는 작은 단서를 찾을 수 있다. 그것은 다름 아닌 통문의 발행처를 ‘三溪書堂’이라고 쓰지 않고 ‘三溪’라고만 쓴 것이다. 이렇게 쓴 것은 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철되기 이전인 1868년(고종 5)까지만 해도 ‘三溪書院’이었던 자신들이 ‘서당’으로 격이 떨어진 것에 자존심이 상한 것 때문으로 생각할 수 있다. 하지만 당시의 모든 사람들이 ‘삼계서당’으로 불렀으며, 심지어 이로부터 10여년 후인 1931년 『冲齋集』의 간행과 관련하여 옥산서원과 시비가 일어났을 때도 다른 모두들뿐만 아니라 그 자신들 또한 ‘삼계서당’이라고 불렀다. 그런 것을 보면 새삼 ‘삼계’라고 부르면서 자존심을 세우려 했을 것이라는 추측은 타당하다고 할 수 없다. 하지만 우리가 이 통문의 내용과 ‘삼계’라는 표현을 결부시켜 보면 그 의도의 접점을 찾을 수 있다. 즉 삼계서당에서 ‘삼계’라고 쓴 것은 이 통문을 받는 옥산서원에서 자신들이 훼철된 이후에 아직 복원되지 않았다는 사실을 간접적으로 알리는 것이다. 그러면서 선현의 자취가 서린 영귀정이 비바람에 피해를 입었음에도 복구하지 못한 것이 안타깝다는 것은 바로 자신들의 서원이 서당으로 격하되어 복원되지 못한 것 또한 마찬가지로 안타깝다는 뜻이다. 그리고 통문의 서두에 선현의 유적을 존중하여 지키는 일에 세대나 지역에 매이지 않고 누구든 나서서 도울 수 있다고 하는 말은 삼계서당 자신들이 회재에 관심을 가지듯 옥산서원에서도 자신들이 배향하는 충재에게 관심을 가져주는 것은 당연하다는 논리가 성립된다. 이러한 사실을 볼 때 삼계서당에서 옥산서원에 영귀정의 복원을 제안한 것은 영남의 首院이라 할 수 있는 옥산서원이 자신들의 서원 복원에 보다 많은 관심을 가지고, 삼계서당에서 영귀정의 복원을 위한 공의를 확산시키려고 하듯 옥산서원에서도 삼계서원의 복원을 위한 공의를 확산시켜주기를 바라는 마음이 이 통문에 담겨 있다고 추측해 볼 수 있을 것이다.

[자료적 가치]

이 통문은 외형적으로 볼 때 회재의 藏修之所 중의 하나인 詠歸亭가 복원되는 과정을 알게 하는 자료이다. 하지만 그 내면에서 보면 일제강점기에 서원철폐령으로 훼철된 서원의 복원을 위해 서로의 관심과 협조를 촉구하는 일이 활발히 벌어졌다는 것을 알게 하는 자료이다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2007

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환