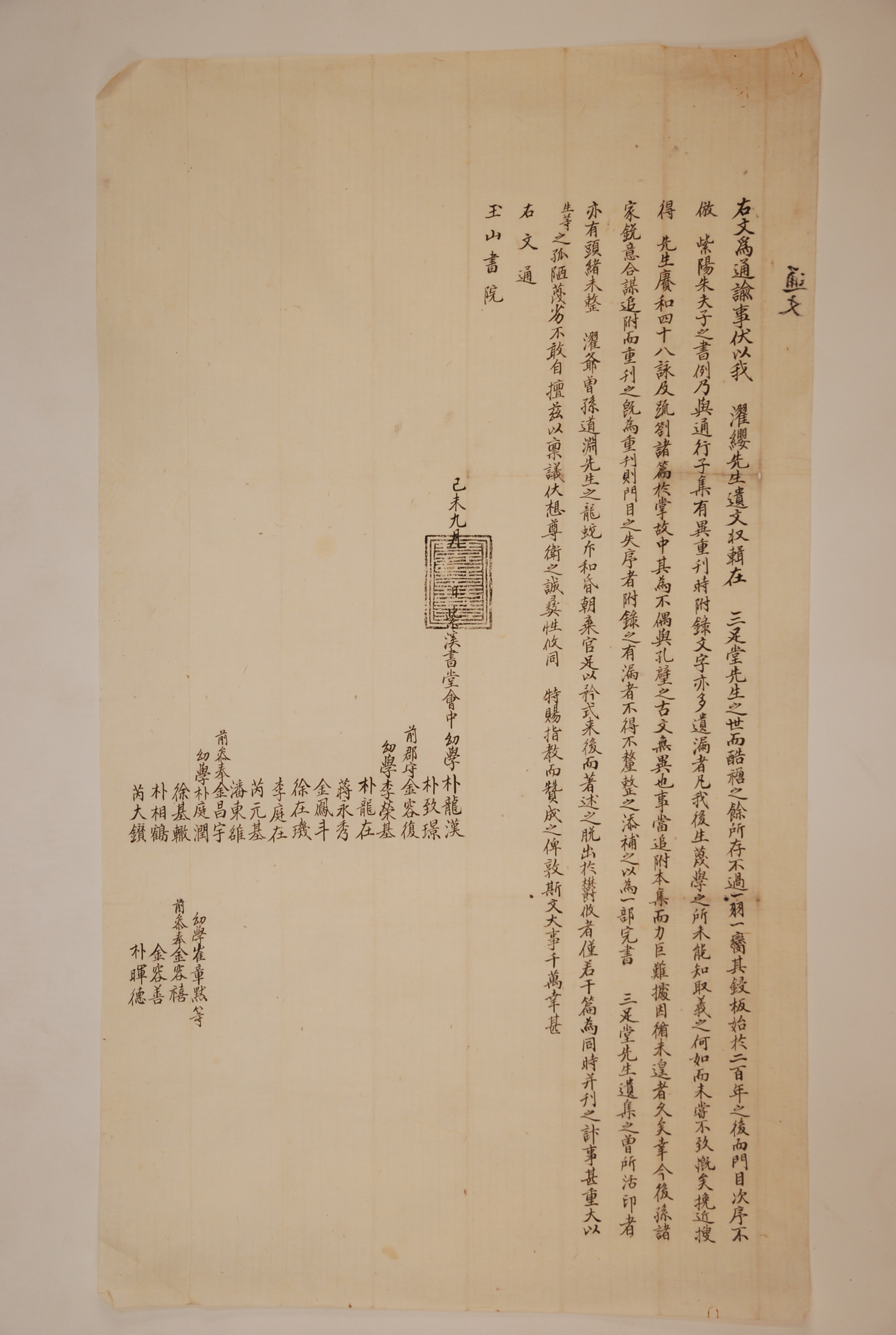

1919년 9월, 濯纓 金馹孫, 三足堂 金大有, 道淵亭 金致三의 文集을 發刊하는 일에 대한 玉山書院의 意見을 묻는 紫溪書堂 會中의 通文

[내용 및 특징]

1919년 9월 紫溪書堂 會中에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 濯纓 金馹孫와 三足堂 金大有, 그리고 道淵亭 金致三의 文集을 간행하려 하는데 옥산서원의 의견이 어떠한지를 묻는 것이다. 자계서당에서 이 세 사람의 문집을 간행하게 된 계기를 이 통문은 다음과 같이 밝히고 있다.

먼저 이 통문은 김일손이 남긴 글을 모으기 시작한 것은 조카인 김대유의 世代 때부터였다고 한다. 그러나 혹독한 災殃의 여파로 남은 글은 몸통에 붙은 깃털 하나나 살 한 점에 불과한 것이었다. 그것도 판각을 시작한 것이 200년 뒤부터 시작되었으며, 나눈 條目과 그 차례가 朱子의 책에서 보인 例를 따르지 않고 지금 통행되고 있는 여러 선생의 문집과도 다르다고 한다. 그리고 重刊할 때에 附錄의 文字 가운데 빠져나간 것들이 또한 많았다. 실린 글 중에서도 우리 후생들이 보잘 것 없는 학문으로 알지 못하고 뜻을 취한 것이 얼마나 되는지 慨歎을 하지 않을 수 없다며 기존에 발간된 문집의 誤謬를 지적했다. 그리고 최근 掌故 속에서 김일손의 和韻詩 48首와 疏箚 여러 편을 얻었다고 한다. 이러한 일은 우연히 아니라 孔子의 집 벽에서 古文이 나온 것과 다름이 없는 것으로 마땅히 그의 본래 문집에 추가로 보충했어야 했다. 하지만 힘이 많이 들고 어려운 일이 있어 그렇게 할 겨를을 얻지 못한 것이 오래되었다고 한다. 그런데 지금 다행히도 김일손의 후손 여러 집안이 단단히 마음을 먹고 계책을 합하여 부록을 추가하여 중간하려 한다고 한다. 그런데 중간하려면 조목들을 차례지우고 부록에 빠진 것들은 잘 정리하여 보충해서 한 권의 완전한 책으로 만들지 않을 수 없다. 그리고 일찍이 활판으로 인쇄한 김대유의 遺集 또한 頭緖가 정리되지 않은 것이 있다. 그리고 김일손의 증손인 김치삼은 임진왜란 때 왜구와의 화친을 반대하고 광해군 때 벼슬을 버린 것은 후세에 모범이 되고, 火災를 벗어난 著述이 약간 남아 있다고 한다. 그래서 이 세 사람의 문집을 동시에 함께 간행하려 하나 이 일이 아주 중대하여 자신들로서는 감히 멋대로 결정할 수 없어 이렇게 글로써 여쭙는다고 하였다. 그러면서 높은 어른을 지키려는 타고난 마음은 같을 것이니, 특별히 가르침을 내려주고 도와서 斯文의 큰일이 성사될 수 있도록 해준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 맨 먼저 언급하고 있는 김일손은 史官으로 있을 때 세조의 찬탈을 빗댄 스승 金宗直의 글 「弔義帝文」과 李克墩의 非行을 史草에 넣었다. 그로 인해 이극돈은 앙심을 품고 김종직 일파를 세조에 대한 不忠의 무리로 몰아 큰 獄事를 일으켰으니, 그것이 바로 戊午士禍이다. 이 사화로 김종직은 부관참시를 당하고, 김일손을 비롯한 그의 일파는 참수를 당했다. 이 통문에서 참혹한 재앙의 여파로 남은 글이 없다는 것은 바로 무오사화를 일으킨 柳子光와 이극돈에 의해 김일손의 시문이 대부분 燒失된 것을 가리키는 것이다. 그러나 중종이 즉위하자 김일손은 伸寃復爵되고, 1512년(중종 7)에는 校書館에 명하여 그의 遺稿를 구하게 했다. 이에 조카인 김대유가 얼마를 수집하여 당시에 용납되는 것만을 가려 바쳤다. 이 통문에서 김일손의 유고를 수집한 것은 김대유의 세대 때부터라고 하는 것은 이러한 사실을 가리킨다. 그 후 1519년(중종 14) 紫溪祠에서 경상도 관찰사 金安國의 서문을 받아 목판본 2권 1책을 간행하였다. 하지만 이 초간본에 김안국의 서문이 실리지 않았을 뿐만 아니라, 목판에 이지러진 글자가 많았다. 이러한 이유로 1668년(현종 9) 宋時烈의 序文을 받아 다시 목판본 6권 2책을 간행하였다. 이 통문에서 1519년의 초간본이 있음에도 불구하고 200년 뒤에 판각을 시작했다고 하는 것은 초간본에는 서문이 실리지도 않고, 실린 글 또한 완전한 것이 아니라 그 당시에 통용될 수 있는 것들뿐이었기 때문인 것으로 추측이 된다. 이러한 면에서 이 통문을 발행한 당사자들은 김일손의 문집이 1668년에 간행된 것을 초간본으로 여긴다는 것을 알 수 있다. 그 후 舊本에 빠져나간 글자가 많고 板木에도 이지러진 글자가 많아 宋煥箕가 遺文을 첨가하여 넣고 編次와 世系, 그리고 凡例를 교정하여 「世系」,「節孝門銘跋」,「三足遺詩」를 부록에 실어 1827년(순조 27)에 趙寅永의 跋文을 받아 목판본 7권 3책으로 간행하였다. 이 통문에서 김일손의 문집에서 절목과 그 차례에 불만을 토로하는 것은 삼간본에서 수정을 했음에도 불구하고 여전히 완전하지 못하다고 느끼고 있었다는 것을 알 수 있다. 그런데 삼간본은 잃어버린 목판이 많아 글씨를 달리하여 추가로 판각했기 때문에 책 모양이 정밀하지 못했다. 그러던 중 1834년 6월에 김일손에게 ‘文愍’이라는 諡號가 내려지자 삼간본에 請諡事蹟을 추가하고 다시 판을 새겨 1838년 士林들이 紫溪書院에서 목판본 8권 2책을 간행했다. 이 사간본 이후에 오간본은 1903년 祀孫 金榮灝가 義城縣監로 있을 때 本集 3권‧續集 1권‧年譜 2권‧年譜續 1권의 합 7권 7책을 간행하였다. 오간본의 특징은 그 동안 禍를 염려하여 간행하지 못했던 김일손의 詩文과 行蹟을 속집과 연보 속에 담음으로써 전부가 公刊되었다는 것이다. 그리고 육간본은 오간본을 간행한 김영호가 1925년에 다시 본집 8권‧속집 2권의 합 4책을 목판본으로 간행했다. 육간본은 오간본의 연보가 빠지고 「請從祀聖廡疏」 4편 등이 추가된 것이 특징이다. 이러한 특징은 이 통문에서 최근 장고 속에서 소차 여러 편을 얻었다고 한 것과 연관된 것으로 추측이 된다. 이것이 『濯纓集』의 간행과 관련된 지금까지의 연구결과이다. 그러나 지금까지의 연구에서 드러난 여섯 번의 『탁영집』 간행 이외에 또 다른 간행이 있었다. 그것은 盧相稷가 지은 김대유의 행장을 보면 기미년, 즉 1919년 그의 종 13대손인 金容禧가 『탁영집』을 중간했다는 기록이 있다. 이 통문에서 시도했던 간행은 바로 이것이었던 것으로 보인다. 그리고 이후의 『탁영집』, 즉 오간본과 육간본은 己未本에 많은 도움을 받은 것으로 추측이 된다.

다음으로 김대유는 叔父인 김일손과 曾祖인 節孝公 金克一과 함께 三賢으로 추앙되어 金海金氏 三賢派의 한 파조가 된 사람이다. 그는 당시의 영남에서 南冥 曹植, 警齋 郭珣, 松溪 申季誠, 黃江 李希顔과 교유하며 嶺南 五君子로 불렸다. 이처럼 그는 당대에 있어서 뿐만 아니라 후대에도 빼어난 인물로 평가를 받았지만, 문집은 그와 같은 평가에 부합되지 않았다. 그의 문집은 附集 형태, 문집 형태, 逸稿 형태의 세 가지가 있다. 초기에는 단행본으로 간행되지 못하고 숙부인 김일손의 『탁영집』에 부록으로 遺詩 3수만 실렸었다. 문집과 일고로 독립 간행된 뒤에도 『탁영집』을 간행할 때는 언제나 부록으로 따랐다. 그래서 그의 유집은 두서가 정리되지 않았다고 이 통문은 말하는 것이다. 그런 그에게 『三足堂先生文集』이라는 별도의 단행본 문집을 가지게 된 것은 1909년이었다. 그리고 1923년과 1932년에 『삼족당선생문집』이라는 이름으로 重刊, 三刊되었다. 하지만 이 통문에서 말하는 김대유의 문집은 『삼족당선생문집』이 아닌 『三足堂先生逸稿』이라는 이름이었다. 이러한 사실은 노상직이 지은 김대유의 행장에서 확인할 수 있다.

마지막으로 김치삼은 김일손의 曾孫으로 寒岡 鄭逑의 門人이었다. 그는 1606년(선조 39)에 급제하여 이듬해 司瞻寺參奉을 지냈다. 그는 정유재란 때 倡義하여 雲門에서 적과 전투를 벌였다. 그리고 「請拒倭使疏」를 올려 왜구와의 和親을 손쉽게 허락하지 말 것을 주장하였다. 이 통문에서 그가 임진왜란 때 왜구와의 화친을 반대하여 후세에 모범이 되었다고 하는 것은 이러한 사실에 근거한 것으로 추측된다. 이런 그에 대한 문집은 지금의 자료를 보면, 3권 1책에 『道淵集』이라는 이름으로 1915년 김용희가 간행한 것이라고 한다. 하지만 먼저 이 통문을 보면 1919년 이전에는 김치삼의 문집이 없었던 것으로 판단된다. 그리고 노상직이 지은 김대유의 행장을 보면 1919년에 김용희가 김일손과 김대유의 문집이 간행되었다는 것을 보면 김치삼의 문집인 『도연집』도 이 통문의 의도대로 함께 간행되었을 것으로 짐작된다. 이 문제에 대해서는 앞으로 각각의 문집을 좀 더 정밀하게 살펴서 결론을 내릴 필요가 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 濯纓 金馹孫, 三足堂 金大有, 道淵亭 金致三의 문집 간행과 관련된 여러 가지 사실들을 알려주는 자료이다. 특히 이 통문은 지금까지 연구에서 언급되지 않은 문집의 간행을 알리고 있어 위의 세 사람의 문집 연구에 중요한 활용될 자료로 평가할 수 있다

.

『嶺南文集解題』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 영남대학교 출판부, 1988

『남명학연구』제6집 『三足堂逸稿』 해제」, 金侖秀, 경상대학교 남명학연구소, 1996

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환